Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

Der neue Analysator basiert auf dem Anzeigestandard „CATC Trace“ zur Darstellung des USB-3.0-Protokolls – hier sogar optimiert, um das Testen von USB-3.0-Verbindungen möglichst schnell durchführen zu können. Erweiterte Triggermöglichkeiten, hardware-basierende Filter und spezifikationskonforme Darstellungsformate wurden implementiert. So zeigt z.B. die neu integrierte „Link Tracker“-Darstellung die Rohdaten der Upstream- und Downstream-Kommunikation zeitkorreliert als 10-bit- oder Hex-Symbole in eigener Spaltendarstellung an – eine Eigenschaft, die im Super-Speed-Modus besonders wichtig ist, um die Zeitzusammenhänge nicht zuletzt für die Power-Management-Wechsel der Kommunikationspartner anzuzeigen. Die geforderte Schnelligkeit des Analysators wird auch aus folgender Anforderung deutlich: Eine lückenlose Datenaufzeichnung bei 5 GHz muss exakt jedem „Link-State“-Wechsel folgen können, was wiederum bedeutet, dass ein „Bit Lock“ des Analysators in weniger als 1 μs (von Idle zu Active) erfolgen muss. Jede Verzögerung in der Signalerfassung könnte sonst zu Datenverlust führen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Eine in den Analysator integrierbare Generator-Option ermöglicht die Erzeugung von USB-2.0- und USB-3.0-Paketen und somit die Emulation des Host- oder Client-Verhaltens mit Hilfe einer Telegramm-Programmierung auch auf unterster Ebene mit Modifikationsmöglichkeiten für die Header-, Payload- und Link-Übertragungsblöcke einschließlich der Freiheit, das Timing-Verhalten festzulegen. Zusätzlich zur daraus folgenden und möglichen „Error Injection“- und Compliance-Überprüfung bietet der Generator dem Anwender damit die Möglichkeit, einen USB-3.0-Link ohne bereits kommerziell verfügbare Hosts aufzubauen und somit eine Entwicklung bereits im Vorfeld zu testen. Hierfür bietet der Analysator auch die USB-3.0-Buchsen, die die 2.0- und 3.0-Leitung elektrisch aufteilen, um ein verlustfreies Aufzeichnen beider Links gleichzeitig zu ermöglichen. Mit 4 Gbyte an internem Erfassungsspeicher, der USB- und Gigabit-Ethernet-Anbindung an den Host-PC und mit einem externen Clock-Eingang vervollständigt der Analysator seine technischen Parameter. Verfügbar ist das Voyager-System als „Dual Solution“ für USB 2.0 und USB 3.0 oder als auf USB 3.0 erweiterbare USB-2.0-Konfiguration.

CAN-Kommunikation: Unkompliziertes Daten-Logging auf USB-Stick

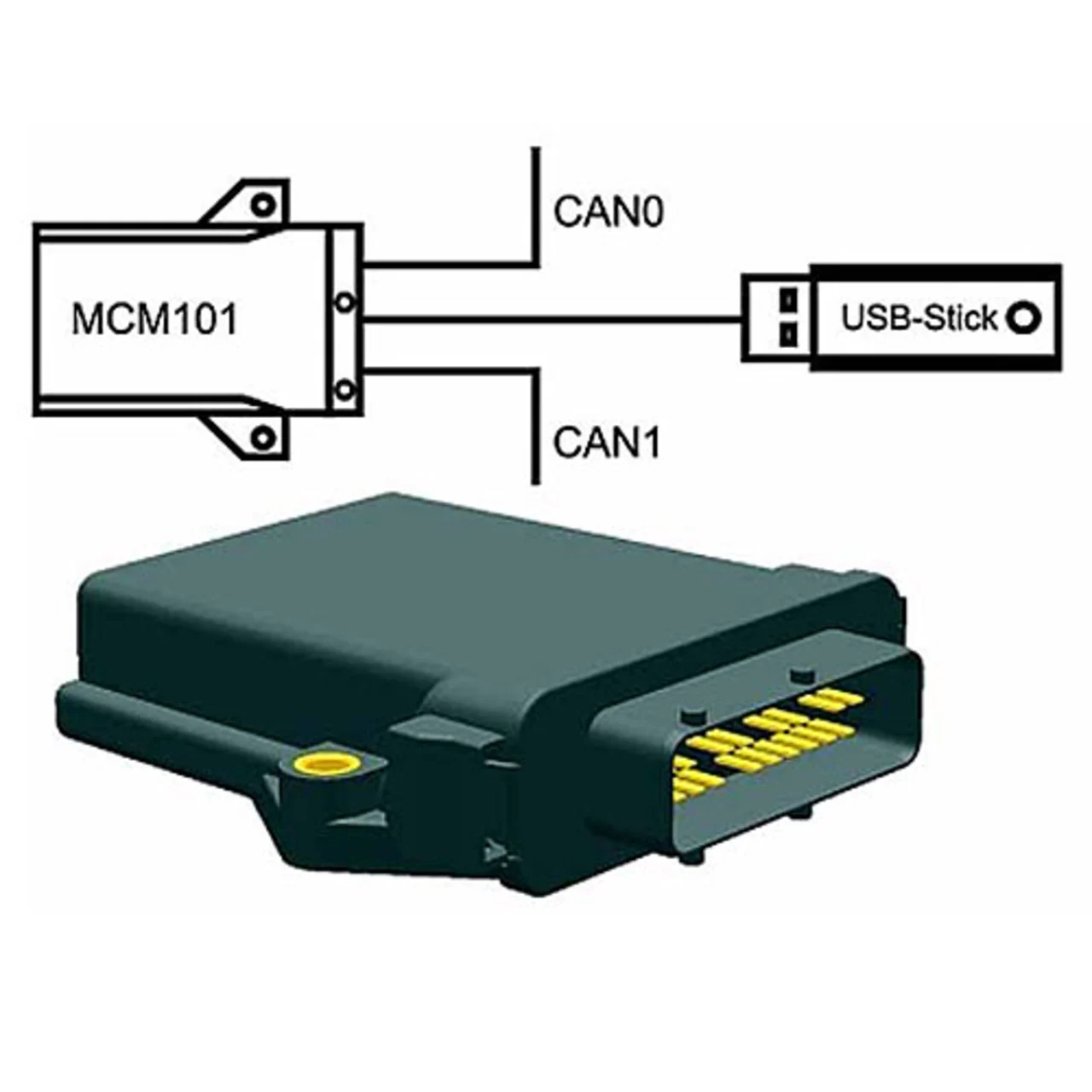

Eine weitere Neuentwicklung aus der Bus-Kommunikations-Messtechnik wurde für CAN konzipiert: Es ist eine in Schutzart IP 67 ausgeführte Steuerung namens MCM100 der Firma Graf-Syteco (www.graf-syteco.de), die auch als Datenlogger verwendet werden kann. Sie ist für rauhe Umgebungsbedingungen im Temperaturbereich von –25 bis +70 °C ausgelegt und standardmäßig mit einer seriellen Schnittstelle und zwei CAN-Interfaces ausgestattet (optional ist auch eine zusätzliche USB-Schnittstelle lieferbar). In der Logger-Funktion lassen sich zum Beispiel CANVariablen während des Betriebs protokollieren. Das Pfiffige, das dieses Konzept erwähnenswert macht: An die USB-Schnittstelle wird dazu einfach ein Speicher-Stick gesteckt (Bild 5), auf den die Daten geschrieben werden, die sich dann später bequem am PC auswerten lassen. Diese Daten werden im Windows-File-System im TXT-Format abgespeichert, was einen einfachen Export beispielsweise nach Excel ermöglicht. Verfügbar sind ein Hauptspeicher von 1 Mbyte SRAM sowie 5,3 Mbyte Flash-Speicher. Die Steuerungsprogramme können wahlweise in C oder mit der neuen grafischen Entwicklungsumgebung GDS-Logic erstellt werden. Neben den eben genannten Schnittstellen verfügt das Gerät noch über einen 100-kHz-Zählereingang sowie einen Melde-Ein-/Ausgang. Weitere Ein- bzw. Ausgänge können mit den I/O-Modulen der anderen Serien MCM200 und MCM300 dieses Herstellers realisiert werden. Die Versorgungsspannung ist 12 bis 32 V(DC). Alle Module lassen sich per Schraubmontage befestigen.

Neben höheren Datenraten wird auch auf großflächige Abdeckung abgezielt. Die Durchsatz-, Effizienz- und Mobilitätsziele müssen für 5- bis 30-km-Funkzellen und sogar bis zu 100-km-Zellen eingehalten werden. Für die Datenebene will man auch eine Latenzzeit von weniger als 5 ms unter Unload-Bedingungen mit kleinen IP-Paketen erreichen. Aus all diesen Parametern sind die Herausforderungen für Test- und Messplätze abzuleiten.

Um nun Tests für LTE in der Zeitduplex-Variante für den fernöstlichen Bereich unter diesen Rahmenbedingungen zu realisieren, hat Aeroflex (www.aeroflex.com) den Mobilfunktester TM500 TD-LTE entwickelt (Bild 7). Er ergänzt das Modell TM500 LTE-FDD für 3G-LTE-Frequenzduplex, das ja bereits im Einsatz ist. Der Messplatz verfügt über Testfunktionen für Schicht 1, 2 und darüber und eröffnet damit einen Einblick in alle Protokollschichten des Funkmodems. Zudem erzeugt der Messplatz detaillierte Diagnoseprotokolle, wie sie z.B. benötigt werden, um auch den Netzbetrieb und die Netzleistung zu optimieren. Er unterstützt MIMO, Handover-Tests, die 20-MHz-Kanalbandbreite und Downlink-Übertragungsraten von 150 Mbit/s.

Bei Übertragungs- und Kommunikationstests aller Art werden Hochgeschwindigkeits-Digitizer eingesetzt, um die Analogsignale möglichst rasch zur Weiterbearbeitung und Analyse in die digitale Form zu bringen. Aktuelle Beispiele für diese Gerätekategorie sind die 500-MHz-Module PXI-5153 und PCI-5153 von National Instruments (www.ni.com) sowie das 1-GHz-Modul PCI-5154. Jedes der Module (Bild 8) verfügt über einen integrierten Speicher bis zu 256 Mbyte pro Kanal. Und mit Abtastraten bis zu 2 GS/s lassen sich viele Messanforderungen im Bereich der Übertragungstechnik erfüllen. Hinzu kommt die zeitkorrelierte Synchronisation im ps-Bereich zwischen den Kanälen auch mehrerer Digitizer dieses Typs, so dass sich letztlich vollsynchrone Abtastsysteme mit bis zu 34 Kanälen in einem einzigen PXI-Chassis realisieren lassen.

Anwender können die neuen Digitizer mit der Mess-Software LabVIEW SignalExpress verwenden, Daten in Microsoft Excel oder in die Datenverwaltungs-Software NI DIAdem exportieren oder dort analysieren. Außerdem lassen sich die Digitizer mit beliebiger anderer Software des gleichen Herstellers einsetzen, darunter LabVIEW und die ANSI-C-basierte Entwicklungsumgebung NI LabWindows/ CVI sowie weitere Entwicklungsumgebungen wie ANSI C, Microsoft C++ und Visual Basic.

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Hascher

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen

- Technik-Trends bei HF- und Kommunikations-Messplätzen