Analysatoren

Frequenzagile Signale sicher analysieren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Darstellung der Änderungen über die Zeit

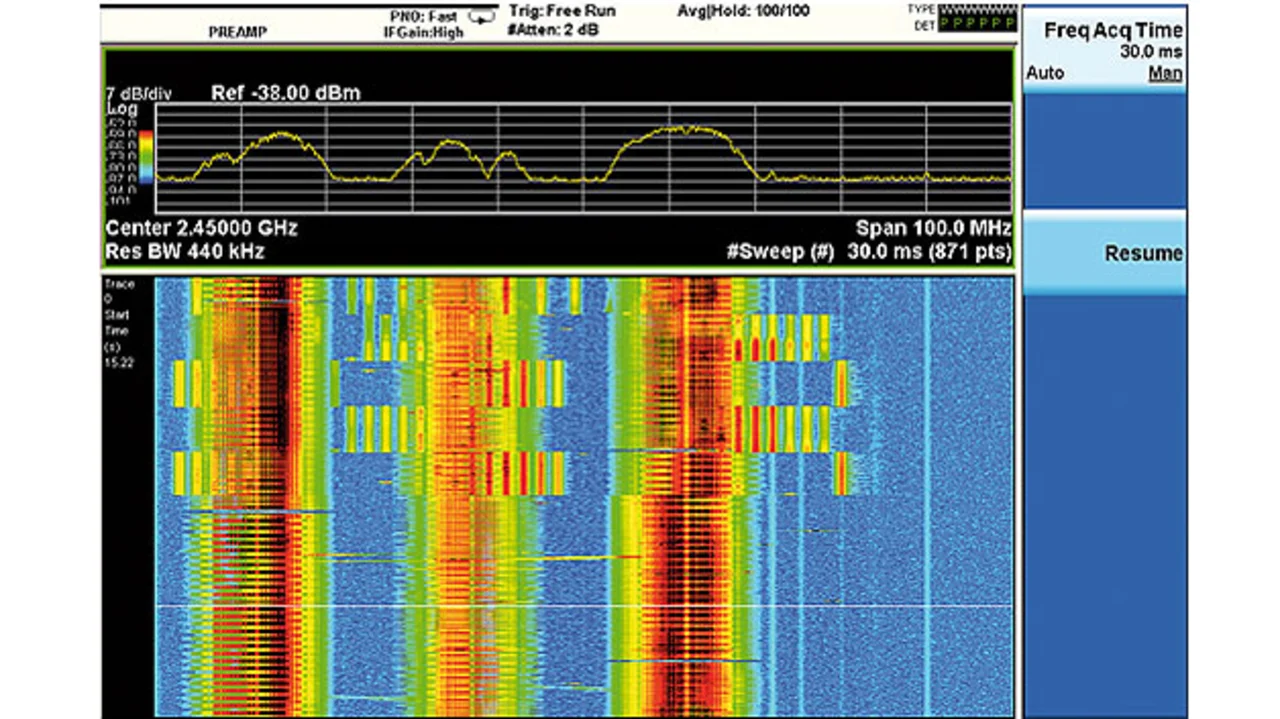

Eine weitere Methode, das Verhalten eines Signals über die Zeit zu erfassen, ist das Echtzeit-Spektrogramm (Bild 3). Es kann wichtige Aspekte des Signalverhaltens aufzeigen. Die vertikale Achse des Spektrogramms ist die Zeit. Man sieht hier etliche Bluetooth-Frequenzsprünge, die ein sich wiederholendes Muster bilden. Andere Bursts erscheinen isoliert, hauptsächlich in der oberen Hälfte des Spektrogramms. Die diagonalen Streifen, die sich in der unteren Hälfte des Spektrogramms zwischen den breiten WLAN-Kanälen hin- und herbewegen, sind Ergebnis eines Kanal-Scanning; man erkennt sie gelegentlich auch im Dichtebildschirm.

Oben rechts ist die Erfassungszeit angegeben. Sie bestimmt, wie oft das Spektrumfenster (oben links) neu geschrieben wird. Pro Update wird in der Linienanzeige darunter eine Linie geschrieben. Größere Erfassungszeiten fassen mehr Spektren zu jeweils einer Linie zusammen, damit werden die Bildschirme seltener neu geschrieben. Ein Einzelspektrogramm steht dann für eine längere Zeitperiode.

Jobangebote+ passend zum Thema

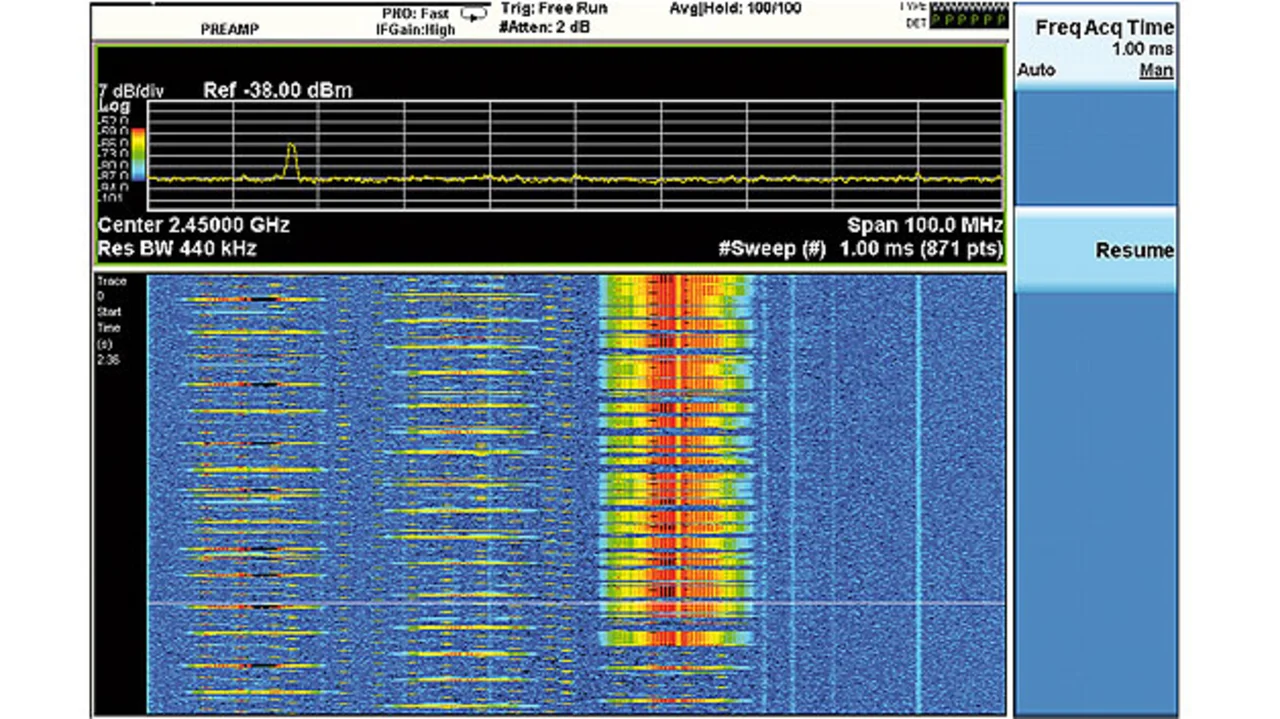

Wählt man eine kürzere Erfassungszeit, hat man eine bessere zeitliche Auflösung (Bild 4) und deckt damit manches Signalverhalten auf, das anders nicht erkennbar gewesen wäre. Andererseits decken Bildschirm und Puffer damit nur eine kürzere Zeitspanne ab, was dazu führen kann, dass ein langfristiges Phänomen unerkannt bleibt.

Im vorliegenden Fall zeigt die verbesserte zeitliche Auflösung mehr Details einzelner WLAN-Bursts und Bluetooth-Frequenzsprünge. Bluetooth-Frequenzsprünge im gleichen Frequenzbereich wie WLAN-Bursts überlappen diese meist zeitlich nicht, Kollisionen sind also nicht so häufig, wie man es aus dem vorigen Bildschirm heraus annehmen möchte. Wohlgemerkt steht auch hier jede einzelne Spektrumlinie für hunderte einzelner FFT-Resultate aus der Echtzeit-Messerfassung. Tieferer Einblick mit Vektorsignalanalyse

Ein schwer fassbares Signal oder Ereignis zu entdecken ist oft nur der erste Schritt bei der Suche und Beseitigung von Fehlern oder bei der Leistungsoptimierung. In diesen Fällen ist eine Software zur Vektorsignalanalyse (VSA) eine logische und mächtige Ergänzung zur Echtzeit-Spektrumanalyse. Die VSA nutzt in der Regel die gleiche HF- und Signalverarbeitung wie ein herkömmlicher Spektrumanalysator mit digitaler ZF. VSAs ergänzen diese mit kontinuierlicher Datenerfassung und Vektorverarbeitung wie etwa analoger und digitaler Demodulation.

Die Vektorsignalanalyse fängt oft mit einer FFT-Analyse eines digitalisierten ZF-Signals an. Bei agilen Signalen oder in dynamischen Umfeldern umgeht die Messung mittels FFT die prinzipbedingte Unsicherheit eines gewobbelten RBW-Filters. Die FFT hat immer das ganze Band im Blick, während ein herkömmlicher Spektrumanalysator quasi nur eine Blende über das Band hin- und herschiebt. Die komplette Spektrummessung wird aus einem Datenblock oder einer Zeitaufnahme eines digitalisierten ZF-Signals herausgerechnet.

Diese Daten liefert ein kompatibler Spektrum- oder Signalanalysator oder ein RTSA. In der VSA-Software kann man die Daten für die FFT weiter verfeinern, indem man einen (zeit-lichen) Teil aus dem Datenblock herausschneidet.

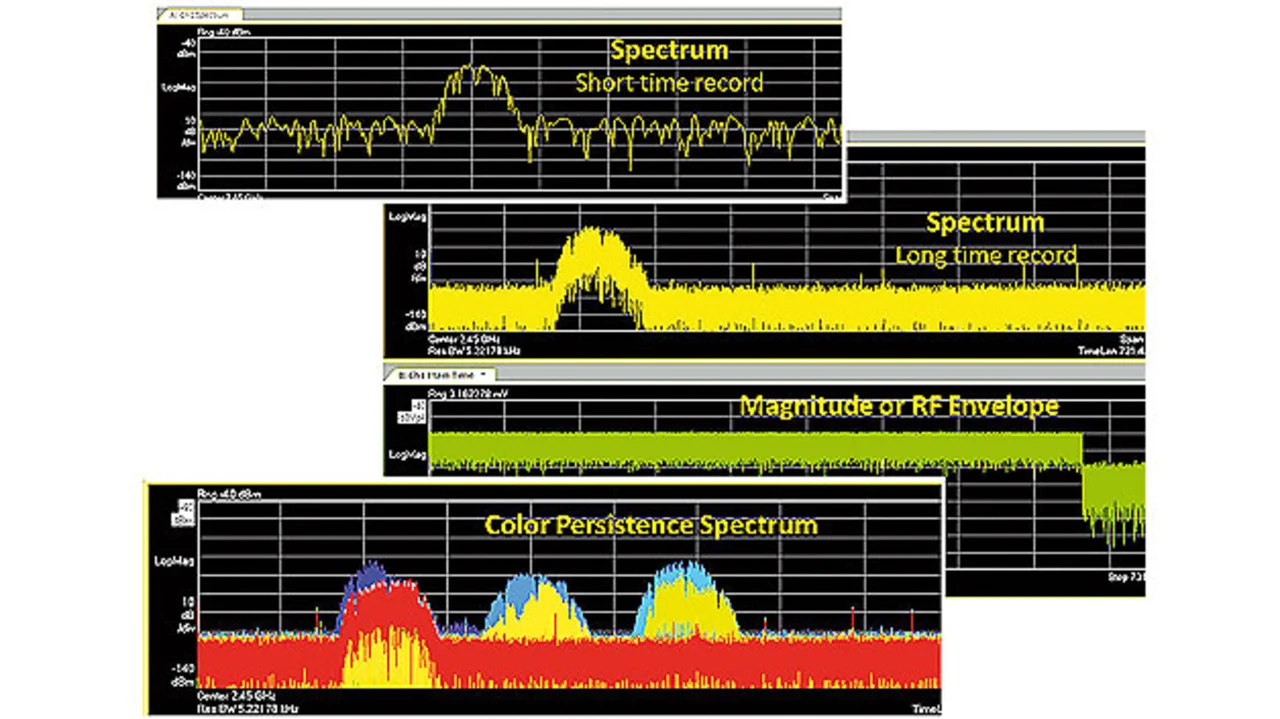

Eine typische Aufnahme in einem Vektorsignalanalysator ist mit 1.000 Zeit-Samples relativ kurz, das entspricht aber den längsten Aufzeichnungen eines Echtzeitanalysators. Bild 5 zeigt oben das resultierende Spektrum.

Ein VSA kann mit einem Datensatz eine wesentlich größere Zeitspanne abdecken (z.B. mehr als 400.000 Punkte mit der VSA-Software 89600 von Agilent). Das liefert bei manchen Signalen eine bessere Übersicht und erhöht die Wahrscheinlichkeit, eine Überlagerung von Signalen zu erwischen. Die Verwendung von langen Datensätzen und ausgefeilten Bildschirm-Betriebsarten (etwa nachleuchtende Bildschirme oder Dichte-Bildschirme) liefert hochinformative Einblicke nahe an der Echtzeit.

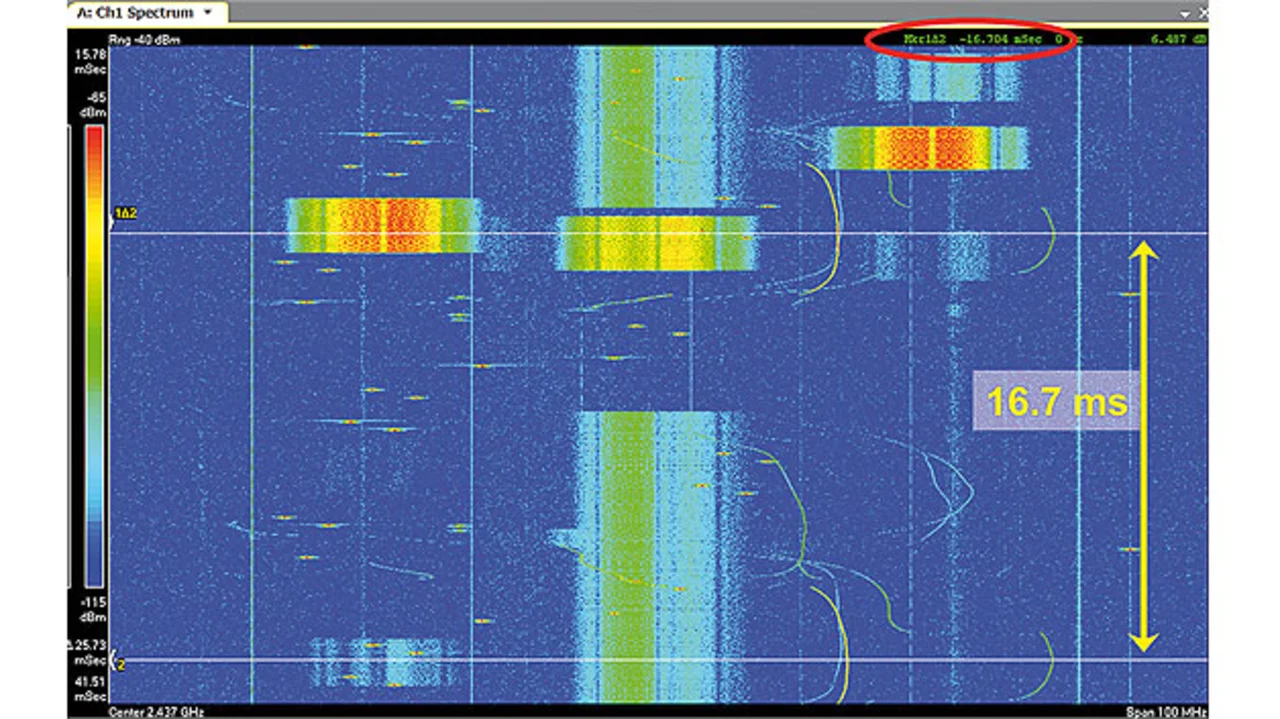

Dass ein VSA Signale über lange Zeit kontinuierlich aufzeichnen kann, ist besonders nützlich, wenn man agile Signale verstehen möchte - als Einzelsignale und auch in einem komplexen Signalumfeld. Bild 6 zeigt noch einmal das bereits dargestellte ISM-Band, wobei der große Datenpuffer als lückenloses Spektrogramm über 26 ms wiedergegeben wird (speziell markiert sind 16,7 ms - die 60-Hz-Netzspannungs-Periodendauer in den USA). Deutlich sichtbar und erkennbar sind WLAN-Bursts, Bluetooth-Frequenzwechsel und wandernde Signale von Mikrowellenöfen. Man kann aus diesem großen Datenspeicher jedes einzelne Signal, jeden Burst herausgreifen und mit den Nachbearbeitungsfunktionen der VSA-Software separat analysieren und demodulieren.

Das zeitliche und frequenzmäßige Verhalten aller Signale im ISM-Band ist letztlich sehr deutlich erkennbar. Alle 16,7 ms (60 Hz) sind Marker positioniert, die zeigen, dass die Signale des Mikrowellenofens synchron zur Frequenz des Stromnetzes auftreten. Es ist leicht erkennbar, ob die gemeinsame Benutzung des gleichen Frequenzbandes geklappt hat oder nicht. Mittels Nachbearbeitungsfunktionen der VSA-Software kann man aus der langen Aufzeichnung jedes Einzelsignal oder einen einzelnen Burst herausziehen und separat vermessen oder demodulieren.

Diese Erläuterungen haben anhand von Beispielen gezeigt, welche Diagnosemöglichkeiten man heute schon hat. Klar ist dabei aber auch, dass in der Zukunft die Funktionen dieser Werkzeuge ständig weiterentwickelt werden müssen, damit sie mit der Entwicklung einer HF-Umgebung Schritt halten, die immer kürzere, breitbandigere und zeitlich unregelmäßigere Signale aufweisen wird.

Der Autor

| Ben Zarlingo |

|---|

| ist Produktmanager für Kommunikationsmessgeräte bei der Signal Analysis Division von Agilent Technologies. Er hat 1980 seinen BS in Elektrotechnik an der Colorado State University gemacht und bei Hewlett-Packard/Agilent Technologies in den Bereichen Spektrum-, Netzwerk- und Vektorsignalanalyse gearbeitet. Sein Hauptgebiet sind Techniken für Design und Fehlersuche in neuen Kommunikationstechniken. |

- Frequenzagile Signale sicher analysieren

- Darstellung der Änderungen über die Zeit