Entwicklung sicherer Antriebssteuerungen

Motorisierte Orthesen

Motorgestützte Bewegungstherapien können die Nachwirkungen von Schlaganfällen begrenzen, allerdings erfordern entsprechende Hilfsmittel spezielle Antriebskonstruktionen. Hier ist sorgfältige Planung erforderlich.

Kleine elektrische Motoren übernehmen in medizinischen Geräten oft kritische Aufgaben. Die verlässliche und exakte Funktion der Antriebe ist unerlässlich für das System, jedoch gehören die Antriebssteuerung und die Entwicklung oft nicht zu den Kernkompetenzen der Entwicklerteams. Die Verwendung dedizierter Hardware zur Motorsteuerung erlaubt es, die Entwicklungs- und Validierungszeiten zu reduzieren und echtzeitkritische Aufgaben auszulagern. Antriebsdesign und Motoransteuerung erfordern detailliertes Anwendungswissen im Umgang mit Elektromotoren.

Die Kernkompetenz von Geräte- und Systemherstellern, die elektrische Antriebe in ihren Produkten integrieren, liegt aber typischerweise auf einer viel höheren Abstraktionsebene. Wer Blutanalysatoren entwickelt, hat beispielsweise oft eine ausgeprägte Kompetenz in den Bereichen Bildverarbeitung oder Reagenzien, das Bewegen der Proben und Sensoren wird als nötiges Übel betrachtet. Dennoch ist eine verlässliche Positionierung und Handhabung der Proben oft entscheidend.

Daraus ergibt sich der Anspruch, dass Antriebe auf möglichst einfache Art und Weise in Form von fertigen Hardware- und Software-Building-Blocks in Medizingeräte integrierbar sein müssen, ohne detailliertes Know-how im Bereich der Motoransteuerung beim Produktentwickler vorauszusetzen. Gleichzeitig steigen, getrieben von reduzierten Baugrößen, Kostendruck und Gesetzgebung, stetig die technischen Anforderungen an eingebettete Antriebssteuerungen.

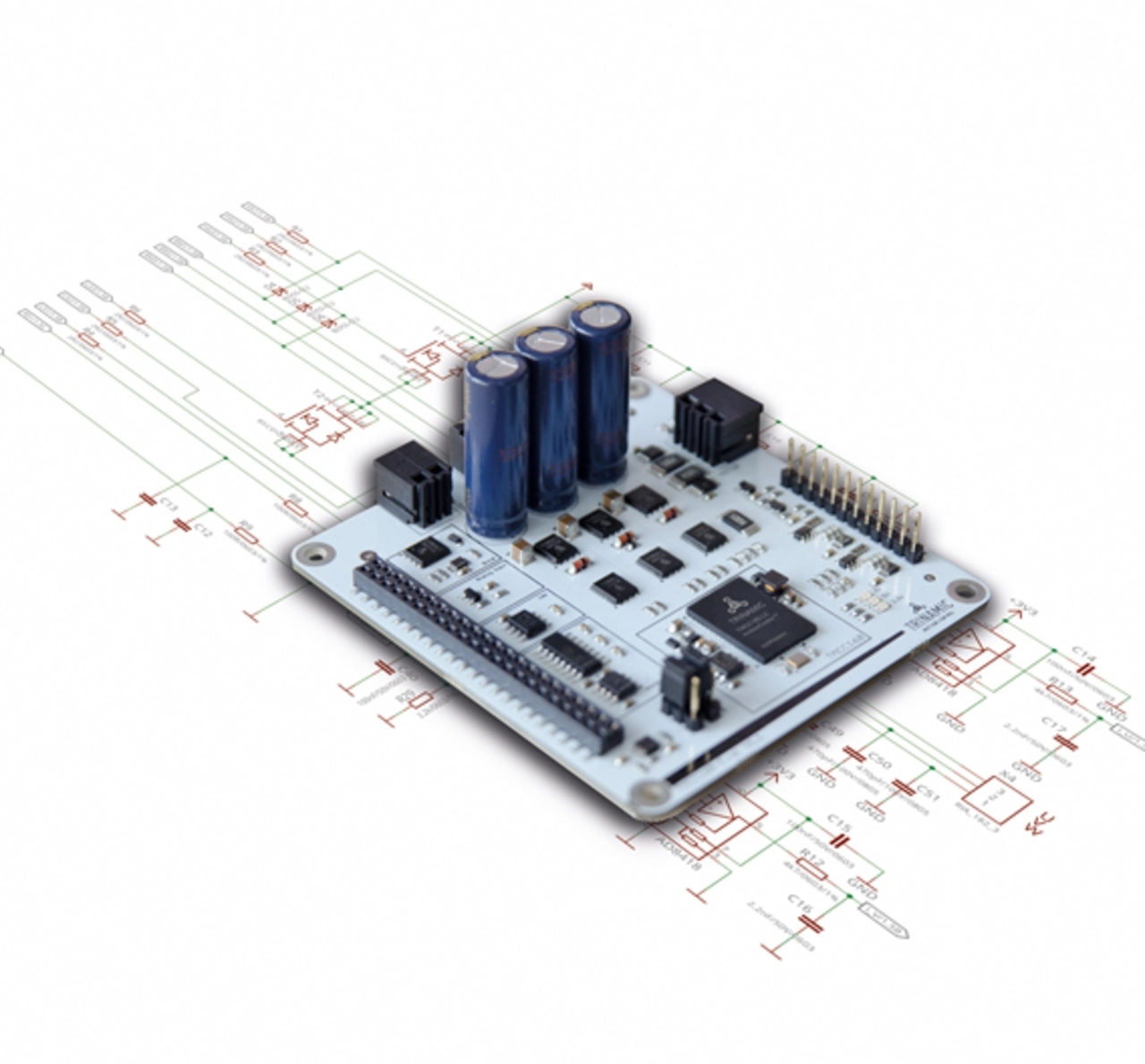

Waren vor einigen Jahren in vielen Anwendungen noch einfache Gleichstrommotoren einsetzbar, können diese nun aus EMV-Gründen oder wegen ihrer begrenzten Lebensdauer nicht mehr verwendet werden. Auch in Geräten mit begrenztem Bauraum kommen daher zunehmend Synchronmotoren verschiedener Bauart zum Einsatz. Gerade für Positionierungsaufgaben oder für langsam laufende Pumpen werden regelmäßig Schrittmotoren genutzt. Sind höhere Drehzahlen erforderlich, fällt die Wahl eher auf bürstenlose Gleichstrommotoren. Beide Motorklassen haben gemein, dass sie eine elektronische Ansteuerung und Kommutierungslogik erfordern. In vielen Fällen können beide Motortypen ohne einen Positionsgeber, also »open-Loop« betrieben werden (Bild).

Motivation für Closed-Loop Verfahren

Der einfachste Synchronmotor entspricht einem Kompass mit zwei Spulen. Das drehende Magnetfeld bringt den Rotor zum Rotieren. Was passiert nun, wenn die Kompassnadel durch einen mechanischen Widerstand über das Kippmoment hinaus belastet wird? Ohne Feedback wird das Magnetfeld weiter drehen und die Nadel kann nicht mehr folgen. Übertragen auf einen Antrieb heißt das, dass die Positionsinformation verloren geht.

Dieser Zustand ist vor allem in medizinischen Geräten, in denen eine verlässliche Positionierung für die sichere Funktion notwendig ist, als kritisch zu betrachten. Entsprechend werden Open-Loop-Schrittmotoren typischerweise mit großzügiger Drehmomentreserve ausgelegt. Die Folge ist, dass größere Motoren als notwendig Verwendung finden und entsprechend der kalkulierten Reserve zu bestromen sind. Auf der Kostenseite kann das durchaus sinnvoll sein, da ein Schrittmotor ohne Positionsgeber und entsprechende Regelung üblicherweise deutlich günstiger ist als ein Closed-Loop-System.

Allerdings wird die eingebrachte Energie, die nicht mechanisch umgesetzt werden kann, entsprechend als Wärmeleistung abgegeben. Bewegt der betreffende Motor empfindliche Proben in einem Blutanalysator oder sitzt wie in einem Dialysegerät direkt am Blutschlauchsystem, kann die thermische Verlustleistung fatale Auswirkungen haben.

Closed-Loop-Motorsteuerung

Um ein sicheres und gleichzeitig nicht überdimensioniertes System zu erzielen, ist eine Form von Positionsrückmeldung und gegebenenfalls Fehlerkompensation erforderlich. Systeme mit Positionsgeber schmücken sich oft mit dem Namen Closed-Loop. Je nach Hersteller und Produkt ist die Bandbreite dessen, was darunter zu verstehen ist, groß. Im einfachsten – und in vielen Fällen akzeptablen – Fall reicht eine Überwachung auf Schrittverluste.

Da ein Motor im Überlastfall in die nächste magnetisch stabile Position zurückfällt, verliert er mindestens eine elektrische Umdrehung. Im Falle des Kompassmotorbeispiels von oben wäre das eine komplette mechanische Umdrehung, im Fall eines typischen Schrittmotors vier Vollschritte, also ein Viertel der nativen Auflösung des Motors. Entsprechend reicht für eine Schrittverlustüberwachung eine Positionsrückmeldung, die deutlich niedriger auflöst als die Vollschrittauflösung des Motors. Daher lassen sich sehr günstige Hall-basierte Encoder auf der Motorrückseite einsetzen, wie sie beispielsweise in den integrierten Antrieben mit »sensOstep«-Encoder von Trinamic arbeiten.

Stellt der Encoder eine Abweichung fest, kann entsprechend reagiert werden. Es reicht dann, das System nur auf den maximalen Lastfall im Regelbetrieb auszulegen. Fehlerfälle werden vom Encoder detektiert und müssen demnach nicht abgefangen werden.

Feldorientierte Regelung

Ist das Ziel, die Verlustleistung auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine lastabhängige Stromregelung gefragt. Damit lässt sich der Strom ohne Last quasi auf Null reduzieren, nur die mechanisch umgesetzte Leistung ist einzubringen. Das Mittel der Wahl bei bürstenlosen Gleichstrommotoren wie bei Schrittmotoren ist eine feldorientierte oder Vektorregelung. Diese hält das Stator-Magnetfeld stets im idealen Winkel zum Rotor-Magnetfeld und skaliert den Motorstrom entsprechend.

Nachteilig an der feldorientierten Regelung kann das für Servomotoren typische Ein- und Ausschwingverhalten (Hunting) sein, das zu Schleppfehlern führt und gerade bei variablen Lasten und Pulsationen auftritt. Servomotoren überfahren bei plötzlichen Lastveränderungen ihre Zielposition und müssen dann nachkorrigiert werden. Schrittmotoren mit feldorientierter Regelung zeigen aufgrund ihrer hohen Polzahl diesen Effekt weniger ausgeprägt.

Ist dieser Effekt in der Applikation nicht tolerabel, ist nach Erreichen der Zielposition ein typisches Schrittmotorverhalten zu bevorzugen. Ein ohne Positionsregelung betriebener Schrittmotor benötigt für die Stromregelung keinen Positionsfehler und erzeugt daher auch keine Regelschwingungen.

Erst nachdem eine Regelabweichung detektiert wird, werden zunächst der Stromregler und dann auch der Positionsregler wieder aktiviert. Mit dedizierten Motion-Control-Bausteinen wie Trinamics‘ »TMC4361« kann mit diesem Verfahren zugleich die Verlustleistung minimal gehalten werden, und Schwingungen um die Zielposition werden vermieden. Gleichzeitig nehmen die Bausteine dem Prozessor echtzeitkritische Berechnungen wie Rampenberechnungen ab . Zudem macht der Verzicht auf Software für diese zeit- und sicherheitskritische Aufgabe das System sicherer.

Sicher ohne Sensor

Speziell in Medizingeräten ist ein hoher Grad an funktionaler Sicherheit zu erfüllen. Um eine verlässliche Positionierung zu gewährleisten, werden daher regelmäßig Positionsgeber nicht nur für die Stromregelung, sondern vor allem zur Überwachung der Positionierung eingesetzt. Je nach Anforderung an das Sicherheitslevel dienen auch redundante Geber zur gegenseitigen Überwachung oder Plausibilitätsprüfung.

In vielen Fällen können hier sensorlose Lage- oder Schrittverlust-Überwachungen den ersten oder auch den zweiten Geber ersetzen. Da bei den sensorlosen, Gegen-EMK-basierten Verfahren wie etwa Trinamics‘ sensorlose Lastwinkelüberwachung »stallGuard« oder auch dem sensorlosen Selbstkommutierungsmodus »dcStep«, der Motor selbst als Sensor fungiert, können Komponenten eliminiert werden, die mechanischem Verschleiß oder Alterung unterliegen, etwa optische Encoder.

Über den Autor:

Jonas Proeger ist Marketing Director bei Trinamic Motion Control

| RehaThese rehabilitiert |

|---|

|

Aktuell leiden in Deutschland mehr als eine Million Menschen an den Folgen eines Schlaganfalls. Aufgrund des demografischen Wandels ist in den kommenden Jahren mit einem Anstieg der Gesamtzahl an Schlaganfällen zu rechnen. Dabei wird bei vielen Betroffenen die Selbstständigkeit im Alltag durch Folgeschäden behindert. Ein Beispiel hierfür sind Beinlähmungen, die meist als Halbseitenlähmung nach einem Schlaganfall auftreten. Abhängig von Ursachen und Schwere der Erkrankung erfolgt bei schlaganfallbedingter Beinlähmung möglichst früh die Bewegungstherapie durch Physiotherapie im Liegen, im Gehen, ggf. entlastet auf dem Laufband, zunehmend auch mit noch jungen motorgestützten Bewegungstherapie-Verfahren. Mit solchen Verfahren lässt sich die Trainingsintensität steigern und die Gehfähigkeit schneller erreichen. Diese behandlungsintensiven Verfahren sind mit einem großen zeitlichen und monetären Aufwand verbunden und stellen eine große Belastung für den Patienten, sein persönliches Umfeld sowie das Gesundheitssystem dar. Eine Therapie, welche die Rehabilitation beschleunigt, sich dabei in den Alltag integrieren lässt und damit dem Patienten auch schnell zu einem Leben in seinem gewohnten Umfeld verhilft, fehlt weitestgehend. Ein möglicher Ansatz zur Lösung dieser Problemkette stellen motorgestützte Orthesen für das mobile Training und gleichzeitig gestützte Gehfähigkeit dar. Allerdings sind nach dem Stand der Technik keine praktikablen, d.h. leichte und alltagstaugliche Produkte für eine gekoppelte Fuß- und Knieunterstützung erhältlich, die dem Patienten hinreichend Komfort und Sicherheit geben und dabei für eine gezielte Therapieunterstützung geeignet sind. Aus diesem Grund beabsichtigen die Verbundpartner, hier eine Lücke zu schließen und einen völlig neuen Ansatz einer intelligenten und individualisierten Leichtbau-Motororthese mit Monitoring-Funktionalität umzusetzen. Die Untersuchung der Machbarkeit, die beispielhafte Umsetzung als Demonstrator sowie die Validierung sind Gegenstand des hier beantragten Projekts. Das gesamte System wird batterieversorgt sein. Trinamic wird daher im Rahmen des Projektes ein energieeffizientes Antriebssystem zusammen mit einem intelligenten Batteriemanagementsystem umsetzen und eine Smart Home Bridge zur Auswertung der Therapiedaten implementieren. |