Assistenzrobotik

Greifbar mehr Lebensqualität

Lena Kredel hat Multiple Sklerose. Sie kann weder Arme noch Beine bewegen. Und dennoch nimmt sie am Berufsleben teil. Die Literaturwissenschaftlerin macht an der Universität Bremen eine Ausbildung zur Bibliothekarin. Das Besondere: Als Werkzeug nutzt sie den Serviceroboter »Friend«, dessen Leichtbauarm eine selbstständige Interaktion mit der Umgebung ermöglicht. Robotikspezialisten des Instituts für Automatisierungstechnik in Bremen trimmen den mechatronischen Helfer derzeit so weit, dass Lena Kredel künftig in der Universitätsbibliothek selbstständig Bücher katalogisieren kann.

Lena Kredels Augen strahlen. »Friend ist der Glücksfall meines Lebens«, ist sie überzeugt. Das Kürzel »Friend« steht für »functional robot arm with user-friendly interface for disabled people«. Klingt ein klein wenig sperrig und sieht auf den ersten Blick auch ein wenig so aus: ein elektrisch angetriebener Rollstuhl, ausgestattet mit Monitor, allerhand Sensorik und - als zentrales Element - einem Leichtbauarm der Firma Schunk, einem Anbieter für Spanntechnik und Greifsysteme.

Per Kopf-Joystick und Spracherkennung steuert Lena Kredel ihren Assistenzroboter, erfasst Bücher in einer Standardsoftware für Bibliotheken und nutzt zum Nachschlagen einen gewöhnlichen Internetbrowser. Die dabei verwendete Sprachsoftware nutzte sie zuvor auch schon zu Hause, um persönliche Briefe zu schreiben. Der etwas ruppige Kommandoton, den sie anschlägt, um die Bücher zu katalogisieren, ist allein der besseren Funktion der Software geschuldet, denn eigentlich wäre ihr eine menschlichere Stimmlage wesentlich lieber. Seine Nutzung und die damit verbundenen Aufgaben machen ihr große Freude.

Mensch und Roboter arbeiten Hand in Hand

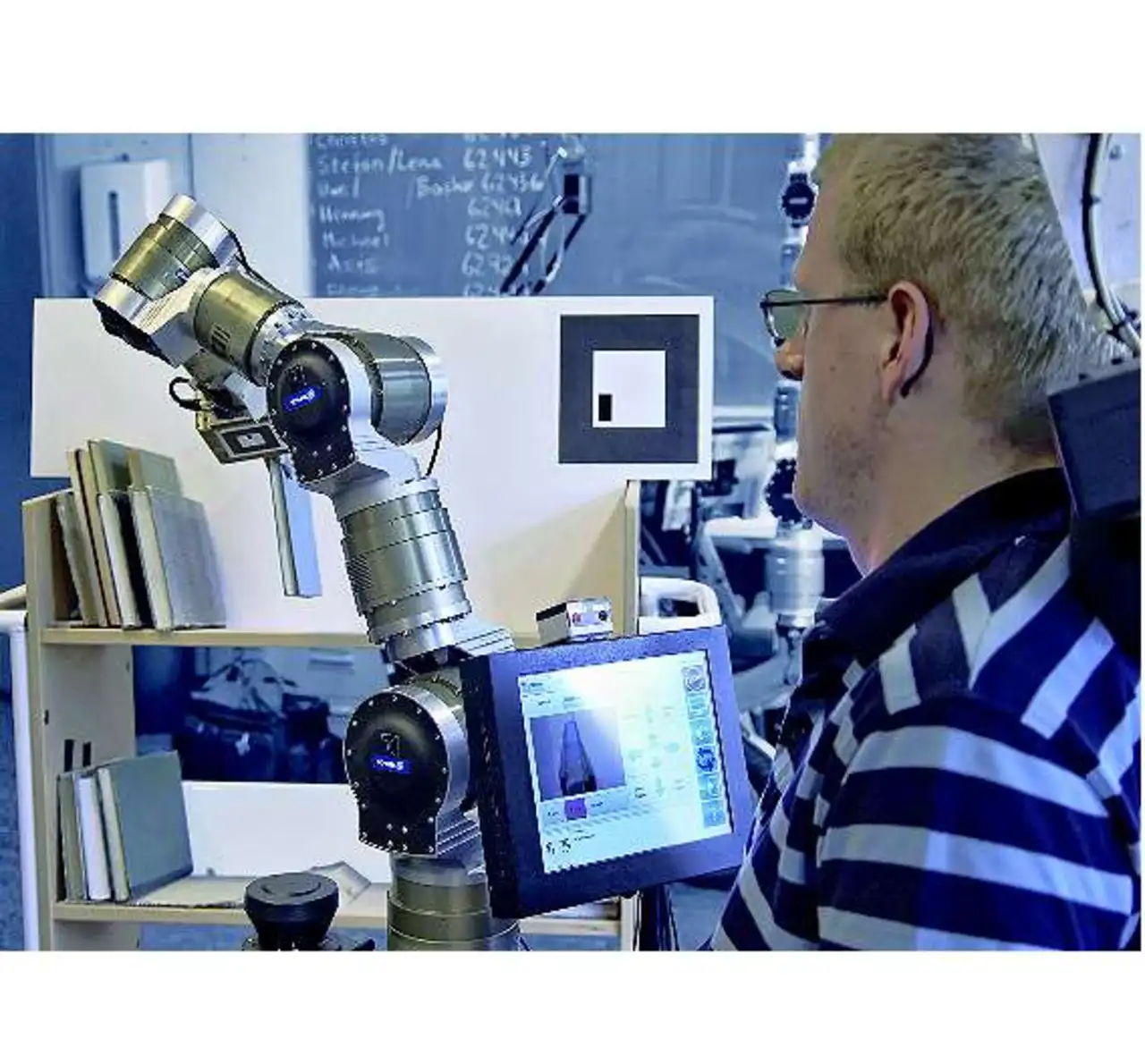

Seit 1997 forscht das Institut für Automatisierungstechnik (IAT) Bremen an robotergestützten Assistenzsystemen. Die Lösung, mit der Lena Kredel heute arbeitet, ist die nunmehr vierte Generation. Das System basiert auf dem Konzept der geteilten Autonomie: Was der Roboter selbstständig lösen kann, löst er alleine. Stößt er an Grenzen, greift der Nutzer ein, beispielsweise wenn die Greifposition korrigiert werden muss oder wenn es zu unvorhergesehenen Störungen kommt (Bild 1).

Nach Angaben von Torsten Heyer, Projektleiter beim IAT, lassen sich auf diese Weise derzeit 95 Prozent aller Vorgänge ohne fremde Hilfe lösen. Für ein perfektes Teamwork werden die Umgebungsbedingungen autonom über eine 3-D-Kamera und eine Infrarotkamera über dem Kopf des Nutzers erfasst. Startet Lena Kredel das System, verortet die Kamera vollautomatisch das Regal, die Bücher und die Ablageposition. Anschließend fährt der Leichtbauarm selbstständig an die ermittelte Greifposition.

Marker und Farbmarkierungen dienen dem System zur Orientierung. Die Kontrolle des gesamten Greifprozesses liegt beim Benutzer. Hierzu hat das IAT das System mit zahlreichen Features angereichert, damit es das den Greifprozess beurteilen und überwachen kann. Eine Kamera am Robotergreifer überträgt kontinuierlich Livebilder vom Greifprozess, die der Nutzer unmittelbar vor sich auf einem Monitor sieht.

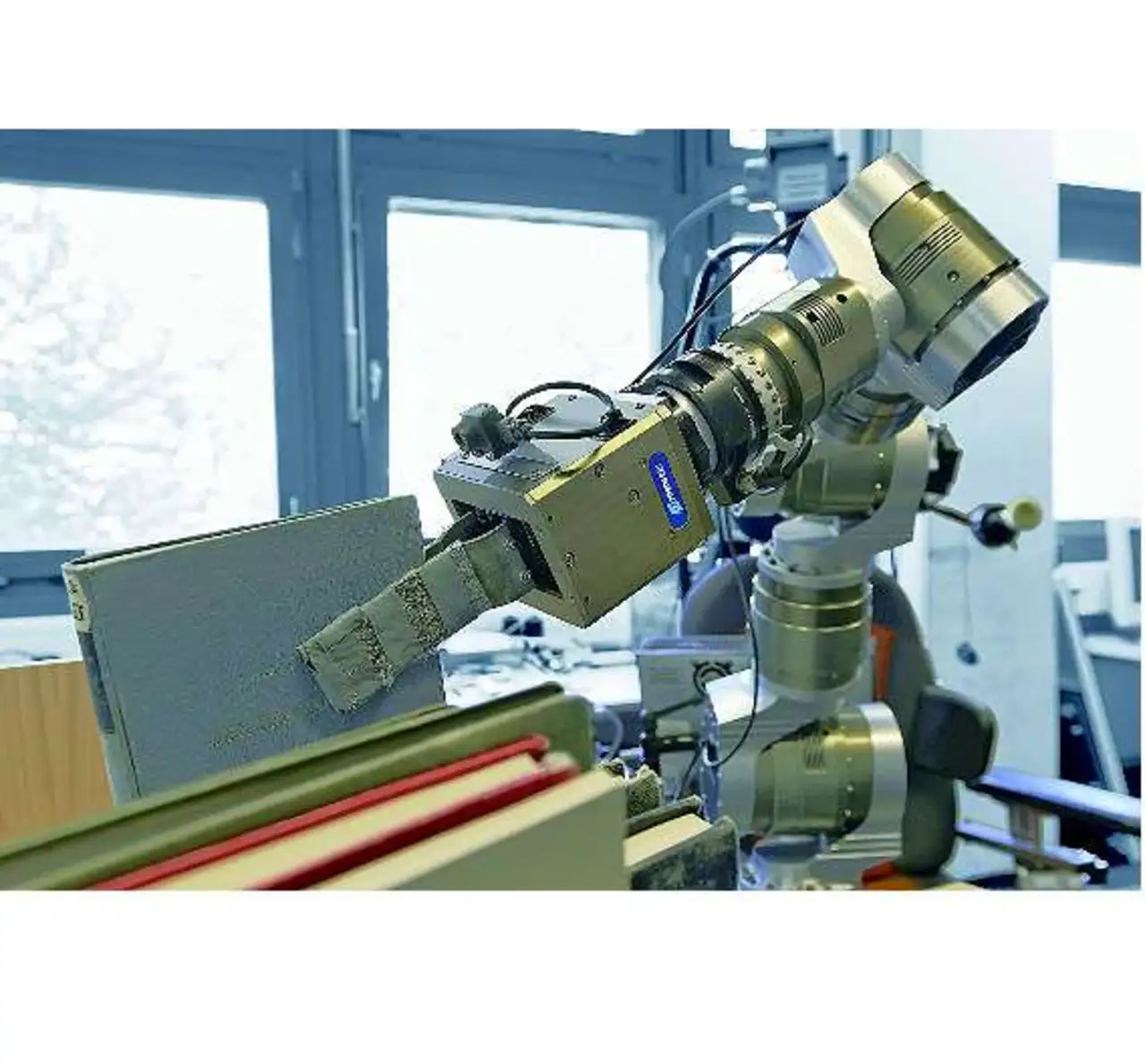

Zugleich dient die Kamera als Leselupe, mit der selbst kleine Schriften in den Büchern entziffert werden können. Stößt das System an Grenzen, greift Lena Kredel ein. Zentrales Element des Assistenzroboters ist der Leichtbauarm »LWA 3.10« von Schunk, ein modular aufgebauter Greifarm mit sieben Freiheitsgraden, wobei drei zur Orientierung, drei zur Positionierung und einer zur Umgehung von Hindernissen genutzt wird (Bild 3).

Anders als bei klassischen Industrierobotern sind die Leichtbauarme des engagierten Familienunternehmens gezielt darauf ausgelegt, wechselnde Tätigkeiten im unmittelbaren Umfeld des Menschen zu automatisieren. Dazu zählen Prüf- und Montageaufgaben ebenso wie der Einsatz in Assistenzsystemen. Eine dauerhaft hohe Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm soll für präzise Greifoperationen optimale Voraussetzungen bieten.

In der Regel werden die Leichtbauarme portabel, also ortsveränderlich, oder sogar mobil eingesetzt. Die maximale Zuladung des leistungsdichten Greifarms beträgt 10 kg. Bei einer batterietauglichen Spannungsversorgung von 24 V beträgt sein durchschnittlicher Strombedarf unter 3 A. Stünde keine Steckdose zur Verfügung oder würde das System komplett mobil eingesetzt, könnte der Assistenzroboter über die serienmäßige Rollstuhlbatterie zwei bis drei Stunden lang autark betrieben werden.

Da die Leistungsaufnahme des Greifarms unter 100 W liegt, ist die Verletzungsgefahr bereits in der Standardversion äußerst gering. Um selbst dieses Risiko auszuschließen, nutzt das IAT Bremen bei dem Assistenzroboter zusätzlich Kraft-Momenten-Sensoren sowie Sensoren zur räumlichen Überwachung. Da die Antriebsverstärker und -regler unmittelbar in den Leichtbauarm eingebettet sind, benötigt das System keinen separaten Schaltschrank.

Die komplette Steuer- und Regelelek-tronik ist in die Gelenkantriebe integriert. Position, Geschwindigkeit und Drehmoment sind flexibel regelbar. Dank integrierter »Intelligenz«, universellen Kommunikationsschnittstellen und Kabeltechnik für Datenübertragung und Spannungsversorgung lässt sich der Arm besonders schnell und einfach in bestehende Steuerungskonzepte einbinden. Zudem kann er von Embedded-PCs gesteuert werden.

Aufgrund der leichten, hochsteifen Konstruktion arbeitet er besonders energieeffizient, was sich bei mobilen Einsätzen in Form langer Laufzeiten auszahlt. Da der Assistenzroboter bei der Anwendung in Bremen einen Greifradius von 180 cm abdecken muss, wirkt er auf den ersten Blick etwas wuchtig. Ein Wechsel zum kompakteren »Powerball Lightweightarm LWA 4.6« wäre nach Angaben von Torsten Heyer aufgrund des durchgängigen Baukastenprogramms von Schunk jederzeit möglich, jedoch mit der Folge, dass der Rollstuhl kontinuierlich neu positioniert werden müsste, um die Bücher von vorne zu greifen. Derzeit will man daher an der größeren Lösung festhalten.

Assistenzsystem von Laien bedienen

Programmiert wird der Leichtbauarm über eine Schnittstelle von Schunk. Darauf aufgesetzt ist die Bewegungsplanung, die an das Interface übergeben wird. Die einzelnen Bewegungsstrategien wiederum wurden vom IAT entwickelt. Aus Sicht von IAT-Mitarbeiter Christos Fragkopoulos war die Programmierung des Leichtbauarms vergleichsweise einfach. »Über die Schnittstelle steuern wir wahlweise die Geschwindigkeit oder den Strom.

Wie die Module letztlich miteinander arbeiten, hängt vom individuellen Programm ab. Das gehört zum wissenschaftlichen Teil, den das IAT geleistet hat«, so Fragkopoulos. Da das System komplett modular aufgebaut und jede Komponente eigens programmiert ist, lassen sich einzelne Module bei Bedarf schnell und einfach ersetzen.

Um auch Robotik-Laien die Bedienung des Assistenzsystems zu ermöglichen, hat das IAT mit Unterstützung von Lena Kredel eine allgemeinverständliche Bedienoberfläche zur Steuerung des Leichtbauarms entwickelt (Bild 2). Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Lag die reine Handling-Zeit für ein einzelnes Buch anfangs noch bei rund 17 Minuten, benötigt Lena Kredel heute nur noch zwischen fünf und sieben Minuten für die reine Handhabung.

Das Katalogisieren dauert rund 15 Minuten. Im nächsten Schritt soll nun die Verlässlichkeit des Systems weiter erhöht werden. Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Erfolgsquote von 99,9% zu erreichen. Nach Ansicht von Torsten Heyer zeigt das vom Bremer Integrationsamt mit 400 000 Euro geförderte Modellprojekt »ReIntegraRob«, welche Potenziale in Assistenzrobotern stecken. »Im Idealfall können Nutzer nach einer Integrations- und Orientierungsphase vollständig an einem Arbeitsplatz eingesetzt werden, ohne dass sie eine persönliche Assistenz benötigen.«

Über den Autor:

Christopher Parlitz ist Refernt Service-Roboter bei Schunk Mobile Greifsysteme.

| »Ich bin stolz darauf, selbständig etwas zu leisten« |

|---|

|

Lena Kredel zu den Möglichkeiten und Grenzen von Assistenzsystemen Frau Kredel, seit über einem Jahr arbeiten Sie nun mit dem Assistenzroboter Friend. Lena Kreidel: Anfangs hatte ich Ehrfurcht vor diesem Monstrum. Als ich mit dem System trainieren sollte, sagte ich zu meinen Assistentinnen: »Ich muss heute wieder in den Roboter.« Nach und nach lernte ich dann, mit dem Friend umzugehen. Schnell erkannte ich die Vorteile. Spätestens als ich das Gefährt zielsicher mit dem Joystick manövrieren konnte, waren meine Bedenken verschwunden. Hatten Sie zuvor schon Erfahrungen mit elektrischen Rollstühlen gesammelt? Elektrorollstühle waren mir früher immer zu auffällig. Mit Friend hingegen haben ich mich schnell angefreundet, obwohl er wesentlich wuchtiger ist. Worin liegt der größte Nutzen für Sie? Das System ermöglicht mir, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen. Zum einen über die Aufgabe in der Bibliothek, zum anderen, indem ich an der Optimierung des Roboters mitarbeite. Wie haben Ihre Freunde reagiert, als Sie erfahren haben, dass Sie wieder arbeiten gehen werden? Die Reaktionen waren sehr unterschiedlich. Manche konnten nicht verstehen, weshalb ich mich angesichts meiner Einschränkungen der Belastung des Arbeitslebens aussetze. Ich hingegen empfinde es als Bereicherung, wieder etwas Sinnvolles tun zu können, und ich bin stolz darauf, selbständig etwas zu leisten. Können Sie sich vorstellen, dass ein Serviceroboter irgendwann einmal ihre Assisteninnen ersetzen wird? Da bin ich skeptisch. Zum einen, weil meine Wohnung zu klein ist für ein solches System. Zum anderen weil mir der persönlich, soziale Kontakt sehr wichtig ist. Gibt es Situationen, in denen Sie sich einen elektronischen Helfer wünschen würden? Bei sehr persönlichen Dingen kann die Technik eine wertvolle Hilfe sein. Beim Briefe Schreiben beispielsweise oder beim Telefonieren nutze ich bereits technische Lösungen. Sie machen mich unabhängig. Auch beim Essen kann ich mir die Hilfe eines Assistenzsystems vorstellen. Weshalb gerade beim Essen? Menschen essen sehr unterschiedlich. Das führt beim Füttern immer wieder zu unangenehmen Situationen. Hier könnte ein Roboter helfen. Das IAT hat mit dem Friend auch auf diesem Gebiet bereits erste Konzepte entwickelt. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Kredel. |