Funktionelle Magnetresonanztomographie

Gedankenlesen für Anfänger

In letzter Zeit ist das Gedankenlesen wieder in. In einzelnen europäischen Ländern wurde es bereits als zulässig vor Gericht bewertet; außerdem reiben sich Spielehersteller und Geheimdienste die Hände. Dabei sind die Ergebnisse noch nicht wirklich aussagekräftig, außerdem sind die notwendigen Gerätschaften extrem unhandlich.

Der menschliche Kortex ist nur wenige Millimeter dick und umhüllt das Gehirn. Da sich die Neuronen durch Ionenentladungen bemerkbar machen, ist es möglich, ihre Aktivität direkt mit Kopfsensoren, beispielsweise mit einem Elektroenzephalogramm (EEG), zu detektieren. Solche Messungen betreffen immer ein ausgedehntes Areal im Kortex. Nicht-invasive Verfahren müssen sich mit einer relativ niedrigeren Auflösung zufrieden geben.

Eine höhere Auflösung und eine 3D-Ansicht der Gehirnaktivität lässt sich durch fMRT-Messungen (funktionelle Magnetresonanztomographie) erreichen. Der Kopf einer Person wird in ein sehr starkes Magnetfeld eingetaucht, wobei nacheinander Messungen in dünnen transversalen Schnitten vorgenommen werden. Das Magnetfeld arbeitet sich von oben nach unten durch, bis das ganze Gehirn angestrahlt worden ist. Das Magnetfeld richtet zuerst Moleküle und geladene Teilchen im Gehirn aus, ein Radiosignal stört diese kollektive Ausrichtung, und wenn das Radiosignal ausgeschaltet wird, strahlen diese Moleküle selbst ein charakteristisches Signal aus. Detektoren um das Gehirn empfangen diese elektromagnetische Abstrahlung.

Durch gezielte Änderungen des Magnetfeldes kann letztendlich ein Reflexionsspektrum des Areals berechnet und daraus eine Karte der Gehirnaktivität erstellt werden. Generell bezeichnet fMRT ein bildgebendes Verfahren, um physiologische Funktionen im Inneren des Körpers mit den Methoden der Magnetresonanztomographie darzustellen.

Biochemie und Biophysik

Bei diesen Messungen ist die lokale Oxygenierung des Blutes der entscheidende, die Signalintensität beeinflussende Parameter. Dieses als BOLD-Effekt (Blood Oxygen Level Dependent) bekannte Phänomen wurde 1990 beschrieben. Dabei macht man sich die unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von oxygeniertem und desoxygeniertem Blut zu nutze. Verantwortlich dafür ist das an Hämoglobin gebundene Eisen. Dieses wird für den Sauerstofftransport oxygeniert und es entsteht Oxyhämoglobin, ein Molekül, in dem die magnetische Eigenschaft des Eisens weitgehend maskiert ist. Es ist deshalb diamag-netisch. Im Gegensatz dazu steht das Desoxyhämoglobin, dessen Eisenatome ihre volle magnetische Eigenschaft besitzen und somit paramagnetisch sind. Das paramagnetische Desoxyhämoglobin verursacht in seinem unmittelbaren Umfeld Magnetfeld-Inhomogenitäten und induziert in der Umgebung der Gefäße einen lokalen Magnetfeldgradienten.

Bei der Stimulation von Kortex-Arealen kommt es zu einer Steigerung der kortikalen Metabolismusrate (CMRO2), und das aktivierte Areal reagiert mit einem erhöhten regionalen zerebralen Blutfluss (rCBF). Dabei wird mehr Sauerstoff antransportiert, als die neuronale Aktivität verbrauchen kann. Das Verhältnis von Oxyhämoglobin zu Desoxyhämoglobin verschiebt sich zu Gunsten des Oxyhämoglobins. Nimmt der Anteil des paramagnetischen desoxygenierten Blutes ab, verringern sich auch die in der Umgebung auftretenden Magnetfeld-Inhomogenitäten. Dadurch dephasieren die Protonenspins in der angeregten Schicht langsamer, was zu einem Signalanstieg im Gradientenbild in der aktiven Hirnregion führt, der je nach Feldstärke bis zu 15% betragen kann.

Die BOLD-Antwort auf einen Stimulus weist einen charakteristischen zeitlichen Verlauf auf. Der BOLD-Effekt basiert, wie erwähnt, auf dem O2-Gehalt des Blutes - einem indirekten Indikator für den CMRO2 und somit für die kortikale Aktivität. Da die Aktivierung von Hirnarealen mit einer Depolarisierung des Membranpotenzials der Neuronen einhergeht, dessen Erhaltung Energie und Sauerstoff benötigt, nimmt in diesen Regionen der Blutfluss zu. Während der Metabolismus sofort einsetzt, hatt die Sauerstoffversorgung eine Latenzzeit von 1 s bis 2 s. Die eigentliche BOLD-Antwort erreicht ihren Maximalwert erst mit einer Verzögerung von 4 s bis 6 s, danach folgt ein bis zu 30 s dauernder Undershoot.

Praktischer Einsatz

Eine fMRT-Untersuchung läuft in der Regel in drei Phasen ab. Als erstes erfolgt der »Prescan«, ein kurzer, gering auflösender Scan. Hiermit kann die korrekte Lagerung des Patienten geprüft werden. Darauf folgt ein anatomischer MRT-Scan. Dieser räumlich hoch auflösende Scan erlaubt es, die Anatomie des zu untersuchenden Bereichs via Bildfusion detailgetreu darstellen zu können. Beim eigentlichen fMRT-Scan handelt es sich um einen schnellen Scan, der durch Anwendung des BOLD-Kontrasts Durchblutungsunterschiede im untersuchten Gewebe darstellt.

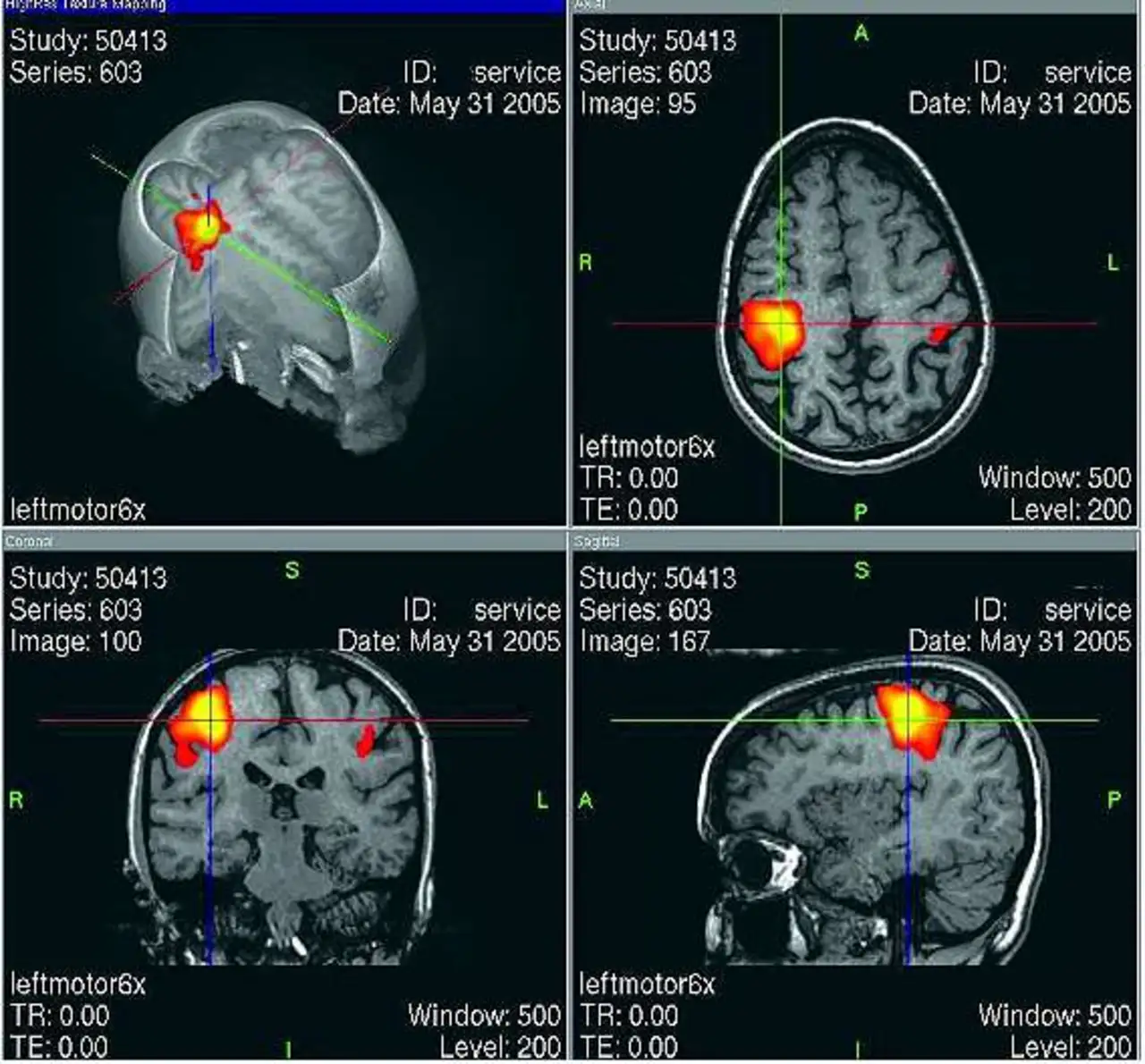

Bei einer Untersuchung des Gehirns zu Versuchszwecken kann dem Probanden im dritten Teilscan zum Beispiel ein wiederholter Reiz präsentiert werden. Häufig wird der Reiz mit einer Aufgabe für den Probanden verknüpft, etwa der Aufforderung, bei jedem gezeigten Objekt X eine Taste zu drücken (Bild 1).

Den meisten Versuchen gemein ist die häufige Wiederholung der Aufgabe. So kann dann durch statistische Verfahren ein Vergleich aufgezeichneter Daten aus der Reizphase mit denen aus der Ruhephase stattfinden. Der hieraus berechnete Unterschied wird dann in Falschfarben auf den zuvor durchgeführten anatomischen MR-Scan projiziert.

Vor allem die Neurologie und Neuropsychologie profitieren heute von den Möglichkeiten der fMRT. So konnten zum Beispiel durch Vergleichsstudien mit fMRT zwischen Menschen, die an psychischen Störungen wie Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen leiden, und gesunden Kontrollpersonen deutliche und zum Teil chronifizierte Unterschiede im Hirnstoffwechsel nachgewiesen werden.

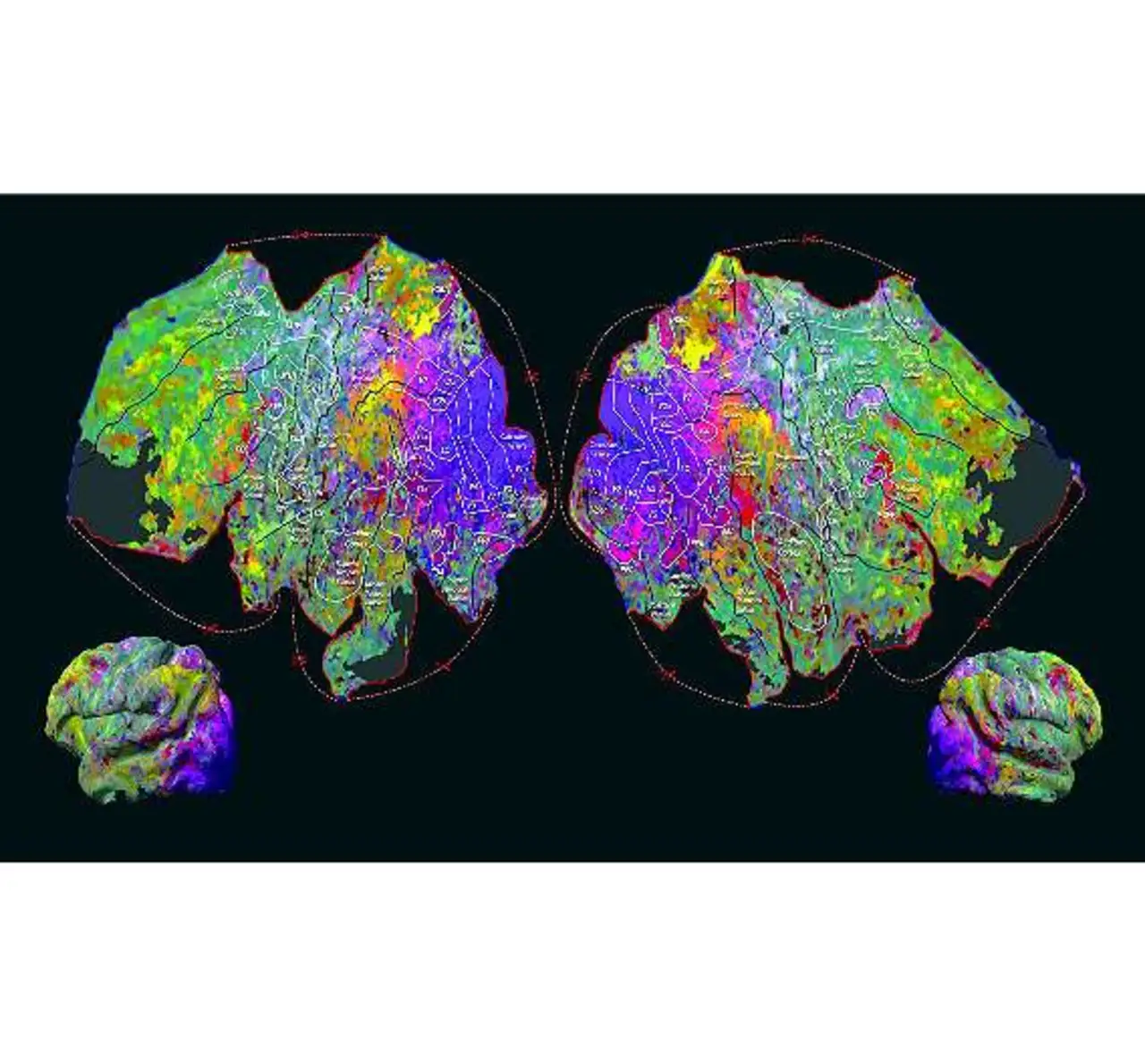

Inzwischen sind auch Werbespezialisten zum Kernspintomographen gekommen. Mittels funktioneller Magnetresonanztomographie ist es in Maßen möglich, die neuronalen Wirkungsmechanismen bestimmter audiovisueller Reize zu analysieren (Bild 2). Dabei geht es um die Schlüsselreize, die im menschlichen Gehirn bei TV-Spots oder Inserat-Sujets markenrelevante Reaktionen auslösen.

Auf diese Weise lässt sich beispielsweise auch der unbewusste und entscheidende Prozess der Kaufentscheidung transparent machen. Die emotionalen Prozesse der Informationsverarbeitung im limbischen System scheinen zahlreichen Studien zufolge die Vorherrschaft bei Entscheidungen zu haben.

Die neuronale Aktivierung bestimmter Gehirnareale ermöglicht mittels fMRT Rückschlüsse zum Beispiel auf die Verarbeitung von Marken oder die Wirkung bestimmter Bildbotschaften.

Besonders interessant für die Vertreter der »Neuromarketing« genannten Disziplin ist dabei die Fragestellung, ob zum Beispiel ein Werbespot im Stande ist, das menschliche Belohnungssystem zu aktivieren. Diese bedeutenden Areale nennen Gehirnforscher »Ventrales Striatum«.

Die meisten Werbespots transportieren heute immer weniger Produktinformationen, sie zeigen meist Geschichten von Menschen oder Tieren. Geschichten lösen in Gehirnarealen, die für semantische Inhalte zuständig sind, erhöhte Aktivitäten aus. Mit den Ergebnissen des »Gehirnscanners« lassen sich nun konkrete, neuronal begründete Empfehlungen für die Produktion von TV-Spots oder die Gestaltung von Anzeigen oder Prospekten geben. Auch preispsychologische Aspekte können in die Untersuchungsreihen integriert werden.

Es lassen sich auch Storyboards vor der eigentlichen Spotproduktion mit auditiver Begleitung testen. Im Anschluss an die Untersuchungen mittels funktioneller Magnetresonanztomographie werden die Probanden zu den gesehenen Werbespots oder Bildbotschaften persönlich befragt. Hier werden bewusste Inhalte erfasst, um festzustellen, inwieweit diese mit den unbewussten Reaktionen kongruent sind. Aus diesen Ergebnissen wird ersichtlich, welche Unterschiede in individuellen Gehirnregionen erkennbare neuronale Differenzen aufweisen.