Energieversorgung per Halbleiterbatterie

Drucksensor im Auge

Kleine medizinische Sensoren und chirurgische Instrumente werden zunehmend »intelligent« und müssen daher mit Energie versorgt werden - oft durch Miniatur-Akkus. Diese müssen einen sicheren Betrieb gewährleisten und dürfen die Gesundheit des Patienten keinesfalls gefährden. In jüngerer Zeit sind Halbleiterbatterien auf den Markt gekommen, die ausschließlich in Standard-Halbleiterprozessen und -Gehäusen gefertigt werden. Anwendung finden solche Batterien zum Beispiel in einem intraokularen Augeninnendrucksensor.

Um den Anforderungen neuer medizinischer Sensoren und »intelligenter« Instrumente zu genügen, müssen Energiespeicher mehrere Voraussetzungen erfüllen:

- Es müssen innovative Batteriegehäuse- und Anschlussoptionen verfügbar sein.

- Implantierte Batterien dürfen nicht zytotoxisch (zellschädigend) sein.

- Batterien dürfen durch Hitzesterilisation nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

- Es kommen verschiedene Ladeverfahren in Betracht, darunter auch Energy-Harvesting.

- Größe: moderne medizinische Sensoren sind oft nur noch millimetergroß.

Hinsichtlich Handhabung und Chip-Einbaumechanismen unterscheiden sich Halbleiterbatterien nicht von gewöhnlichen integrierten Schaltungen (ICs), wie sie in elektronischen Geräten aller Art zum Einsatz kommen. Dadurch eignen sich solche Batterien besonders gut dazu, zusammen mit anderen Halbleiterchips in ein gemeinsames Gehäuse eingebaut und zu einem hochentwickelten System-in-Package (SIP) kombiniert zu werden.

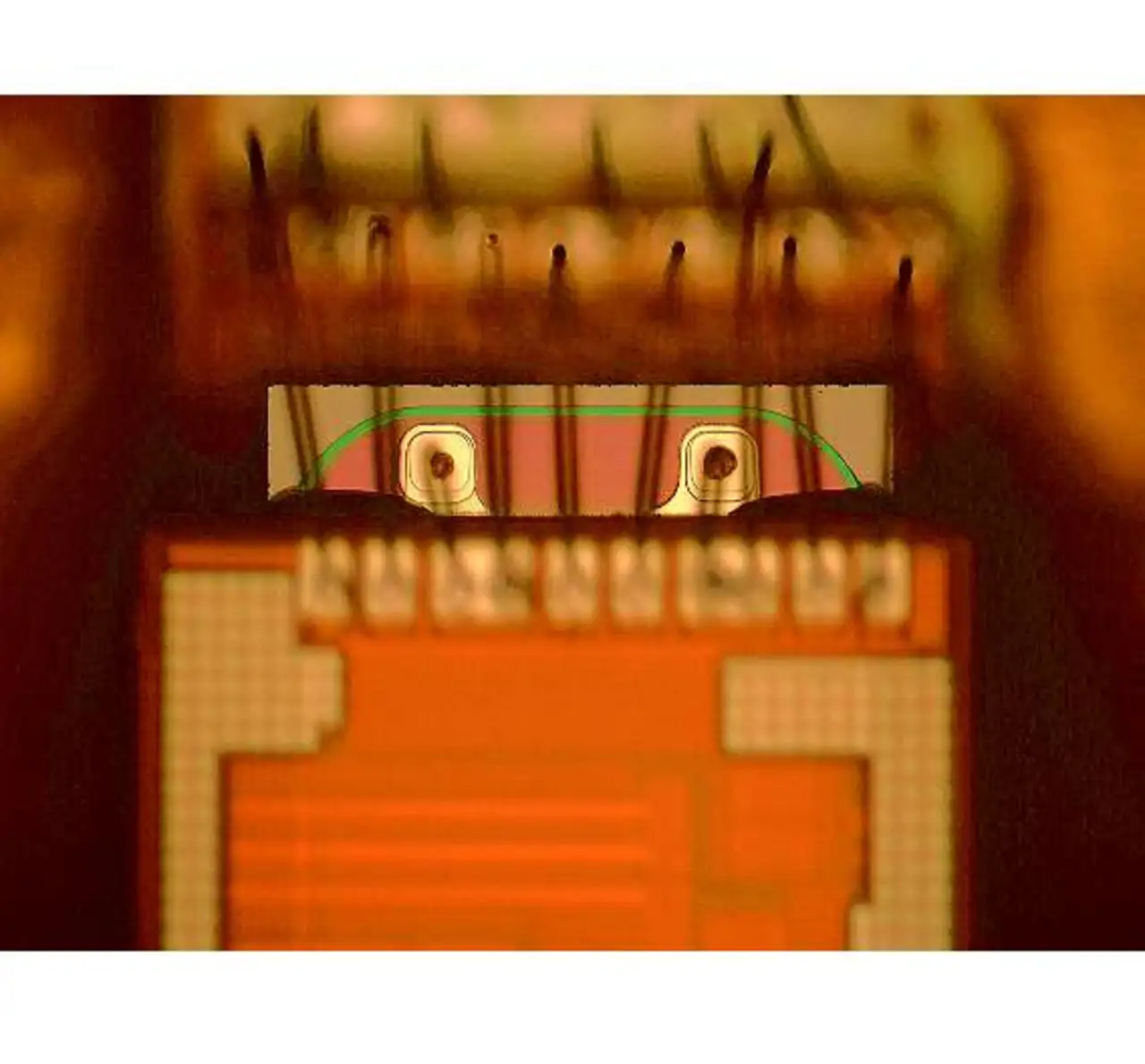

Bild 1 zeigt ein Beispiel für den Einsatz einer Halbleiterbatterie in einem IC-Stapel (Stack); die Batterie ist über Bonddrähte mit den anderen Chips verbunden.

Die wiederaufladbare Halbleiterbatterie bildet die zweite Ebene; man erkennt die mit den Vout - und GND-Pads verbundenen Bonddrähte. Dieser Chip-Stapel findet in dem weiter unten beschriebene Augen-innendrucksensor Anwendung. Halbleiterbatterien sind auch als SMT-Bauteile im Standard-DFN-Kunststoffgehäuse verfügbar. Die SMT-Versionen werden auf Blister-Gurtrollen geliefert und lassen sich automatisch bestücken und Reflow-Löten.

Bei medizinischen Produkten steht die Sicherheit an oberster Stelle. Die Integration herkömmlicher Batterien in solche Produkte stellte in der Vergangenheit ein Problem dar. Es gibt viele medizinische Anwendungen, in denen Halbleiterbatterien entweder »in vitro« (im Reagenzglas) oder »in vivo« (am lebenden Objekt) eingesetzt werden. Kürzlich hat Cymbet eine seiner wiederaufladbare Halbleiterbatterien erfolgreich auf biologische Sicherheit sowohl in vitro als auch in vivo getestet; die Biokompatibilität dieser Produkte ist somit nachgewiesen. Im Rahmen dieser Tests wurden ungehäuste Batterien (Bare Dies) zerkleinert, in eine Kochsalzlösung eingebracht und unter verschiedenen Bedingungen getestet.

Biokompatibilität nachgewiesen

- Die Biokompatibilität der Halbleiterbatterien wurde nach folgenden In-vitro-Testverfahren auf Zytotoxizität geprüft:

- Medium Eluate Method (MEM): 1x CMEM Zellkulturmedium-Extrakt;

- Agardiffusionstest: feste Probe.

Sowohl beim MEM-Test als auch beim Agardiffusionstest erwies sich ein gammasterilisierter »EnerChip« von Cymbet vom Typ »CBC005-BDC 5μA-hr« als nicht zytotoxisch (0% Zell-Lyse). Das Ausbleiben unerwünschter biologischer Reaktionen bei diesen hochempfindlichen In-vitro-Zellkulturanalysen ist ein Indiz (wenn auch keine Garantie) dafür, dass auch In-vitro- und In-vivo-Analysen anderer Aspekte der Biokompatibilität, wie sie die EN ISO 10993-1:2009 Biological Evaluation of Medical Devices - Part 1: Evaluation and Testing within a Risk Management Process oder das U.S. Food and Drug Administration (FDA) Blue Book Memorandum No. G95-1 (1995) beschreiben, die biologische Sicherheit der Halbleiterbatterie bestätigen würden. Dies ist ein weiterer guter Grund für die Durchführung dieser spezifischen und hochempfindlichen Tests.

Eine der rigorosesten Methoden zum Nachweis der biologischen Sicherheit von Halbleiterbatterien besteht darin, zerkleinerte ungehäuste Chips in einen In-vivo-Testaufbau einzubringen. Das Zerkleinern der Batterie simuliert den Worst-Case, nämlich die vollständige Zerstörung eines EnerChip-gespeisten, implantierten medizinischen Produkts. In dieser traumatischen Situation würden die Bestandteile der EnerChip-Batterie direkt in den lebenden Organismus gelangen. Bei den Tests wurden keinerlei histologische Schäden am Testgewebe festgestellt.

Die Batterien sind auch mit zahlreichen weiteren Standards und Richtlinien für Batterien konform, zum Beispiel RoHS, China RoHS, REACH, CE-Zeichen, UL-Underwriters Laboratory, JEDEC IC Packaging Standards, IEC, NEMA/ANSI, UN Air Safety Regulations, WEEE Directive, Battery Directive, MSDS und OSHA Information, End-of-Life Disposal Instructions und Biokompatibilitätsstandards.

Übersteht hohe Temperaturen

Geräte mit eingebauten Batterien dürfen normalerweise nicht den hohen Prozesstemperaturen ausgesetzt werden, wie sie in den zur Sterilisierung von medizinischen Geräten und Lebensmitteln verwendeten Autoklaven herrschen. Sterilisierungsapparate wie der in Bild 2 gezeigte arbeiten oft mit Temperaturen bis zu +137 °C; für herkömmliche Batterien, die flüchtige Lösungsmittel und weitere Zusätze enthalten, kann dies das Aus bedeuten. Doch es gibt nun einmal viele »intelligente« medizinische Geräte und Instrumente, die trotz eingebauter Batterie sterilisiert werden müssen. Typische Beispiele sind chirurgische Werkzeuge mit eingebettetem Funk-etikett, implantierbare Sensoren sowie medizinische Produkte mit eingebauten Temperatursensoren zur Kontrolle der Sterilisierungstemperatur.

Zudem müssen solche Sensoren und Funketiketten oft gegenüber der Umwelt hermetisch abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Produkt oder Ausgasungen aus dem Produkt in die Umgebung (beispielsweise einen Autoklaven oder, im Falle eines implantierbaren Sensors, den menschlichen Körper) zu verhindern. In solchen Anwendungen ist es sehr vorteilhaft, eine hermetisch dichte Batterie wie zum Beispiel eine Halbleiterbatterie einzusetzen.

Platzbeschränkte medizinische Produkte benötigen eine Energiequelle mit möglichst kleinem Volumen, die ohne externe Komponenten (Halter oder Sockel) auskommt, damit eine zuverlässige Verbindung gewährleistet ist, die nicht brechen, abreißen oder unter rauen medizinischen Umgebungs

bedingungen korrodieren kann. Außer Halbleiterbatterien gibt es wohl keine anderen Energiequellen, die diese Anforderungen erfüllen. Halbleiter-batterien können als ungehäuste Chips mit Lotkugeln (Solder Bumps) oder Bonddraht-Anschlüssen eingesetzt werden oder in Form flacher SMT-Bauteile mit oder ohne integriertem Batterie-Management. Sie lassen sich recht einfach wiederaufladen, beispielsweise drahtlos durch induktive Kopplung. Ein weiterer wichtiger Aspekt: Halbleiterbatterien vertragen die hohen Temperaturen, wie sie in Autoklaven und ähnlichen Geräten herrschen.

Anwendungsbeispiel

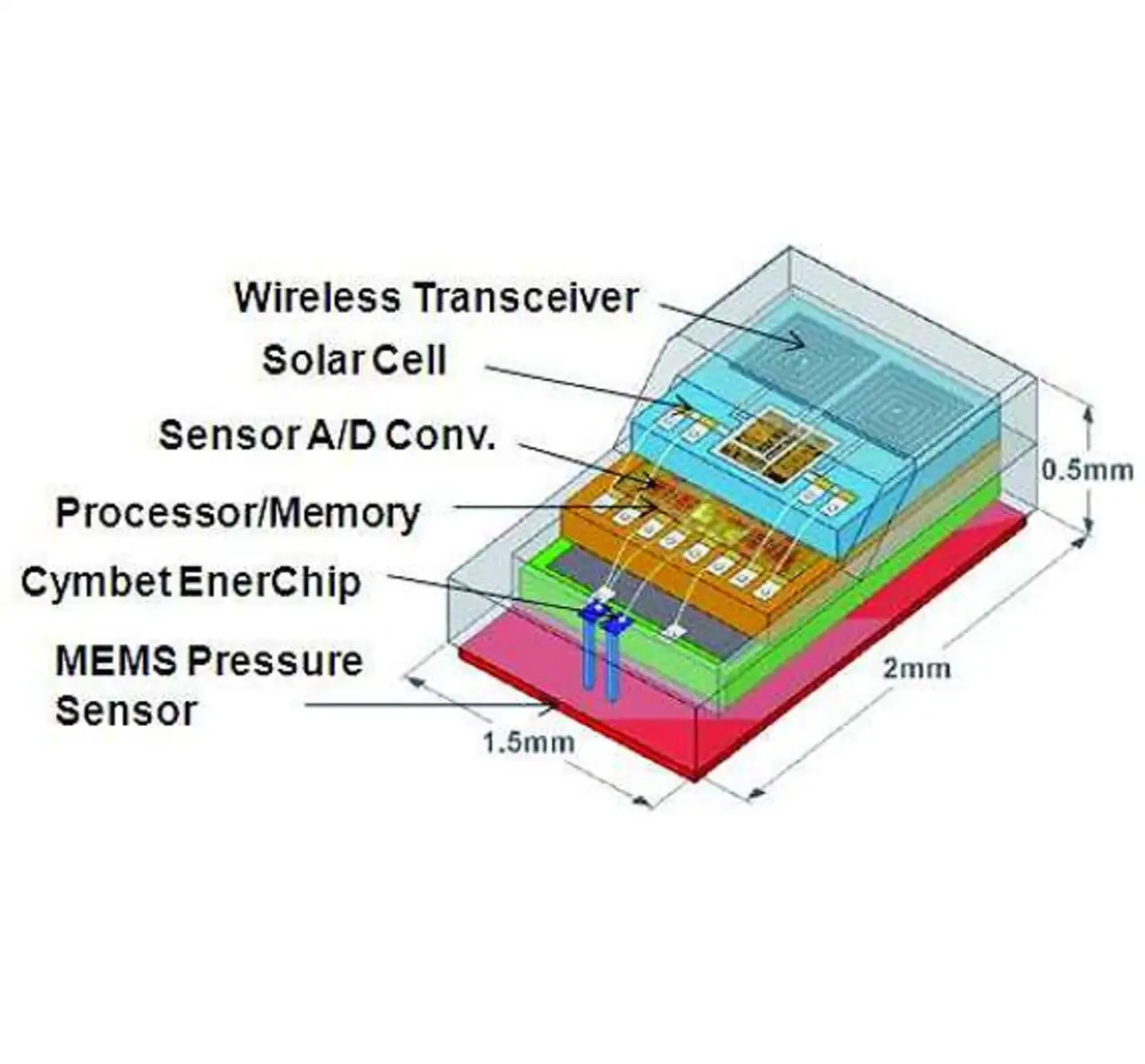

Das Anlaufbild zeigt einen millimetergroßen Augeninnendrucksensor zur Überwachung von Glaukom-Patienten (Grüner Star) der Universität von Michigan, der ins Auge implantiert wird. Es wurden mehrere neuartige Konzepte miteinander kombiniert, um einen winzigen, »intelligenten« Sensor zu realisieren, der während seiner gesamten Lebensdauer keine externe Energiezufuhr benötigt, sondern sich selbst durch Energy-Harvesting versorgt.

Energy-Harvesting-Techniken kommen nicht nur in der Solar- und Windenergie zum Einsatz, sondern auch in extrem kleinem Maßstab. Der Augeninnendrucksensor ist ein Beispiel hierfür: Licht wird in Elektrizität umgewandelt und in der wiederaufladbaren Halbleiterbatterie gespeichert, die dann das Sensorsystem speist. Dafür sind keine herkömmlichen Batterien nötig, die gelegentlich gewartet oder ersetzt werden müssen, und der Sensor lässt sich an beliebiger Stelle platzieren.

Bild 3 zeigt den inneren Aufbau des Augeninnendrucksensors. Er besteht aus vier übereinander gestapelten Ebenen in einem biokompatiblen Glasgehäuse. Die unterste Ebene bildet der MEMS-Drucksensor und die zweite Ebene die wiederaufladbare »EnerChip«-Halbleiterbatterie von Cymbet mit einer Kapazität von 1 µAh. Als dritte Ebene sitzen ein Prozessor mit Speicher, das Power-Management und ein A/D-Wandler für die Sensordaten über dem EnerChip. Die oberste Ebene umfasst die Solarzelle und den Wireless-Transceiver. Die Ebenen sind über Bonddrähte miteinander verbunden.

Über den Autor:

Steve Grady ist Vice President Marketing bei Cymbet.