Strategien gegen Mehrwegeschwund

Simultan Empfangen mit UHF-Dreiband-Receiver-IC

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mehrere Antennen am Empfänger: Antennendiversität

Werden an den Funkmodulen statt nur einer Antenne zwei Antennen mit definiertem Abstand genutzt, so kann die Fadingproblematik teilweise entschärft werden. Jeder Empfänger sollte dann einen Antennenumschalter verwenden, um zwischen den beiden Empfangsantennen umzuschalten. Dies wirkt ähnlich wie eine Positionsänderung des Empfängermoduls.

Wird das Funktelegramm zweimal gesendet, hat der Funkempfänger Gelegenheit, das Telegramm mal mit der einen, mal mit der anderen Antenne zu empfangen. Mit einer CRC-Prüfsumme lässt sich dann leicht feststellen, welches der Datenpakete fehlerfrei empfangen wurde. Der Empfänger wählt demnach aus den beiden empfangenen Funksignalen einfach aus.

Grundsätzlich wird diese Methode als Antenna Selection Combining bezeichnet. Die Antennenalternierung kann prinzipiell auch am Funksender ausgeführt werden und trotzdem können dann viele Funkempfänger vom Antennendiversität profitieren.

Funkempfang auf mehreren Frequenzen: Frequenzdiversität

Wird bei der Funkübertragung die Sendefrequenz verändert, so verschiebt sich u.a. die Phasenlage. Die Laufzeitunterschiede bleiben in der Länge unverändert, jedoch ändern sich die Phasenbeziehungen. Beispielsweise ist für 2,483 GHz der Laufzeitunterschied für eine 180-°-Phasenlage 60 mm, hingegen für 2,401 GHz bereits 62 mm. Die Feldstärkeminima können vor einer reflektierenden Wand ihre Lage dann um 2 mm verändern.

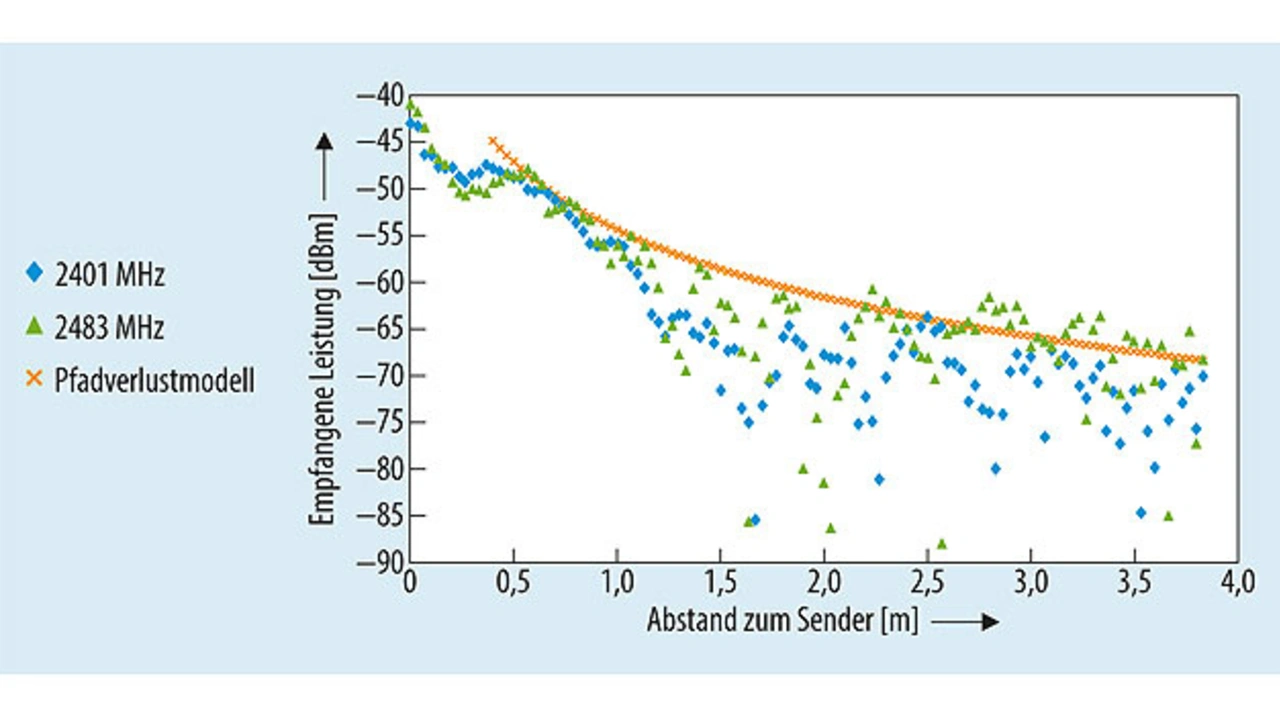

In realen Umgebungen sind meist mehrere Wände sowie Boden und Decke relevant. Daher wurden am Fraunhofer IIS mehrere Messreihen vorgenommen, um die Ausprägung der Feldstärkeminima für verschiedene Frequenzen für eine konkrete Funkausbreitung zu identifizieren. Dabei wird ein ortsfester HF-Signalgenerator mit Antennen-Monopol als Quasi-Rundstrahler im Eingangsbereich platziert. Ein beweglicher Messempfänger mit einer Antenne desselben Typs wird entlang eines definierten linearen Weges geschoben. Dabei werden auf 2,401 GHz und 2,483 GHz die Empfangspegel aufgezeichnet (Bild 2). Eine Fragestellung dabei ist, wie die relative Lage der Feldstärkeminima bei den beiden Frequenzen ist. Zunächst fällt auf, dass lokale Feldstärkeminima erst ab 1,2 m deutlich ausgeprägt sind und für eine zusätzliche Pegelabsenkung um bis zu 27 dB sorgen können. Das entspricht einer Reichweitenminderung um den Faktor 20.

Eine positive Tatsache ist die örtliche Verschiedenheit der Feldstärkeminima für die beiden Frequenzen innerhalb des 2,4-GHz-Bands. Benachbarte Minima liegen bis 0,4 m auseinander. Dies kann für eine robuste Funkübertragung genutzt werden. Dazu muss der Funksender Datenpakete mal auf der einen Frequenz (2,401 GHz) und mal auf der anderen Frequenz (2,483 GHz) senden, das einfachste Frequenzsprungverfahren (Frequency Hopping).

Je nach Ausführung des Funkempfängers kann das sequenziell erfolgen, dann kann der Funkempfänger durch Kanalumschaltung wiederverwendet werden. Aber auch eine Aussendung auf beiden Frequenzen gleichzeitig ist möglich, wenn die Empfangsseite beide Kanäle gleichzeitig verarbeiten kann. Durch den Einsatz von Prüfsummen für jedes Datenpaket kann leicht festgestellt werden, welches der empfangenen Datenpakete fehlerfrei angekommen ist.

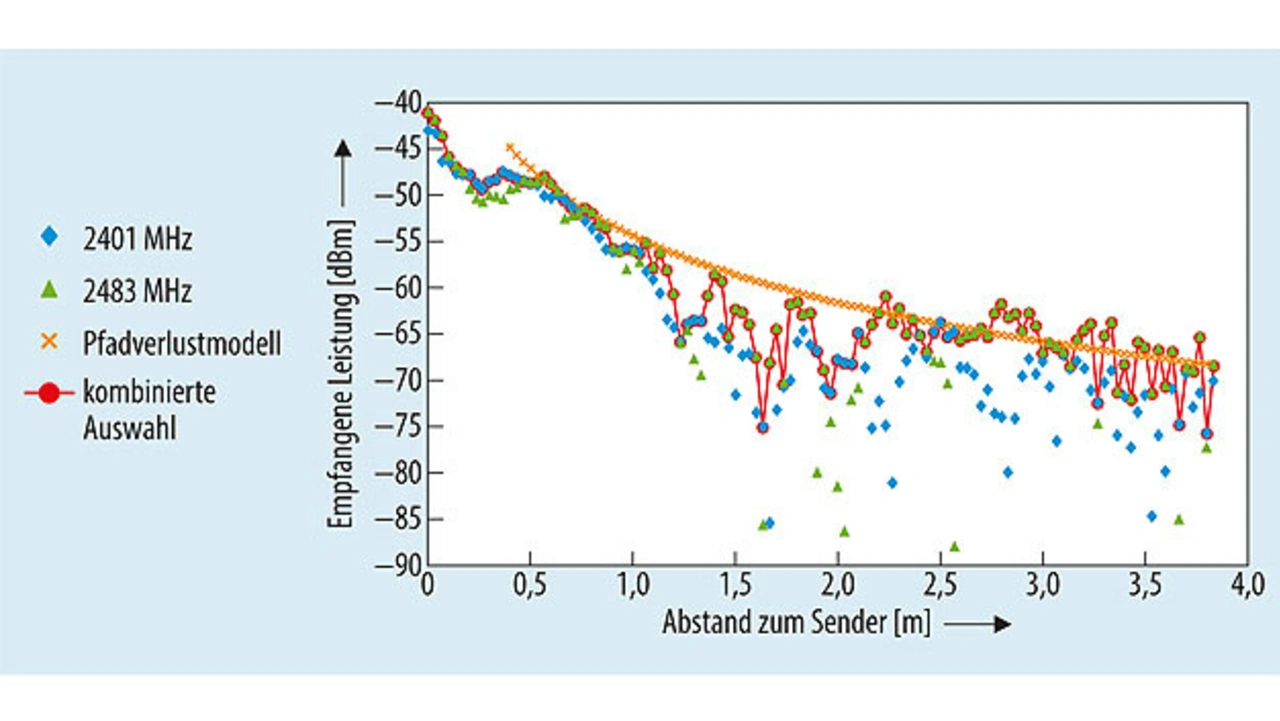

Auch eine Bewertung nach der Höhe des Empfangspegels ist denkbar. Dann sollte jeweils der höhere der beiden Empfangssignalpegel maßgebend für die Datendecodierung und –weiterverarbeitung sein.

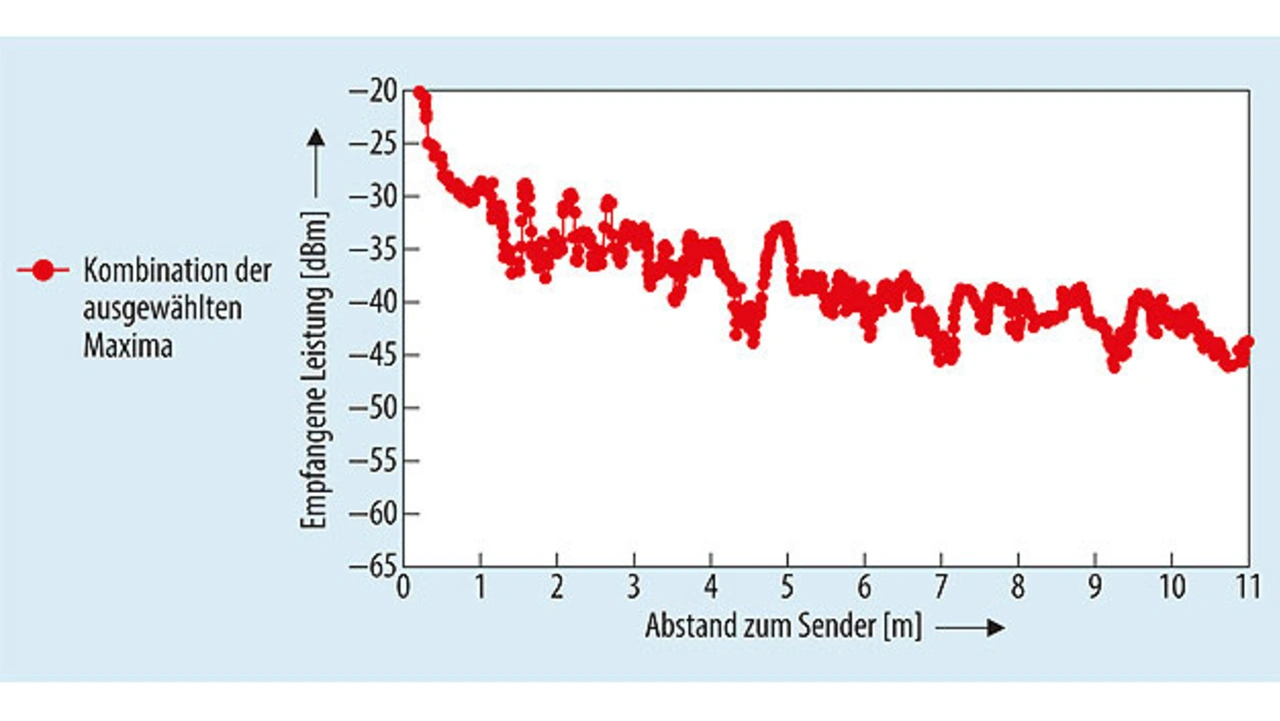

Somit wird der jeweils niedrigere Empfangspegel – eben auch ein Feldstärkeminimum – quasi verworfen und der höhere Empfangspegel bestimmt den Datenempfang. Konsequent durchgeführt, ergibt sich ein effektiver Empfangspegelverlauf (rote Kurve) in Bild 3 aus der Verbindung aller lokalen Maxima. Nun ergibt sich eine restliche Pegelschwankung von nur noch 15 dB, in diesem Beispiel meist nur etwa 10 dB.

Insgesamt ist die Verbesserung ca. 12 dB. Im Vergleich der Diagramme (Bild 2 und 3), genügt für den Funkempfänger mit Maximum-Selection-Combining-Verfahren (MSC) bereits eine Empfindlichkeit von –77 dBm statt –89 dBm. Das erleichtert die Auswahl in puncto Preis, Größe und Aufwand.

Im GSM-Mobilfunk werden ähnliche Methoden verwendet, dort sind die Frequenzsprünge maximal 22 MHz und werden alle 4,615 ms ausgeführt. In den USA wird beispielsweise auch das Frequenzband 902–928 MHz verwendet, welches größere Frequenzsprünge ermöglicht.

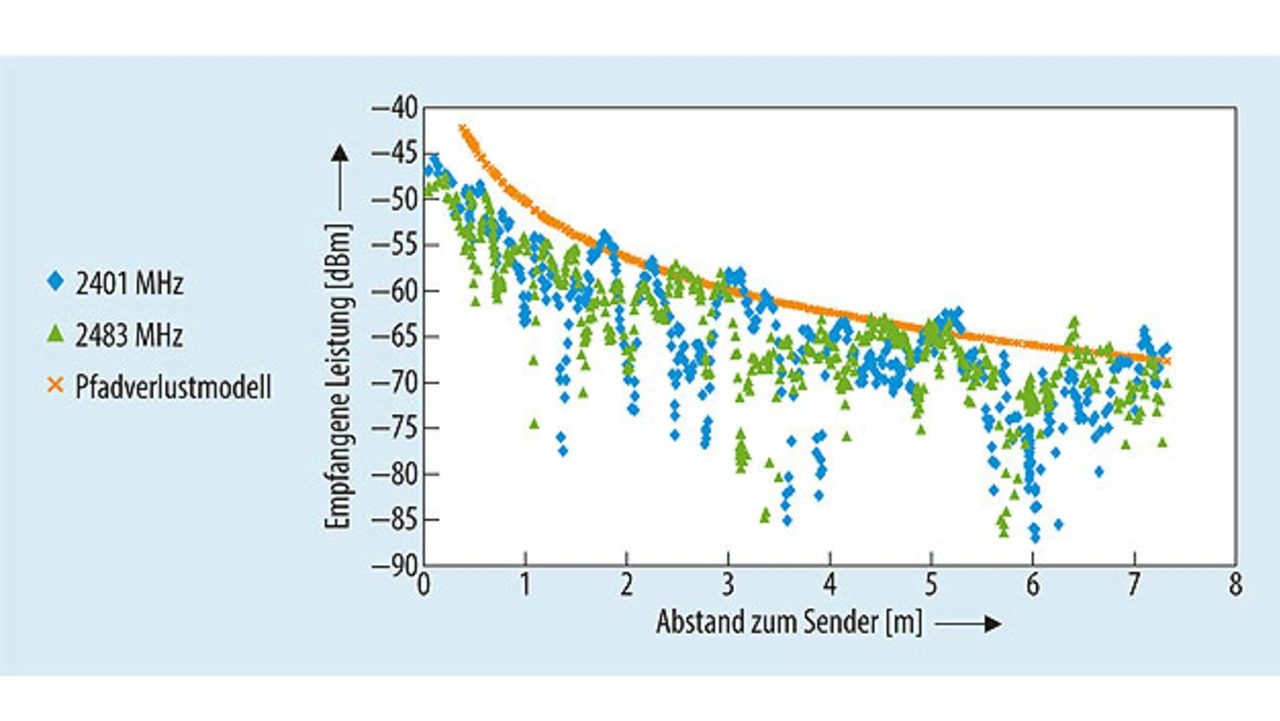

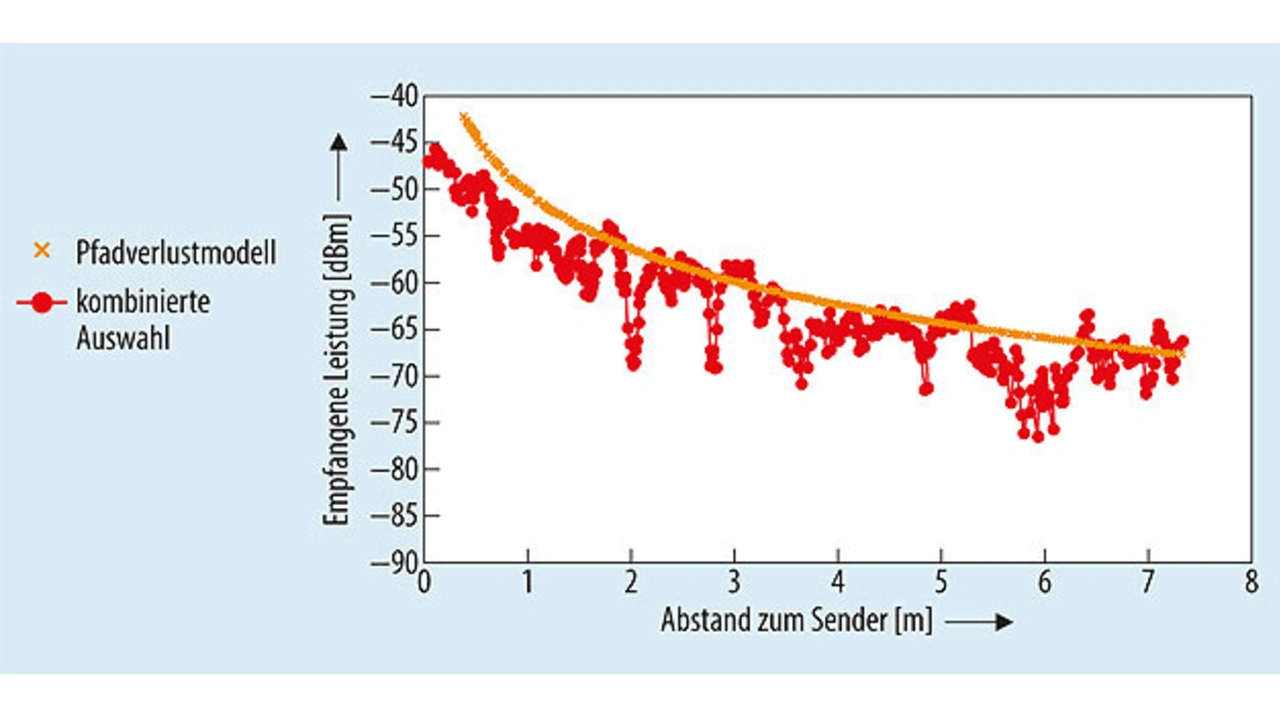

Wird der Versuchsaufbau zur 2,4-GHz-Übertragung nun in einem langen Gebäudeflur statt im weitläufigen Eingangsbereich wiederholt, sind die Feldstärkeminima ebenfalls deutlich ausgeprägt (Bild 4). Mit dem Maximum-Selection-Combining bleibt eine Pegelschwankung von nur noch 11 dB (Bild 5). Eine Verbesserung um 16 dB ist erzielbar.

Zweiband-Frequenzdiversität bei 433 MHz und 868 MHz

Für die beiden Sub-1-GHz-Bänder wurden ebenfalls Messreihen durchgeführt. Die gemessenen Pegelschwankungen betragen bis zu 33 dB. Wird Maximum-Selection-Combining angewendet, indem von 433 MHz nach 868 MHz oder umgekehrt gewechselt wird, reduziert sich die effektive Pegelschwankung auf nur noch 7 dB. Das bedeutet eine Verbesserung um 26 dB.

Für die Empfängerauswahl heißt dies, dass eine niedrigere Empfindlichkeit genügt, z.B. reichen nun –70 dBm, wo bisher mit –96 dBm gerechnet werden musste. Dies hat entscheidenden Einfluss auf die Ausführungsart des Empfängers und besonders auf dessen Stromaufnahme.

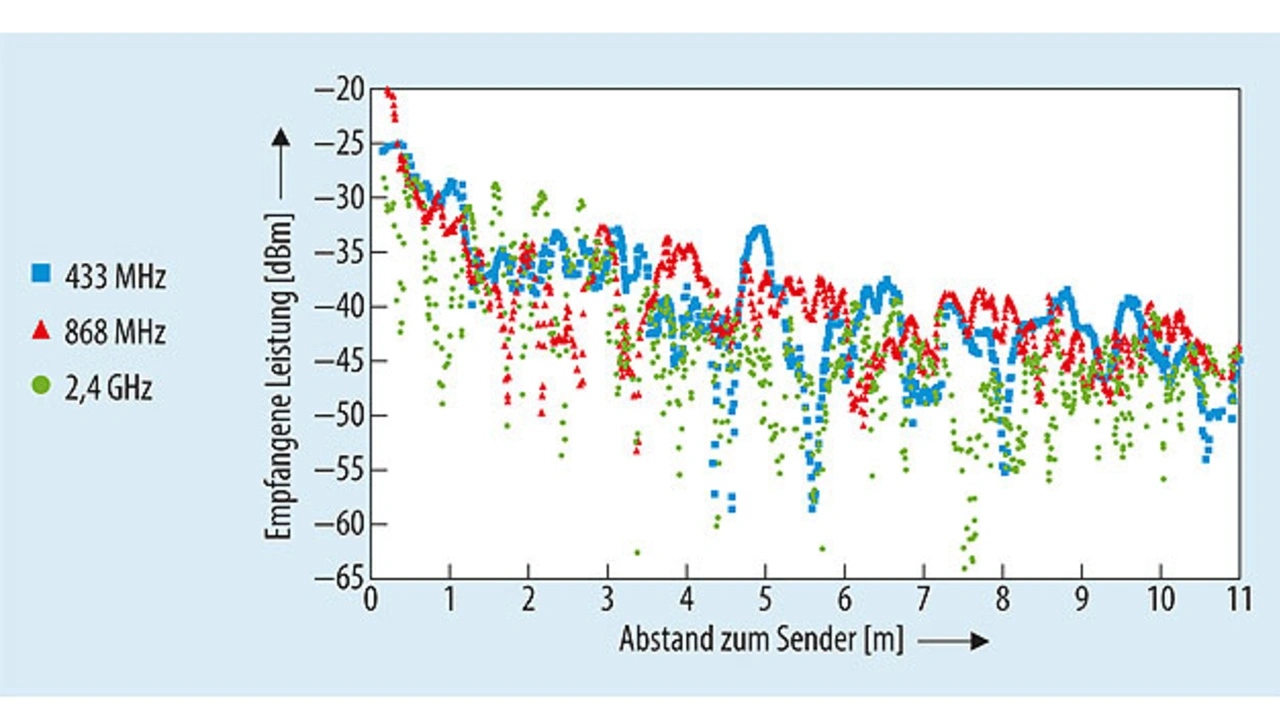

Nutzung von drei lizenzfreien Frequenzbändern

Der Testaufbau im langen Gebäudeflur mit dem 433-MHz-, dem 868-MHz- und dem 2,4-GHz-Band ergibt eine Empfangspegelschwankung von max. 35 dB (Bild 6). Mit dem Einsatz des Maximum-Selection-Combining für drei Bänder, ergibt sich als verbleibende Pegelschwankung nur noch 8 dB (Bild 7), was einer Verbesserung von 27 dB entspricht.

Ein Reichweitenvergleich beschreibt den Sachverhalt noch deutlicher. Wird kein MSC-Diversity benutzt, kann die Reichweite mitunter auf ein Fünfzigstel zurückgehen, z.B. in einem Feldstärkeminimum. Mit MSC-Diversity schwankt die Reichweite dagegen nur noch um einen Faktor 2,5.

- Simultan Empfangen mit UHF-Dreiband-Receiver-IC

- Mehrere Antennen am Empfänger: Antennendiversität

- Verbesserte RSSI-basierte Ortsschätzung