Die Zukunft der Funkkommunikation

5G NR – die Luftschnittstelle konkretisiert sich

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Noch mehr Arbeit für "5G NextGen Core Network"

Bislang üblich war, dass die Mobilkommunikation sich hauptsächlich auf den Downlink ausrichtet – 5G NR soll sich je nach Einsatzgebiet auch für den Uplink optimieren: Dies erfolgt über periodisch gesendete Referenzsignale vom Gerät, um so Zellenwahl und -wechsel zu erleichtern. Auch entfällt im Unterschied zu LTE der Overhead der Auswertung des Referenzsignals vom Downlink im Mobilgerät. Zudem sollen weniger Statusinformationen des Netzwerks die Geräte belasten. Das verlängert nicht nur die Batterielaufzeiten, sondern beschleunigt auch den Zellenübergang – Geschwindigkeiten bis zu 500 km/h sollen so möglich sein.

5G NR soll mit redundanten Verbindungen Mission-Critial-Geräte unterstützen. Dabei können je nach Zuverlässigkeitsstufe mehrere 5G-Knoten zum Einsatz kommen, aber auch 4G LTE oder sogar Wi-Fi. Per Multi-hop kann 5G NR auch den Mesh-Ansatz nutzen, um Verbindungen zu Netzwerken aufzubauen, die eigentlich außerhalb der Sendereichweite liegen: Dazu muss nur ein Gerät eines Netzwerks in Reichweite sein und das Signal „verlängern“.

Die Fähigkeit von 5G NR zur Geräte-zu-Geräte-Kommunikation soll auch den Straßenverkehr sicherer machen. Fahrzeuge können sich so untereinander verständigen und warnen, aber auch Infrastrukturgeräte wie Windmesser auf Brücken empfangen oder vor Fußgängern (mit 5G-Geräten) warnen, die (noch) außerhalb der direkten Sichtverbindung sind. Bereits im Release 14 der 3GPP wurden diverse Anwendungsfälle für „C-V2X“ definiert – Automobile sollen in Zukunft einen erheblichen Anteil am gesamten Kommunikationsvolumen haben.

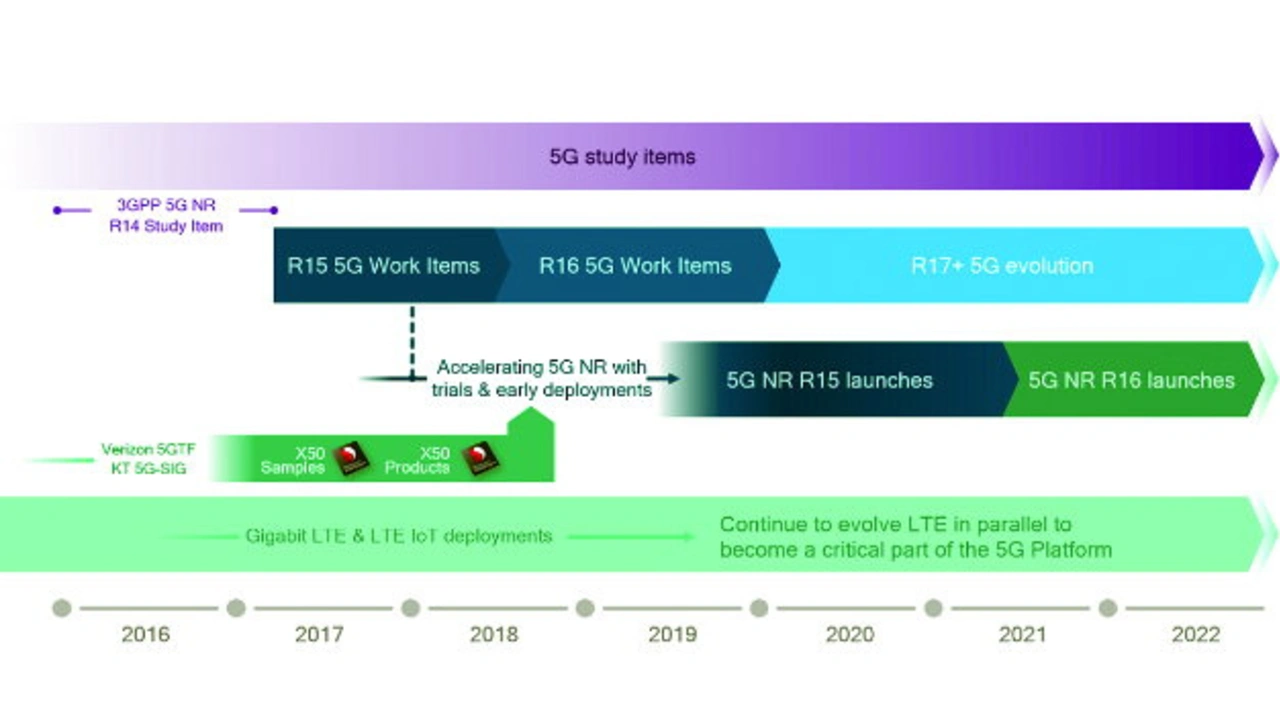

Für die Luftschnittstelle 5G NR ist noch viel zu spezifizieren. Noch mehr Arbeit wartet auf das dahinter liegende „5G NextGen Core Network“. Es muss nicht nur mit den Erweiterungen der Luftschnittstelle mithalten können, sondern auch weitere Dienste bieten, beispielsweise virtualisierte Netzwerke. Da in diesem Bereich mehr Unternehmen beteiligt sein wollen als bei der Luftschnittstelle und deren Umsetzung in Hardware, wird sich wohl die Spezifizierung und Realisierung länger hinziehen, als ursprünglich gedacht. Auch ist die Nutzung der neuen mm-Wellen-Frequenzbänder und die Mitbenutzung der bestehenden noch zu regeln – und das von Land zu Land.

Jobangebote+ passend zum Thema

Kommentar

Wachstumsmotor für 5G

Waren die Telekommunikationsgenerationen 1G bis 3G zum Telefonieren gedacht, schob sich bei 4G schon die Datenkommunikation mit den Smartphones in den Vordergrund – immerhin ging es noch um ein „Handy“ auf Steroiden. Aber was soll man in die Geräte noch alles hineinquetschen, um die Multi-Gigabit/s-Bandbreite von 5G auszureizen? Videos für UHD haben zwar Bedarf nach höheren Datenraten, aber wer will sich das schon auf einem Handy anschauen, vor allem in einer allmählich überalternden Gesellschaft, in der Altersweitsichtigkeit mehrheitsfähig wird?

Die Ausbreitungscharakteristik von mm-Wellen ist auch nicht ideal, um im Großstadtdschungel dem Hipster sein Device mit trendigem Content zu versorgen – mit Ausnahme von Updates natürlich, denn Software (inklusive Firmware) ist mittlerweile leider eine grüne Banane, die beim Kunden reift. Kein Wunder, dass es für die Luftschnittstelle 5G NR Überlegungen gibt, um per Broadcast Updates zu verbreiten. Aber zurück zu den mm-Wellen, die ihre ungestörteste Ausbreitung entlang von Verkehrswegen wie Autobahn und Bahntrassen haben: Da die Maximalgeschwindigkeit eines Geräts, das von einer Funkzelle in die andere wechselt, bei 5G etwa 500 km/h beträgt, haben eigentlich nur Bahnkunden die Chance, dieses 5G-Merkmal auszutesten. Dafür werden Autos, die im Stau stehen, künftig einen gewaltigen Datenbedarf haben, um den Unterhaltungsbedarf der Festsitzenden individuell zu versorgen und um Videokonferenz zu betreiben, die ersatzweise von Geschäftsreisenden initiiert werden, weil der Termin unhaltbar wurde. Hinzu kommt, dass die Kraftfahrzeuge immer intelligenter werden müssen, um die Unfallzahlen zu reduzieren. Die Europäische Kommission treibt diesen Trend ganz deutlich voran und stimuliert so die Kommunikation von Fahrzeug zu Fahrzeug – auch hier soll 5G seine Stärken ausspielen, ebenso mit Latenzzeiten unter 1 ms. Auch autonom fahrende Wagen werden sicherer, wenn sie mit anderen, vor allem bemannten Fahrzeugen kommunizieren können. Und natürlich spielt auch das Updaten eine wichtige Rolle, betrachtet man die Millionen Fahrzeugrückrufe pro Jahr, weil die Software angepasst werden muss. Ein Schelm, wer jetzt an ein heimliches Update zur Prüfstanderkennung denkt! Es spricht also viel dafür, dass Kraftfahrzeuge zum Wachstumsmotor für 5G werden – zumindest im Bereich der mm-Wellen.

- 5G NR – die Luftschnittstelle konkretisiert sich

- Für den Downlink ist die Situation entspannter......

- Noch mehr Arbeit für "5G NextGen Core Network"