Wer macht das Rennen: Standards oder proprietäre Systeme?

Der Wettstreit um drahtlose Sensor-Netzwerke

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Wettstreit um drahtlose Sensor-Netzwerke

Masche, Punkt-zu-Punkt, Stern oder Baum

Ein weitere Herausforderung liegt darin, die Knoten in einem zuverlässigen, skalierbaren Netzwerk miteinander zu verbinden. Die Hersteller von Funkmodulen und Protokollen bieten hierfür Entwicklungs- und Auswertungs-Kits an, mit denen sich Entwicklungsprojekte erheblich beschleunigen lassen.

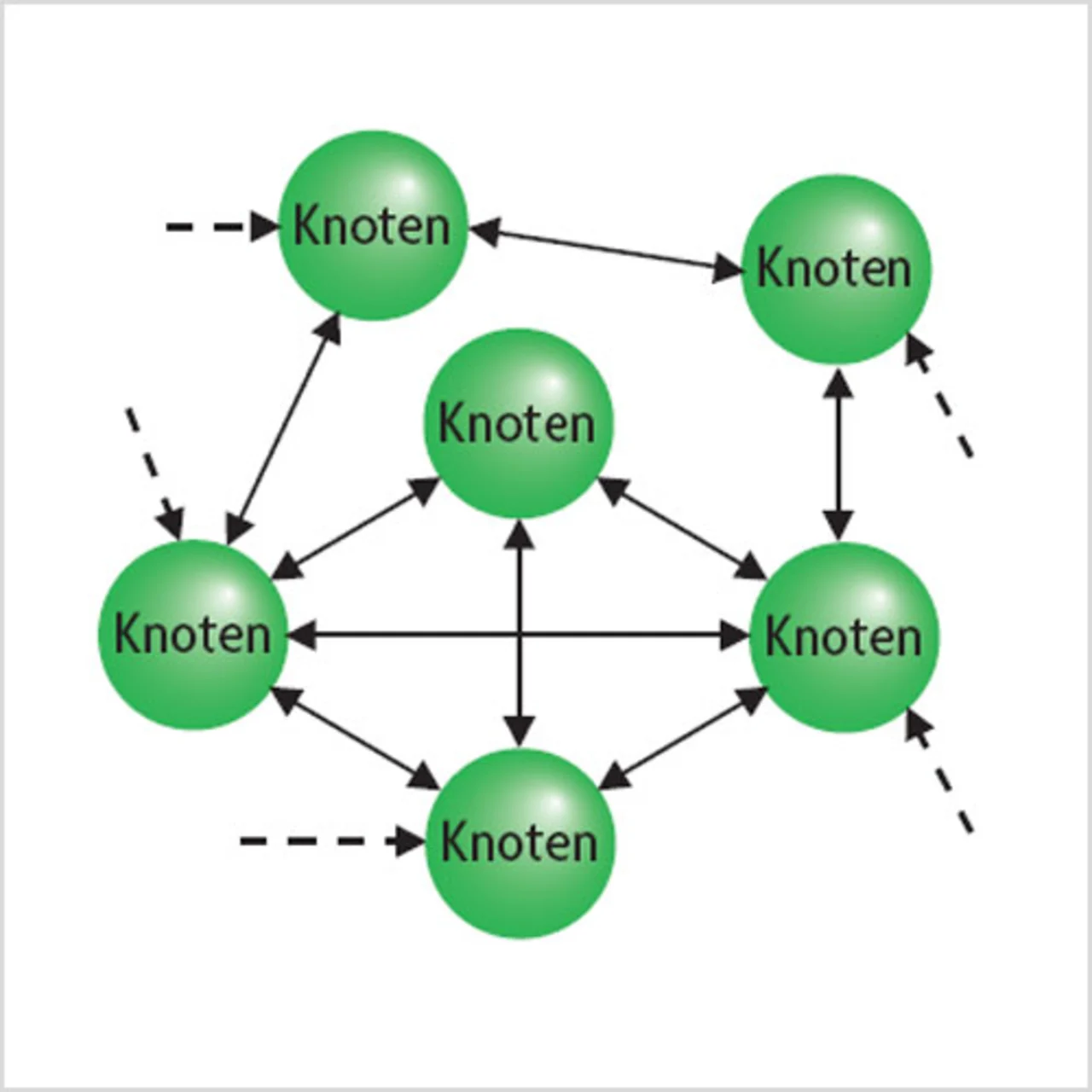

Seit einiger Zeit besteht die Tendenz, eine Maschen-Topologie als Standard für alle WSNs zu verwenden. Dabei kann ein Knoten mit mehreren anderen Knoten direkt kommunizieren (Bild 2). Zum Beispiel sollte ZigBee nach Meinung seiner Befürworter ein universelles System für komplexe, vermaschte Netze sein.

Jobangebote+ passend zum Thema

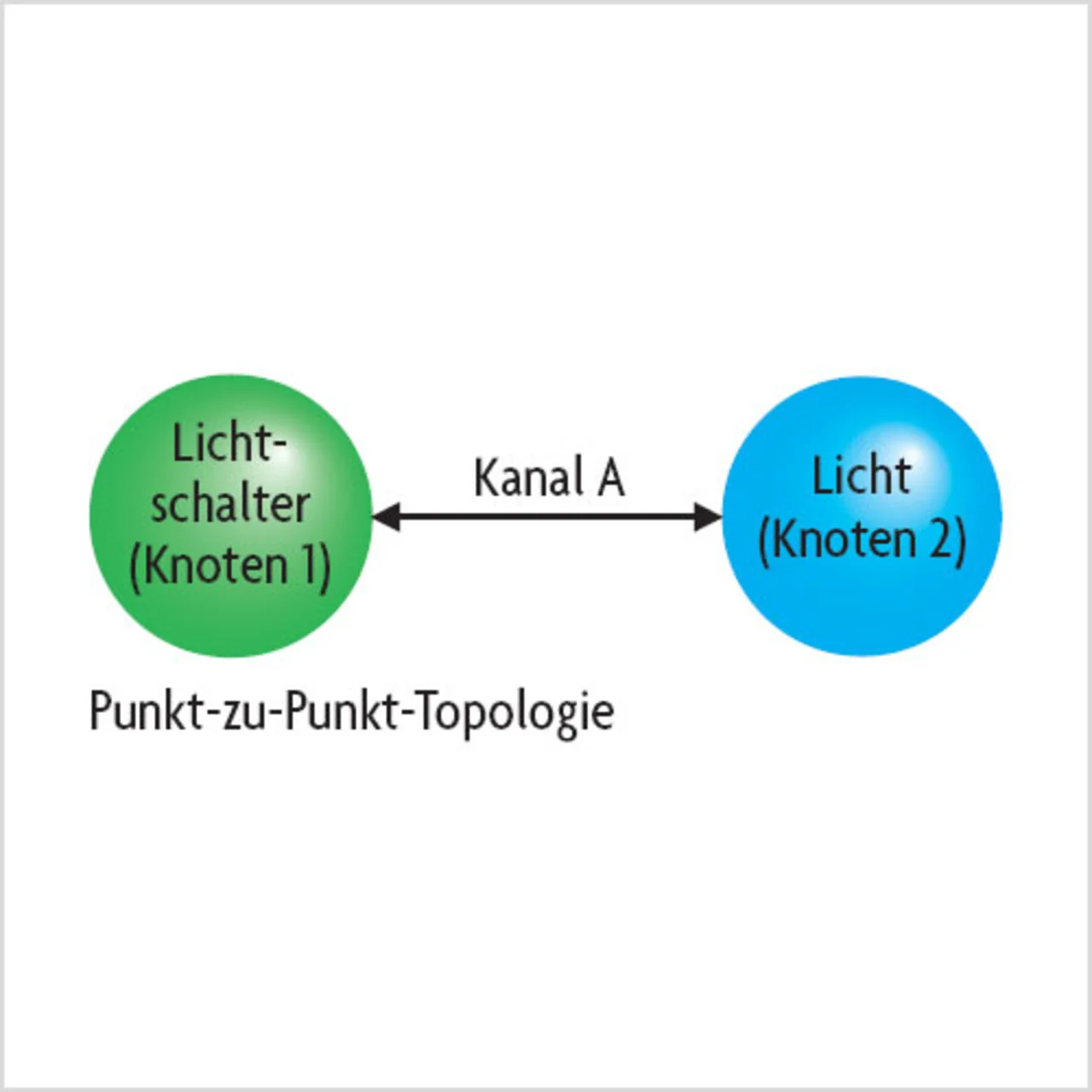

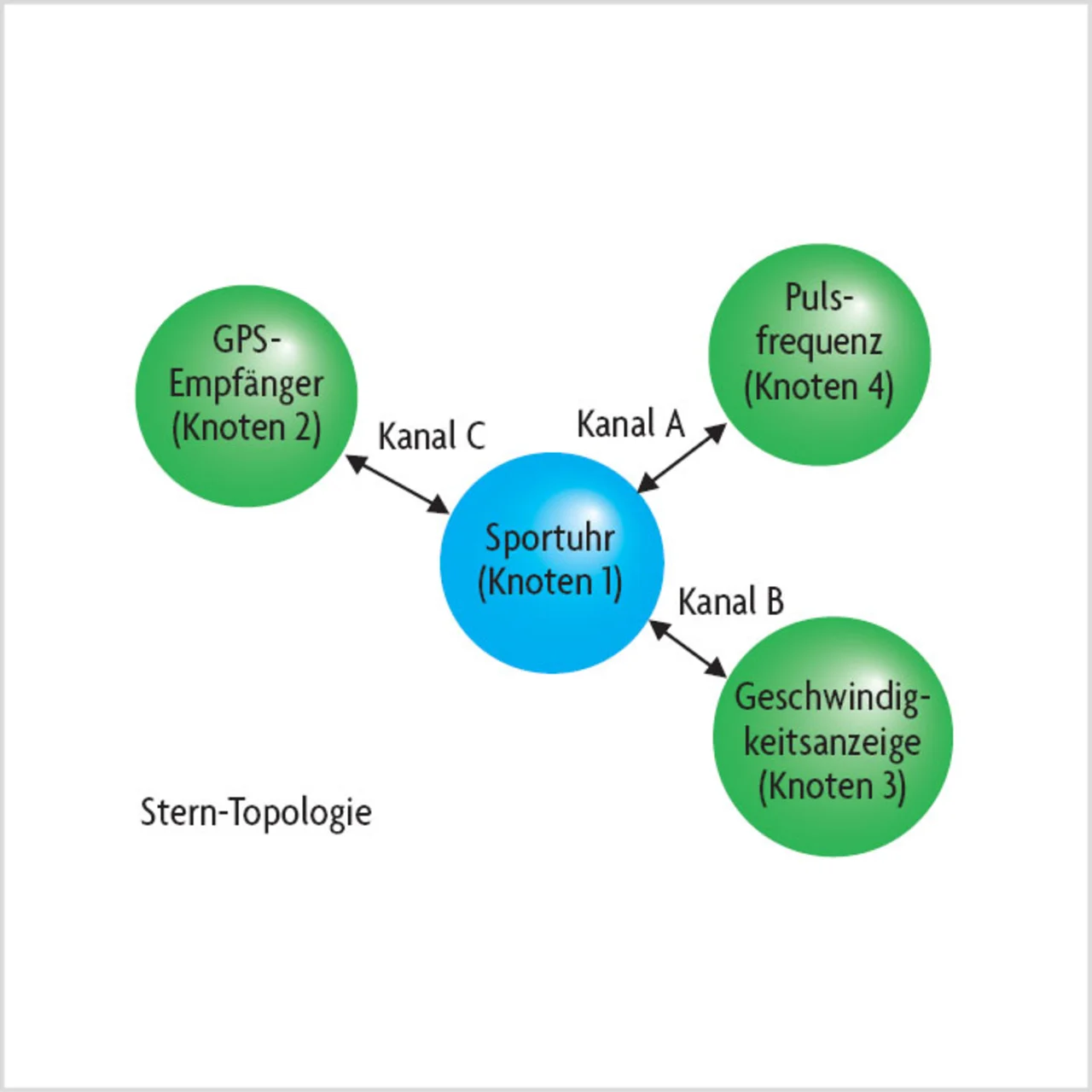

Eine solche Netzwerk-Struktur macht Projekte jedoch ungemein kompliziert. Außerdem sind vermaschte Netze schwer einzurichten und erfordern viel Rechenleistung und elektrische Energie. Zudem müssen die Knoten in der Praxis nur selten mit jedem Nachbarn kommunizieren. Tatsächlich wurden so gut wie alle praktischen Netzwerk-Probleme bisher mit einer Netzwerk-Topologie wie Punkt-zu-Punkt, Stern oder Baum gelöst (Bild 3).

Der wesentliche Unterschied zu echten Mesh-Netzwerken besteht darin, dass Daten über eine Zwischenstation geleitet werden, bevor sie ihr Ziel erreichen. Solche Topologien sind, was Einrichtung und Wartung betrifft, effizienter und damit kostengünstiger als eine komplexe Maschenstruktur.

Die WSN von ZigBee oder anderen auf IEEE 802.15.4 basierenden Verfahren bestehen in der Regel aus Knoten mit unterschiedlichen Funktionen (Bild 4). Diese verschiedenen Knoten-Typen sollten die Kosten senken, indem an allen möglichen Positionen günstigere Knoten-Typen mit einem angepassten Funktionsumfang verwendet werden können. Durch den raschen Preisverfall bei den Funk-Modulen ist dieser Ansatz heute kaum noch relevant.

Die Knoten-Familie von ZigBee beginnt mit dem ZigBee Coordinator (ZC). Dies ist das Gerät, das das Netzwerk startet und die Brücke zu anderen Netzwerken aufbaut. Danach kommt ein ZigBee Router (ZR). Dieser kann eine Anwendungsfunktion ausführen und als Zwischen-Router fungieren, der Daten von anderen Geräten weiterleitet. Das Endgerät, das Zig-Bee End Device (ZED), kann lediglich mit einem übergeordneten Knoten (ZC oder ZR) „sprechen“, jedoch keine Daten anderer Geräte weiterleiten.

ZEDs können einen großen Teil der Zeit im „Schlafzustand“ mit geringer Energieaufnahme verbringen und dienen häufig als Beleg für die lange Batterielebensdauer der Knoten in einem ZigBee-Netzwerk. Für ein funktionierendes Netzwerk sind jedoch auch ZRs und ZCs erforderlich, die deutlich mehr Energie benötigen als ZEDs.

Beim Aufbau eines ZigBee-Netzwerks muss zunächst um einen ZC ein Untercluster gebildet werden. Darüber werden auch die Anforderungen von benachbarten Koordinator-Knoten abgewickelt, die ihre Cluster an das vermaschte Netz ankoppeln wollen. Solche Netzwerke lassen sich nicht ohne weiteres erweitern, denn die Knoten müssen zum richtigen Typ gehören, um sich dem Netzwerk anschließen oder es verlassen zu können.

Variable Knoten für mehr Flexibilität

Eine Alternative zu ZigBee bieten Verfahren, bei denen auf der physikalischen Schicht alle Knoten denselben Funktionsumfang haben und daher sowohl als „Slave“ wie auch als „Master“ fungieren und ihre Rollen jederzeit tauschen können. Sie lassen sich als Sender, als Empfänger oder als Sender-Empfänger betreiben, die den Datenverkehr zu anderen Knoten lenken. In der darüber liegenden Netzwerk-Schicht können jedoch – im Gegensatz zur physikalischen Verbindungsschicht – auch weiterhin Knoten mit Spezialfunktionen nötig sein, um eine stabile Kommunikation sicherzustellen. Weiterer Vorteil der Zig-Bee-Konkurrenten: Die technische Herausforderung einer störungsfreien und effizienten Kommunikation ist leichter zu meistern, wenn jeder Knoten den besten Sendezeitpunkt aufgrund der Aktivität seiner Nachbarn bestimmen kann. Hinzu kommt, dass sich ein solches Netzwerk einfach und kurzfristig erweitern lässt: Der Knoten-Typ braucht nicht berücksichtigt zu werden und es bedarf keiner Koordinator-Knoten, um das Netzwerk ab einer bestimmten Größe zusammenzuhalten. Chips und Module, die mit dem ANT-Protokoll ausgestattet sind, können Ad-hoc-Verbindungen zwischen Dutzenden oder Hunderten von Knoten unterstützen.

Störungen im Funkbetrieb vermeiden

Im Funkspektrum der WSNs drängen sich immer mehr Teilnehmer auf begrenztem Raum, etwa Wi-Fi, Bluetooth, schnurlose Telefone oder funkbasierte Computer-Peripherie – eine Strategie zur Vermeidung von Störungen ist deshalb unbedingt erforderlich.

Für die Minimierung von Störungen bei Geräten, die im 2,4-GHz-Band arbeiten, stehen drei Standard-Verfahren zur Auswahl: Ein Zeitschlitz-Zuweisungsschema, wie es in den Produkten von Nordic, Dynastream und RF Digital [4] zum Einsatz kommt, die Direktsequenz-Spreizspektrum-Modulation (DSSS), die u.a. von ZigBee genutzt wird, und die Frequenzsprung-Spreizspektrum-Modulation (FHSS), die bei Bluetooth Verwendung findet.

Sowohl DSSS als auch FHSS erfordern eine Synchronisierung von Sender und Empfänger. Im Gegensatz dazu verwendet das Zeitschlitz-Zuweisungsschema ein adaptives, isochrones Zeitschema, das nicht auf der Synchronisierung durch einen Master-Taktgeber beruht. Dabei übertragen die Sender die Daten in regelmäßigen Zeitintervallen.

Erkennt der Sender Störungen, die in einem bestimmten Zeitschlitz von einem benachbarten Sender ausgehen, modifiziert er das Sendeschema so lange, bis er einen freien Kanal findet. Für den Fall, dass in der Funkumgebung noch weniger Kapazität zur Verfügung steht, kommt das so genannte „Frequency Agility Scheme“ zum Tragen: Dabei steuert ein Mikrocontroller eine Anwendung, so dass diese in unterschiedliche 1-MHz-Schlitze innerhalb des 2,4-GHz-Bandes „springen“ kann (Bild 5).

- Der Wettstreit um drahtlose Sensor-Netzwerke

- Der Wettstreit um drahtlose Sensor-Netzwerke

- Der Wettstreit um drahtlose Sensor-Netzwerke