Prozesstechnik

Steigerung der Grenzfrequenz organischer Dünnschicht-Transistoren

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Forschungskooperation führt zum Erfolg

Bisherige Verfahren zur Fertigung von OTFTs beruhen meist auf der Verwendung von laser-geschnittenen Kunststoff- oder Metallmasken - diese weisen allerdings eine Reihe von Nachteilen auf: Die Kunststofffolien sind nicht so verzugsarm wie die Silizium-Stencilmasken, sie lassen sich nicht exakt plan auf das Substrat auflegen und neigen zur Welligkeit. Die mit Laser-Bearbeitung strukturierten Masken erlauben üblicherweise nur Transistor-Kanallängen um 10 µm. Die mittels Stencilmasken hergestellten OTFTs sind daher wesentlich kleiner und schalten schneller. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Uniformität: Durch die bessere Qualität und Verarbeitbarkeit der Stencilmasken lassen sich die OTFTs mit gleichen Eigenschaften über die gesamte Schaltungsfläche herstellen. Dies ist eine der Grundvoraussetzungen für eine kommerzielle Nutzung der organischen Elektronik.

Bisherige Verfahren zur Fertigung von OTFTs beruhen meist auf der Verwendung von laser-geschnittenen Kunststoff- oder Metallmasken - diese weisen allerdings eine Reihe von Nachteilen auf: Die Kunststofffolien sind nicht so verzugsarm wie die Silizium-Stencilmasken, sie lassen sich nicht exakt plan auf das Substrat auflegen und neigen zur Welligkeit. Die mit Laser-Bearbeitung strukturierten Masken erlauben üblicherweise nur Transistor-Kanallängen um 10 µm. Die mittels Stencilmasken hergestellten OTFTs sind daher wesentlich kleiner und schalten schneller. Ein weiterer Vorteil ist die hohe Uniformität: Durch die bessere Qualität und Verarbeitbarkeit der Stencilmasken lassen sich die OTFTs mit gleichen Eigenschaften über die gesamte Schaltungsfläche herstellen. Dies ist eine der Grundvoraussetzungen für eine kommerzielle Nutzung der organischen Elektronik.

Jobangebote+ passend zum Thema

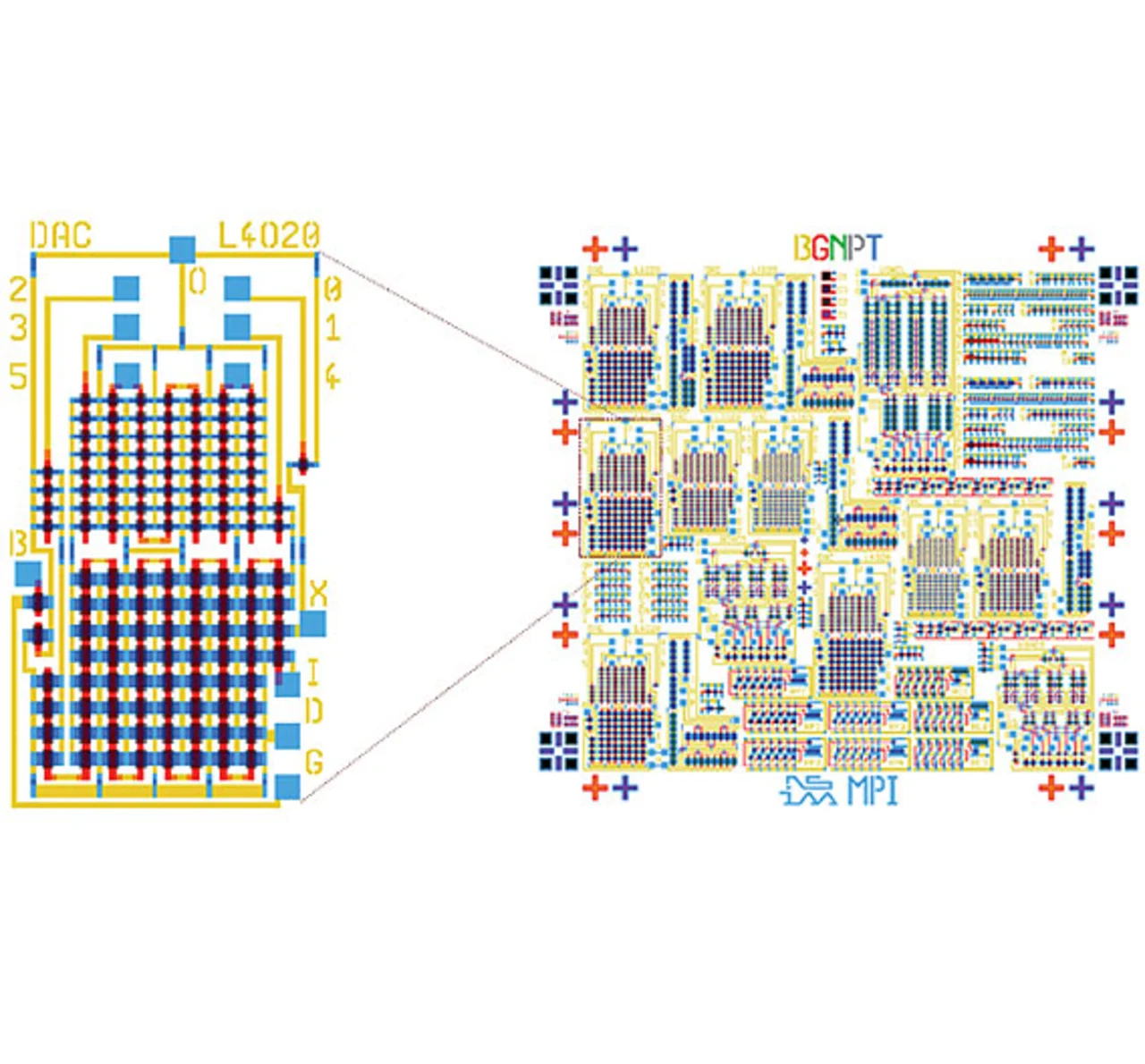

Um die Eigenschaften des neuen OTFT-Herstellungs- verfahrens anschaulich demonstrieren zu können, nahmen sich die Forscher eine Schaltung vor, die in der Fachwelt der organischen Elektronik das bislang Machbare im Bereich der Niedervolt-OTFTs vorführte: ein 6-bit-D/A-Umsetzer. Im Vergleich zu dem, was eine mit herkömmlichen laser-strukturierten Kunststoffmasken prozessierte OTFT-Schaltung leistet, ist die OTFT-Schaltung mit dem Stencilmasken-Prozess nicht nur 30-mal kleiner, sie ist auch etwa 1000-fach schneller (Bild 4).

Ermöglicht wurden die Forschungsergebnisse nicht zuletzt durch das Preisgeld, das im Rahmen des an Professor Joachim Burghartz, Leiter des Instituts für Mikroelektronik Stuttgart, verliehenen baden-württembergischen Landesforschungspreises 2009 vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt wurde. Burghartz investierte die 100.000 Euro Preisgeld in die Arbeiten an ultradünnen Mikrochips aus Silizium und zur Erforschung der Stencilmasken-Technologie für OTFTs.

Gemeinsam mit der Max-Planck-Forschungsgruppe Organische Elektronik unter Leitung von Dr. Hagen Klauk konnten die vielversprechenden Fortschritte erzielt werden. Das internationale Echo auf die Arbeiten ist groß: Nach Vorstellung der erzielten Ergebnisse auf den internationalen Fachkonferenzen DRC 2010 und IEDM 2010 im vergangenen Juni bzw. Dezember folgte die Präsentation des 6-bit-D/A-Umsetzers auf der ISSCC im Februar diesen Jahres.

Der Autor:

| Thomas Deuble |

|---|

| ist Leiter des Geschäftsfelds ASICs am Institut für Mikroelektronik Stuttgart. Er betreut die Durchführung verschiedener Verbundforschungsprojekte im Bereich Mikroelektronik-Anwendung in der Industrie. Seit mehreren Jahren ist er als Gutachter für Forschungsanträge bei der Europäischen Kommission tätig, Schwerpunkte sind hier die Bereiche Trust&Security und Future Internet. |

info@ims-chips.de

- Steigerung der Grenzfrequenz organischer Dünnschicht-Transistoren

- Forschungskooperation führt zum Erfolg