Fraunhofer »Futuras in Res«

Wie intelligent ist KI?

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Kann KI vernünftig sein?

KI kann zwar heute schon recht viel: Sie gewinnt beispielsweise in Strategiespielen oder schafft es, Menschen in Debatten zu überzeugen. Aber sind es tatsächlich rationale, vernunftgesteuerte Prozesse, die sie zu ihren Entscheidungen bringen? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Session »Reasoning«. Dass es auf diesem Gebiet noch Nachholbedarf gibt, wurde bereits in der Live-Abstimmung deutlich: 40% äußerten die Meinung, dass die Fähigkeiten einer KI hier noch unter dem menschlichen Durchschnitt liegen.

Mit hierarchischer Planung möchte Prof. Dr. Susanne Binndo-Stephan, Direktorin des Instituts für KI an der Universität Ulm, menschliches Verhalten in KI abbilden. Sie schlug in der Session »Reasoning« eine »Companion Technology« für kognitive technische Systeme vor. Um ein technisches System mit kognitiven Fähigkeiten auszustatten muss man zunächst das Zusammenspiel dieser Fähigkeiten orchestrieren und verschiedene KI-Methoden integrieren. Anschließend findet der Test in Demonstratoren statt und kann dann auf industrielle Anwendungen übertragen werden.

Zunächst müsse man körperliche und körperlose KI unterscheiden, erklärte Prof. Dr. Sami Haddadin von der TU München, wobei er sich mit der körperlichen Version, der Robotik befasst. Dabei komme es auf Sensorik mit Tastsinn und eine genaue Dosierung der Kraft von Aktoren an. Er sieht KI lediglich als Werkzeug eines Experten und ist überzeugt, dass er keine wahre KI sehen wird.

»Künstliche Intelligenz verlässt sich auf Rechenleistung«, ist Dr. Heike Riel, Fellow bei IBM Research in Rüschlikon, überzeugt und bringt ein Beispiel: Um eine Bilderkennung (Datensatz: ImageNet-22K / Netzwerk: ResNet-101) zu trainieren müssen entweder vier GPUs 16 Tage oder 256 GPUs sieben Stunden rechnen und das bei einer satten Energieaufnahme von 385 kWh bzw. 450 kWh. Es werden also neue Konzepte benötigt. Dazu zählen digitale AI Cores mit approximierendem Computing, analoge AI Cores sowie analoge AI Cores mit optimierten Materialien. Analoge AI Cores für In-Memory Computing können den Von-Neumann-Flaschenhals beseitigen, der bei der häufigen Übertragung von Daten zwischen Rechenkern und Speicher auftritt.

Jobangebote+ passend zum Thema

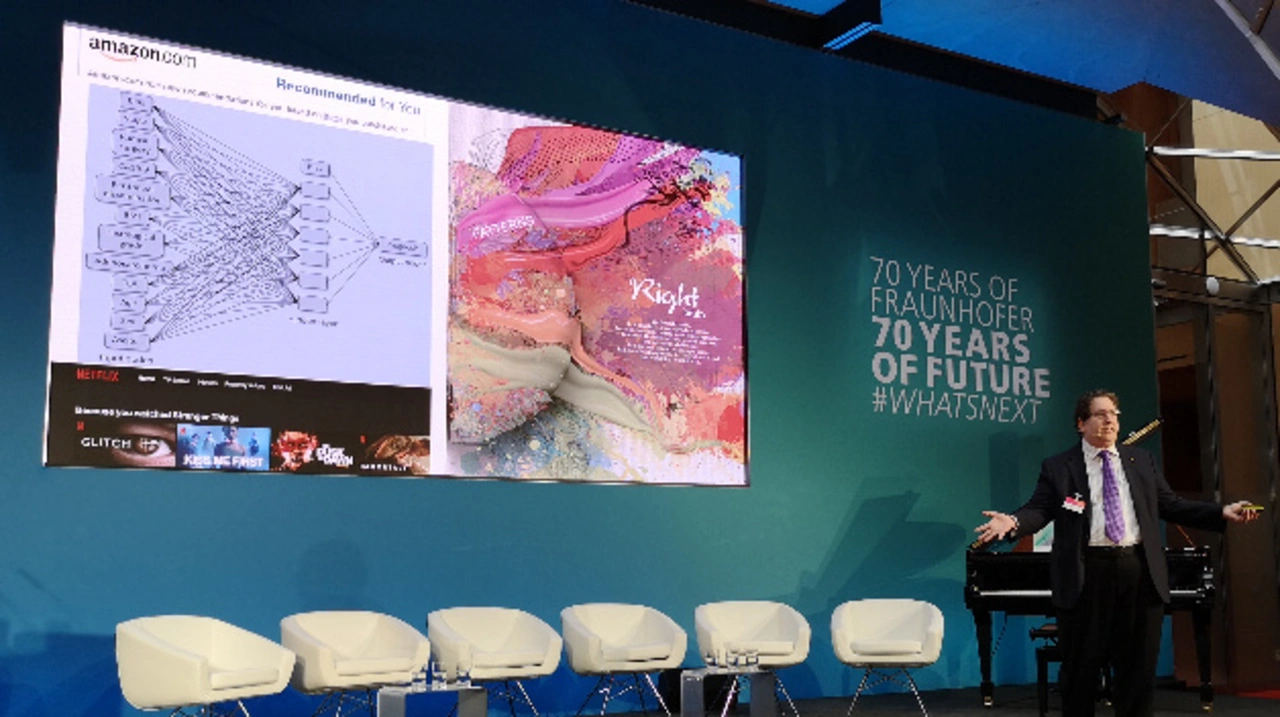

»Eine KI kann auf zwei Arten Schlussfolgerungen ziehen«, auf Basis von Statistik oder auf Basis von Logik, erläuterte Douglas B. Lenat, Geschäftsführer der US-amerikanischen Cycorp mit Sitz in Austin/Texas. Seit 1984 entwickelt das Unternehmen eine maschinenauswertbare Wissensdatenbank namens Cyc, um Anwendungen der Künstlichen Intelligenz das logische Schlussfolgern über Sachverhalte des »gesunden Menschenverstands« zu ermöglichen. »Das große Problem heute ist, dass neuronale Netze wie sie bei Netflix oder Amazon zum Einsatz kommen, ihre Schlussfolgerungen ausschließlich auf Basis vergangener Aktivitäten wie Bestellungen oder Likes ableiten«, kritisierte Lenat. Diese Art von Logik greife jedoch zu kurz, wenn es um wichtige Entscheidungen über Leben und Tod, wie beispielsweise bei Ärzten, Piloten oder Rettungskräften gehe. Hier sei echtes Verständnis, so genannter Common Sense gefragt, und bis die neuronalen Netze so weit seien, läge noch ein weiter Weg vor uns.

Besonders unsinnig wird es dann, wenn den Schlussfolgerungen von KI gar ein fehlerhafter Algorithmus zugrunde liegt. Dr. Wojciech Samek, Gruppenleiter Maschinelles Lernen am Fraunhofer HHI, präsentierte ein historisches Beispiel eines angeblich rechnenden Pferdes, des so genannten »Klugen Hans«, der seine immer richtigen Ergebnisse an bloße äußere Faktoren, nämlich die psychischen Reaktionen wie Stress oder Freude seines Trainers knüpfte. Samek führte Fälle an, bei denen KI heute auf ähnliche Weise funktionieren: Schiffe wurden nicht anhand ihrer spezifischen Form erkannt, sondern weil auf den Bildern immer auch Wasser zu finden war und ein noch absurderes Beispiel: Pferde wurden identifiziert, weil die Bilder immer auch eine Copyright-Angabe enthielten, die vom Rechner erkannt wurde. »Wir müssen in die Black Box der KI-Entscheidung hineinschauen und diese Schritt für Schritt untersuchen. Solch einen »Klugen Hans« müssen wir auf jeden Fall vermeiden«, mahnte Samek.

- Wie intelligent ist KI?

- Kann KI vernünftig sein?

- Kommunikation mit Missverständnissen