Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

Man könnte annehmen, dass im Falle eines A/D-Wandlers mit differenziellem Eingang die Gleichtaktunterdrückung eben dieses differenziellen Eingangs das Problem löst. Allerdings nimmt die Gleichtaktunterdrückung jeder Schaltung mit wachsender Frequenz ab und geht auf sehr geringe Werte zurück, sobald die Frequenz mehr als einige hundert kHz beträgt. Da die geschilderten Ground-Bounce-Impulse aber bis zur Ausgangs-Datenrate auftreten und die kurzen Anstiegszeiten noch höheren Frequenzen entsprechen, ist die Gleichtaktunterdrückung bei den hier in Rede stehenden Frequenzen nahezu Null.

Die Aufgabe besteht also darin, diese Lade- und Entladeströme und damit auch das daraus resultierende Rauschen zu minimieren. Als erste Maßnahme zur Verringerung des induzierten Rauschens kann die kapazitive Belastung des oder der digitalen Ausgangs-Pins minimiert werden. Ein Bus sollte also nicht direkt vom A/D-Wandler angesteuert werden (hieraus erklärt sich die geringe Zahl neuerer schneller A/D-Wandler mit Tri-State-Ausgang). Je geringer die Kapazität ist, um so weniger Ladung muss übertragen werden und um so geringer ist das induzierte Rauschen. Es kommt also darauf an, am empfangenden Baustein nur einen einzigen kapazitätsarmen Eingangs-Pin anzusteuern, der außerdem möglichst nahe am A/D-Wandler-Ausgangs-Pin (bzw. an den Ausgangs-Pins) platziert sein sollte.

Jobangebote+ passend zum Thema

Man neigt allgemein dazu, nicht genutzte Fläche auf Leiterplatten mit Kupfer auszufüllen und an Masse zu legen. Erfolgt diese Masseverbindung jedoch nur an einem einzigen Punkt, kann hierdurch eine Antenne entstehen, die zur Abstrahlung von Energie an diesem Punkt der Massefläche führen kann. Auf die Verwendung solcher Kupferfüllungen sollte deshalb verzichtet werden, wenn eine Masseverbindung an mehr als einem Punkt nicht möglich ist.

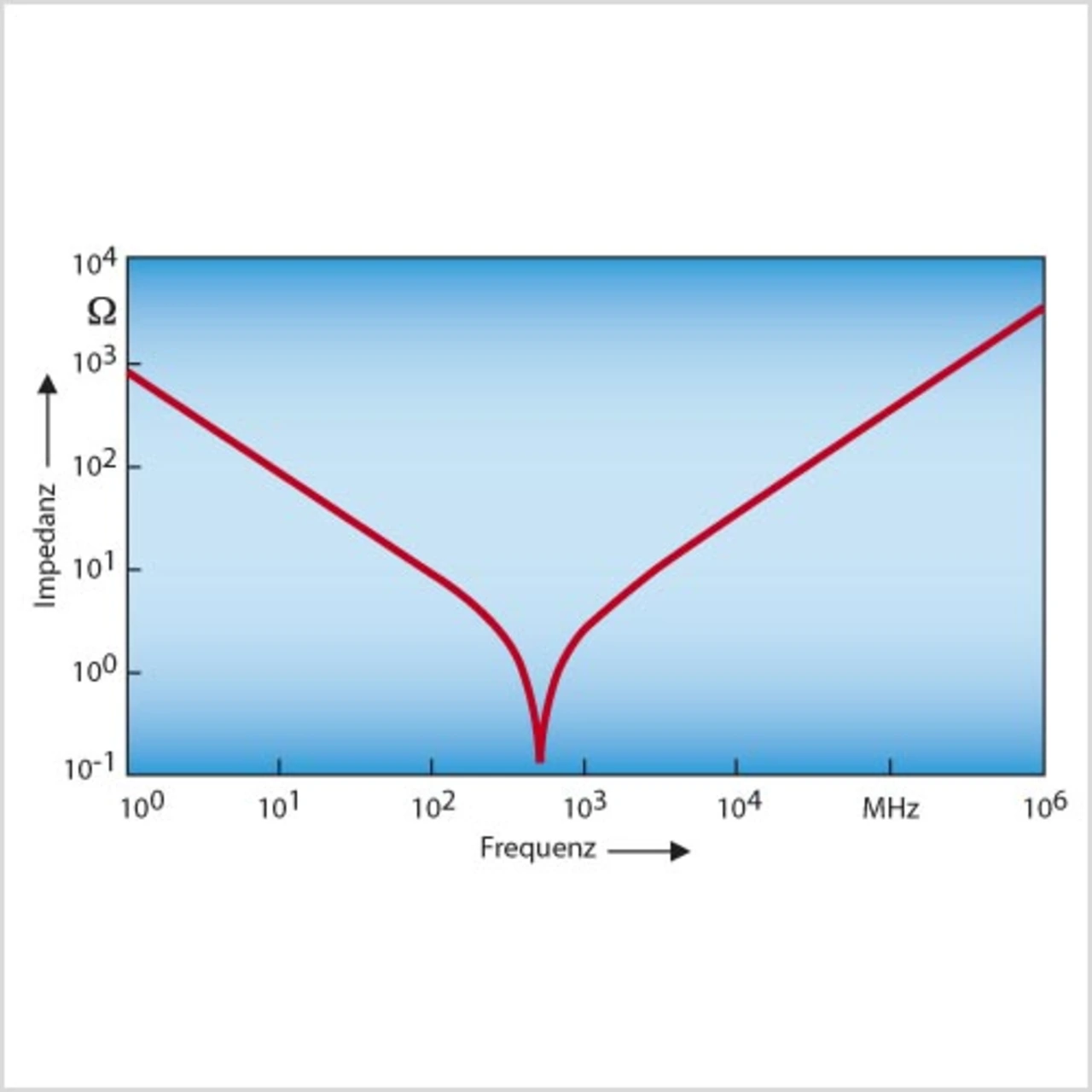

Eine weitere bislang übliche Praxis ist die Verwendung einer einzigen Massefläche und der Einsatz von Stromversorgungs-Leiterbahnen. Das hierbei auftretende Problem resultiert daraus, dass Kondensatoren eine effektive Serien-Induktivität aufweisen, als deren Folge sich die Impedanz des Kondensators über die Frequenz verändert (Bild 4). Verwendet man mehrere Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten, wird ein Durchlassbereich für einen breiteren Frequenzbereich geschaffen. Doch kein Kondensator ist bei Frequenzen oberhalb von einigen hundert Megahertz noch effektiv. Wenn man der Ansicht ist, in seinem System kämen keine derart hohen Frequenzen vor, dann darf man nicht vergessen, dass bei Rechtecksignalen Oberwellen von mehr als 30. Ordnung vorkommen. Bei 40 MHz aber hat die Oberwelle 30. Ordnung bereits eine Frequenz von 1200 MHz (1,2 GHz).

Die beste Kapazität als Durchlass für diese hochfrequenten Komponenten ist die Kapazität zwischen Stromversorgungs- und Masseflächen. Verwendet man keine Flächen, sondern lediglich Leiterbahnen für die Stromversorgung, so ist die Kapazität zwischen Versorgungsspannungs- und Masseflächen zu gering, um eine hinreichende Durchlasswirkung für hohe Frequenzen zu erzielen. Bekanntermaßen berechnet man die Kapazität eines Plattenkondensators (unter Vernachlässigung von Randeffekten) wie folgt:

k ist die relative Dielektrizitätskonstante des Dielektrikums zwischen den Flächen, ε0 = 8,854 × 10–12 F/m (elektrische Feldkonstante), A die Fläche der beiden Kondensatorplatten und d der Abstand zwischen den Kondensatorplatten.

Geht man von einer FR-4-Leiterplatte mit einem k-Wert von 4,1 aus und nimmt einen Plattenabstand von ca. 1 mm an, erhält man aus Gl. (2) eine Flächenkapazität zwischen den Kondensatorplatten von 3,67 pF/cm².

Überlegungen zur Schaltung

Bislang wurden einige wichtige Layout-Aspekte im Zusammenhang mit Mixed-Signal-Bausteinen wie A/D- und D/A-Wandlern angesprochen, jedoch beschränkt sich das Thema „Rauschen“ nicht allein auf diese Phänomene. Eine weitere Problematik ist das Rauschen, das die Ein- und Ausgangsschaltungen generieren können, und wie sich dies vermeiden lässt.

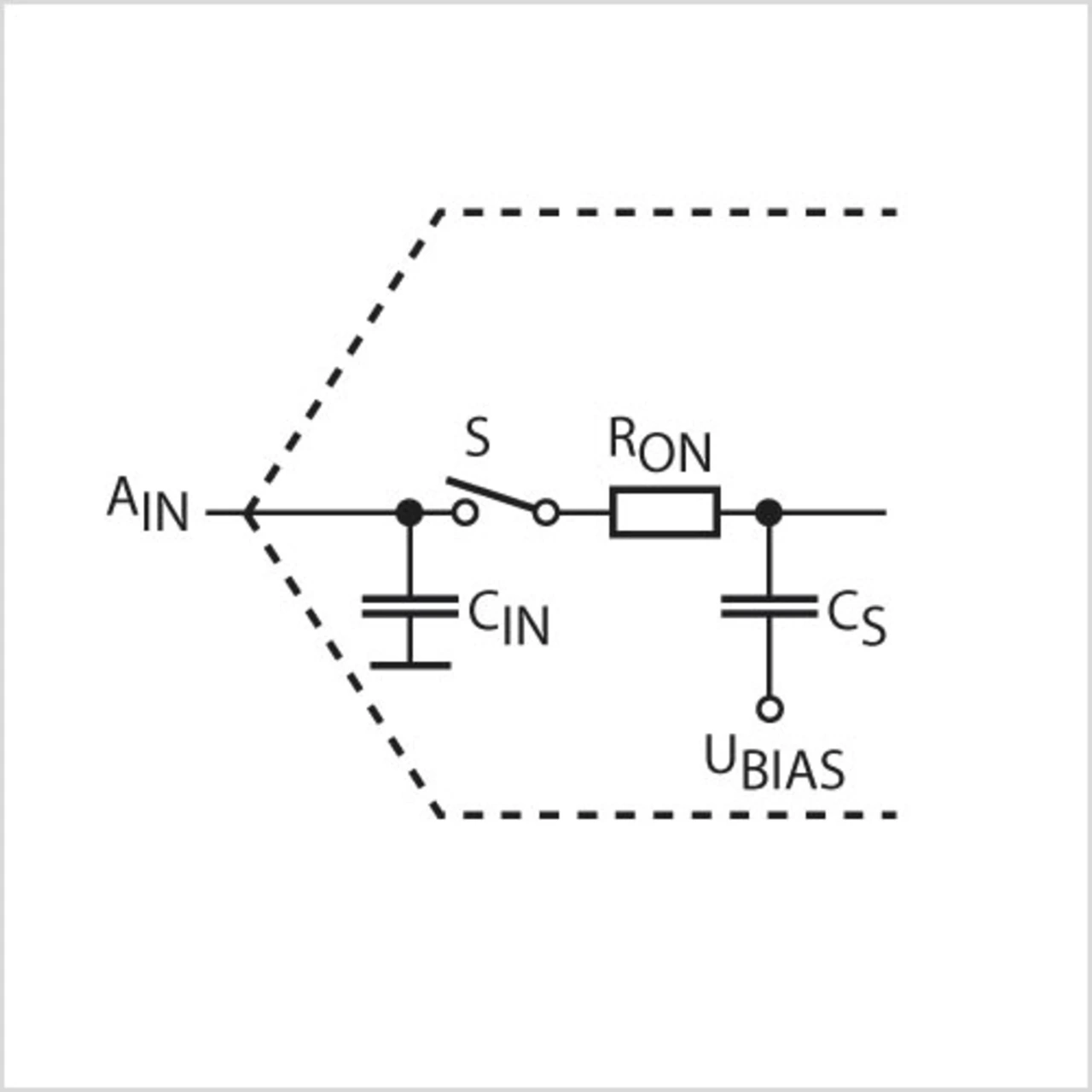

Bei den meisten heute produzierten A/D-Wandlern handelt es sich um abtastende Wandler. Diese tasten das Eingangssignal zu einem bestimmten Zeitpunkt ab und wandeln es in einen Binärwert um. Bild 5 zeigt die vereinfachte Ersatzschaltung für den Eingang eines abtastenden A/D-Wandlers. Darin steht CIN für die Eingangskapazität des Pins, CS ist der Abtastkondensator, S ist der Abtastschalter und RON ist der Widerstand des Schalters im eingeschalteten Zustand. Während der Abtastphase ist der Schalter S geschlossen und CS wird auf das Eingangspotential aufgeladen. In der Umwandlungsphase dagegen ist der Schalter geöffnet, während ein anderer (hier nicht eingezeichneter) Schalter geschlossen ist und die Ladung des Abtastkondensators je nach Bauart des A/D-Wandlers an einen oder mehrere andere Kondensatoren transferiert wird.

Wird der Schalter für eine weitere Abtastung geschlossen, ist die im Abtastkondensator enthaltene Ladung nicht identisch mit der, die beim letzten Öffnen des Schalters vorhanden war, denn die Ladung wurde ja an andere Bauelemente transferiert. Zum erneuten Aufladen des Abtastkondensators ist deshalb am A/D-Wandler-Eingang ein Stromimpuls erforderlich, der wiederum eine gewisse Spannungsspitze erzeugt. Diese Spannungsspitze ist unproblematisch, sofern sich der Kondensator vollständig auf den vorhandenen Signalpegel auflädt, bevor der Schalter wieder öffnet. Es kommt also darauf an, dass sich der Eingang vollständig einschwingt, ehe der Schalter öffnet.

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Einfluss der Kondensatorqualität auf die Signalintegrität

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Autor:

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Gemeinsame Wirkung von Proximity- und Skin-Effekt