Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

Höhere Gütefaktoren erschweren die Kontrolle von Anti-Resonanz-Effekten, wenn mehrere Kondensatoren parallelgeschaltet werden. Niedrigere Q-Werte wiederum machen das Parallelschalten einer großen Zahl von Kondensatoren erforderlich, um die Impedanz des Stromversorgungs-Systems so weit abzusenken, dass ein hoher Wirkungsgrad erreicht wird. Der Gütefaktor (Q) eines Kondensators ist wie folgt definiert:

Aus dieser Gleichung lässt sich ablesen, dass sich eine Änderung des RES wesentlich stärker auf den Q-Wert auswirkt als eine Änderung des LES-Werts. Deshalb werden Kondensatoren mit moderatem und nicht etwa solche mit besonders niedrigem RES-Wert für derartige Anwendungen empfohlen. Allerdings gilt dies nur, wenn mehrere parallelgeschaltete Kondensatoren verwendet werden. Um der gesamten Schaltung einen moderaten Q-Wert zu verleihen, sollte außerdem LES minimiert werden anstatt den RES-Wert anzuheben, denn letzteres erhöht die Spannungs-Welligkeit der Stromversorgung. Nicht zuletzt tragen niedrigere LES-Werte zur Minimierung der Parallelresonanzen bei, die zwischen der Kapazität zwischen den Versorgungsspannungs- und Masseflächen der Leiterplatte und der Induktivität des Entkopplungs-Kondensators entstehen.

Jobangebote+ passend zum Thema

Rauschen auf der Versorgungsspannung eines aktiven Bauelements kann dessen einwandfreie Funktionsweise stören. Wechselt der Ausgang einer digitalen Schaltung von logisch Low auf logisch High, erfordert die Kapazität eben dieses Ausgangs einen erheblichen Ladestrom. Die dadurch entstehende Stromspitze am Ausgang lässt auch den Strom am Stromversorgungs-Anschluss des Bausteins kurzzeitig stark ansteigen. Es ist die Aufgabe des Ableit-Kondensators an diesem Anschluss, die kurze Stromspitze abzufangen und ein Einbrechen der Versorgungsspannung zu verhindern. RES und LES des Ableit-Kondensators können zur Folge haben, dass keine hinreichend hohe Stromstärke geliefert werden kann, um die Versorgungsspannung zu halten. Die Folge ist ein Spannungseinbruch, der auch den logischen High-Pegel am Ausgang entsprechend absinken lässt. Sobald der Strombedarf wieder sinkt, kehrt auch die Spannung auf ihr ursprüngliches Niveau zurück. Eine weitere Folge der absinkenden Versorgungsspannung ist ein Anstieg der Ausgangsimpedanz, was die Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangs zusätzlich reduziert und die Ausgangsimpedanz erhöht. Bei hohen Lastkapazitäten und hohen Frequenzen kann die Anstiegsgeschwindigkeit des Ausgangs so weit reduziert werden, dass das Signal kaum die Schwellenspannung der empfangenden Schaltung erreicht. Jegliches Rauschen in der Schaltung bewirkt dann möglicherweise, dass die Ansprechschwelle in einigen Fällen überschritten wird, in anderen Fällen dagegen nicht. Es wird deshalb gelegentlich ein unkorrekter Logikzustand erfasst, sodass die empfangenen Daten verfälscht werden. Genau dies ist das zentrale Problem der Signalintegrität. Geht es um analoge Signale, kann Rauschen auf der Stromversorgungs-Leitung zu Rauschen am Ausgang des betreffenden Bausteins führen. Hält man sich all die eben geschilderten Faktoren vor Augen, wird deutlich, welche Bedeutung die Kondensatoren für schnelle Bauelemente wie den ADC083000, einen A/D-Wandler mit 8 bit Auflösung und 3 GSPS, sowie den rein differenziellen 1,2-GHz-Verstärker LMH6555 haben. Nicht so deutlich sichtbar dürften hingegen Probleme bei langsameren Bauelementen wie dem ADC14155 (14 bit, 155 MSPS) oder dem ADC128S102 (8 Kanäle, 12 bit, 1 MSPS) sein, doch können auch diese weniger schnellen Bausteine durch schlechtere Rauscheigenschaften beeinträchtigt werden. Dies gilt zwar speziell für breitbandige Produkte, bezieht sich jedoch auch auf langsamere Bauelemente.

Gleich, ob es sich um ein analoges oder ein digitales Produkt handelt: Wenn die Maßnahmen beispielsweise durch die Verwendung eines falschen Kondensators unzureichend sind, kann dies dazu führen, dass an den empfangenden Baustein oder über den Übertragungsweg verfälschte Daten oder Informationen übermittelt werden. Die Signalintegrität geht dadurch zwangsläufig verloren.

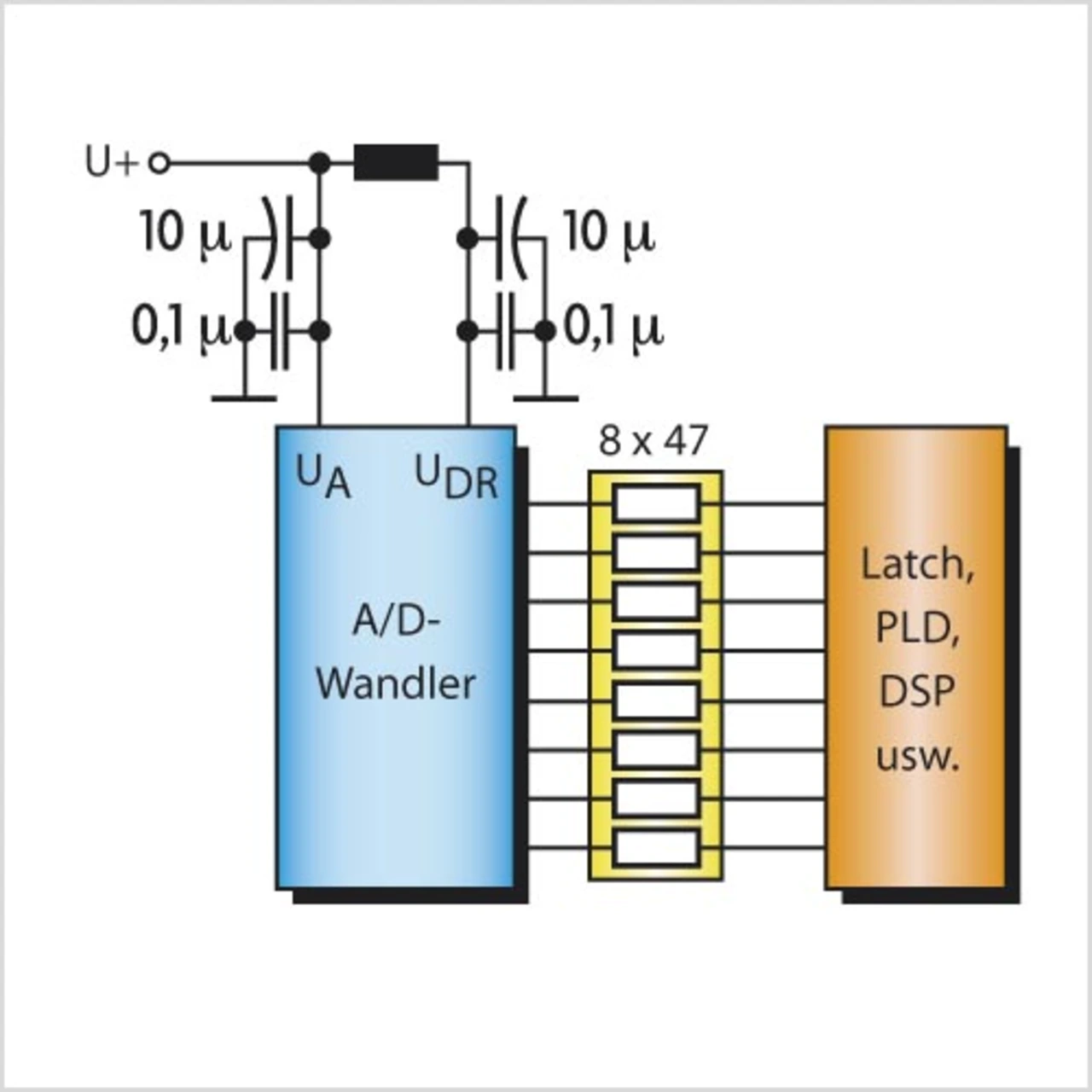

Die Aufgabe besteht also darin, diese Lade- und Entladeströme und damit auch das daraus resultierende Rauschen zu minimieren. Als erste Maßnahme zur Verringerung des induzierten Rauschens kann die kapazitive Belastung des oder der digitalen Ausgangs-Pins minimiert werden. Ein Bus sollte also nicht direkt vom A/D-Wandler angesteuert werden (hieraus erklärt sich die geringe Zahl neuerer schneller A/D-Wandler mit Tri-State-Ausgang). Je geringer die Kapazität ist, um so weniger Ladung muss übertragen werden und um so geringer ist das induzierte Rauschen. Es kommt also darauf an, am empfangenden Baustein nur einen einzigen kapazitätsarmen Eingangs-Pin anzusteuern, der außerdem möglichst nahe am A/D-Wandler-Ausgangs-Pin (bzw. an den Ausgangs-Pins) platziert sein sollte.

Gelegentlich ist es allerdings nicht möglich, die Ausgangskapazität so weit zu reduzieren, dass das induzierte Rauschen ganz eliminiert wird. Dies gilt speziell bei höheren A/D-Wandler-Auflösungen, niedrigen Referenz- und Signalpegeln und höheren Abtastraten. In solchen Fällen empfiehlt sich die Platzierung eines Serienwiderstands von 47 bis 100 Ω möglichst nahe an den A/D-Wandler-Ausgangs-Pins. Hierdurch begrenzt man den Strom zum Laden und Entladen der Kapazitäten an den A/D-Wandler-Ausgängen, und das chip-interne Rauschen reduziert sich entsprechend (Bild 8).

Wenn sich die Serienwiderstände nicht sehr nah an den digitalen Ausgangs-Pins des A/D-Wandlers befinden, kann die Leiterplatten-Kapazität zwischen dem A/D-Wandler und den Widerständen so hoch sein, dass ein unerwünscht starkes Rauschen erzeugt wird. Auch dies trifft speziell bei hohen Auflösungen, kleinen Referenz- und Signalpegeln sowie höheren Abtastraten zu. Selbstverständlich sollte die Gesamtlänge dieser digitalen Leitungen aber nach wie vor so gering wie möglich sein.

Sämtliche Signalleitungen sind Wellenleitungen. Ab einer gewissen Länge müssen sie zwingend als Wellenleitungen behandelt werden, wenn Signalverzerrungen, Timing-Probleme, Jitter und Rauschen vermieden werden sollen. Skin- und Proximity-Effekte können die Impedanz mit zunehmender Frequenz ansteigen lassen. Das Layout ist bei Wellenleitungen von großer Bedeutung, da es zu Impedanz-Unstetigkeiten kommen kann, wenn andere Leitungen in ihre Nähe kommen oder sich von ihnen entfernen. Dies gilt sogar für die Stromwege in der Rückstromfläche.

Schließlich tragen auch das ordnungsgemäße Design der A/D-Wandler-Ansteuerschaltung und die Begrenzung des Ausgangsstroms dazu bei, das Rauschen, das die Leistungsfähigkeit der Schaltung sonst beeinträchtigen würde, zu minimieren. fr

Link

[1] www.national.com

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Einfluss der Kondensatorqualität auf die Signalintegrität

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Autor:

- Optimierung des Rauschverhaltens von Mixed-Signal-Schaltungen

- Gemeinsame Wirkung von Proximity- und Skin-Effekt