Digital konfigurierbare Thermoelementverstärker mit Kaltstellenkompensation und hochauflösendem A/D-Wandler

Aufbau einer Thermoelementverstärker-Schaltung #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Aufbau einer Thermoelementverstärker-Schaltung

Grundsätzlich aber ist zu empfehlen, die Eingangsstufe thermisch so auszulegen, dass der gesamte in Frage kommende Bereich auf der gleichen Temperatur liegt und keine Temperatur-Gradienten auftreten. Soll die am Thermoelement gemessene Temperatur mit einer bestimmten Genauigkeit angegeben werden, dann muss die Temperatur der Vergleichsstelle bekannt sein.

Jobangebote+ passend zum Thema

Auswahl der Bauelemente

Die verwendeten Bauteile müssen bestimmte Eigenschaften haben, um den Anforderungen des Messverstärkers und der gesamten Signalkette gerecht zu werden. Die folgenden Punkte geben einen Überblick:

- Für den Eingangsverstärker muss ein äußerst driftarmer Instrumentenverstärker verwendet werden, denn die Thermospannungen liegen im Bereich von ca. 6 μV/K bis 50 μV/K.

- Die Offsetspannung des Eingangsverstärkers muss möglichst gering sein, um bei hoher Verstärkung (für sehr kleine Thermospannungen) den Instrumentenverstärker nicht in die Aussteuergrenze zu treiben.

- Eine hohe Gleichtaktunterdrückung ist für eine störungsfreie Messung notwendig.

- Für die Vergleichsmessstelle sollte ein Temperaturfühler gewählt werden, der über den gesamten Einsatz-Temperaturbereich die richtige Korrekturspannung liefert.

- Der A/D-Wandler sollte nach dem Delta-Sigma-Prinzip arbeiten und über eine 50-Hz/60-Hz-(sin x)/x-Filterfunktion verfügen.

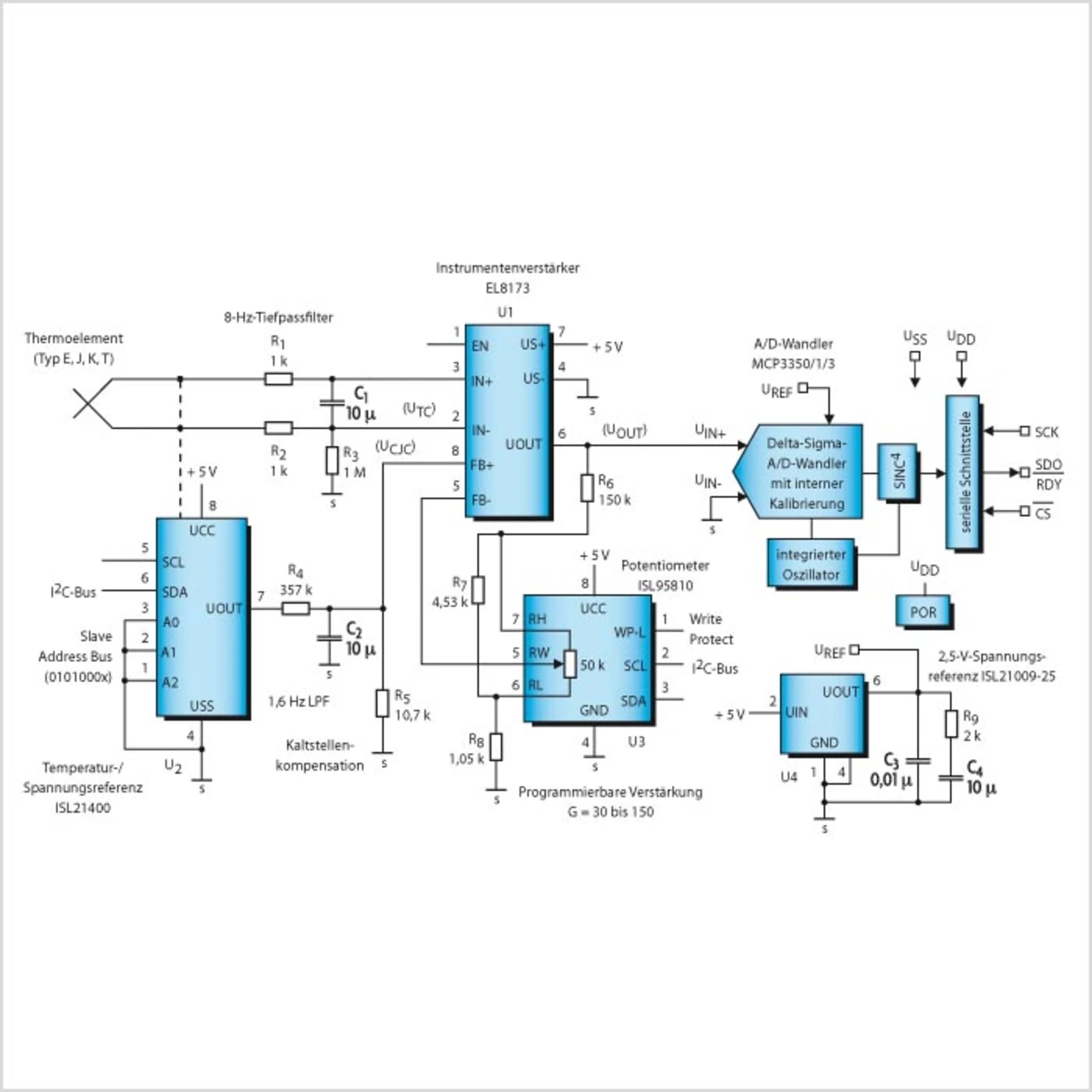

Zum Aufbau des Thermoelementverstärkers werden fünf aktive und nur wenige passive Bauelemente benötigt. Die Basis der Schaltung (Bild 4) bilden der Instrumentenverstärker EL8173, die Temperatur/Spannungs-Referenz ISL21400 zur Kaltstellenkompensation und das digitale Potentiometer ISL95810 zur Einstellung der Verstärkung in Abhängigkeit des Thermoelementtyps. Hinzu kommen der 22-bit-Delta-Sigma-A/D-Wandler MCP355x und die passende, stabile 2,5-V-Spannungsreferenz ISL21009-25. Alle Elemente benötigen eine Spannungsversorgung von 5 V. Bei den passiven Bauelementen hat Rutronik Metallschichtwiderstände mit einer Toleranz von einem Prozent sowie MKP-Filterkondensatoren hoher Güte von Wima (www.wima.de) und Arcotronics (www.arcotronics.de) ausgewählt. Zur Entkopplung kommen Tantal-Kondensatoren von AVX (www.avx.com) zum Einsatz.

Schaltungstechnik im Detail

Der Micropower-Instrumentenverstärker wurde mit seinen Rail-to-Rail-Eigenschaften speziell für eine Versorgungsspannung von 5 V optimiert. Zur Bandbreitenbegrenzung und Rauschreduzierung sowie als effektive Filterung der Störungen für Sensoren in den Zuleitungen dient das Tiefpassfilter (8 Hz) mit den Eingangswiderständen R1 und R2 und dem Kondensator C1. Die Eingangskapazitäten des Instrumentenverstärkers wirken zusammen mit den Widerständen R1 und R2 als Gleichtaktfilter zur Kompensation der mit zunehmender Frequenz limitierten Gleichtaktunterdrückung des Instrumentenverstärkers.

- Aufbau einer Thermoelementverstärker-Schaltung #####

- Heiß oder kalt: das Messprinzip

- Aufbau einer Thermoelementverstärker-Schaltung

- Aufbau einer Thermoelementverstärker-Schaltung

- Literatur