Embedded-Computing

Flüssigkeitskühlung für CompactPCI-Rechner

Betrachtet man Smartphones mit ihren über 3 Milliarden Transistoren und nur noch etwa einem halben Watt Verlustleistung, scheint Kühlung kein Thema mehr zu sein. Doch weit gefehlt: Mit steigendem Hunger nach Rechenleistung kommt dem Thema Verlustleistung und Abwärme neue Bedeutung zu.

Ein typischer Industrierechner im 3HE Europasteckkartenformat auf Basis von CompactPCI Serial (Bild 1) erzeugt mit seinem XEON-3-Prozessor eine Verlustleistung von 50-80 W in Form von Abwärme. Solche Systeme nutzen in der Regel Hochleistungsgrafikkarten auf der Basis von NVIDIA GeForce GTX oder der Quadro-Familie zur Visualisierung von Rohdaten, Vorverarbeitung und Ereignissen. So ergänzt kommen dann nochmal bis zu 150 W hinzu. Es ist ein Leichtes, diese Systeme über die eingebauten Ethernet-Schnittstellen oder die CompactPCI-Serial-Busplatine [1] zu vernetzen und so die Rechenleistung weiter zu steigern. Systeme mit 5 oder 8 CPU-Baugruppen sind problemlos möglich. Problemlos ist dabei natürlich relativ, denn die hohe Verlustleistung von über einem kW im Volumen von etwas mehr als einem Schuhkarton überfordert normale Kühlsysteme.

Eine Anwendung für solche Rechnerboliden sind heute im hochaktuellen Thema »Autonomes Fahren« zu finden. Alle Hersteller der deutschen Automobilindustrie forschen zu diesem Thema und sind auf den Straßen Europas mit Versuchsfahrzeugen unterwegs. Sie erfassen relevante Daten und leiten daraus Erkenntnisse ab, welche Daten und Algorithmen benötigt werden, und reagieren (lenken, bremsen, beschleunigen) teilweise mit diesen Daten schon autonom, wenn auch immer unter hochkonzentrierter Aufsicht der Versuchsingenieure und Testfahrer.

Jobangebote+ passend zum Thema

Wohin mit der Wärme?

Diese Versuchssysteme befinden sich typischerweise geschützt im Kofferraum des Fahrzeugs, zusammen mit allen anderen System- und Sensorelektroniken. Dadurch kommt für die konventionelle Abluftkühlung mit leistungsstarken Lüftern ein weiteres Problem bei den beschriebenen Mehrprozessorsystemen hinzu: Es ist nämlich nicht nur ein Problem, die Abwärme aus dem Baugruppenträger heraus zu schaffen, es stellt sich im Kofferraum in unmittelbarer Nachbarschaft der anderen Geräte auch die Frage, wohin mit der Wärme. Direkt in den Kofferraum würde dies über kurz oder lang zu massiven Problemen bei allen Versuchssystemen führen.

Einen schönen Eindruck davon, wie voll es in einem solchen Kfz-Kofferraum werden kann, gewinnt man durch die Bilder des Internetartikels »Pilotiertes Fahren mit dem AUDI A7 Jack«, den die Webseite mobilegeeks.de [2] veröffentlicht hat.

Diese beiden Probleme löst das neue System CoolConduct der Firma EKF, das im Frühjahr 2017 in Zusammenarbeit mit einem deutschen Spezialisten industrieller Flüssigkeitskühlungen zur Serienreife entwickelt wurde. Es besteht aus drei aufeinander abgestimmten Komponenten.

In den Baugruppenträger der Indu-strierechner wird oberhalb der Baugruppen eine neuartige, 19“-fähige Konduktionsplatte integriert (Bild 2). Dieser wird von einem Kühlmittel durchströmt und stellt den primären Wärmetauscher für die zu kühlenden Baugruppen dar.

An den Baugruppenträger wird über zwei Bajonettkupplungen eine Einheit mit redundanten Kühlpumpen und einem Kühlmittelbehälter angeschlossen, die abgesetzt vom Baugruppenträger auch mehrere Meter entfernt untergebracht werden kann. Die Bajonettkupplungen sind rückschlagsfrei, das heißt, sie können im Feld ohne Kühlmittelaustritt an- und abgekoppelt werden.

An die Kühlpumpe wird der sekundäre Kühlkreislauf mit einem weiteren Wärmetauscher angeschlossen, der im Außenbereich das Kühlmittel kühlt.

Durch diese zwei Kreisläufe kann das System quasi von der Umgebungsluft unabhängig eingesetzt und gekühlt werden. Es kommt vor allem zu keinem Schmutzeintrag durch die Kühlung in den Baugruppenträger.

Primärer und sekundärer Wärmetauscher

Im Kofferraum für das Multiprozessorsystem kühlt der primäre Wärmetauscher die Prozessor- und Grafikbaugruppen im Baugruppenträger und gibt über das Medium die Wärme an den sekundären Wärmetauscher ab. Dieser ist unter dem Fahrzeug, quer zur Fahrtrichtung, montiert und gibt die Wärme dann, unterstützt durch den Fahrtwind, an die Umgebung ab. Das gesamte System überwacht sich selbst, etwaige Fehler werden natürlich an das Versuchssystem selbst gemeldet und verarbeitet.

Die eigentliche Innovation aber, die zum Patent angemeldet wurde, ist die Art und Weise, wie die Baugruppen an den primären Wärmetauscher im Baugruppenträger angeschlossen werden. Die bisherige Technologie mit sogenannten Wedge-Locks, die vor allem im militärischen Bereich eingesetzt wurde, erforderte speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte und damit teure Baugruppen, die nur mit großem Aufwand auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden können.

Form- und Wärmeschluss

Bei der EKF-Technologie werden aktuelle Rechnerbaugruppen (COTS) aus dem firmeneigenen Baugruppenprogramm verwendet. Das inverse, dreidimensionale Abbild der Bestückungsseite wird in einen Metallblock gefräst und bildet so einen form- und vor allem wärmeschlüssigen, für diese Baugruppe spezifischen, Anschluss an den primären Wärmetauscher. Zum optimalen Energietransport sind diese Konduktoren aus Kupfer hergestellt (Bild 3).

Am oberen Ende eines jeden solchen Kupferkonduktors befindet sich eine plane Fläche, die an ein spezielles Übergabemodul, dass zwischen den jeweiligen oberen Führungsschienen platziert ist, ankoppelt.

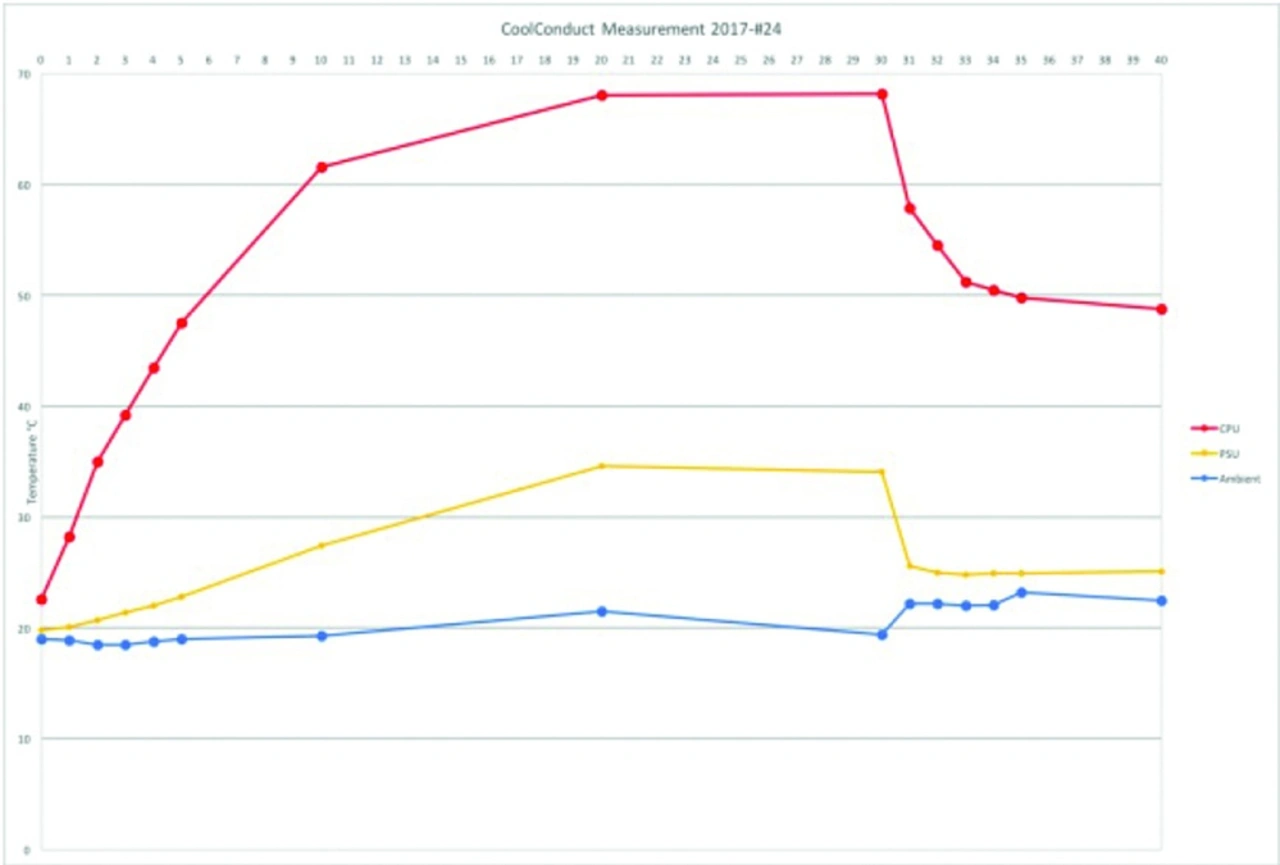

Diese Übergabemodule sind mit dem primären Wärmetauscher verbunden und verfügen über einem hohen thermischen Wirkungsgrad und stellen so die sehr effiziente Wärmepassage sicher. Bild 4 zeigt den Temperaturverlauf im System, Bild 5 die Temperaturdifferenz in den Kühlschläuchen zwischen primärem und sekundärem Wärmetauscher.

Die Baugruppen bleiben zu jedem Zeitpunkt im Feld im Baugruppenträger steckbar und können zu Wartungszwecken leicht entnommen werden, ohne Verwendung von Spezialwerkzeugen und ohne den Baugruppenträger demontieren zu müssen [3].

Damit bleibt einer der wesentlichen Vorteile der 19-Zoll-Technik, nämlich der problemlose Baugruppentausch im Feld, erhalten. Oft bauen Entwicklungsteams von Versuchssoftware genau auf diese Möglichkeit, die Software oder die Sensorik im Feld zu ändern, um dann mit dem Versuch fortfahren zu können. Weitere Einsatzfälle sind die Erweiterung um CPU-Baugruppen oder der Wechsel des Massenspeichers.

Aber nicht nur die hohe Packungsdichte und der geringe Bauraum eines Industrierechners kann ein besonderes Abwärme-Management erfordern. Es existieren viele Anwendungen, die eine von der Umgebungsluft getrennte Kühlung der Rechnersysteme erfordern, um beispielsweise das Eindringen von explosiven Gasen, Stäuben oder ölbelasteter Luft zu verhindern. Solche Einsatzbedingungen finden sich auf Bohrplattformen genauso wie im Tagebau oder in der Papiererzeugenden Industrie, die mit schwefelsauren Luftverunreinigungen [4] oft den schleichenden Tod für moderne Rechner bedeuten, da diese durch den gesetzlich geforderten Umstieg auf bleifreies Lot (RoHS-Verordnung) einen erhöhten Anteil Silber in ihren Lötstellen aufweisen.

Weitere Beispiele für hochperformante Rechnercluster auf engstem Raum finden sich darüber hinaus nicht nur im rein zivilen Bereich. Auch gepanzerte, selbstfahrende Fahrzeuge für den Einsatz in Krisengebieten, die parallele Spurüberwachung von Kennzeichen an Highways als Homeland-Security-Anwendung, die Gesichtserkennung in heißen, staubigen Umgebungen sind aktuelle Arbeitsfelder. Und ein Beispiel, das so naheliegend ist und gleichzeitig doch exotisch klingt, ist die automatisierte, rechnergestützte Müllsortierung.

Fazit

Das System CoolConduct von EKF bietet dem Versuchssystemplaner wie dem Automatisierer neue Möglichkeiten, beliebige Rechenleistung in seiner Anwendung vorzusehen. Die Vorteile hohe Kühlleistung auch in harschen Umgebungen, Verwendung moderner, aktueller Rechnertechnologie, und Wechselfähigkeit der Baugruppen im Feld wird durch ein weiteres Merkmal abgerundet, das bei diesen Vorteilen nicht vermutet wird: Das System ist aufgrund einiger intelligenter Details nur halb so teuer wie herkömmliche am Markt verfügbare, professionelle Lösungen. (fr)

Referenzen

https://de.wikipedia.org/wiki/CompactPCI_Serial

https://www.mobilegeeks.de/artikel/ein-selbstversuch-pilotiertes-fahren-mit-dem-audi-a7-jack/

https://www.ekf.de/s/srs/srs8493/srs8493_pi.pdf

http://www.dolge-systemtechnik.de/elektronik-korrosion/