Optimales Platinen-Layout für Entkopplungskondensatoren – 1. Teil

EMV beginnt auf der Leiterplatte

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

EMV beginnt auf der Leiterplatte

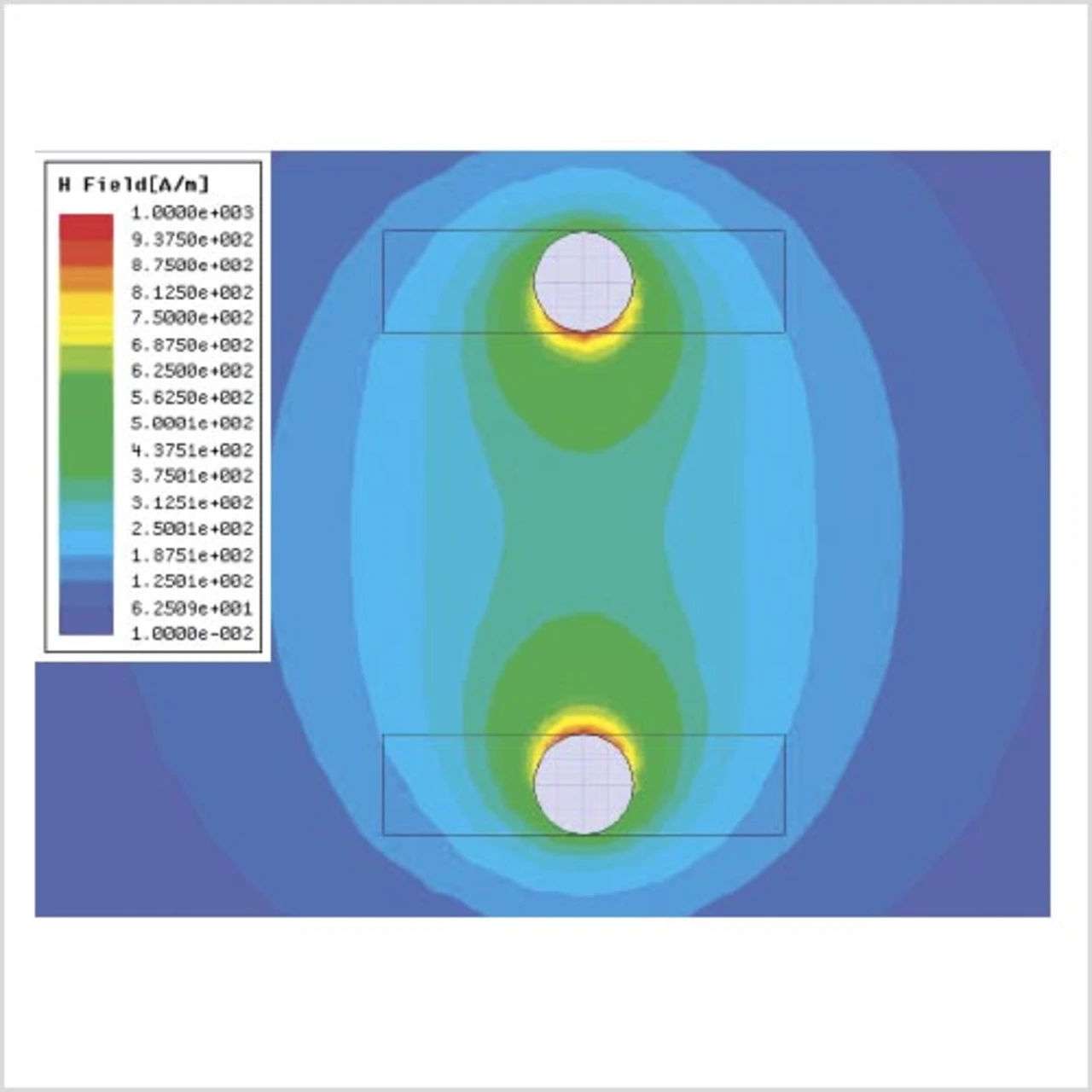

Auch in dieser Darstellung lässt sich bei größeren Leiterlängen ein etwa linearer Zusammenhang zwischen Leiterlänge und Induktivität beobachten. Bei sehr kurzen Leiterlängen hingegen wird die Abnahme der Induktivität immer ausgeprägter, also genau entgegen dem in Bild 4a erkennbaren Trend. Die Ursache dieses Effektes liegt in der magnetischen Kopplung der beiden vertikalen Leiterelemente, wenn diese ausreichend nah beieinander liegen.

Jobangebote+ passend zum Thema

An dieser Stelle ist ein kleiner Exkurs zum Thema Induktivität hilfreich: Die Induktivität ist das Verhältnis des magnetischen Flusses zu dem Strom, der diesen Fluss hervorruft. Da Strom nur in geschlossenen Stromkreisen fließt, ist auch die Induktivität eine Eigenschaft geschlossener Stromkreise [vgl. Gleichung 3]. Für bestimmte Betrachtungen kann es sinnvoll sein, diese Induktivität unter Einhaltung geeigneter Randbedingungen auf einzelne Leiter oder Teile davon zu verteilen. Diese „partielle Eigeninduktivität“ ist jedoch nur bei Beachtung der Randbedingungen „aussagekräftig“ und daher mit Vorsicht zu genießen!

Dank moderner Field-Solver können Strukturen heute als Ganzes untersucht werden, wodurch das mit der Nutzung analytischer Formeln verbundene Risiko, Fehler durch die Nichtbeachtung von Randbedingungen zu machen, ausgeschaltet wird.

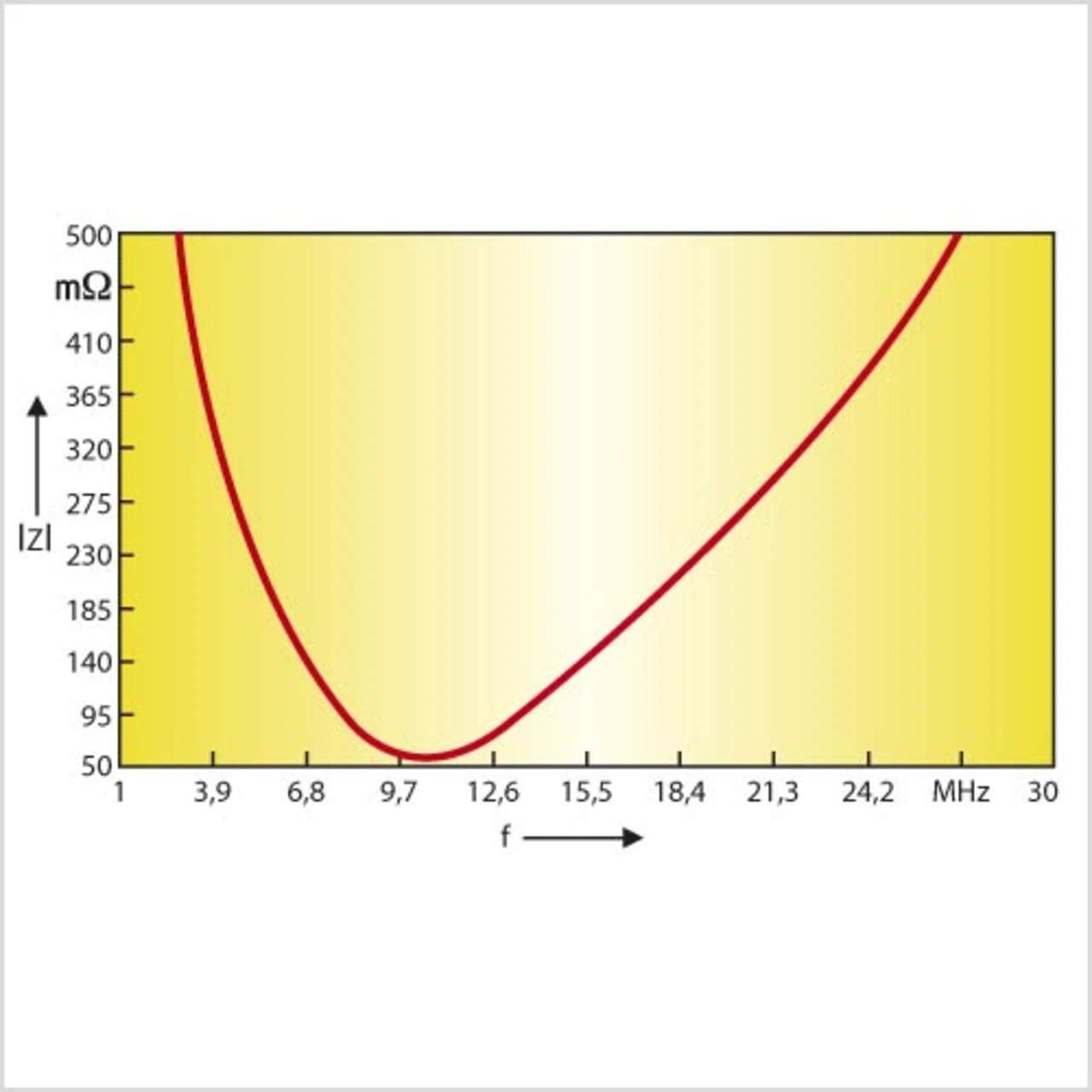

Hinlänglich bekannt ist inzwischen die Tatsache, dass Kondensatoren aufgrund ihrer parasitären Eigenschaften mehr oder weniger schmalbandige Bauelemente sind. Für diesen Beitrag wird unterstellt, dass ein Betrag der Impedanz kleiner 100 mΩ als „niederohmig“ betrachtet werden kann. Ohne genaue Kenntnis der Applikation ist eine sinnvollere Festlegung kaum möglich, insofern ist diese Annahme durchaus etwas willkürlich, orientiert sich aber an gängigen Anforderungen. Betrachtet man mit dieser Vorgabe den Betrag der Impedanz eines 100-nF-SMD-Kondensators (Bild 2), zeigt sich, dass dieser nur in einem Bereich von etwa 8 MHz bis etwa 14 MHz unterhalb o.g. Schwelle bleibt. Bei Frequenzen unterhalb des Impedanz-Minimums hat die Kurve eine negative Steigung (kapazitives Verhalten), oberhalb des Impedanz-Minimums ist die Steigung positiv (induktives Verhalten). Dieses charakteristische Verhalten hat dazu geführt, dass solche Kondensatoren bereits seit langem als Serienresonanzkreise (R-L-C) modelliert werden [1].

Aus einer Impedanzmessung lässt sich das „R“ direkt im Impedanzminimum ablesen, da sich hier die Blindanteile dank gegenläufiger Phasenlage aufheben; mit dem bekannten „C“ kann das „L“ direkt mit der Thomsonschen Schwingungsformel berechnet werden:

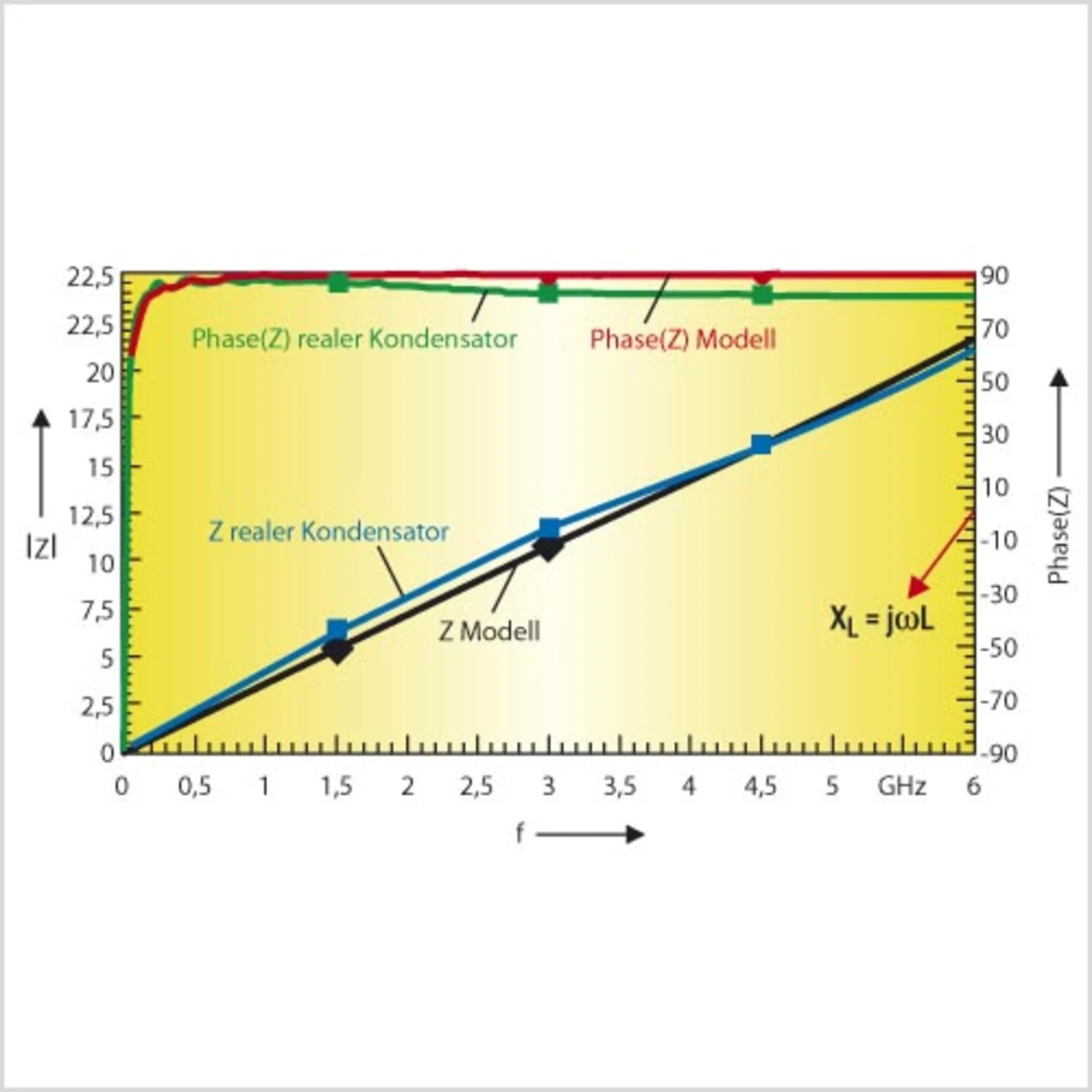

In Bild 3 wurden die aus gemessenen S-Parameter-Daten gewonnenen Werte für den Betrag von Z und der Phase(Z) dem RLC-Modell gegenübergestellt, um das Modell zu validieren. Im gesamten Frequenzbereich ist eine sehr brauchbare Übereinstimmung zu erkennen. Aufgrund der Methode, mit der die Messdaten gewonnen wurden, ist deren Gültigkeit oberhalb 3 GHz nicht unbedingt gegeben, weshalb die Bestätigung des Modells auf diesen Frequenzbereich beschränkt bleiben soll. Das Minimum im Betrag der Impedanz ist in dieser sehr breitbandigen Darstellung bei etwa 10 MHz kaum auszumachen, der kontinuierliche Anstieg des Betrages von Z ist dafür umso augenfälliger.

- EMV beginnt auf der Leiterplatte

- Literatur

- EMV beginnt auf der Leiterplatte

- EMV beginnt auf der Leiterplatte