Optimales Platinen-Layout für Entkopplungskondensatoren – 1. Teil

EMV beginnt auf der Leiterplatte

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Literatur

| arbeitete in den Jahren 1989 bis 1991 als freier Mitarbeiter der Firma Compact Software, Paterson (New Jersey), wo er Erfahrungen in der Programmierung von Simulations-Tools sammelte. 1992 stellte er die erste Version der Software „Silent“ vor, die seither kontinuierlich weiterentwickelt wird. Die 1993 von ihm gegründete Dirks Compliance Consulting veranstaltet seit Anfang der 90er die Seminarreihe EMV-Praxis, in der er seit fünf Jahren selbst als Vortragender mitwirkt. Gemeinsam mit Prof. Dirks forscht er im Bereich EMV und gibt die Erkenntnisse in Seminaren und Beratungen weiter. Aus seiner Arbeit gingen diverse Veröffentlichungen hervor. |

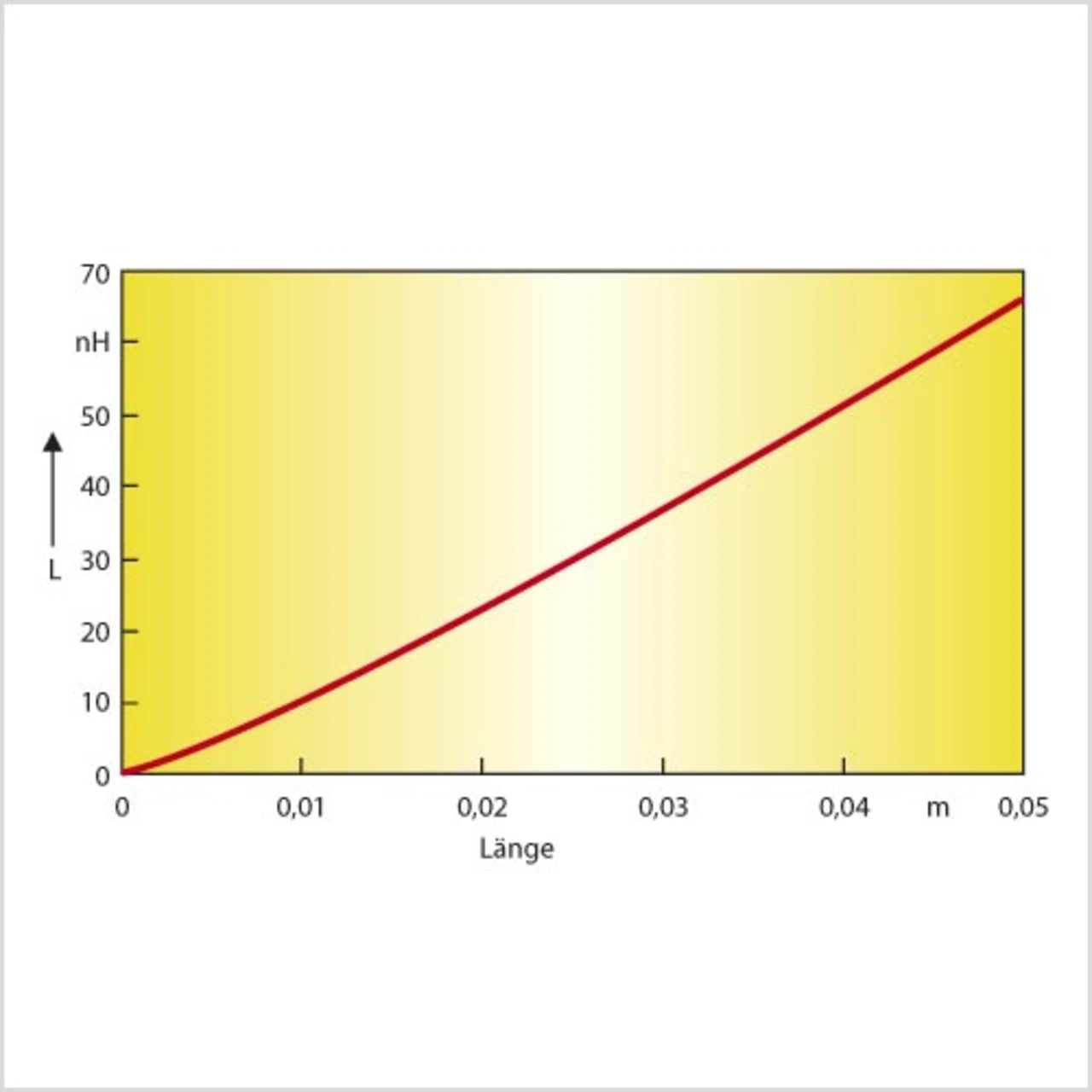

Für überschlägige Betrachtungen wird auch gerne der Wert 10 nH/cm verwendet. Derselben Logik folgend, wird Kondensatoren mit längeren Bauformen eine größere Induktivität zugeordnet als solchen, die kürzer sind, wobei letztlich das Längen-Breiten-Verhältnis die relevante Größe ist. Empfehlungen zur Verbesserung der Kondensator-Performance zielen daher in der Regel darauf ab, möglichst kurze und breite Leiterelemente zu verwenden, z.B. für die Verbindung von Pad und Via. Übersetzt auf die Geometrie des Kondensatorkörpers, hat dies zur Entwicklung so genannter Reverse-Geometry-Kondensatoren geführt, die dann z.B. unter der Bezeichnung „0306“ die Kontaktierungen an den langen Kanten aufweisen. Diese Strategie ist naheliegend, da damit an allen „verfügbaren Schrauben“ gedreht wurde (vgl. Gleichung 3), also alle Freiheitsgrade im Sinne einer Performance-Verbesserung ausgenutzt wurden. Der Zusammenhang aus Gleichung 3 ist in Bild 4a grafisch dargestellt, wobei eine Leiterdicke von 0,1 mm zugrundegelegt wurde. Bei größeren Leiterlängen ist der Zusammenhang zwischen Länge und Induktivität nahezu linear, bei kurzen Leiterlängen – mit denen wir es hier zu tun haben – scheint jedoch die weitere Reduzierung der Leiterlänge eine immer geringere Abnahme der Induktivität zur Folge zu haben.

Jobangebote+ passend zum Thema

Da dieser Ansatz ohnehin einen gravierenden Mangel aufweist, wird er an dieser Stelle nicht weiterverfolgt. Dieser Mangel besteht darin, dass in Gleichung 3 keinerlei Aussage darüber gemacht wird, wie und wo sich der Stromkreis schließt, dessen Bestandteil der betrachtete Leiter ist. Die Gleichung kann folglich nur sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn der Rückstrom so weit entfernt ist, dass er keinerlei Wechselwirkungen mit dem betrachteten Leiter haben kann – später wird untersucht, ob diese Bedingung bei unseren Betrachtungen erfüllt wäre.

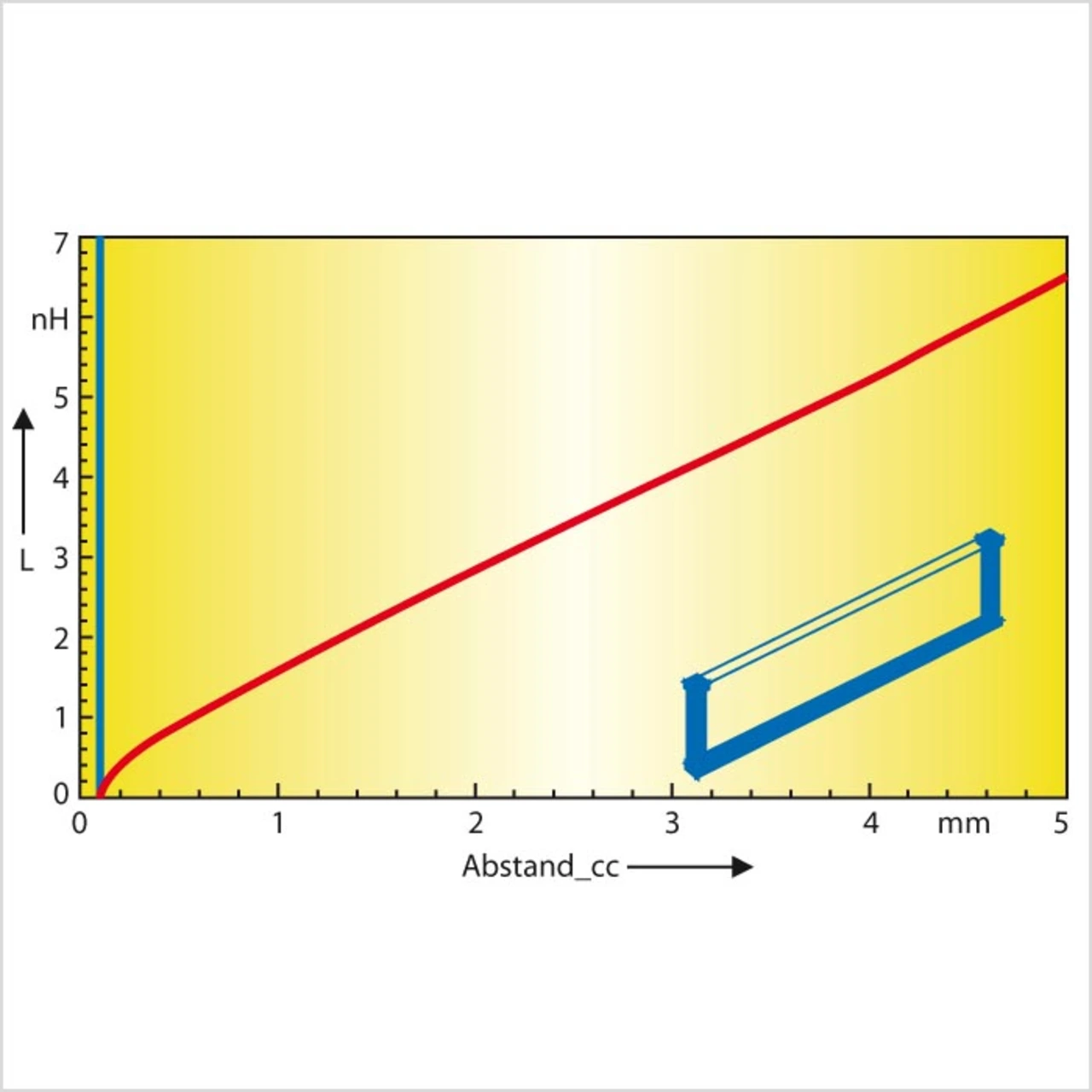

Um nicht Opfer irgendwelcher (manchmal gar nicht erwähnter) Randbedingungen bzw. Annahmen zu werden, wurde eine Leiterschleife mit Hilfe eines 3D-Field-Solvers (HFSS V.11 [2]) untersucht. Die anschließend extrahierte Induktivität ist in Bild 4b als Funktion der „Leiterlänge“ dargestellt; genauer gesagt ist der Parameter auf der X-Achse der Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden vertikalen runden Leiterelemente. Die Länge der beiden flachen Leiter entspricht also dem X-Parameter abzüglich des zweifachen Radius der runden Leiterelemente. Bei einem abstand_cc = 100 μm wäre die Länge also genau gleich Null, in der Grafik durch eine blaue vertikale Linie gekennzeichnet.

- EMV beginnt auf der Leiterplatte

- Literatur

- EMV beginnt auf der Leiterplatte

- EMV beginnt auf der Leiterplatte