Optimales Platinen-Layout für Entkopplungskondensatoren

EMV beginnt auf der Leiterplatte (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Von der Theorie in die Praxis: Layout-Empfehlungen

Die Auswirkungen, die sich aufgrund der elektromagnetischen Effekte in vorgenanntem Fall ergeben, können wie folgt zusammengefasst werden:

- Die althergebrachte Erkenntnis, dass kürzere Leiterelemente zu einer geringeren Induktivität führen müssten, lautet: Je kleiner die vom Strom umspannte Fläche ist, desto kleiner ist die Gesamtinduktivität.

- Gelingt es, zwischen gegenüberliegenden Leitern eine magnetische Kopplung herzustellen, wirkt sich dies zusätzlich auf die Gesamtinduktivität aus.

- Der Strompfad im Kondensator ändert sich mit der Frequenz und mit ihm ändern sich Induktivität und Kapazität.

- Auch SMD-Kondensatoren zeigen Leitungscharakter.

Jobangebote+ passend zum Thema

Aus 1.) ergeben sich zwei Möglichkeiten, die Gesamtinduktivität zu mindern: Zum einen sollte der Abstand zwischen den Vias, die die Pads mit der Udd- bzw. GND-Plane verbinden, möglichst klein sein. Zum anderen sollte die Länge der Vias dadurch minimiert werden, dass das Udd-GND-Plane-System möglichst nah an der Bestückungsseite liegt. Theoretisch ließe sich die vom Strom umspannte Fläche besonders bei höheren Frequenzen auch noch dadurch mindern, dass der Plattenstapel innerhalb des Kondensators möglichst nah an der Leiterplatte liegt. Dies ist natürlich in erster Linie ein Aspekt, der vom Kondensatorhersteller bestimmt wird. Allerdings darf man annehmen, dass Kondensatoren mit größeren Kapazitätswerten oftmals auch über eine größere Anzahl an Platten verfügen. Der dadurch ausgelöste Platzbedarf könnte dazu führen, dass der Plattenstapel einen Großteil des Kondensatorvolumens ausfüllt und damit auch relativ nah an der Leiterplatte beginnt.

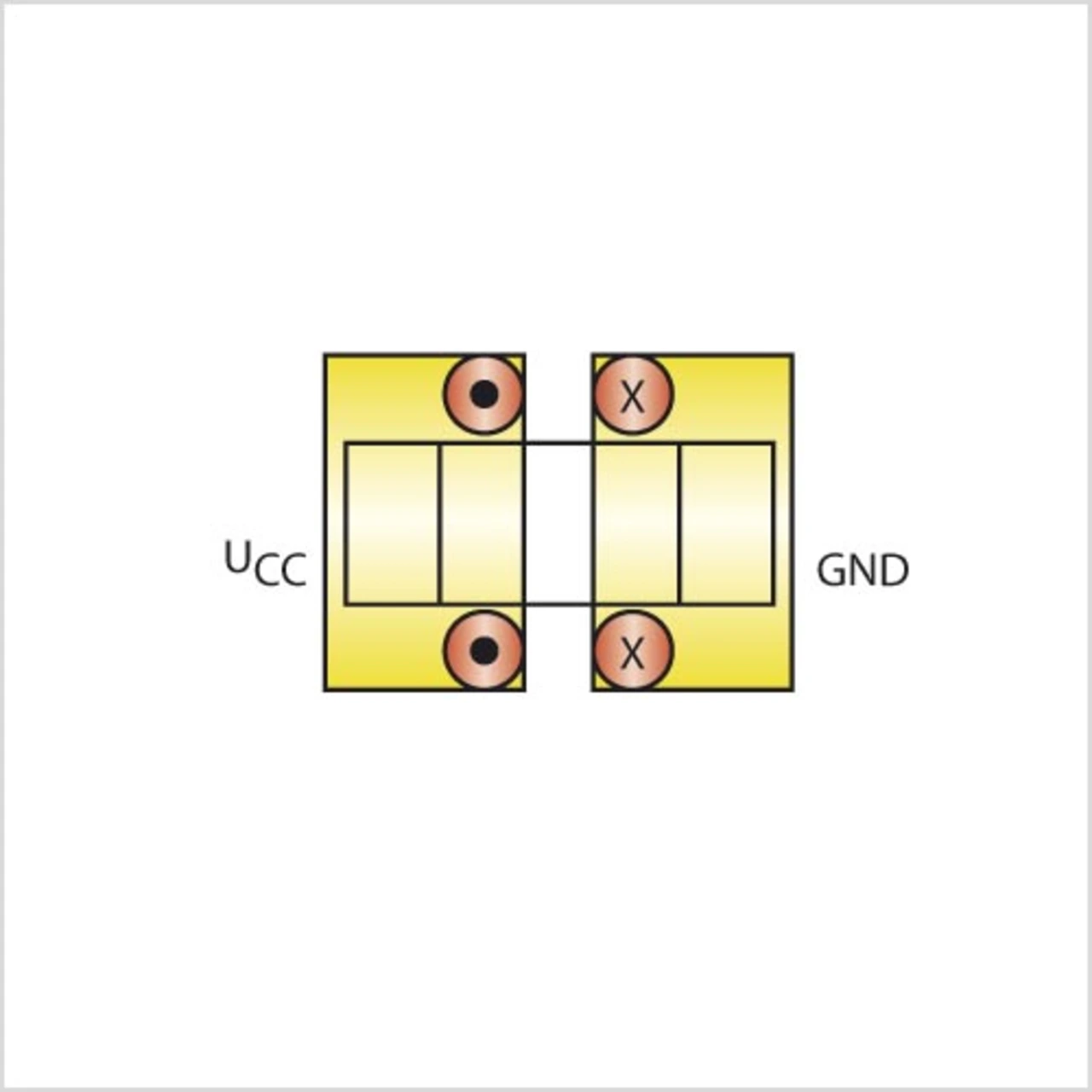

Die Vorgabe, die sich aus 2.) ergibt, stellt in der Praxis eine Verstärkung der bereits aufgestellten Forderung dar, dass die Vias auf Udd und GND-Seite möglichst nah beieinander sein sollen. Die geometrischen Anforderungen die sich daraus für Pads und Vias ergeben, sind in Bild 11 als konkreter Layoutvorschlag dargestellt. Dabei ergibt sich eine Geometrie, die auf den ersten Blick seltsam erscheint: Der Abstand zwischen Udd- und GND-Pad wurde soweit wie möglich reduziert, damit sich die Vias möglichst nahe gegenüberstehen; dadurch reichen die Pads deutlich unter den Keramikkörper des Kondensators in einen Bereich, in dem nicht gelötet wird. In dem Bereich zwischen Via und Lötverbindung wird dadurch wiederum die Fläche zwischen unterster Kondensatorplatte und Pad minimal, was den Einfluss der Baugröße des Kondensators minimiert. Die für die Induktivität relevante Fläche wird dann nämlich in der Horizontalen von den beiden Vias und in der Vertikalen von den untersten Kondensatorplatten und dem Power-System begrenzt. Der gezeigte Layoutvorschlag reduziert die Gesamtinduktivität zusätzlich durch die wirksame Parallelschaltung zweier Vias pro Pad.

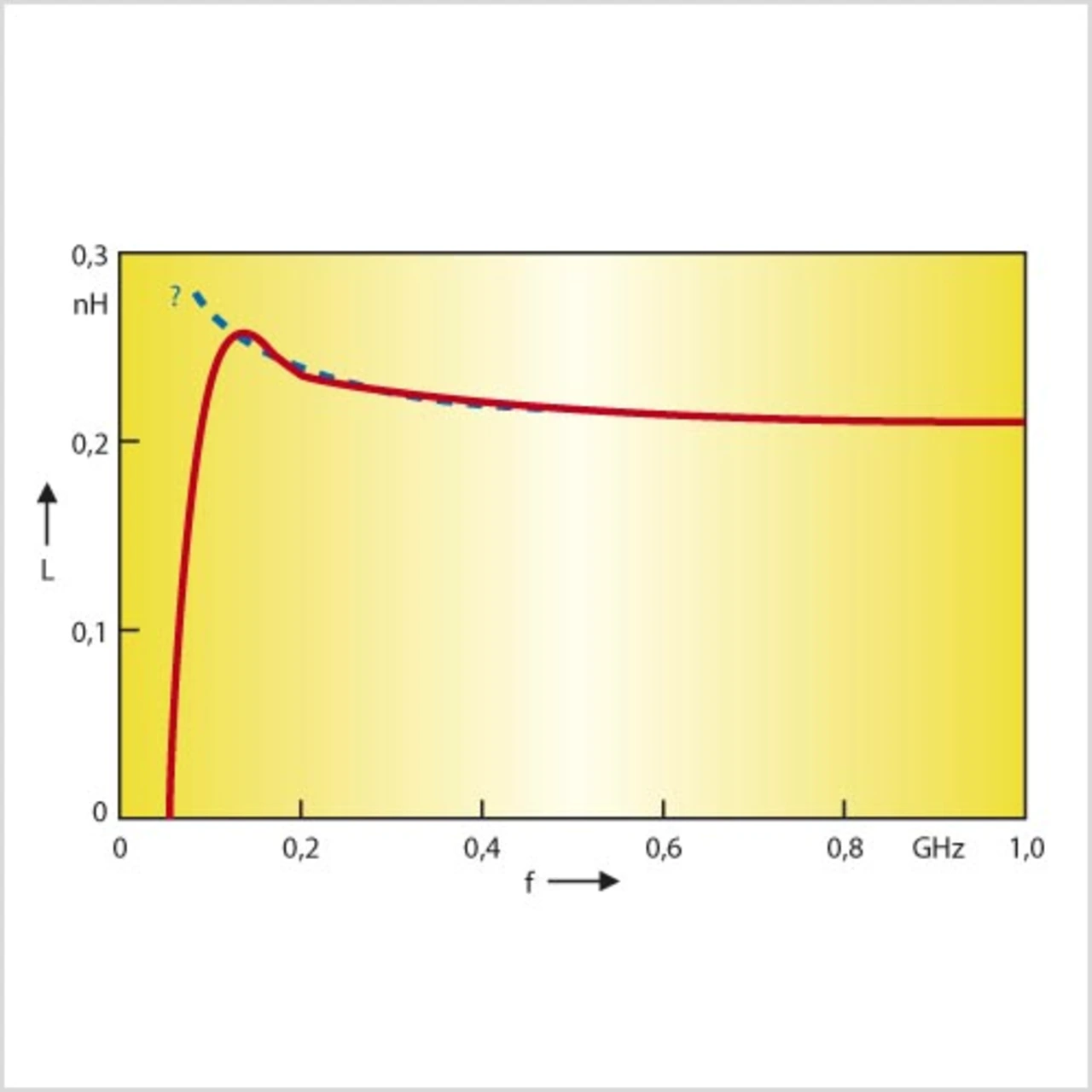

Da es naheliegend ist, dass der beobachtete Effekt frequenzabhängig ist, wurde in Bild 8 die Gesamtinduktivität der Konstruktion als Funktion der Frequenz abgebildet. Die gezeigte Kurve ist allerdings nur in Teilen korrekt, da die dargestellte Induktivität durch Rückrechnung aus dem Imaginärteil der Gesamtimpedanz gewonnen wurde gemäß folgender Gleichung:

L = Im (Z) / ω

Im Imaginärteil von Z ist jedoch nicht nur das XL, sondern auch das XC enthalten, die Formel folglich nur dann richtig, wenn das XC vernachlässigbar klein ist. Bei niedrigen Frequenzen ist das XC die dominante Größe. In der Serienresonanz wird bekanntlich der Imaginärteil Null, da sich XL und XC dank gleich großer Beträge und gegenläufiger Phase aufheben (vgl. Teil 1, Bild 2). Mit zunehmender Frequenz wird der Fehler immer kleiner, da das XC immer kleiner wird. Beispielsweise ist das XL bei der dreifachen Resonanzfrequenz bereits dreimal so groß wie in der Resonanz, das XC hingegen ist auf ein Drittel gefallen; die errechnete Induktivität liegt also „nur noch“ um etwa 10 % unter dem tatsächlichen Wert. Die Kurve in Bild 8 zeigt also eine klare Induktivitätsabnahme mit zunehmender Frequenz. Bedenkt man, dass gerade bei Annäherung an die Serienresonanzfrequenz zu kleine Induktivitätswerte ausgegeben werden, lässt sich zudem eine stärker ausgeprägte Abnahme der Induktivität besonders in diesem Bereich beobachten. Der Induktivitätsbeitrag des Kondensators ist also – wie vermutet – eine frequenzabhängige Größe, wobei die Abnahme der Induktivität keine lineare Funktion über der Frequenz ist.

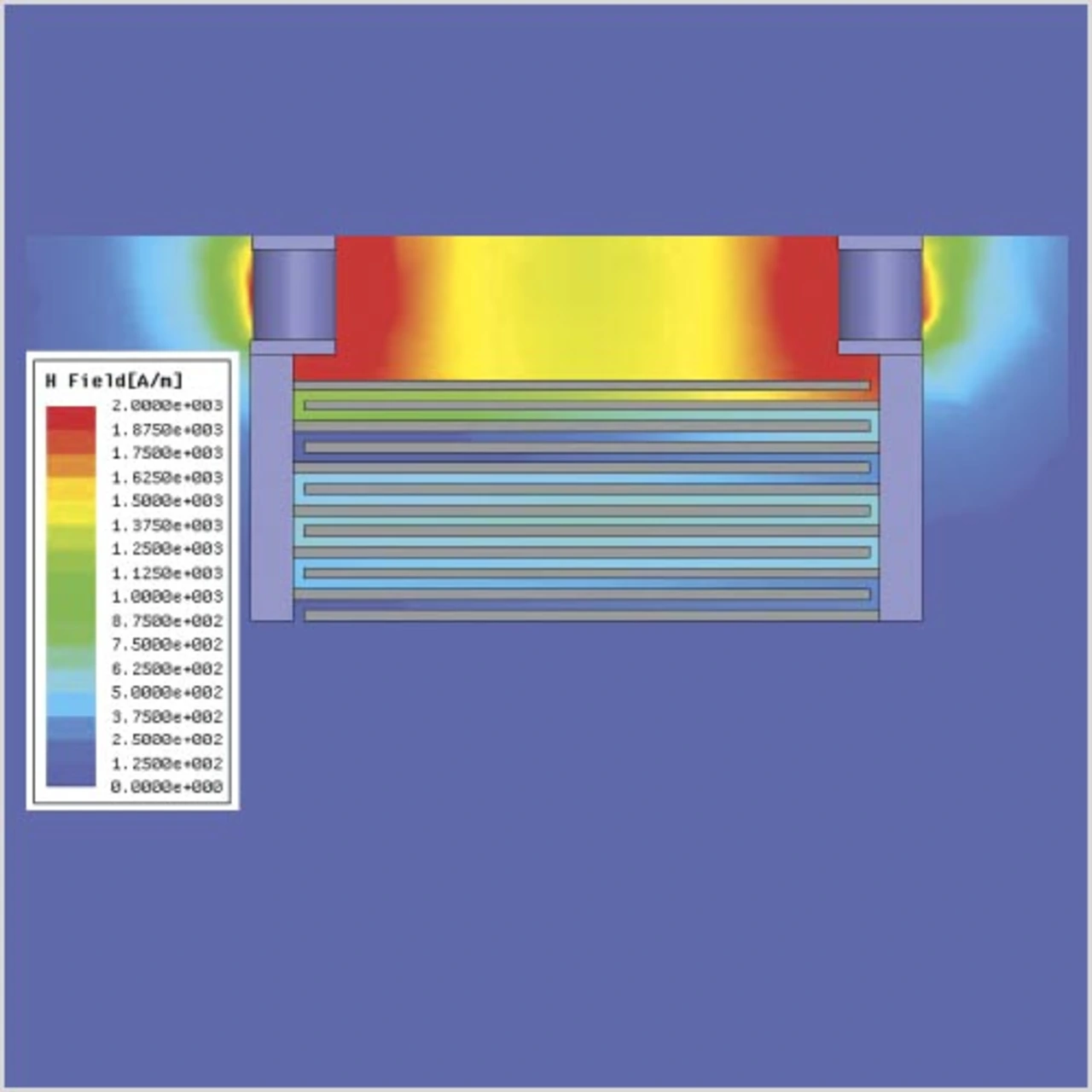

Einen Hinweis auf die sich dahinter verbergenden Vorgänge vermag Bild 9 zu geben: Der Betrag des H-Feldes im Längsschnitt eines Mehrschicht-Keramikkondensators bestätigt zunächst, dass sich der Stromfluss bei höheren Frequenzen in den unteren Platten konzentriert. Bei genauerer Betrachtung lässt sich zudem erkennen, dass es in dem stromführenden Teil des Plattenstapels einen Bereich gibt, wo wiederum kein Strom fließt. Dieses Phänomen erinnert sehr stark an einen Stromknoten auf einer Leitung im Resonanzfall. Wie bereits in [4] für Trapezkondensatoren gezeigt, verhalten sich auch Mehrschicht-Keramikkondensatoren wie Leitungen. Angesichts der aus zwei sich gegenüberstehenden Leitern bestehenden Topologie ist dies eigentlich auch nicht erstaunlich, erreicht die Konstruktion dank einer mitunter erheblichen Dielektrizitätszahl doch beachtliche elektrische Längen. Die so genannte Serienresonanz von SMD-Kondensatoren ist also eher so etwas wie ein erster Eigenmode einer Leitung.

- EMV beginnt auf der Leiterplatte (Teil 2)

- EMV beginnt auf der Leiterplatte (Teil 2)

- Von der Theorie in die Praxis: Layout-Empfehlungen

- EMV beginnt auf der Leiterplatte (Teil 2)