Darauf ist laut ebm-papst zu achten

Achtung, Wechselwirkung zwischen Ventilator und Anwendung

Es kommt immer wieder vor, dass Ventilatoren in der Anwendung nicht so leise sind wie erhofft – oder weniger effizient, als die Angaben im Datenblatt versprechen. Wie man dem begegnen kann, darüber informiert ebm-papst.

Radial- und Axialventilatoren arbeiten heute sehr effizient und leise. Eingebaut in einer Anwendung, ändert sich ihr Verhalten jedoch, wenn die Zuström- oder Abström-Bedingungen gestört sind. Beeinträchtigungen sind meist der Funktion geschuldet: Klappen und Filter können den Luftstrom verändern; auch der Abstand zu Wänden und Wärmetauschern sowie der Einsatz von Schutzgittern wirken sich aus. Typische Auswahlprogramme können diese Auswirkungen nur begrenzt berücksichtigen, weil sie die unter Laborbedingungen ermittelten Werte zugrunde legen. Diese müssen schließlich auf reproduzierbaren Messungen bei (ungestörten) Standardbedingungen beruhen. In der Anwendung gibt es aber – bedingt durch die Einbauverhältnisse im jeweiligen Gerät – mehr oder weniger ausgeprägte Verwirbelungen.

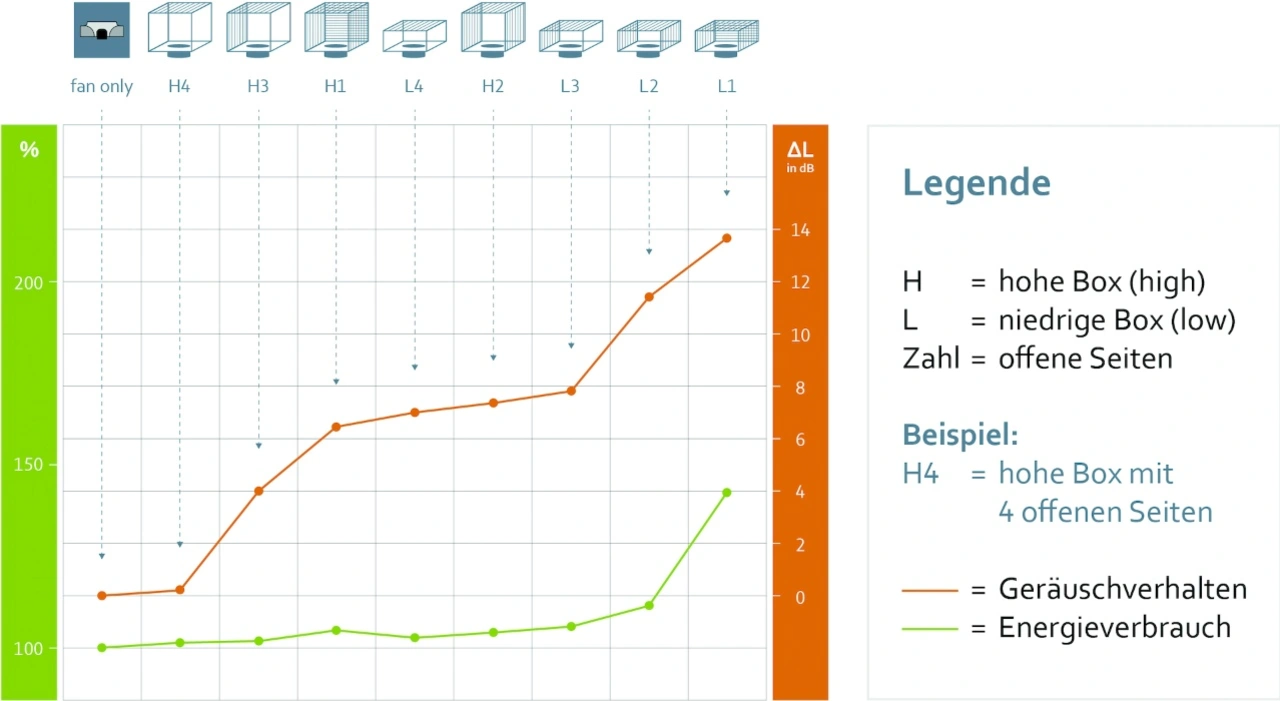

Abweichungen aufgrund der Einbausituation

Diese Turbulenzen führen zu einer unter realen Bedingungen nur schwer kalkulierbaren Geräuschentwicklung. Einmal im Gerät eingebaut, stimmen die dokumentierten Werte häufig nicht mit der Realität überein. Der Energieverbrauch und die Geräuschentwicklung verändern sich je nach saugseitiger Einbausituation – abhängig davon, wie stark das Gehäuse die Durchströmung behindert, also zum Beispiel ob axial von vorne angesaugt wird, radial von allen Seiten oder etwa einseitig. Im schlechtesten Fall steigen dadurch die Leistungsaufnahme und der Geräuschpegel bei gleichem Betriebspunkt signifikant an.

Jobangebote+ passend zum Thema

Abweichungen aufgrund von Schutzgittern

Um die Sicherheit zu gewährleisten, müssen Axialventilatoren in der Regel mit Schutzgittern ausgerüstet werden. Dabei ist es wichtig, die Geometrie des Schutzgitters der Strömungsführung anzupassen, um möglichst wenige Verluste und Geräusche zu erzeugen. Heute schlagen akustische Einzeleffekte von Schutzgittern übrigens deutlich stärker zu Buche als noch vor einigen Jahren. Denn moderne Ventilatoren arbeiten für sich allein betrachtet so leise, dass die vom Schutzgitter verursachten Effekte stärker hörbar sind. Es ist also nicht sinnvoll, sich in punkto Leistungsaufnahme sowie Geräuschemission nur auf Katalogwerte zu verlassen. Auswahlprogramme sollten so aufgebaut sein, dass sie möglichst viele Parameter abfragen, die sich an der reellen Einbausituation orientieren.

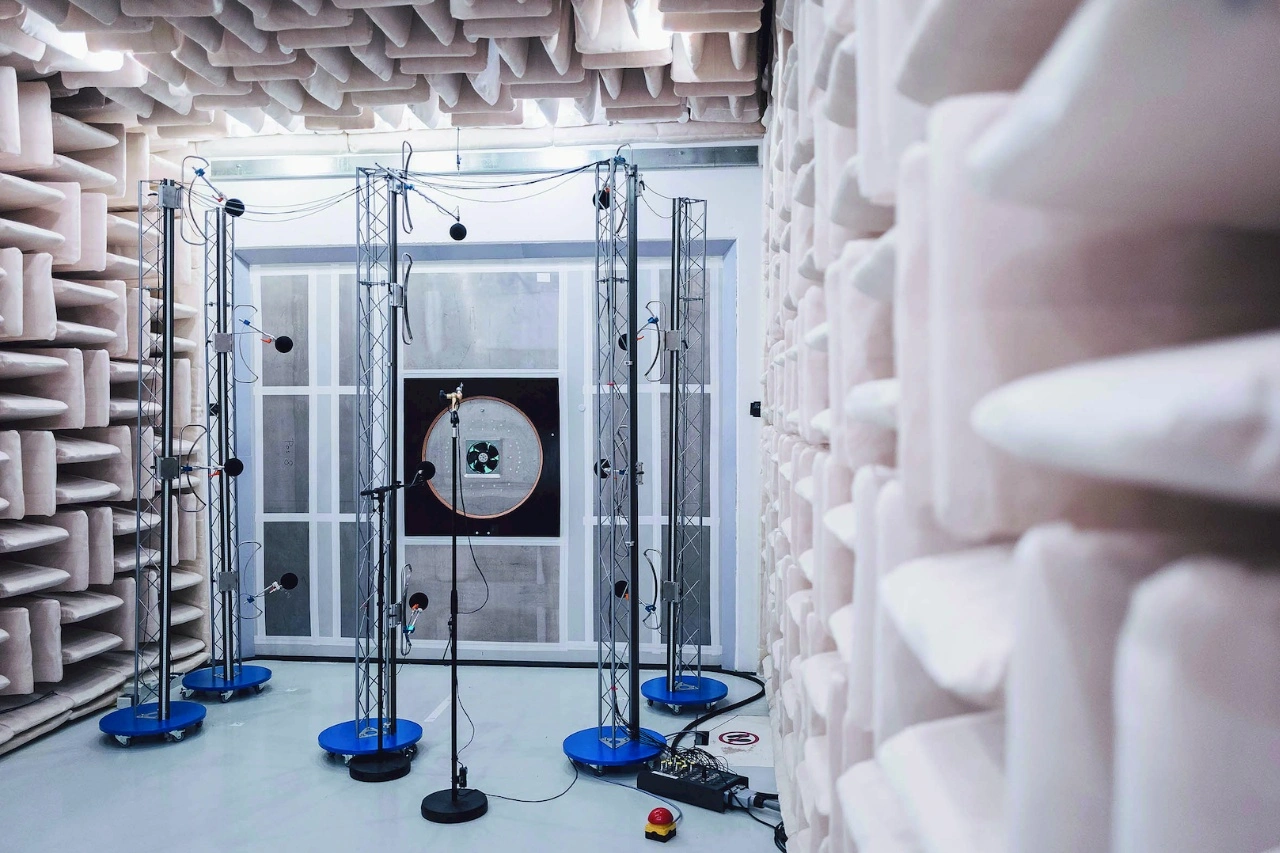

Da Wechselwirkungen zwischen Ventilator und Anwendung immer auftreten können, hat es sich der Ventilatoren- und Motorenspezialist ebm-papst zur Aufgabe gemacht, die spätere Einbausituation soweit irgendwie möglich bereits bei der Entwicklung eines Ventilators zu berücksichtigen. Dabei arbeitet man bei den unterschiedlichen an der Entwicklung beteiligten Disziplinen eng zusammen, angefangen bei leistungsfähigen Simulations-Tools und Prüfständen bis hin zum psychoakustischen Prüflabor.

Letzteres gewinnt zunehmend an Bedeutung. Denn heute kann beispielsweise eine im Freien aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe, auch wenn sie vielleicht der Lärmschutznorm TA entspricht, die Nachbarschaft mit störenden Geräuschen verärgern. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Ventilatoren zusätzlich zur gängigen Bewertung des Schallpegels auch nach psychoakustischen Kriterien optimiert werden.

Wird die spätere Einbausituation bereits bei der Entwicklung berücksichtigt, verbessert das die Resultate, wie sich am Beispiel der »RadiPac«-Ventilatoren des Unternehmens zeigt. Hier hat ebm-papst nicht nur Laufrad, Motor und die Ansteuerelektronik im Hinblick auf Energieeffizienz und Geräuschemission optimiert, sondern auch die reale Einbausituation in RLT-Geräten (raumlufttechnischen Geräten) mit einbezogen. Das breite Wirkungsgradoptimum bei den Radialventilatoren führt dazu, dass diese in praktisch jedem Betriebspunkt mit möglichst geringer Leistungsaufnahme arbeiten und es auch in puncto Lautstärke keine unliebsamen Überraschungen gibt.

Unerwünschte Effekte nachträglich beheben

Für jeden Hersteller eines RLT-Geräts gibt es einen Worst Case: Im eingebauten Zustand ist der gewählte Ventilator zu laut oder nicht effizient genug, sodass sich im schlimmsten Fall die Markteinführung dadurch deutlich verzögert. Gerade in solchen Fällen kann es sich lohnen, beim Spezialisten nachzufragen. Mit passiven Bauteilen wie dem Vorleitgitter »FlowGrid« beispielsweise, welches sich für Axial- und Radialventilatoren eignet, können unliebsame Effekte im eingebauten Zustand auch noch nachträglich gemindert werden. Durch die Konstruktion werden Wirbelzöpfe beim Auftreffen auf das Gitter aufgespalten und beim Durchfluss deutlich abgeschwächt. Dadurch nimmt der Schalldruck im gesamten Frequenzbereich ab, insbesondere aber der störende Drehklang im niederen Frequenzbereich. Das Ergebnis ist ein reduzierter Schalldruckpegel und ein als angenehmer empfundenes Geräusch. So lassen sich in lärmsensiblen Anwendungen wie etwa Wärmepumpen oder bei Luftreinigern für Klassenzimmer gute Ergebnisse erzielen und Geräuschvorschriften leichter einhalten.

Fazit: Bei großen wie kleinen Ventilatoren kann es sich gleichermaßen lohnen, die Strömungssituation genau zu analysieren, zu bewerten und geeignete Optimierungsmaßnahmen zu finden. Kompetente Ventilatorenhersteller wie ebm-papst helfen, wenn es bei luftführenden Geräten darum geht, Probleme bereits im Vorfeld zu verhindern bzw. noch vor der Produkteinführung ein Optimum hinsichtlich Geräusch und Effizienz zu erreichen. Je eher sie bei der Entwicklung eines Geräts mit einbezogen werden, desto präziser lässt sich der Ventilator an die spezifische Einbaubedingung der Anwendung anpassen.