Leiterplattendesign

Relais mit zwangsgeführten Kontakten

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Temperaturaspekte müssen berücksichtigt werden!

Auch wenn ein Relais nur zwischen zwei Schaltzuständen hin- und herschaltet, also auf den ersten Blick fast schon digital anmutet, ist es ein hochkomplexes Bauteil und in seiner Leistungsfähigkeit stark von analogen Faktoren abhängig.

Als einer der wichtigsten Einflussfaktoren gilt die Temperatur. Die meisten Industrieapplikationen fordern eine maximal mögliche Umgebungstemperatur von 70 °C oder 85 °C. Das SF-Y ist laut Datenblatt bis 70 °C spezifiziert, kann aber unter Einhaltung gewisser Vorgaben auch bis 85 °C betrieben werden. Warum ist diese Einschränkung notwendig?

Zum einen Verschleißen die Kontakte insbesondere bei anspruchsvollen Lasten schneller, da bei hoher Umgebungstemperatur der nötige Wärmeeintrag in das Kontaktmaterial zum Erreichen der Schmelzpunktes geringer ist. Eine hohe Umgebungstemperatur fördert also ein Aufschmelzen der Kontaktoberfläche und damit eine Kontaktschädigung. Ist darüber hinaus eine hohe Schaltspielzahl in kurzer Zeit (hohe Schaltfrequenz) gefordert, wird es noch kritischer: Je kürzer die Zeit zwischen zwei Schaltvorgängen, desto weniger Zeit bleibt dem Kontaktsystem zum Abkühlen. Die Kontakte erhitzen sich mit jedem Schaltvorgang weiter, das oben genannte Aufschmelzen der Kontaktoberfläche wird zusätzlich begünstigt.

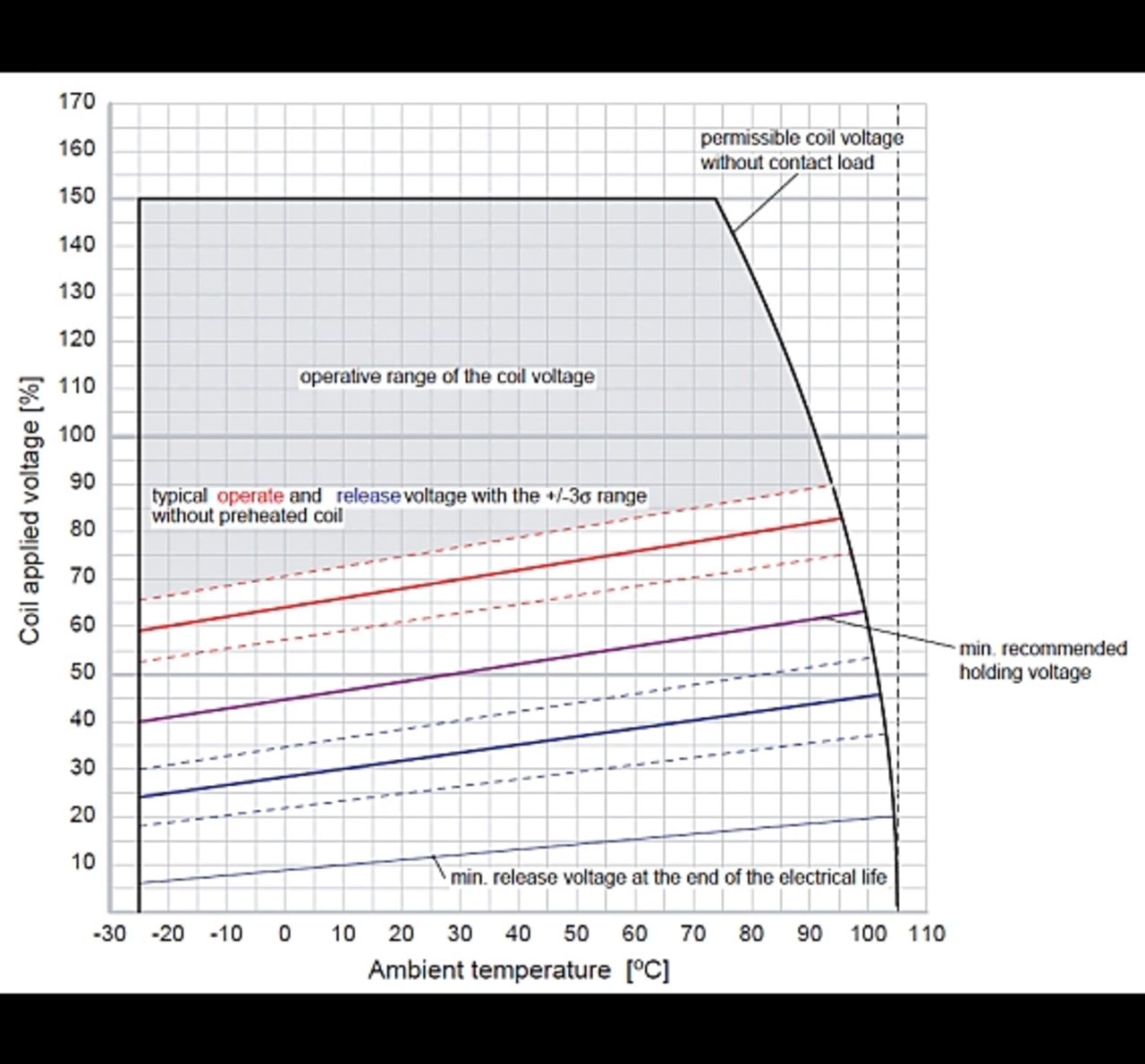

Zum anderen ist auch der Antrieb des Relais, sprich die Relaisspule, gefährdet. Der durch sie fließende Strom erhitzt die Spule, diese Wärme addiert sich zur Umgebungstemperatur und der Erwärmung, welche die schaltenden Kontakte erzeugen. Gerade in sehr klein gebauten Relais kann hier eine Temperaturerhöhung in der Größenordnung 50 bis 70 Kelvin auftreten. Damit herrschen im Inneren der Spule Temperaturen bis 150 °C, selbst ein Spulendraht mit guter und temperaturfester Isolation (zum Beispiel ein Klasse F-Draht) kommt hier ins Schwitzen. Schmilzt die Isolation, entstehen Kurzschlüsse zwischen den Spulenwindungen. Der Spulenstrom steigt dadurch weiter an und die Spule beginnt zu schmoren oder zu brennen, womit das Lebensdauerende des Relais erreicht ist. Daher ist es bei hohen Umgebungstemperaturen ratsam, die Spule nicht überzuerregen. Das Bild zeigt exemplarisch das Ansteuerdiagramm des SFN4D-Relais. Es verdeutlicht, wie die Fähigkeit zur Übererregung mit der Temperatur abnimmt.

Doch auf der anderen Seite kann auch eine zu geringe Spulenspannung zu Lebensdauereinbußen führen. Eine zu niedrige Spulenspannung führt zu längeren Schaltzeiten und stärkerer Prellneigung, was wiederum die Entstehung von Lichtbögen begünstigt und damit den Kontaktverschleiß erhöht. Die Relaishersteller empfehlen daher, Relais mit Nennspannung oder sogar einer leichten Übererregung einzuschalten und dann auf eine Haltespannung abzusenken. Dies kann entweder durch einen Widerstand in Reihe zur Relaisspule geschehen, welcher frühestens nach ca. 100 ms zugeschaltet wird, oder eleganter durch eine PWM (Pulsweitenmodulation). Als Frequenz der PWM empfehlen sich je nach Relais mindestens 2 kHz bis 5 kHz, um einem störenden Pfeifen der Relaismechanik vorzubeugen.

- Relais mit zwangsgeführten Kontakten

- Anmerkungen zur gewählten Gehäusebauform

- Die technischen Aspekte der Neuentwicklung

- "Wo gehobelt wird, fallen Späne!"

- Temperaturaspekte müssen berücksichtigt werden!