NTC- und PTC-Thermistoren

Überströme sicher begrenzen

In Stromversorgungen glätten und stabilisieren hochkapazitive Kondensatoren nach der Gleichrichtung die Zwischenkreisspannung. Sind diese im Einschaltmoment entladen, stellen sie für den Gleichrichter und das Netz quasi einen Kurzschluss dar. Dabei treten extrem hohe Ströme auf, die den Gleichrichter zerstören oder die Netzsicherung auslösen können. Auch bei induktiven Lasten wie zum Beispiel größeren Transformatoren oder Motoren können extrem hohe Einschaltströme auftreten. Was lässt sich dagegen tun?

Als kostengünstige und zuverlässige Maßnahme gegen hohe Einschaltströme bieten sich NTC- oder PTC-Thermistoren der Marke »Epcos« von TDK-EPC an.

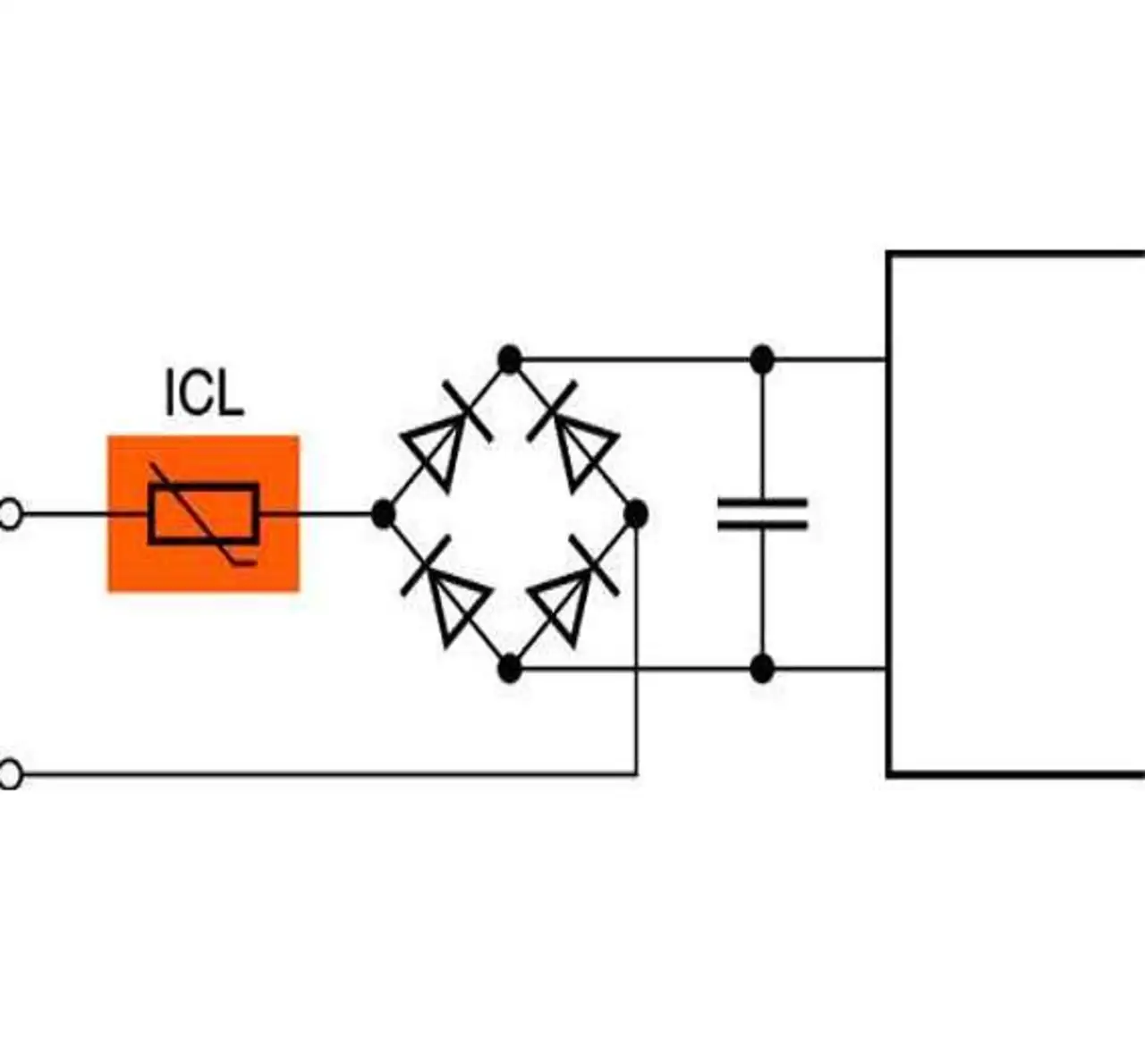

Bild 1 zeigt das vereinfachte Schaltbild eines Netzeingangs mit Einschaltstrombegrenzer (ICL, Inrush Current Limiter), wie sie beispielsweise bei Stromversorgungen in der Leistungsklasse bis 100 W zum Einsatz kommen. Keramische, NTC-basierte ICLs weisen die typische Charakteristik eines Heißleiters auf und sind somit temperaturabhängige Widerstände. Mit steigender Temperatur nimmt ihr Widerstand ab.

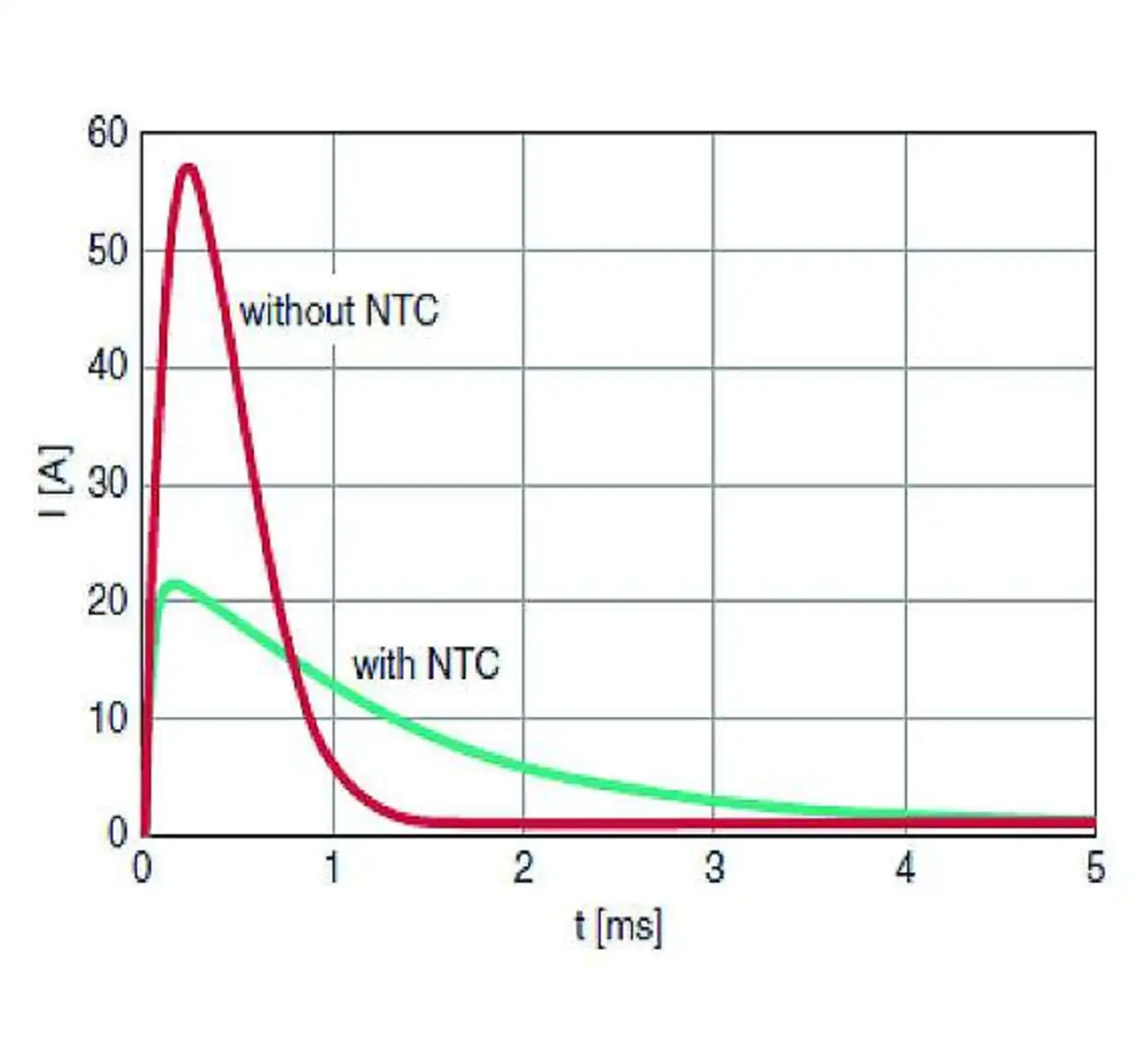

Im Einschaltmoment bei +25 °C sind sie relativ hochohmig (1 Ω bis 120 Ω, je nach Typ) wodurch nur ein geringer Strom durch die Last fließt. Durch den Stromfluss erwärmt sich der ICL zunehmend - dadurch steigt der Strom weiter, bis er seinen durch Last definierten Nominalwert erreicht.

Durch dieses Verhalten wird ein sanftes und ungefährliches Anfahren der Last erzielt (Bild 2).

Der ICL erwärmt sich in dieser Phase in der Regel um 10 K bis 30 K bezogen auf die Umgebungstemperatur.

ICLs von Epcos weisen im leitenden Zustand nur noch geringe Widerstandswerte auf. Dadurch ist auch ihre Verlustleistung - zumindest bei Geräten der unteren und mittleren Leistungsklasse - entsprechend gering, und sie beeinflussen den Gesamtwirkungsgrad des Geräts nur vernachlässigbar.

Bei größeren Stromversorgungen besteht die Möglichkeit, den ICL mit einem Relais zu überbrücken, nachdem der Nennstrom des Geräts erreicht ist.

Zur Auswahl des richtigen ICLs sind folgende Angaben entscheidend:

- Die Lastkapazität, welche die Mindestgröße des ICLs bestimmt.

- Der maximale Dauerstrom sowie die maximale Umgebungstemperatur TA (soweit der ICL nach der Einschaltphase nicht überbrückt wird).

- Die geforderte Reduzierung des Einschaltstroms bezogen auf +25 °C Umgebungstemperatur.

Bei der Bestimmung des Bauelements ist entscheidend, dass der maximale Dauerstrom in keinem Fall den zulässigen Höchststrom des ICLs (Imax) überschreitet.

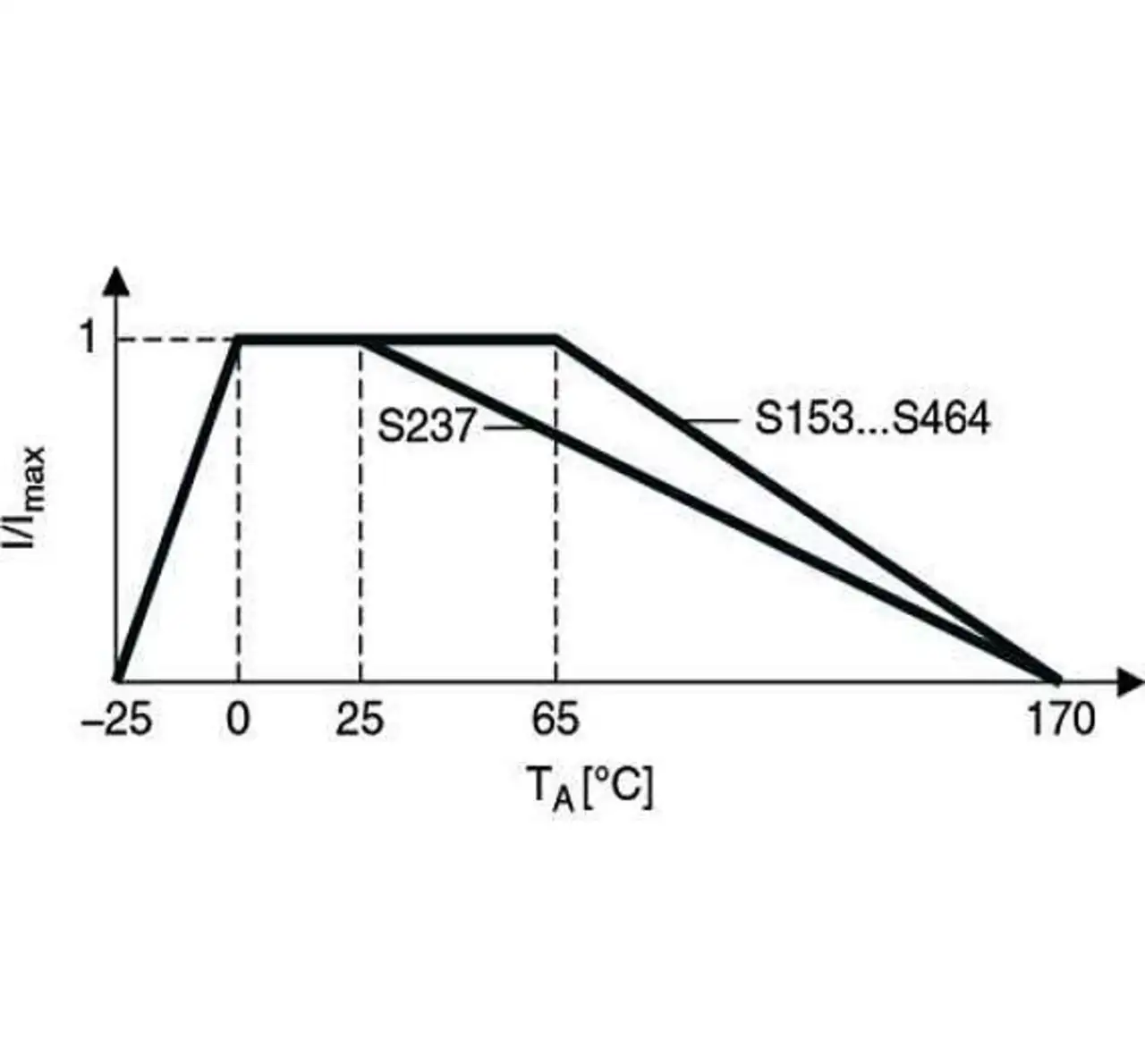

Bild 3 zeigt das Derating-Verhalten der ICLs von Epcos bezogen auf den Strom und die Temperatur.

Mit den Gleichungen (1) und (2) können für die ICLs »S153« bis »S464« sowie für den Typ »S237« die Maximalströme in Abhängigkeit von der Temperatur TA berechnet werden.

(1)

(2)

NTCs schützen induktive Lasten

Sehr hohe Einschaltströme mit den erwähnten negativen Folgen treten auch bei induktiven Lasten auf. Dazu zählen leistungsstarke Transformatoren oder Motoren mit schwer anlaufenden Lasten wie etwa Kompressoren, Pumpen größere Staubsauger und Antriebe von Förderbändern. Am Beispiel eines Transformators wird gezeigt, wie ein NTC-ICL für diese Applikation berechnet werden kann: Die Scheinleistung S sei 1,0 kVA, der gemessene Einschaltstrom 350 A, die Netzspannung 110 V ± 10% mit einer Frequenz von 60 Hz; der Wirkungsgrad (η) des Trafos sei 70%.

Der maximale Dauerstrom ergibt sich aus der Leistung, dem Wirkungsgrad und der geringsten Versorgungsspannung nach Gleichung (3).

(3)

Zur Berechnung der maximal auftretenden Energie im Einschaltmoment sind der Blindwiderstand Z sowie die Induktivität L des Transformators nach den Gleichungen (4) und (5) zu ermitteln.

(4)

(5)

Daraus wiederum kann nach der Gleichung E = ½ ∙ Z ∙ I2 die maximale Energie berechnet werden, die am NTC-ICL auftritt, nämlich 56,8 J. Der »B57364S2109A002« von Epcos erfüllt die geforderte Spezifikation: Er kann 70 J absorbieren und ist im Temperaturbereich zwischen 0 °C bis +65 °C für einen Dauerstrom von 16 A ausgelegt.

Neben der Begrenzung von Einschaltströmen stellen zu hohe Dauerströme oder geräteinterne Kurzschlüsse eine Gefahr dar. In der Regel sind es defekte Zwischenkreiskondensatoren oder Leistungshalbleiter, von denen Risiken ausgehen. Um diese Gefahrenquellen zu eliminieren, bieten sich hierfür in Serie geschaltete PTC-Thermistoren an (Bild 4).

Im Gegensatz zu den NTCs weisen sie eine positive Temperaturcharakteristik auf. Das heißt, bei Raumtemperatur sind sie sehr niederohmig. Durch zu hohe Ströme erfolgt eine zunehmende Eigenerwärmung der PTCs - sie gehen in den hochohmigen Zustand über und begrenzen damit den Strom. Diese keramischen Bauelemente sind praktisch selbstrückstellende Sicherungen: Sobald der Überstrom abgeschaltet ist, kühlen sie ab und gehen wieder in den leitenden, niederohmigen Zustand über. Wie werden sie richtig dimensioniert?

PTCs richtig dimensionieren

Das Produkt aus der Wärmekapazität eines PTCs und dem maximal zulässigen Temperaturanstieg, unterhalb dessen der PTC leitend bleibt, ergibt die maximale Energie, mit der das Bauelement beaufschlagt werden kann. Zur Berechnung dient Gleichung (6).

(6)

Bei sehr großen zu schützenden Lasten kann es erforderlich sein, dass mehrere PTCs parallel und/oder in Serie geschaltet werden müssen. Die Anzahl der benötigten Bauelemente berechnet sich nach Gleichung (7).

(7)

Für die Gleichungen (6) und (7) sind C die Kapazität des Zwischenkreiskondensators in F, Cth die Wärmekapazität des PTCs in J/K, EPTC dessen maximale Energiezufuhr in Ws, ohne dass er hochohmig wird, TA,max die maximale Umgebungstemperatur des PTCs und Tref dessen Referenztemperatur jeweils in °C sowie Umax der Spitzenwert der Ladespannung des Kondensators in V.

Mit ihren steilen Kennlinien eignen sich PTCs von Epcos auch zur Grenztemperaturerfassung. Dazu werden sie in den SMD-Baugrößen 0805, 0603 sowie 0402 angeboten. Die Typen der Serie »B59721A*« in der Baugröße 0805 haben Ansprechtemperaturen von +70 °C bis +130 °C in Schritten von 10 K. Ihr Nennwiderstand beträgt 680 Ω. Bei den Serien »B59641A*« (0603) und »B59421A*« (0402) liegen die Ansprechtemperaturen zwischen +75 °C und +145 °C beziehungsweise +75 °C und +135 °C - ebenfalls in Schritten von 10 K. Bei diesen Bauelementen beträgt der Nennwiderstand 470 Ω.

Bei allen Typen liegt die maximal zulässige Betriebsspannung bei 32 V (DC). Werden diese Bauelemente an Hotspots in Stromversorgungen platziert, können sie zum Beispiel zur Steuerung des Lüfters eingesetzt werden, um kritische Temperaturen zu vermeiden.