Von Galvani zum Lithium-Ionen-Akku

Zurück in die Zukunft

Der Schlüssel zum Erfolg von Elektro-Fahrzeugen ist die Akkutechnik. In Kooperationen mit Batterieherstellern setzt die Automobilindustrie auf verschiedene Sekundärzellen: Natrium-Nickelchlorid, Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen. Das größte Potential wird jedoch der Lithium-Ionen-Technologie zugeschrieben.

Von Galvani zum Lithium-Ionen-Akku

Der Schlüssel zum Erfolg von Elektro-Fahrzeugen ist die Akkutechnik. In Kooperationen mit Batterieherstellern setzt die Automobilindustrie auf verschiedene Sekundärzellen: Natrium-Nickelchlorid, Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen. Das größte Potential wird jedoch der Lithium-Ionen-Technologie zugeschrieben.

Jobangebote+ passend zum Thema

Dem Kraftfahrzeug, Inbegriff der Mobilität, steht ein Wandel bevor. Seit den 1990er Jahren forschen Automobilhersteller verstärkt in Richtung alternativer Antriebe. Verdrängte einst der Verbrennungsmotor den Elektroantrieb (Kasten S.58), scheint das strombetriebene Fahrzeug wieder Oberhand zu gewinnen. Damals wie heute ist den Entwicklern bewusst: Elektromotoren weisen den höheren Wirkungsgrad auf – und ebenso wie damals hängt heute der Erfolg der elektrobetriebenen Fahrzeuge von der Komponente Batterie ab. Möglichst viel Energie auf kleinstem Raum und wenig Gewicht sowie Sicherheit, Stabilität und Langlebigkeit sind Faktoren, die das Speichermedium erfüllen muss. Doch Batterien sind noch teuer und die Garantiefrage ist weithin ungeklärt.

In den vergangen Jahren wurde vor allem in Europa die Akkuentwicklung aufgrund der Forschung zugunsten der Brennstoffzelle vernachlässigt. Einige Experten sind der Ansicht, dass schon längst serienreife Elektro-Autos Europas Straßen bevölkern würden, hätte man einen Teil der Gelder in die Akkuentwicklung gesteckt, statt sich vor allem auf die Brennstoffzelle zu stürzen. Die japanischen Hersteller fokussieren die Batterie weiter. Im Gegensatz zu den jetzigen Entwicklungen in Richtung Lithium-Ionen-Akkumulatoren für reine Elektro-Fahrzeuge setzten sie jedoch auf Nickel-Metallhydrid für Hybride.

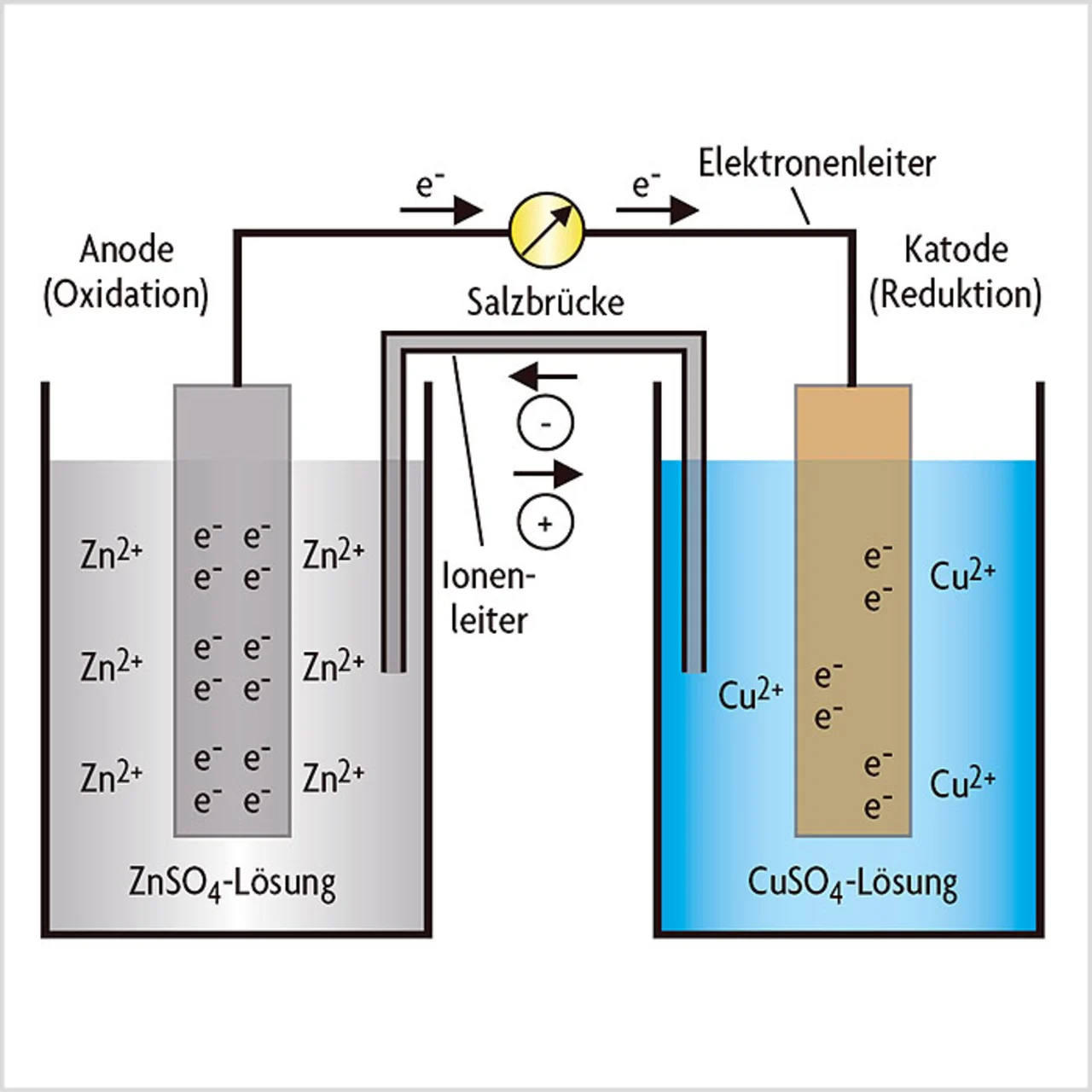

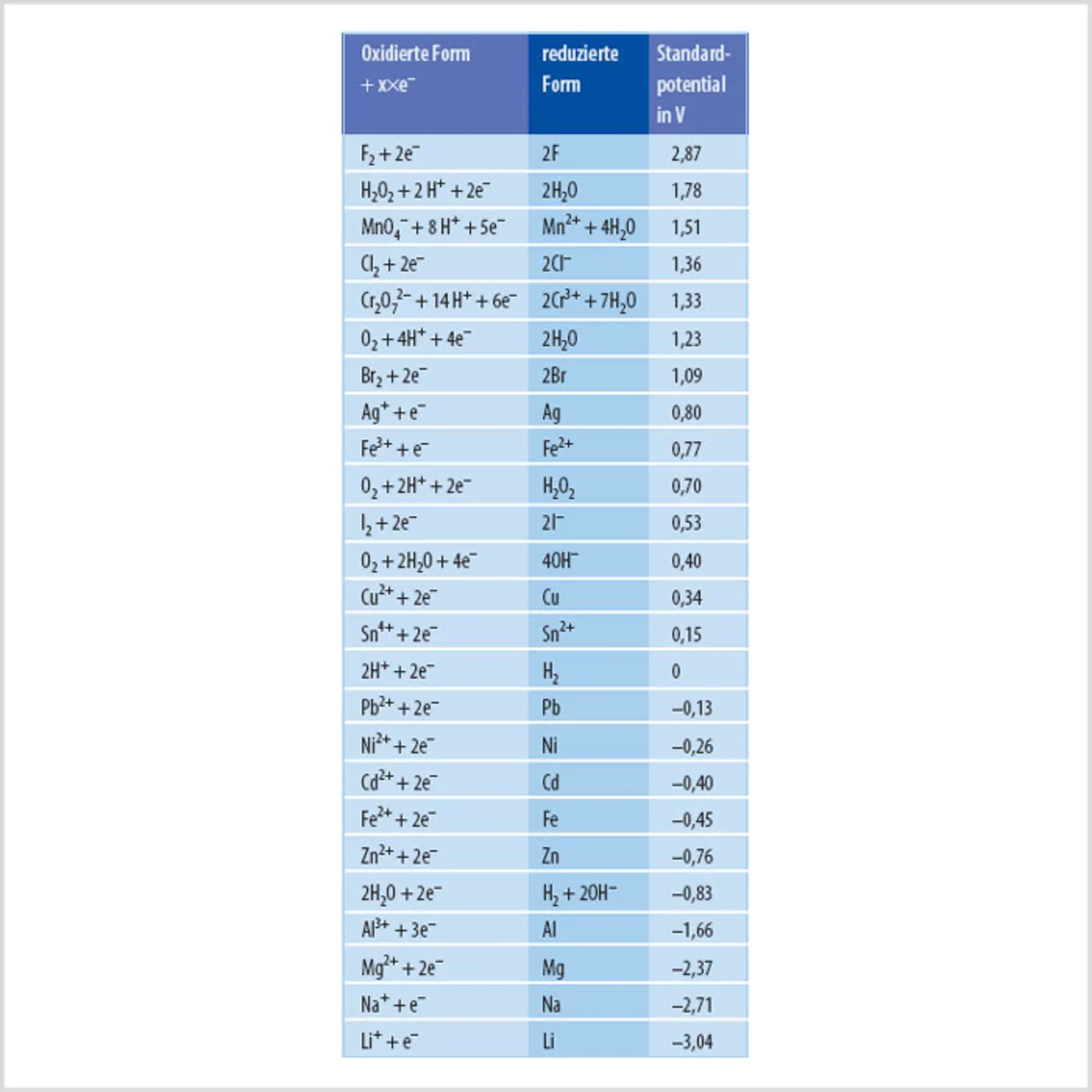

Egal ob Lithium-Ionen-, Nickel-Metallhydrid- oder Natrium-Nickelchlorid-Akkus, drei Bestandteile der Batterie sind immer gleich: Anode, Katode und Elektrolyt. Zusätzlich verhindert ein Separator den internen Elektronenfluss und somit einen Kurzschluss, der durch eine direkte Verbindung zwischen Katode und Anode entsteht. Das Prinzip gleicht dem der Galvanischen Zelle (Bild 1). Zu Erinnerung: Die Galvanische Zelle besteht aus zwei Halbzellen, die räumlich getrennt nur durch einen Ionenleiter und einen Elektronenleiter verbunden sind – der Stromkreis ist geschlossen. Die räumliche Trennung entspricht dem modernen Separator. Die Galvanische Zelle beruht auf einer Redoxreaktion – Reduktion und Oxidation – je in einer Halbzelle. Die Anode ist in einer Galvanischen Zelle negativ geladen, die Katode positiv. Bei der Elektrolyse, also dem Aufladevorgang, ist die Anode positiv und die Katode negativ. Die Zellspannung hängt von der Art des Metalls der Elektroden ab und lässt sich an der elektrochemischen Spannungsreihe (Tabelle) ablesen. Nimmt man als Beispiel das Daniell-Element (Kupfer/Zink), so lässt sich ein Potential von –0,76 V für die Zink-Anode und + 0,34 V für die Kupfer-Katode herauslesen. Das ergibt eine Zellspannung von 1,1 V. Zum Vergleich: Die Zellspannung Nickel-Metallhydrid beträgt 1,2 V, für Natrium-Nickelchlorid 2,58 V und für Lithium-Ionen 3,62 V.

Seit 2007 kurven einige Smart mit Natrium-Nickelchlorid-Akkumulatoren durch London. Beim Flottenversuch bedient sich Daimler der Batterietechnik des Schweizer Unternehmens Mes-Dea. Die so genannte Zebra-Zelle im Smart hat ein Gewicht von gut 100 kg, die Ladezeit beträgt fünf Stunden für 80 Prozent und gut acht Stunden für 100 Prozent der Leistung.

Die Reichweite über die Gesamtlebensdauer hinweg beträgt 80 000 Kilometer und reicht für den Stadtverkehr. Auch die norwegische Firma Think Global AS greift auf die Batterie aus der Schweiz zurück. Die Zebra-Batterie im Think City sorgt eine Reichweite von 180 Kilometern pro Ladung.

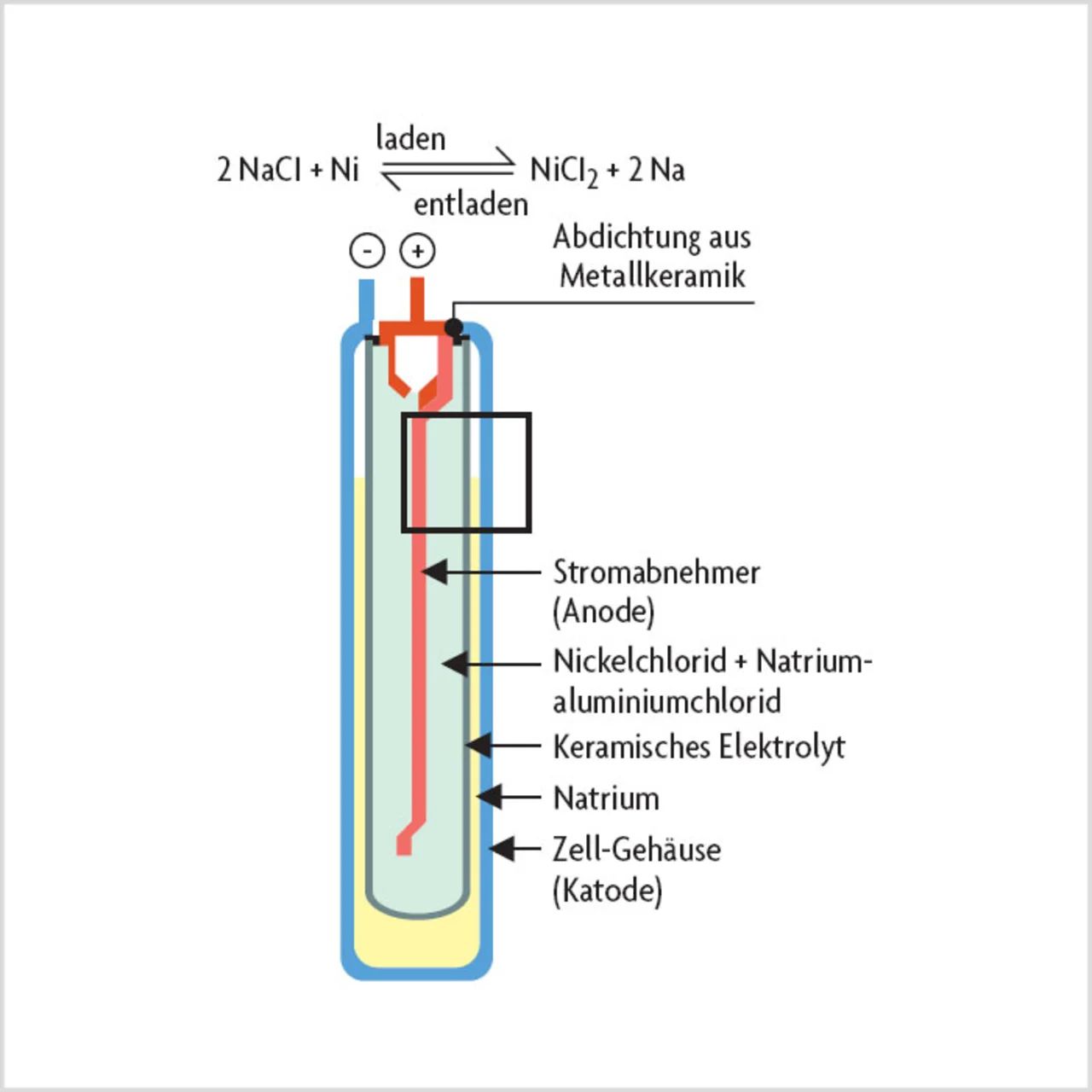

Die Zebra-Batterie besteht aus in Serie und parallel geschalteten Einzelzellen (Bild 2). Jede Zelle hat ein stabiles Stahlgehäuse, das an den Elektrodenenden mit einer Metallkeramik hermetisch verschlossen ist. In der Zebra-Zelle reagieren Natriumchlorid und Nickel. Das reine Natriummetall an der Katode liegt flüssig vor, das verhindert den Aufbau inaktiver und zerstörerischer Verbindungen, so genannten Dendriten.

Die Elektroden sind durch eine keramische Wandung getrennt, welche als Ionenleiter für die Natrium-Ionen und als Isolator für Elektronen dient. Während des Ladevorganges reagiert Salz (NaCl) und Nickel (Ni) zu Nickelchlorid (NiCl2) und Natrium (Na). Die Entladung erfolgt in entgegen gesetzter Richtung. Da es zu keinen chemischen Nebenreaktionen kommt, liegt der Ah-Wirkungsgrad bei 100 Prozent. Allerdings muss der Akku erst auf Betriebstemperatur erhitzt werden; diese liegt zwischen 270 und 350 °C. Der Natrium-Nickelchlorid-Akkumulator hat eine Zellspannung von 2,58 V bei 300 °C. Die charakteristische Kapazität liegt bei 38 Ah. Die einzelnen Zellen werden je nach gewünschter Spannung und Kapazität in Serie und parallel geschaltet. In der Batteriebox werden die Zellen vertikal mit oder ohne Luftkühlung (ca. 10 W/Zelle Kühlleistung) montiert. Der Energiegehalt liegt etwa bei 100 bis 120 Wh/kg.

Smith Electric Vehicles, der weltweit größte Hersteller von Elektro-Vans und Elektro-Lastern, nutzt für seine Nutzfahrzeuge Zebra-Batterien. Allerdings werden Natrium-Nickelchlorid-Akkumulatoren wohl in der Zukunft der Elektro-Fahrzeuge für den Otto-Normalverbraucher keine Rolle mehr spielen. Die Technik aus den 1990er Jahren kann in Sachen Zellspannung nicht mit der favorisierten Lithium-Ionen-Technik mithalten; auch im Vergleich zu der von Lithium-Ionen-Batterien erlangten Reichweite steht die Zebra-Batterie hinten an.

- Zurück in die Zukunft

- Akku für Hybrid-Fahrzeuge

- Zurück in die Zukunft

- Quellen und Links

- Geschichtlicher Exkurs