Analyse von Augendiagrammen – Wichtig ist der Taktrekonstruktions-Algorithmus

FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

Bei einem 10-Mbit/s-FlexRay-Signal sollte die fallende Flanke der zweiten BSS genau 1 μs nach der ersten BSS erscheinen. Das Oszilloskop sucht jeweils 10 ±0,5 Bitzeiten nach einer BSS nach der folgenden BSS. Wenn es sie gefunden hat, erzeugt es wieder acht ideale Taktimpulse, die zu dieser, der zweiten BSS, synchron sind. Dieser Ablauf wiederholt sich, bis das Oszilloskop eine Endsequenz (FES, Frame-End Sequence) erkennt. Wenn das Oszilloskop in seinem Erfassungsspeicher viele statische und dynamische Frames erfasst hat, wiederholt sich dieser Ablauf (nämlich das Erzeugen von acht idealen Taktimpulsen nach jeder BSS) für alle gespeicherten Frames. Wenn das Oszilloskop allerdings die fallende Flanke einer BSS nicht innerhalb einer Toleranz von ±1/2 Bitdauer von ihrer idealen Position findet, wird die Taktrückgewinnung bis zur nächsten TSS ausgesetzt.

Jobangebote+ passend zum Thema

Klar ist dabei: Ein derart rekonstruierter FlexRay-Takt ist kein echtes Bus-Taktsignal, obwohl manche Oszilloskope den rekonstruierten Takt mit idealen (also unendlich steilen) Flanken auf dem Bildschirm darstellen. Es mag gedanklich der bessere Ansatz sein, wenn man sich den rekonstruierten Takt nicht als Signal, sondern als einen Satz ideal positionierter Referenzpunkte auf dem digitalisierten FlexRay-Signal vorstellt, etwa so, wie es die Bezugslinien in Bild 2 anzeigen.

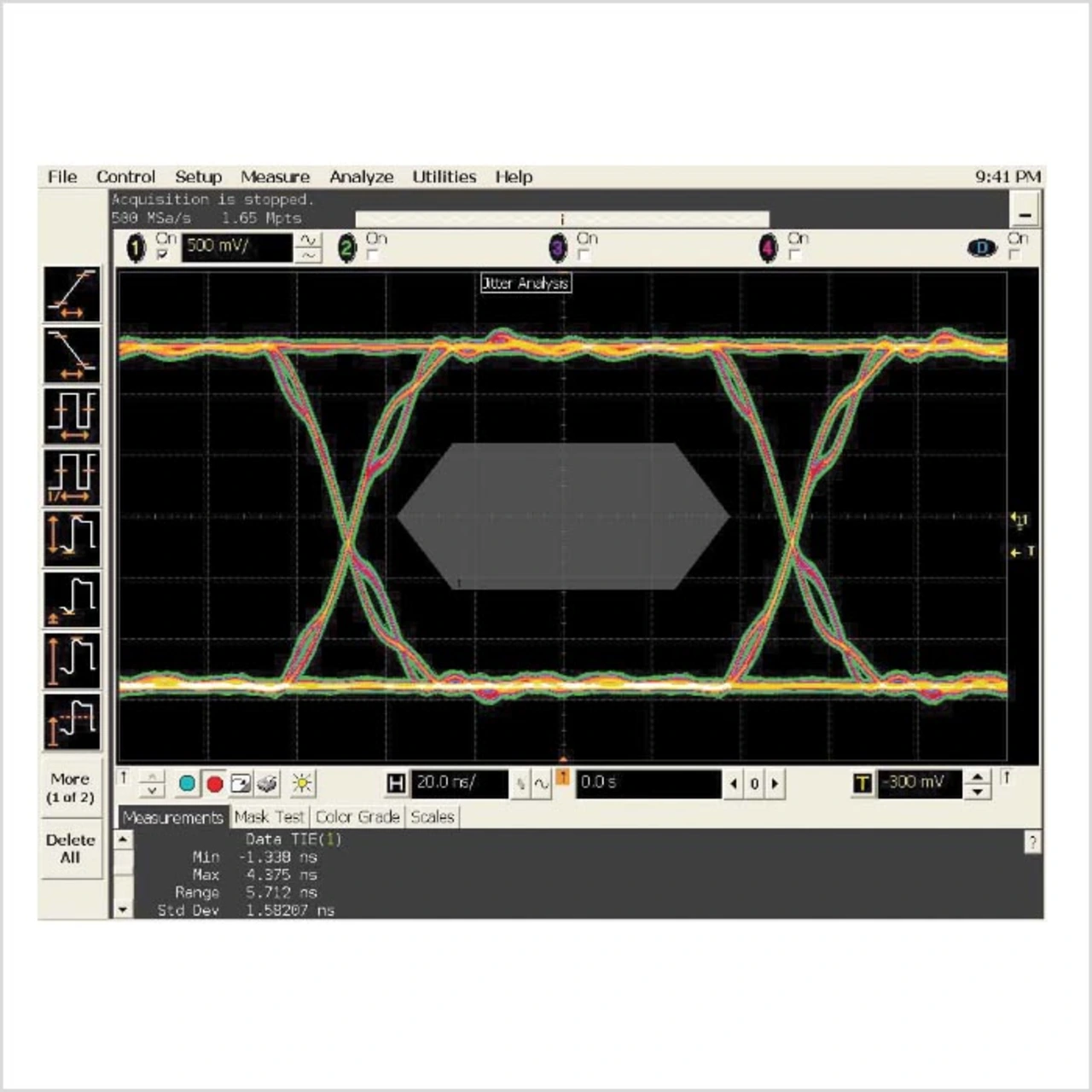

Nach der Erzeugung idealer BS-Ssynchroner Taktimpulse für die gesamte Aufzeichnung teilt das Oszilloskop die aufgenommenen Signale basierend auf den Taktimpulsen in Segmente von je einem Bit Länge auf. Die Bitsegmente der Nutzdaten (nur diese!) überlagert es dann auf dem Bildschirm und erzeugt so ein Echtzeit-Augendiagramm (Bild 3).

Ein per Software rekonstruierter Takt hat gegenüber einem per Hardware rekonstruierten Takt den großen Vorteil, dass er keinen Jitter aufweist. Wenn man den software-rekonstruierten Takt für die Messung von Augendiagrammen verwendet, schließt man dadurch einen eventuellen Trigger-Jitter des Oszilloskops aus, der die Messgenauigkeit bei der Messung des Messsignal-Jitters verschlechtern würde. Welche Art der Triggerung man für die Messung eines Echtzeit-Augendiagramms verwendet, spielt keine Rolle.

Danach kann man für einen automatischen Funktionstest (go/no go) eine FlexRay-Maske auf das Aufgendiagramm anwenden, basierend auf der aktuellen Testebene (TP1, TP2, TP3 oder TP4). Man kann Maskenmessungen auf verschiedene Weise anwenden: Beispielsweise kann man eine bestimmte Zahl von Kurven oder Bitfeldern erfassen. Man kann die Messung aber auch laufen lassen, bis ein Fehler auftritt (Abbruch bei Fehler; „stop-on-failure“). Ein Augendiagrammtest, der bis zum ersten Fehler läuft, ist bei Dauertests nützlich, weil man damit sehr seltene oder gar zufällige Kommunikationsfehler erfassen kann.

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe