Analyse von Augendiagrammen – Wichtig ist der Taktrekonstruktions-Algorithmus

FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

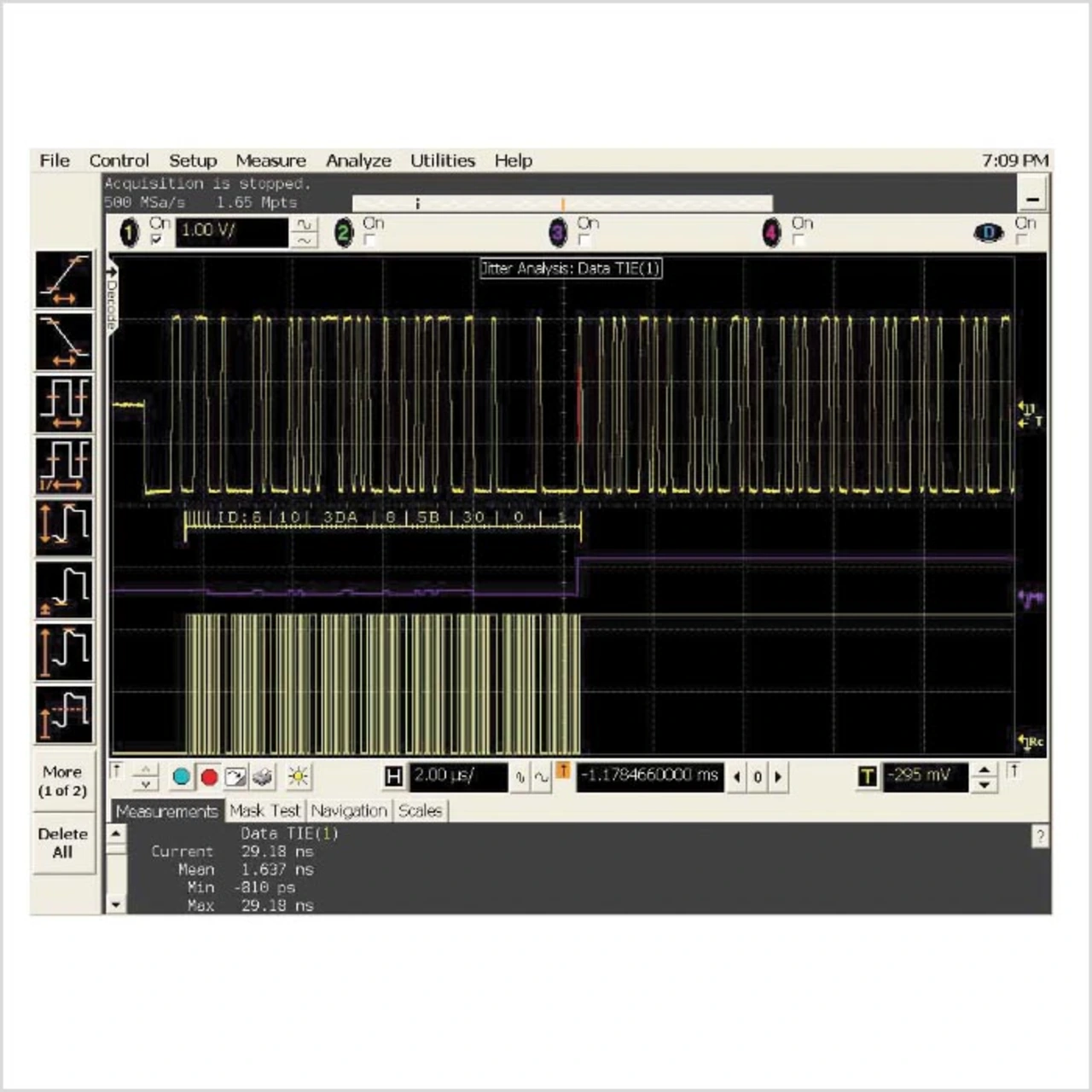

Wenn man das FleyRay-Augendiagramm dann auseinanderfaltet und die Protokolldecodierung einschaltet, sieht man, dass der erste Fehler im statischen Frame mit der ID 6 auftritt (Bild 5). Der rot markierte Teil der Kurve etwa in Bildschirmmitte zeigt die Position des Zeitfehlers relativ zu Anfang des Frames.

Jobangebote+ passend zum Thema

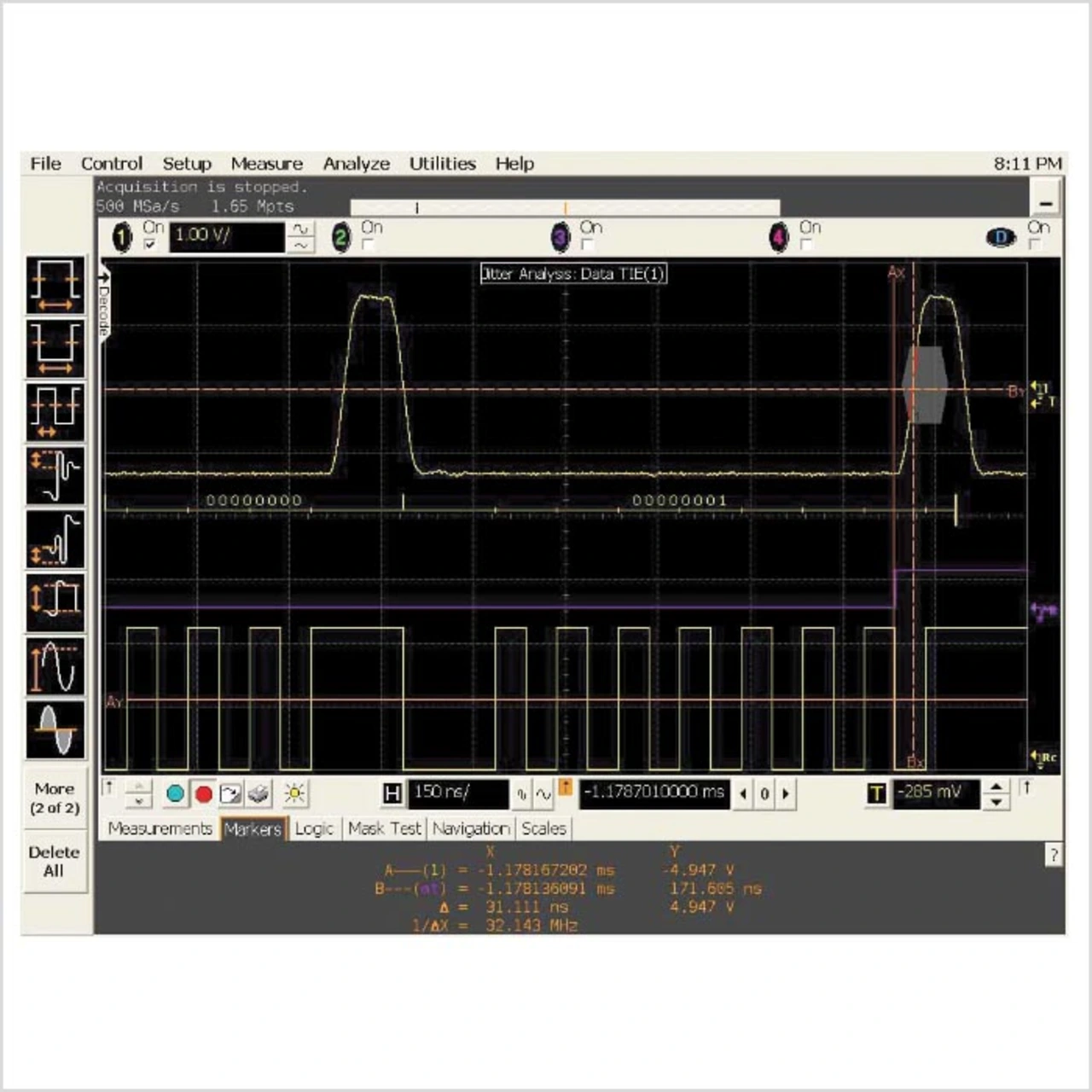

Schaltet man die Zeitbasis des Oszilloskops auf höhere Auflösung und sucht den Ort des Fehlers auf, kann man schnell das Timing des fehlerhaften Impulses relativ zum Takt bestimmen (Bild 6). Jede Flanke des differentiellen FlexRay-Signals (obere Kurve) sollte mit einer fallenden Flanke des software-rekonstruierten Taktes zusammenfallen (untere Kurve). Die ansteigende Flanke des achten Bits im neunten Byte des Frames mit der ID 6 (der zweite dargestellte Impuls) scheint aber etwa 30 ns zu spät zu kommen. Die Decodierung des Datenbytes liefert einen Wert von 0000 0001.

Nach genauerer Analyse zeigte sich allerdings, dass der fehlerhafte Impuls, der die Maskenverletzung auslöste, nicht das achte Bit des neunten Bytes war. Tatsächlich gehörte er bereits zur nächsten BSS, also der des zehnten Frame-Bytes. Diese kam allerdings etwa 85 ns zu früh und rutschte so ins neunte Byte, das eigentlich ein Nullbyte (0000 0000) sein sollte. In einem idealen 10-Mbit/s-FlexRay-System treten Byte-Startsequenzen (BSS) in einem Abstand von genau 1 μs auf. Der Timing-Fehler des neunten Bytes hat somit einen Fehler ausgelöst, der im untersuchten FlexRay-System zunächst wie ein Codierfehler aussah.

Die Messpraxis ist unkompliziert – mit den richtigen Tools

Jitter- und Augendiagramm-Messungen an differentiellen FlexRay-Signalen kann man am einfachsten mit einem Oszilloskop mit einer Messfunktion für Echtzeit-Augendiagramme durchführen. Man erzeugt „Echtzeit-Augen“, indem man digitalisierte FlexRay-Kurven mit Hilfe eines per Software rekonstruierten Taktes in Bitsegmente zerlegt und die Segmente dann zur Erzeugung des Augendiagramms zeitrichtig übereinanderlegt. Will man einen FlexRay-Takt rekonstruieren auf der Basis dessen, was ein Flex-Ray-Empfänger „sieht“, so sollten software-generierte, ideale Taktimpulse jeweils mit jeder BSS jedes erfassten Frames neu synchronisiert werden. So entsteht ein Augendiagramm, das ein Gesamtbild der ungünstigsten Amplituden- und Zeitabweichungen aus der Sicht eines FlexRay-Empfängers zeigt.

Mit der zusätzlichen Funktion „Abbruch bei Fehler“ und der Möglichkeit, ein Augendiagramm auseinanderzufalten, können FlexRay-Entwickler eine Echtzeit-FlexRay-Kurve auf dem Bildschirm ihres Oszilloskops anzeigen lassen, mit der sie dann den Ort des Fehlers eingrenzen und ihm auf den Grund gehen können. (Wolfgang Hascher)

Siehe auch:

Automobil-Messtechnik-Report

Fahrzeugnetze – Entwickeln oder Testen

Test von FlexRay-Netzen mit dem Oszilloskop

| Peter Kasenbacher ist Product Line Manager für Oszilloskope in Europa bei Agilent Technologies. |  | Johnnie Hancock arbeitet als Automotive Applications Manager in der Digital-Test Division von Agilent Technologies in Colorado Springs, USA. |

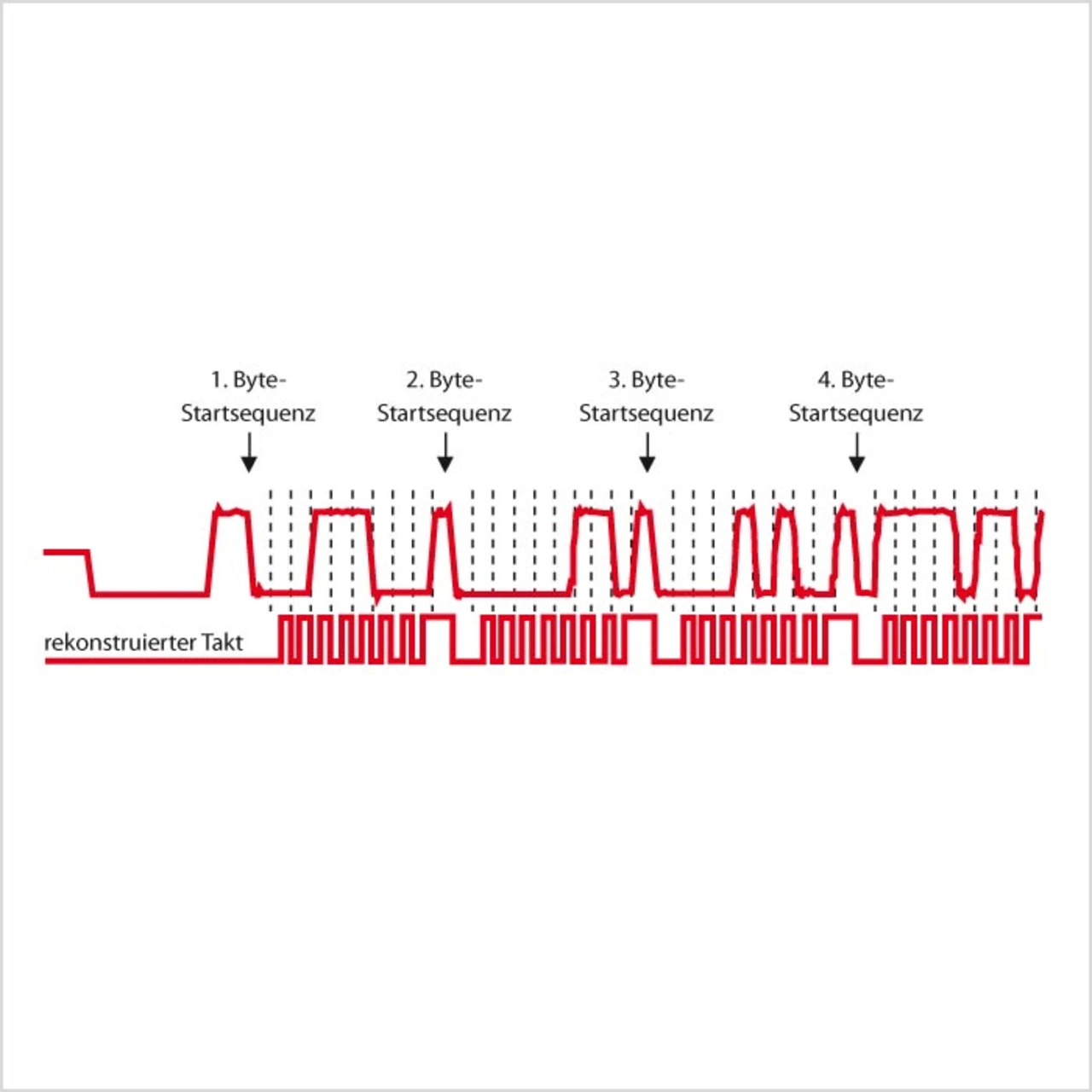

Will man genaue „Echtzeit-Augen“ ermitteln, ist die entscheidende Komponente der Programmteil in der Betriebssoftware des Oszilloskops, der den Takt wiedergewinnt. Üblicherweise arbeiten derartige Algorithmen so, dass sie die Taktrekonstruktions-Hardware eines realen Empfängers emulieren. FlexRay-Empfänger synchronisieren in einem FlexRay-Frame ihre Abtastungen jeweils mit jeder Byte-Startsequenz (BSS). Will ein Oszilloskop dieses Verfahren softwaremäßig emulieren, erfasst es dazu einen oder mehrere FleyRay-Frames in Echtzeit. Das Taktrekonstruktionsprogramm lokalisiert dann zunächst die erste Übertragungsstartsequenz (TSS, Transmission Start Sequence). Ausgehend von diesem Punkt kann die Software die erste BSS ganz einfach dadurch finden, dass sie nach der ersten fallenden Flanke nach der TSS sucht. Wenn sie die BSS gefunden hat, erzeugt die Software dann aus der Zeitbasis des Oszilloskops acht ideale Taktimpulse (Bild 2).

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe

- FlexRay-„Augen“ unter der Lupe