Systementwicklung

Evolutionäres Testen von Steuergeräten

Fortsetzung des Artikels von Teil 3

Testplattform

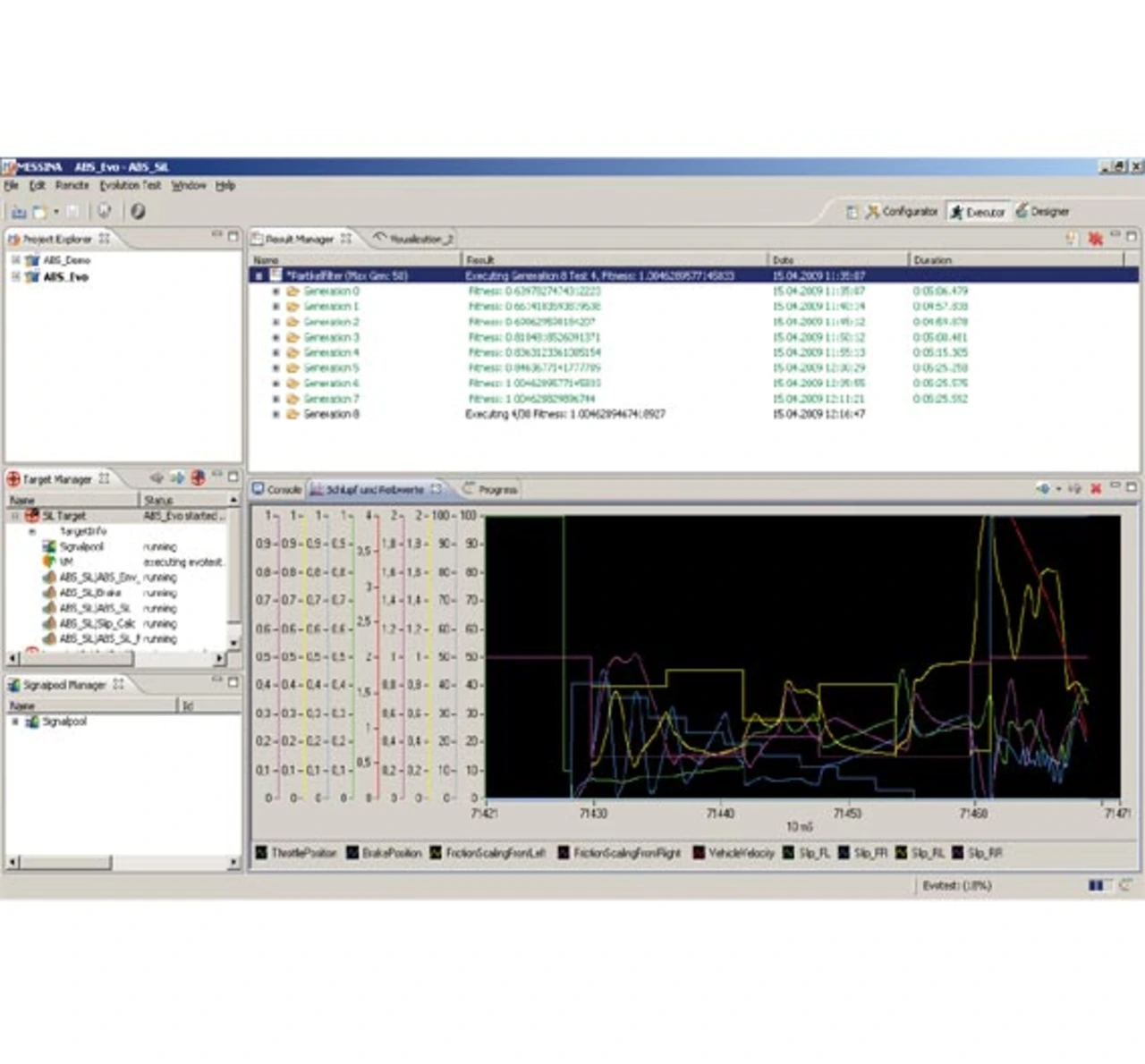

Als Testplattform wird Messina verwendet (Bild 3). Neben der Fähigkeit SiL- und HiL-Tests durchgängig durchzuführen, bietet Messina auch die Möglichkeit der automatisierten Ausführung evolutionärer Tests.

Das ABS-Steuergerät wird in eine Testumgebung eingebettet, die neben dem ABS-Steuergerät auch eine Simulation eines Fahrzeuges enthält. Zur Simulation der Fahrzeugdynamik wird veDyna der Firma Tesis verwendet. Dadurch können die Testfälle mit den Systemgrenzen arbeiten, die auch beim realen Fahrzeug zur Verfügung stehen (z.B. Bremspedalstellung und Reibwerte). Die Raddrehzahlen, die das ABS-Steuergerät als Eingangsparameter benötigt, werden durch das Fahrzeugmodell berechnet.

Jobangebote+ passend zum Thema

Ein Testfall besteht in der Durchführung eines Bremsvorgangs. Das Fahrzeug wird auf eine definierte Geschwindigkeit beschleunigt und dann abgebremst. Während des Bremsvorgangs werden die Bremspedalstellung und die Reibwerte der Räder (jeweils für rechts und links) verändert, der Schlupf der vier Räder gemessen und der maximal erreichte Schlupf (oberhalb einer Geschwindigkeitsschwelle von 4 m/s) als Fitness-Wert für diesen Testdurchlauf gespeichert.

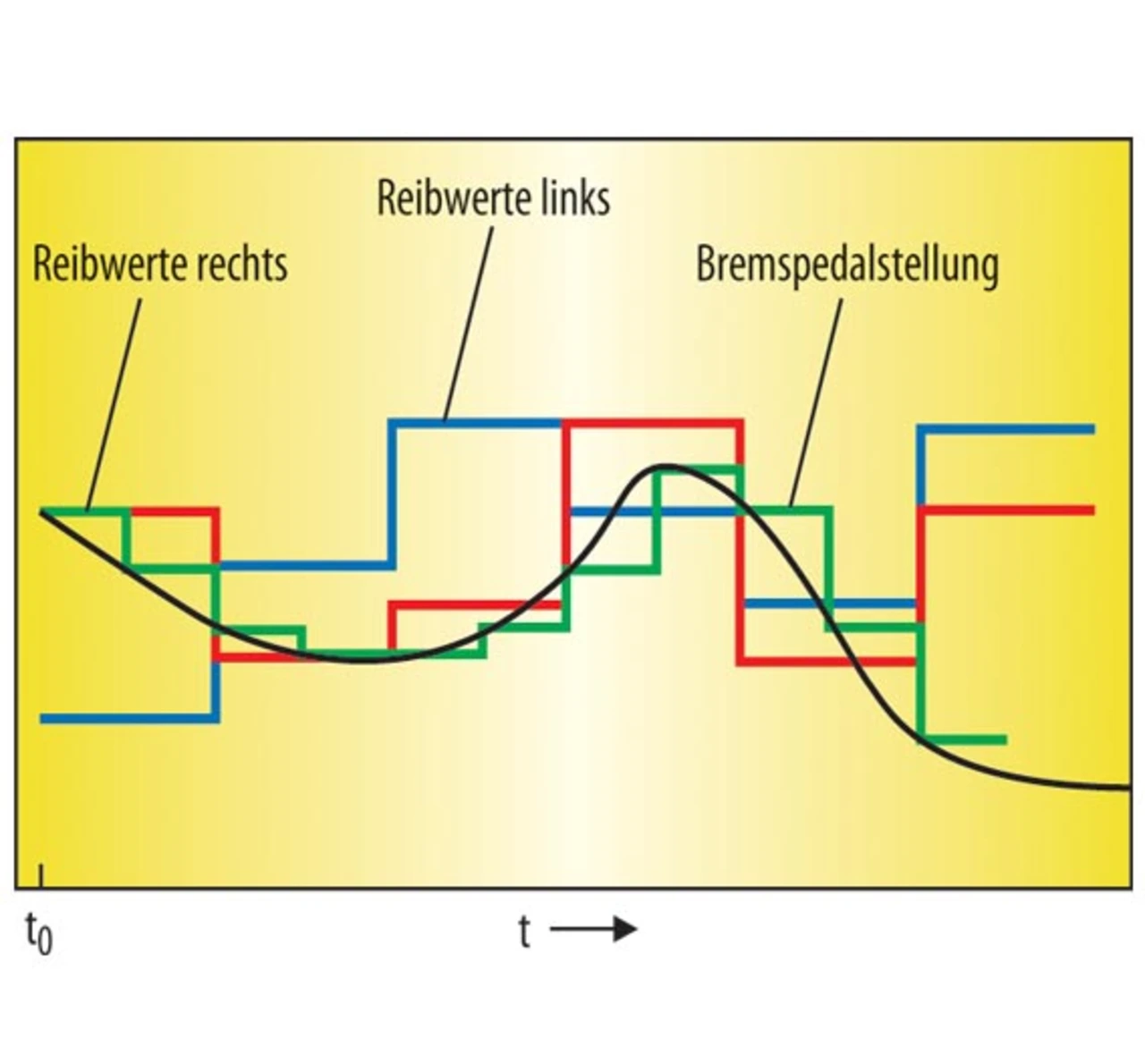

Die Eingangsparameter des Testfalls sind die zeitlichen Verläufe der Bremspedalstellung sowie der Reibwerte rechts und links. Um realitätsnahe Eingangsparameter zu erhalten, werden für die Berechnung unterschiedliche Verfahren verwendet: Als Reibwerte werden Werte zwischen 0,3 (Glatteis) und 1 (normaler, trockener Fahrbahnbelag) angenommen. Diese werden während des Bremsvorgangs alle 600 Millisekunden verändert. Für den neuen Wert ist es jeweils unerheblich, welcher Wert zuvor gesetzt war, da auch in der Realität sprunghafte Reibwertänderungen, z.B. bei gefrorenen Pfützen auftreten können. Im Gegensatz dazu ist die Bremspedalstellung in der Realität kontinuierlich, da der Fahrer nicht in der Lage ist, mehrfach pro Sekunde das Bremspedal voll durchzutreten und wieder loszulassen. Um das im Testfall realitätsnah abzubilden, wird eine Hüllkurve generiert und die Werte von dort alle 300 Millisekunden abgetastet.

Da der Bremsvorgang etwa fünf Sekunden dauert, werden als Eingangsdaten jeweils sechs Werte für die Reibwerte sowie elf Werte für die Bremskraft benötigt –entsprechend besteht ein Testlauf aus 23 Eingangsparametern, aus denen der maximal erreichte Schlupf während des Bremsvorganges berechnet wird (Bild 4).

In dem hier durchgeführten Experiment werden diese Daten vor der Ausführung des Testfalls durch den Tester analytisch bestimmt und zusätzlich mittels evolutionärer Algorithmen berechnet. Bei den analytischen Verfahren wurden sowohl problemunabhängige Methoden (z.B. die Grenzwertanalyse) als auch problemspezifische Methoden (z.B. dass jeweils auf der Gegenseite des Fahrzeugs die Reibwerte die entgegengesetzten Extremwerte annehmen) angewendet. Die Analyse beschränkte sich auf das externe Verhalten des Steuergerätes: Kenntnisse über die innere Struktur, z.B. ein mögliches Schwingverhalten bei der Regelung, waren nicht vorhanden und konnten somit bei der analytischen Methode nicht berücksichtigt werden.

- Evolutionäres Testen von Steuergeräten

- HiL-Systeme

- Test eines ABS-Steuergerätes

- Testplattform

- Testergebnis