Steuergeräte-Vernetzung in Nutzfahrzeugen

Entwickeln mit J1939

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Kommunikationsarten, Netzwerk-Topologie und Timing

Das J1939-Protokoll unterstützt zwei Kommunkationsarten. Punkt-zu-Punkt-Übertragungen (1:1) richten sich genau an eine Zieladresse, man verwendet sie beispielsweise zur Gerätekonfiguration oder für Steuergerätekommandos. Broadcast-Botschaften (1:n) hingegen sind an sämtliche Busteilnehmer gleichzeitig adressiert, was praktisch ist für den Versand von Messwerten, zur Fehlerbehandlung und für Diagnosezwecke.

Jobangebote+ passend zum Thema

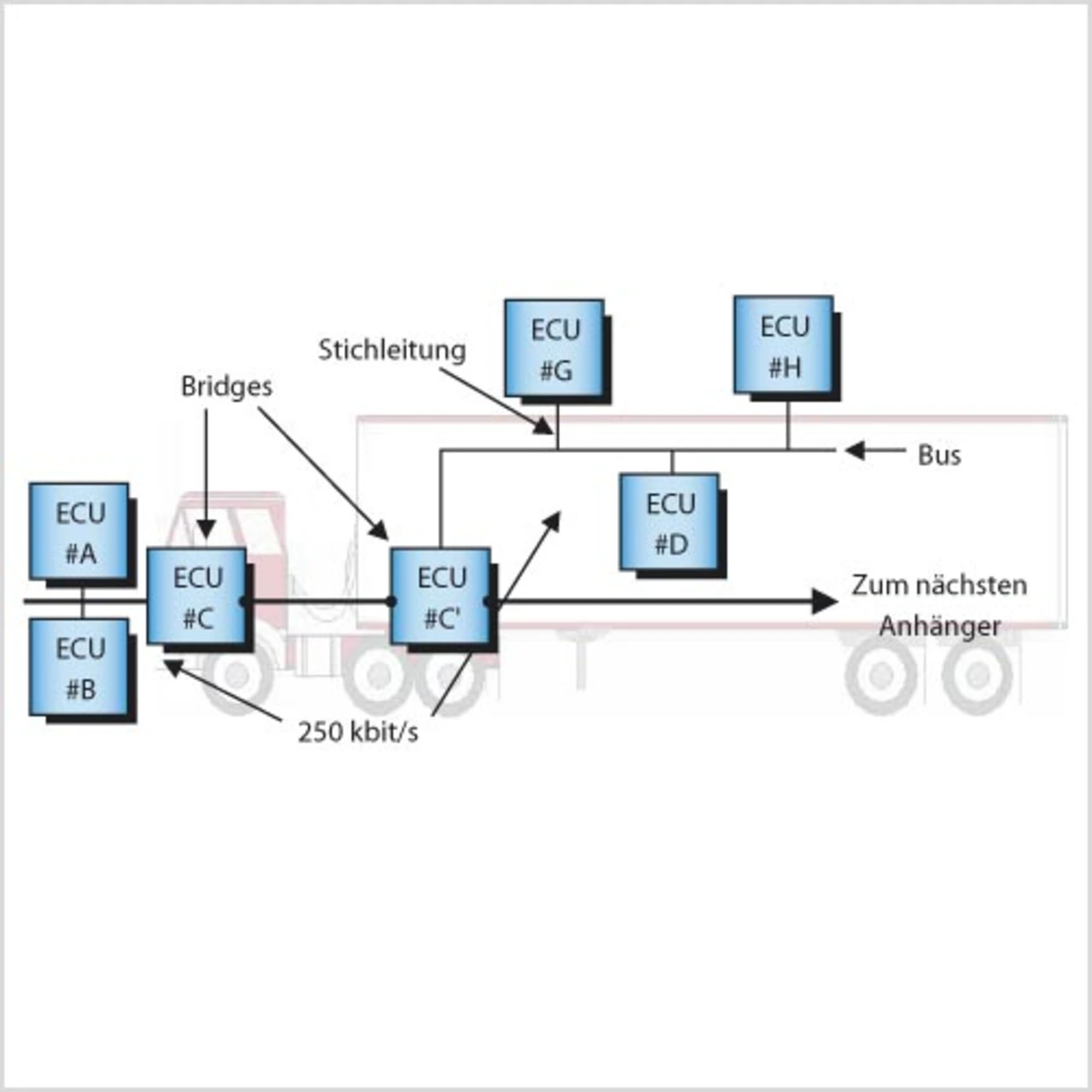

J1939 arbeitet mit einem passiven Bus, der an beiden Enden mit dem Wellenwiderstand von 120 Ω abgeschlossen ist. Das hat den Vorteil, dass man einzelne Steuergeräte über Stichleitungen mit einer Länge von 1 bis 3 m anschließen kann. Kabelbäume lassen sich somit flexibel gestalten, solange man eine Gesamtbuslänge von 40 m nicht überschreitet. Je nach physikalischer Übertragungsschicht sind zwischen zehn und maximal 30 Knoten an das Netzwerk anschließbar. Für Werkstatt-Tester und On-Board-Diagnosen stellt J1939 einen einheitlichen Diagnosezugang zur Verfügung. Gesetzliche Vorgaben verlangen, dass hierfür eine Stichleitung mit bis zu 5 m Länge möglich ist, etwa für Straßenkontrollen des Abgassystems. Mit Bridges lassen sich J1939-Netzwerke außerdem auf Anhänger erweitern, um dort ein separates Netz zu realisieren (Bild 3). In der EU hat sich für diesen Zweck die ISO 11992 durchgesetzt, während in den USA „Power Line Carrier“ Stand der Technik ist.

Beim Design von J1939-Steuergeräten ist zu beachten, dass keine Botschaft durch Hardware- oder Design-Einschränkungen verlorengehen darf. Bei einer Übertragungsrate von 250 kbit/s dauert die Übertragung eines Bits 4 μs. Mit acht Datenbytes erhält man eine typische Botschaftslänge von ungefähr 128 bit, was zu einer Übertragungszeit von etwa 500 μs pro CAN-Botschaft führt. Die kürzeste Botschaftslänge liegt jedoch bei 64 bit, d.h., man muss in der Lage sein, Botschaften im Abstand von 250 μs zu empfangen und entsprechend schnell zu verarbeiten. Dies führt in der Praxis aufgrund der oft limitierten CAN-Identifier-Filtereigenschaften der CAN-Controller zu einer hohen Interrupt-Last. Zudem muss die Filterung deshalb meist in der Software realisiert werden.

Test und Diagnose von J1939-Komponenten und -Systemen

Angesichts der steigenden Zahl von J1939-Steuergeräten und komplexer werdenden Software-Architekturen im Nutzfahrzeug gewinnt eine systematische Test- und Diagnosestrategie auch im J1939-Umfeld immer größere Bedeutung. Tests sind in allen Entwicklungsphasen von Funktionstests über Integrationstests bis hin zur Fahr-Erprobung im Gesamtfahrzeug unverzichtbar. Je später Fehler detektiert werden, desto aufwendiger und teurer ist bekanntlich deren Beseitigung. Allerdings sind Steuergeräte in der Regel erst dann umfassend testbar, nachdem sie in den Netzwerkverbund integriert wurden. So offenbaren sich die Schwachstellen erst sehr spät, es sei denn, man setzt von Anfang an auf die Unterstützung durch bewährte Software-Werkzeuge.

Vor diesem Hintergrund können sicherlich spezialisierte Tools den Entwicklern bei Test- und Diagnose-Aufgaben wesentliche Erleichterungen bringen. Mit einer praxisgerechten Werkzeugpalette für alle J1939-Vorhaben, wie sie im Programm von Vector Informatik zu finden ist, lassen sich beispielsweise die Aufgaben bei der Vernetzung und Kommunikation im Nutzfahrzeugbereich effizient lösen [1]. Neben Entwicklungs-, Test- und Analyse-Tools sind auf die speziellen Anforderungen J1939-basierter Anwendungen zugeschnittene Embedded-Software-Komponenten verfügbar, zusätzlich auch individuelle Projektarbeit und Schulungen.

Für das verbreitete Entwicklungs- und Testwerkzeug CANoe ist z.B. eine J1939-Erweiterung erhältlich, die den Nfz-Entwicklern die detaillierte Einarbeitung in das J1939-Protokoll erspart. Diese Erweiterung stockt die Funktionen der Basis-Software um alle notwendigen protokollspezifischen Besonderheiten auf. So dienen die in der Designphase damit erstellten Modelle und Datenbasen nicht nur als Grundlage für die Simulation während der Entwicklung, sondern auch für sämtliche entwicklungsbegleitenden Tests bis hin zu späteren Diagnose-Aufgaben (Bild 4). Somit können mit Hilfe simulierter Knoten frühzeitig Tests für das zu entwickelnde Steuergerät aufgesetzt und durchgeführt werden. Die Tests werden während der Entwicklung weiter verfeinert und bei der Verifikation des Gesamtsystems eingesetzt.

- Entwickeln mit J1939

- Links

- Kommunikationsarten, Netzwerk-Topologie und Timing

- Umfangreiche J1939 Test Library