Robustness Validation

Dem Worst Case auf der Spur (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 4

Worst-Case-Analyse einer Spannungsversorgung

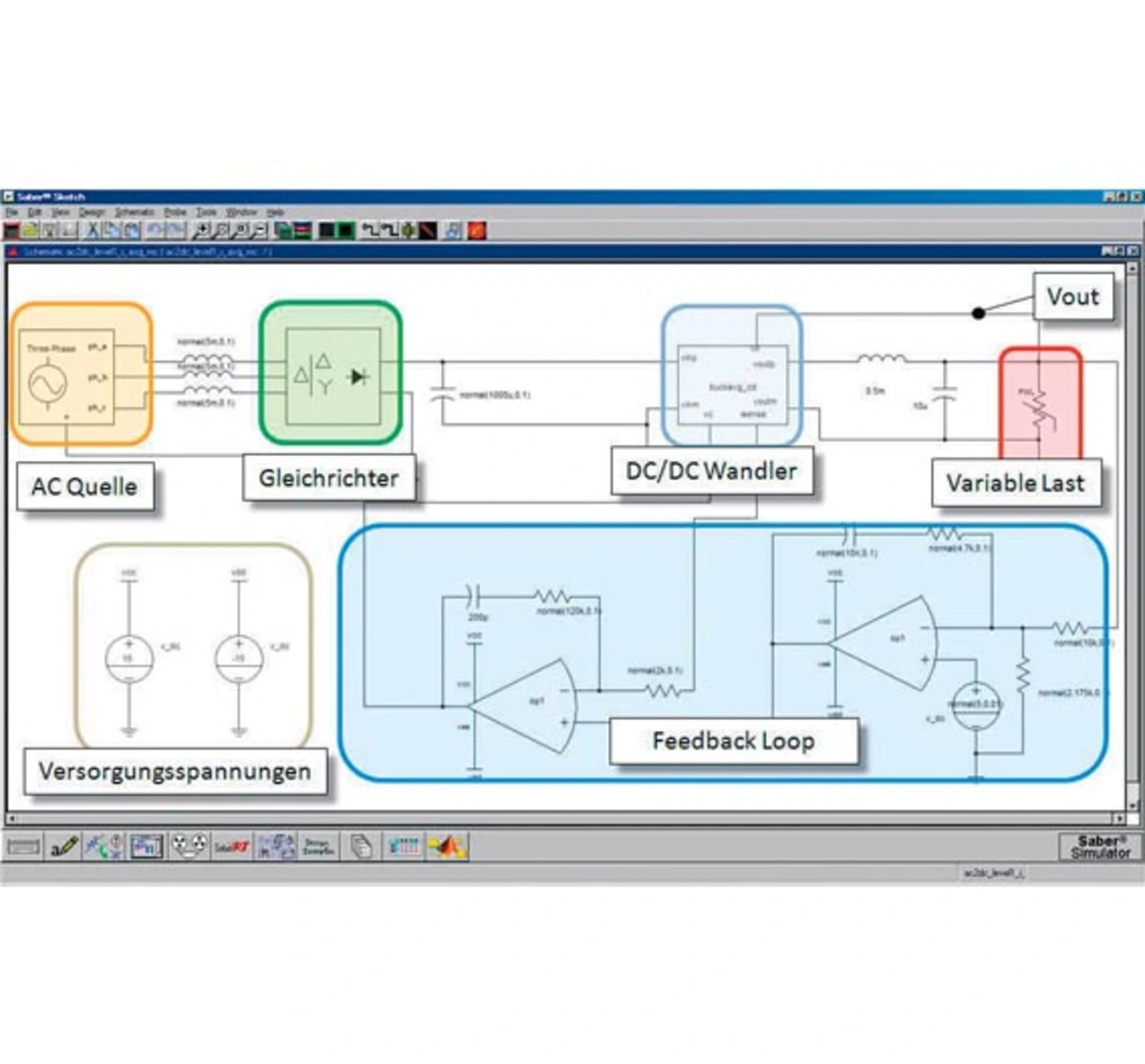

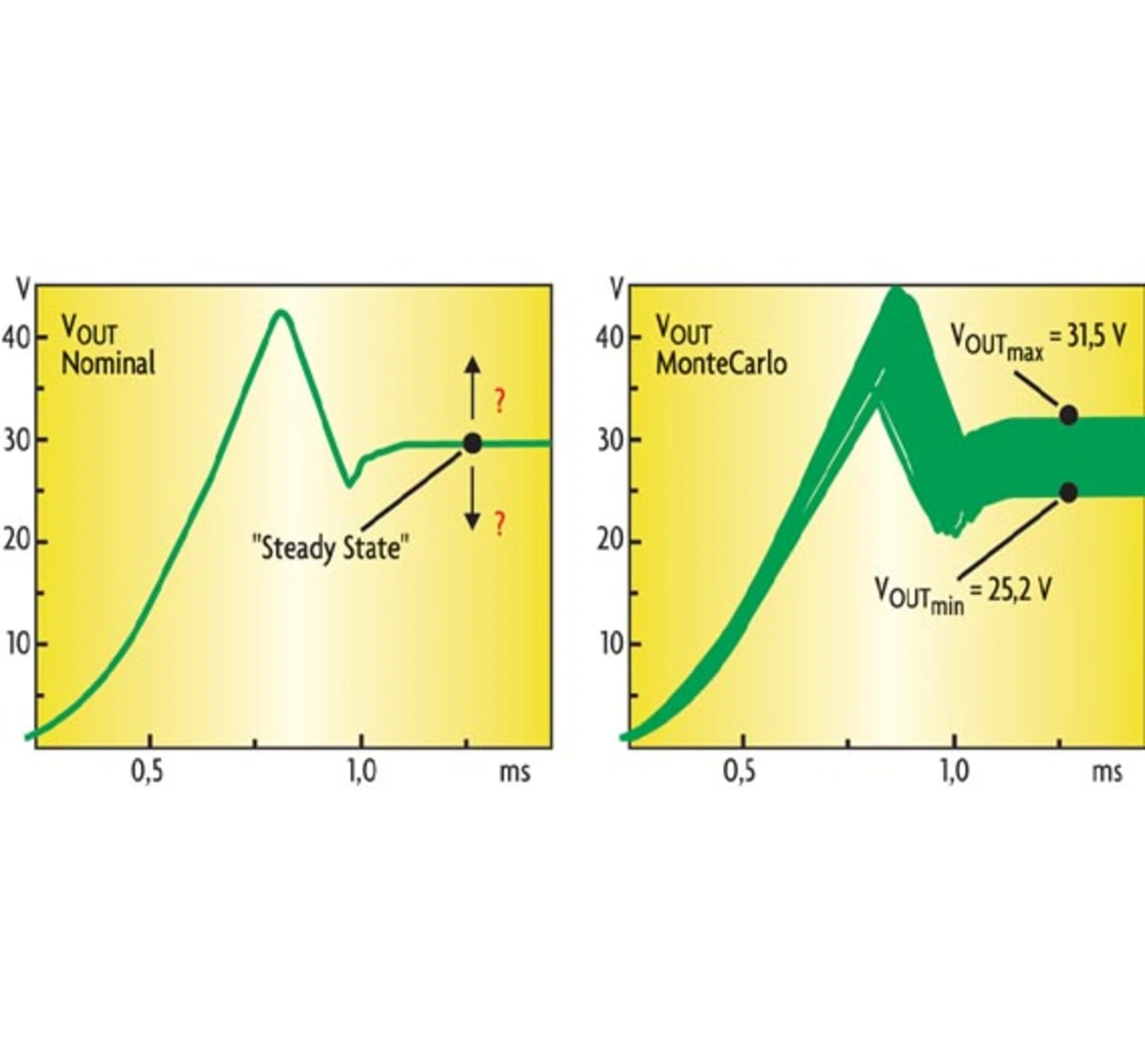

Für die in Bild 2 dargestellte Spannungsversorgung soll eine Worst- Case-Analyse durchgeführt werden. Ziel ist es, die Toleranzen in der Ausgangsspannung UOUT (in diesem Fall den eingeschwungenen „Steady State“) zu ermitteln. In der Beschaltung der Spannungsversorgung werden zu diesem Zweck alle verwendeten Komponenten mit Toleranzwerten modelliert, die z.B. durch Temperatureinflüsse oder Toleranzen in der Fertigung hervorgerufen werden. Um den Fall von der Komplexität her zu erschweren, werden die Toleranzen auch mit unterschiedlichen Abweichungen vom Nominalfall abgebildet. Um die Simulation zu beschleunigen, wird für den DC/DC-Konverter ein Verhaltensmodell verwendet, das diesen ausreichend genau für diesen Zweck abbildet. Um die Ergebnisse der Worst- Case-Analyse entsprechend einordnen und vergleichen zu können, werden zunächst der Nominalfall (System ohne Toleranzen) und eine Monte-Carlo- Analyse (System mit Toleranzen) durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden Simulationen sind in Bild 3 dargestellt.

Jobangebote+ passend zum Thema

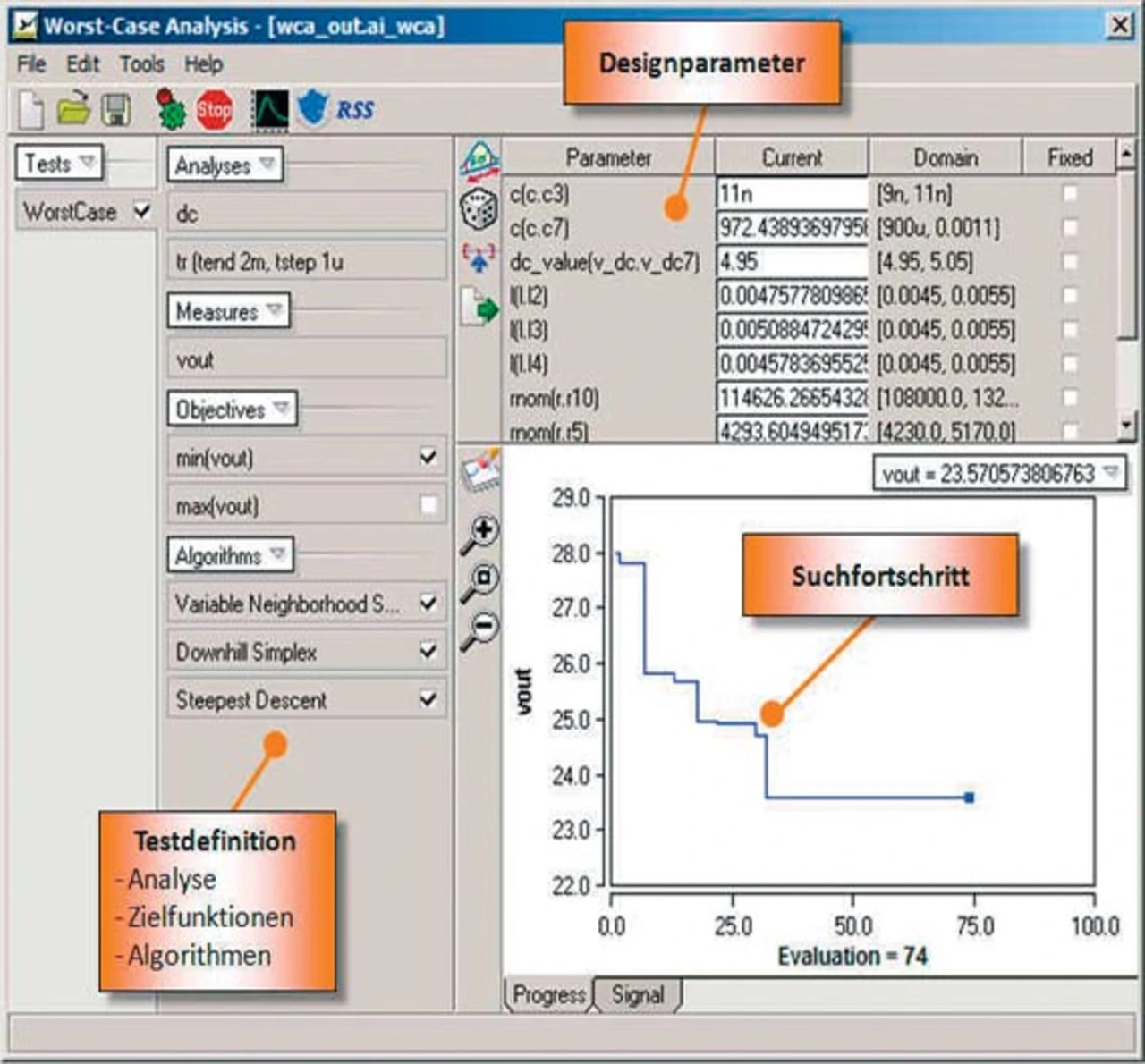

Die Monte-Carlo-Simulation liefert Abweichungen von (31,5 – 7,9) / 27,9 x 100 % = 12,9 % für die obere Toleranzgrenze und (25,2 – 27,9) / 27,9 × 100 % = –9,7 % für die Abweichung im unteren Spannungsbereich. Die Simulation erforderte 10 000 Simulationsdurchläufe. Nun wird mit Hilfe des neuen Worst-Case-Analysewerkzeugs die Simulation wiederholt und erneut evaluiert. Dazu wird im Werkzeug zunächst der Test definiert, welcher sich aus der Analyse (in diesem Fall transiente Simulation), den Zielfunktionen und den Suchalgorithmen zusammensetzt. Die in die Suche einzubeziehenden Parameter lassen sich automatisch aus dem Design extrahieren und sowohl die Werte während der Suche als auch die finalen Endwerte für den Worst Case für den Anwender aufbereiten.

Dabei lässt sich der Fortschritt der Suche im Werkzeug anhand der zu evaluierenden Signale beobachten. In Bild 4 ist z.B. der Suchverlauf für die untere Grenze der Ausgangsspannung aufgezeigt. Der streng monotone Verlauf ist eine Konsequenz aus der Verwendung von Suchalgorithmen, welche gezielt auf den Worst Case zuarbeiten. Die Worst-Case-Analyse mit Hilfe dieser Methodik liefert folgende Ergebnisse: Die maximale Ausgangsspannung im eingeschwungenenen Zustand beträgt 33,5 V. Für den Bereich oberhalb des Nominalwertes von 27,9 V berechnet sich somit eine Abweichung von (33,5 – 27,9) / 27,9 × 100 % = 20,1 %. Was eine Ver- schlechterung des Worst Case für die obere Grenze der Ausgangsspannung von 8,2 Prozentpunkten darstellt. Die minimale errechnete Spannung für den „Steady State“ beträgt 23,5 V, und damit berechnet sich die Abweichung zum Nominalfall zu (23,5 – 27,9) / 27,9 x 100 % = –15,8 %. Dies entspricht einer Verschlechterung von 6,1 Prozentpunkten im Vergleich zur Monte-Carlo-Analyse. Der gesamte Toleranzbereich für den „Steady State“ der Ausgangsspannung ergibt sich bei der Analyse mit Monte-Carlo-Simulation zu 6,3 V, bei der Verwendung des Worst-Case-Analysewerkzeugs beläuft sich der Wert auf 10 V. Dies entspricht einer Änderung von (10 – 6,3) / 6,3 x 100 % = 59 %.

- Dem Worst Case auf der Spur (Teil 2)

- Variations- und Corner-Case-Analyse

- Root-Sum-Square- und Monte-Carlo-Analyse

- Worst-Case-Analyse in Saber

- Worst-Case-Analyse einer Spannungsversorgung

- Design-Grenzen und Leistungsfähigkeit