Frühzeitige Validierung von Bordnetzen und Energiemanagement

Das Virtuelle Fahrzeug (Teil 2)

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Modellierung des physikalischen Bordnetzes

Für das physikalische Modell des Energienetzes sind Modelle für eine Reihe von Komponenten notwendig. Es werden Modelle benötigt für

- Akku.

- Generator.

- Verbraucher.

Jobangebote+ passend zum Thema

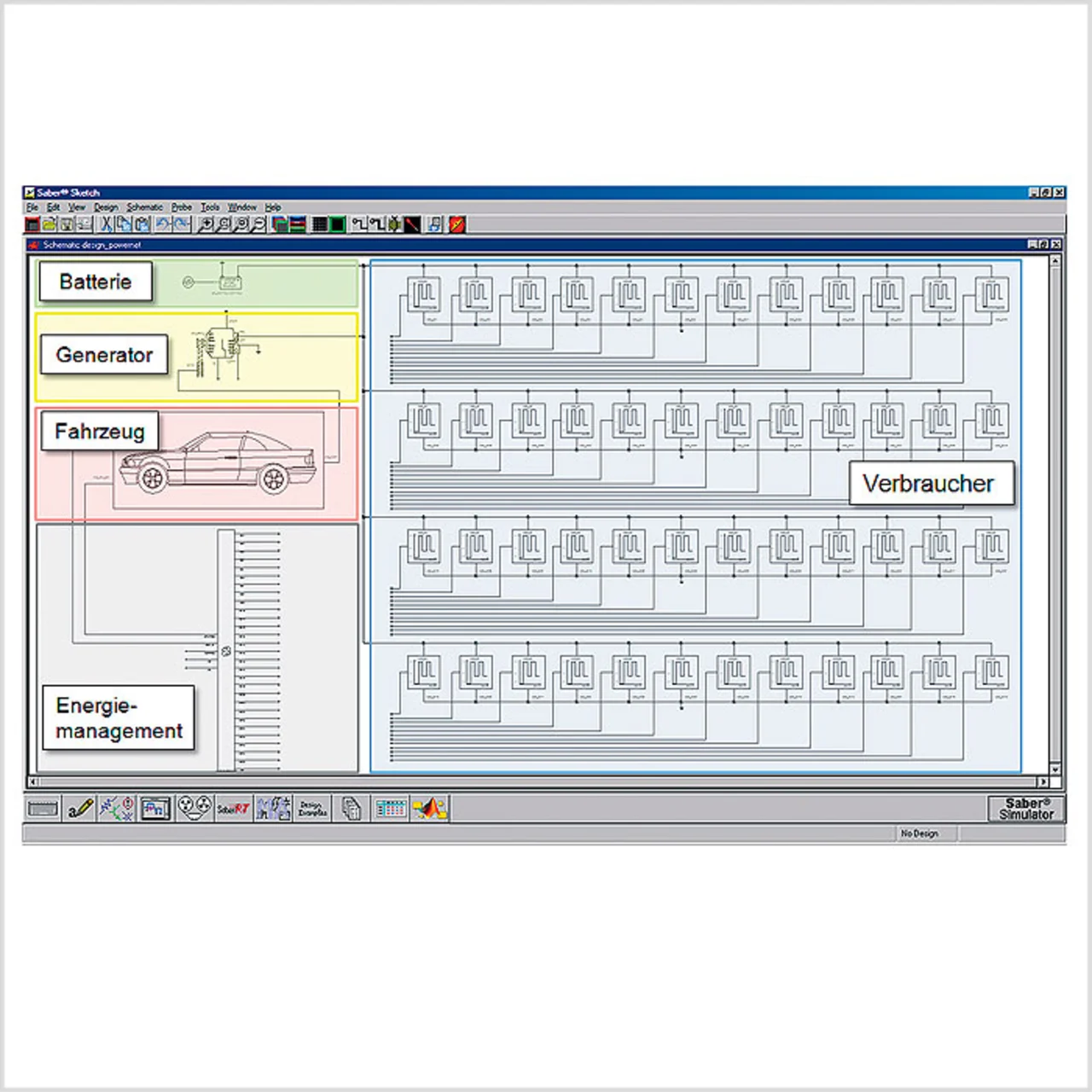

Bild 4 zeigt ein Beispiel. Der Detaillierungsgrad bei den Modellen ist unterschiedlich. Die Modellierung und Charakterisierung des Akkumulators stellt für den Entwickler meist die größte Hürde dar.

Saber bietet hierzu ein Werkzeug an, welches es erlaubt, z.B. Modelle für Blei-Säure-Akkus automatisiert zu erstellen [1].

Hierzu werden Ergebnisse aus Messungen herangezogen, um das Modell automatisch zu parametrieren. Außerdem enthält die Modellbibliothek bereits vorparametrierte Modelle von Akkus. Auf Anfrage können auch kundenspezifische Modelle erstellt werden.

Für den Generator werden entweder kennlinienbasierte oder physikalische Modelle eingesetzt. Letztere liefern eine größere Genauigkeit. Sie erfordern aber auch umfangreiche Informationen vom Generatorhersteller.

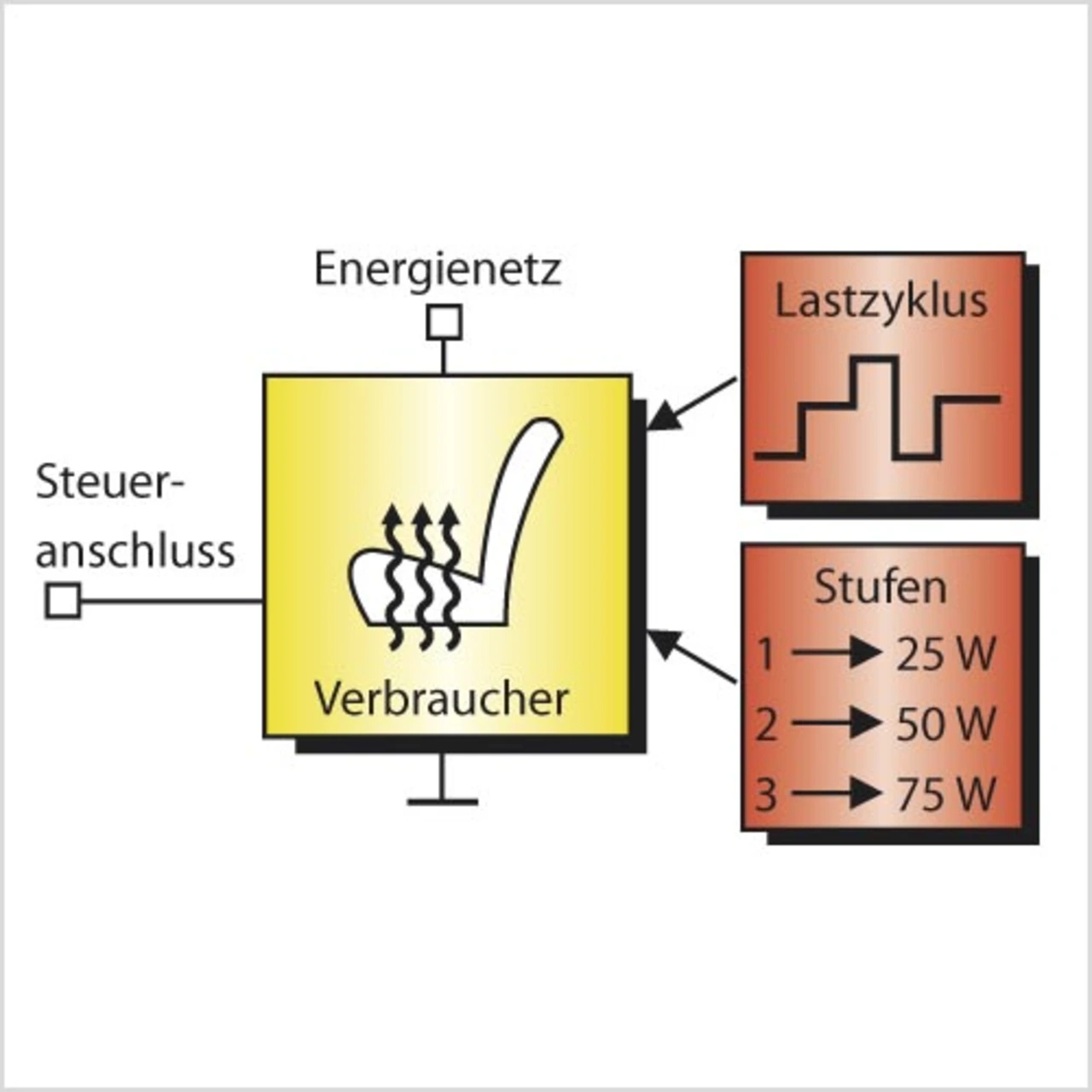

Für die Verbraucher wird ein stationärer Ansatz gewählt, so dass diese als tabellenbasierte Leistungssenken oder ohmsche Lasten modelliert werden können. Dieser Ansatz ist für die anvisierten Betrachtungen des Energienetzes vollkommen ausreichend. Dabei können die Lasten über einen externen Steueranschluss betätigt werden – beispielhaft ist eine dreistufige Last in Bild 5 dargestellt. Dies erlaubt, die Leistungsaufnahme von Verbrauchern durch das Energiemanagement gemäß des aktuellen Zustandes des Bordnetzes zu skalieren.

Modellierung und Konsolidierung

Das Energiemanagement stellt sicher, dass die Versorgung im elektrischen Bordnetz zu jeder Zeit gewährleistet ist. Es überwacht hierzu die Bordnetzspannung, die Auslastung des Generators und den Zustand der Verbraucher. In Abhängigkeit des Bordnetzzustandes steuert das Energiemanagement z.B. eine Änderung der Leerlaufdrehzahl oder die Energieaufnahme von Verbrauchern wie Heizung oder Klimaanlage.

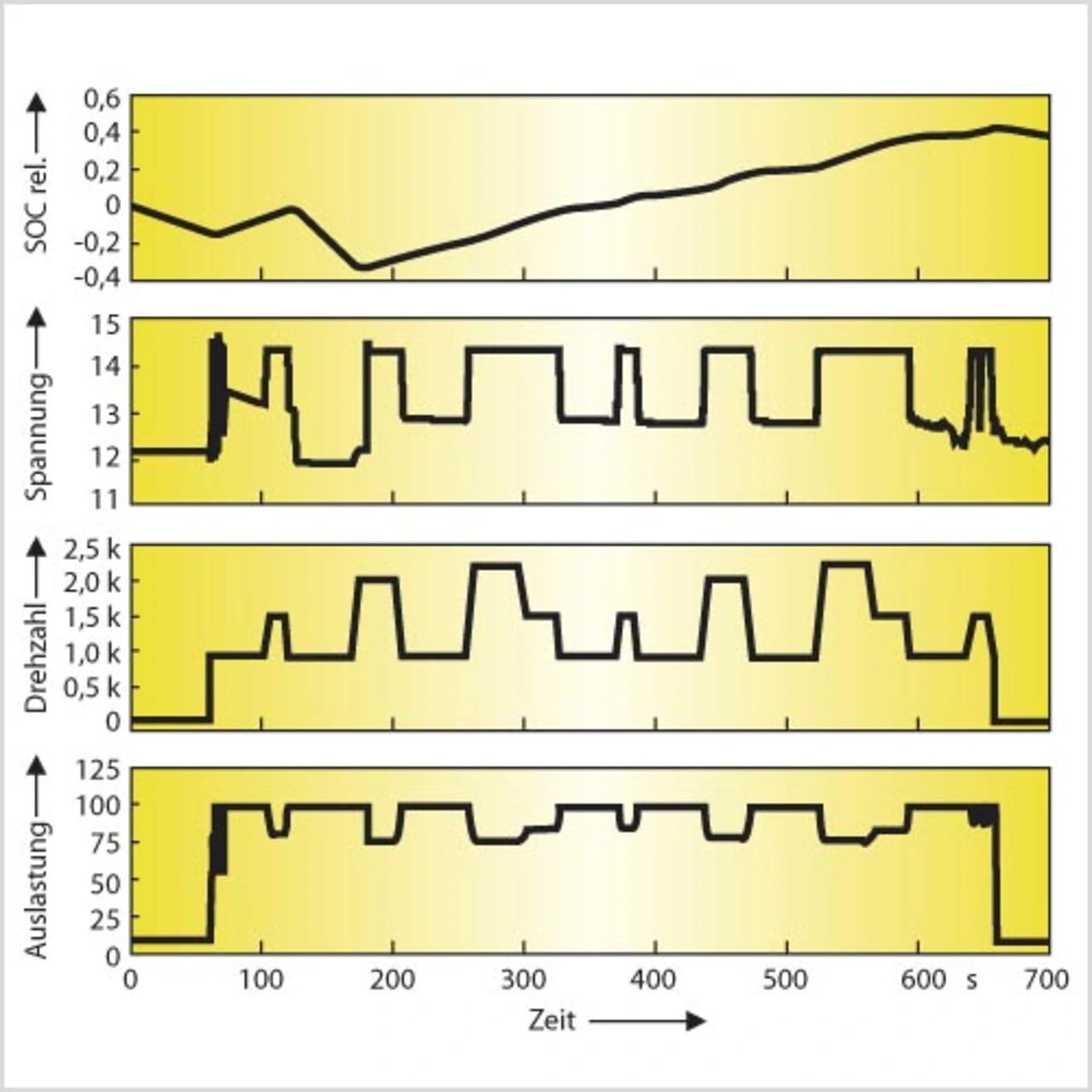

Das konsolidierte Gesamtsystem erlaubt bequem die Untersuchung des Bordnetzverhaltens mittels eines virtuellen Energienetzprototyps. Bild 7 zeigt die Ergebnisse einer Fahrzeugsimulation für einen NEFZ-Fahrzyklus. Der Verlauf der Bordnetzspannung liegt großteils unterhalb der angestrebten 14 V und der Generator ist meist zu 100 % ausgelastet. Es kann kein höherer Strom geliefert werden, um die Bordnetzspannung entsprechend anzuheben. Per SOC-Signal ist zu erkennen, dass während der ersten 50 % des Fahrzyklus zusätzlicher Strom aus dem Akku entnommen werden muss, um den Verbrauchsbedarf im Fahrzeug abdecken zu können. Erst danach steht genügend Energie zur Verfügung, um den Fahrzeug-Akku weiter aufladen zu können.

Diese Übersicht erlaubt es, unmittelbar Rückschlüsse auf die Qualität des Energiemanagements zu schließen. Außerdem kann überprüft werden, ob besser ein größerer Generator oder einer mit höherem Wirkungsgrad zu verwenden ist. Der Vorteil des simulationsbasierten Entwicklungsansatzes ist es, möglichst schon bei der Konzeptionierung des Bordnetzes erste Informationen über die Güte des Systems zu erhalten, ohne einen Hardware-Prototypen in Form eines Testfahrzeugs zur Verfügung zu haben. So können z.B. Energiemanagementprobleme frühzeitig entdeckt, Adaptionen am Simulationsmodell eingepflegt und erneut am virtuellen Prototypen verifiziert werden.

- Das Virtuelle Fahrzeug (Teil 2)

- Modellierung des physikalischen Bordnetzes

- Literatur