Intelligente Vernetzung von Fahrer, Fahrzeug und Umwelt

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

ConnectedDrive-Projekt XFCD: Erweiterte Datenerfassung

Noch Zukunftsmusik, an Prototypen jedoch bereits erforscht, ist die erweiterte, fahrzeuggenerierte Verkehrsdatenerfassung „Extended Floating Car Data“ (XFCD). Sie ermöglicht gegenüber FCD eine präzisere Verarbeitung der Verkehrsinformationen. Mit XFCD erkennt das Fahrzeug die Situation selbst. Alle vorhandenen Daten werden direkt im Automobil gemessen und ausgewertet. Geschwindigkeit und gefahrene Strecke liefern für eine detaillierte Beurteilung der Verkehrslage und ihrer weiteren Entwicklung allerdings nur die Basis-Daten. Die von der BMW Group in Entwicklung befindliche XFCD wird präzisere Verkehrsinformationen auch außerhalb von Autobahnen erlauben, also im gesamten Straßennetz. Damit wird die Basis geschaffen, um auch bei weiter steigendem Verkehrsaufkommen die Mobilität zu erhalten.

Jobangebote+ passend zum Thema

Dafür liegt in einem modernen Automobil über die Geschwindigkeit hinaus auch eine Vielzahl weiterer Daten des Fahrzeugsystems vor. Die Einführung moderner Bordnetze, von Fahrdynamikregelung und von Fahrerassistenzsystemen, bietet ein weites Spektrum verfügbarer Daten, die zur Gewinnung von Informationen zur Verkehrslage, zum Straßenzustand und zur aktuellen Wetterlage herangezogen werden können. Dazu zählen Daten von Abblend-, Fern- und Nebellicht, ABS, ASC oder DSC, Außenthermometer und Klimaanlage, Bremsen, Navigationssystem, Regensensor oder Scheibenwischer.

Dieser erweiterte Datensatz wird im Fahrzeug zu Ereignis-, Verkehrszustands- und Straßenzustandsmeldungen verarbeitet. Das Fahrzeug ermittelt selbsttätig Verkehrs- und Gefahrensituationen wie Stau, Glatteis, starken Regen, Aquaplaning, Sichtbehinderungen und Nebel. So würde eine ASC-Regelung in Verbindung mit einer niedrigen Außentemperatur, einer Scheibenwischeraktivität und der entsprechend langsamen Fahrzeuggeschwindigkeit beispielsweise auf eine lokale Rutschgefahr hindeuten (Bild 4).

Stau-Alternativroute wird automatisch angeboten

Von den in einem Fahrzeug gesammelten Daten können viele Verkehrsteilnehmer profitieren. Die Fahrzeuge leiten dazu die im Bord-Netzwerk erfassten Informationen über die Verkehrslage via BMW Assist automatisch an einen Meldungspool. Dort werden diese mit Daten anderer Verkehrsteilnehmer und mit weiteren Verkehrsinformationen abgeglichen, verarbeitet und umgehend an das Navigationssystem der Fahrzeuge weitergeleitet, die mit BMW Assist ausgestattet sind. Sollte es auf der vorgesehenen Route Verkehrsbehinderungen geben, wählt der Navigationsrechner sofort eine Alternativroute aus und bietet sie dem Fahrer optional an.

Zukünftig können BMW-Automobile mit FCD damit ohne zusätzliche Sensoren auch auf Schnell- und Landstraßen sowie innerhalb von Ortschaften Informationen über den Verkehrsfluss generieren. Die dynamische Routenführung, die es ermöglicht, Verkehrsbehinderungen gezielt auszuweichen, beschränkt sich dadurch nicht länger auf Autobahnen, sondern wird im gesamten digitalisierten Straßennetz verfügbar.

Im Dialog: Intelligente Autos tauschen Daten aus

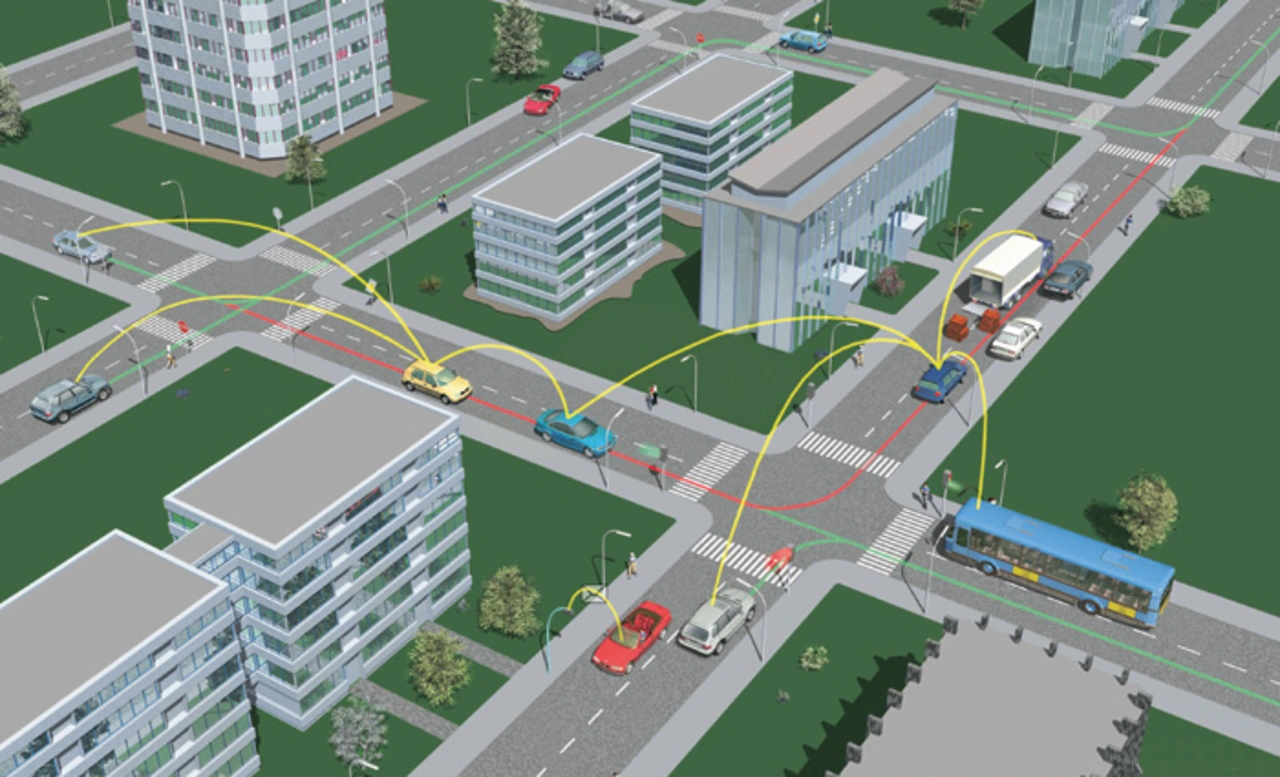

Das breite Spektrum von „ConnectedDrive“ sieht aber nicht nur die Kommunikation zwischen Fahrer, Fahrzeug und einer stationären Infrastruktur vor. Vielmehr ist es in Zukunft auch denkbar, dass Fahrzeuge direkt miteinander kommunizieren – ohne Umweg über eine Meldezentrale. Forschungsfahrzeuge sind dazu heute schon in der Lage. Sie tauschen Informationen zur aktuellen Verkehrslage aus – schnell und direkt von Fahrzeug zu Fahrzeug mit der Wireless-LAN-Funktechnik. Diese Verkehrsinformationen werden zu-künftige Telematikdienste ergänzen und Autos in sogenannten Ad-hoc-Netzen miteinander verbinden (Bild 5).

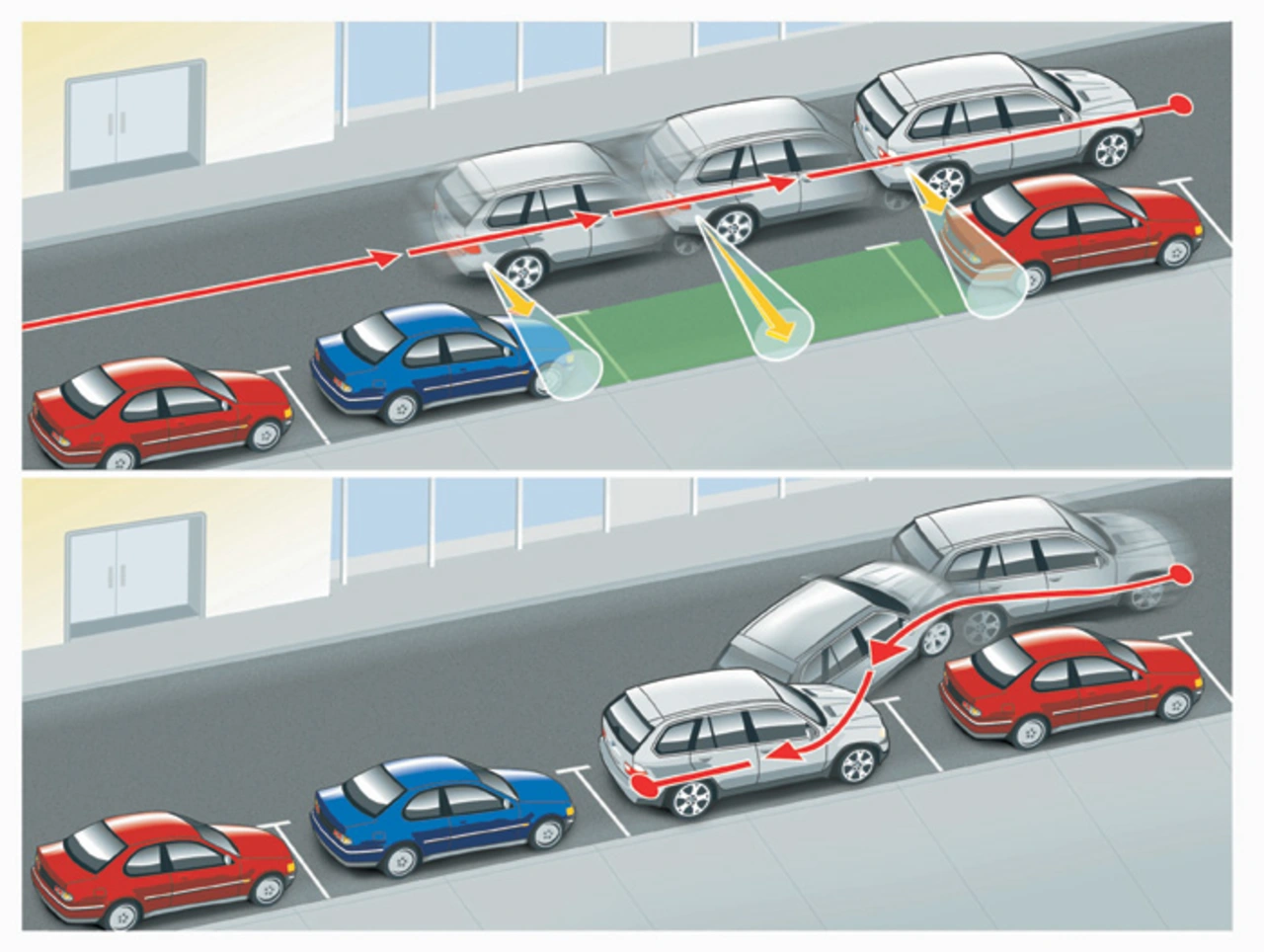

Unaufmerksamkeit beim Spurwechsel kann leicht zur Kollision führen. Sehr gefährlich sind dabei Unfälle mit deutlich unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Über die Fahrspurerkennung hinaus wird deshalb ein Spurwechselassistent entwickelt, der im derzeitigen Forschungsstadium per Radar den nachfolgenden Verkehr überwacht. Setzt der Fahrer den Blinker und erkennt das System ein Fahrzeug, das sich mit höherer Geschwindigkeit von hinten nähert, erfolgt ein Warnsignal: Der Blinkhebel beginnt zu vibrieren und in den Außenspiegeln leuchten Warnlichter auf (Bild 1). Insbesondere bei Nacht, wenn das Tempo herannahender Fahrzeuge schlechter eingeschätzt werden kann, wird dieses Assistenzsystem zukünftig eine große Entlastung für den Fahrer sein.

Lenkender Parkassistent

Eine erhebliche Erleichterung wird zukünftig auch der so genannte Parkassistent darstellen. Die Ingenieure der BMW Group haben einen semi-automatischen Assistenten entwickelt. Er ermöglicht mit Hilfe von Ultraschallsensoren und aktiver Lenkung ein sicheres und komfortables Einparken selbst in kleinere Parklücken. Ein Sensor misst während der Vorbeifahrt an einem Parkplatz dessen Länge und bestimmt den Anfangs- sowie den Endpunkt. Der Assistent signalisiert daraufhin dem Fahrer, ob die Parklücke groß genug ist.

Der Fahrer kann nun anhalten, den Rückwärtsgang einlegen und den Parkassistenten aktivieren, der über einen Elektromotor die gesamte Lenkarbeit übernimmt. Während der Fahrer für das Gasgeben und Bremsen zuständig ist, lenkt der Parkassistent an der optimalen Stelle selbsttätig so ein, dass das Fahrzeug auf einer Ideallinie in die Parklücke rangiert (Bild 2). Signalisiert die Park Distance Control (PDC) das Ende der Parklücke, hält der Fahrer wie gewohnt das Fahrzeug an. Der Parkassistent stellt darauf das Lenkrad und die Vorderräder so ein, dass der Vorwärtsgang eingelegt und das Auto perfekt in der Mitte der Parklücke abgestellt werden kann. Während des gesamten Einparkvorgangs kann der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen und sich voll auf die Umgebung konzentrieren.

Automobile als Sensoren nutzen

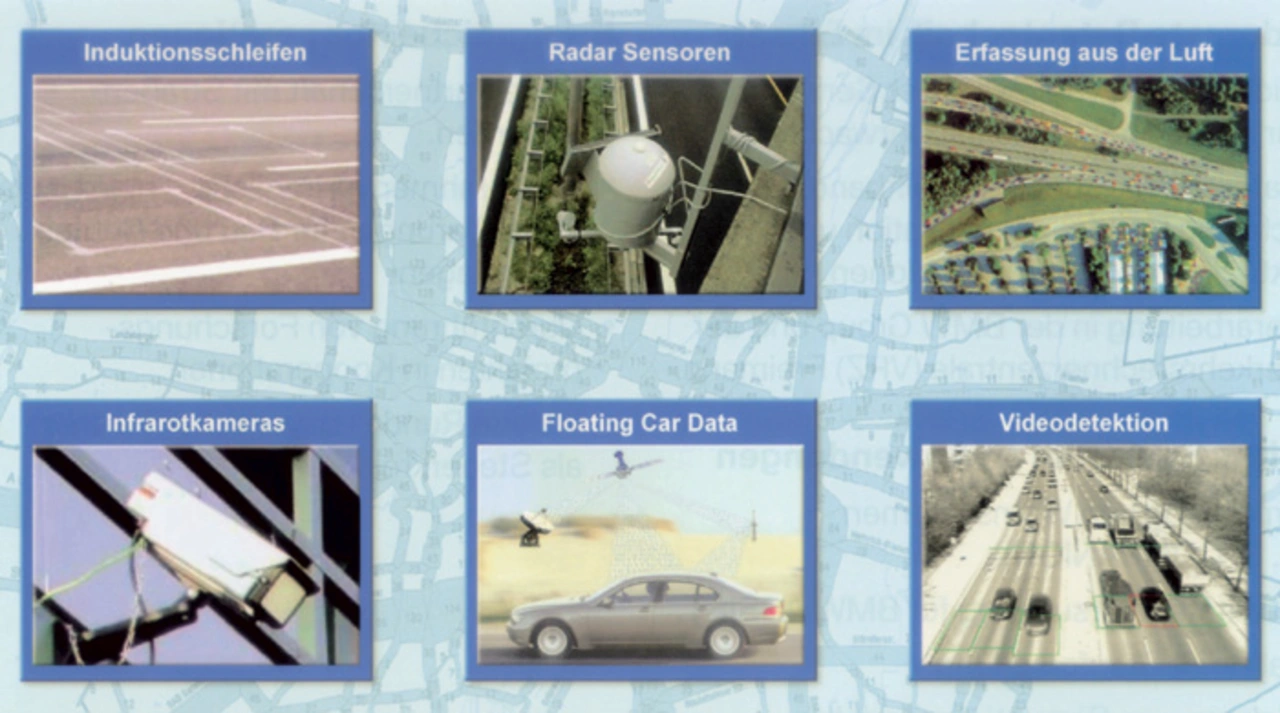

Es liegt auf der Hand, im Rahmen der Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation auch das Auto selbst als Sensor zu verwenden. Die BMW-Lösung hierfür heißt „Floating Car Data“ (FCD), wobei die im Verkehr „mitschwimmenden“ Fahrzeuge als mobile Sensoren dienen. Diese Autos verfügen über einen GPS-Empfänger und ein Mobilfunkmodul zur Positionsbestimmung. Mit dessen Hilfe werden zum Beispiel Standort und Reisezeiten anonym an eine Verkehrszentrale geschickt, die die erhaltenen Daten mit anderen Fahrzeugen abgleicht, um einen Stau zu erkennen.

FCD ist bereits in Serie – mehr als 40 000 Fahrzeuge sind schon heute auf deutschen Straßen unterwegs. Die BMW Group arbeitet hier mit anderen Herstellern zusammen, um in Zukunft eine flächendeckende Datenerfassung zu erreichen. Rund zehn Prozent aller Fahrzeuge sind dafür mindestens notwendig.

Mehr Wissen sammeln mit neuen Sensoren und Diensten

Die Funktionsweisen der in Entwicklung befindlichen Systeme machen deutlich, dass sich BMW ConnectedDrive auf genaue und zuverlässige Daten stützt. Zu den Sensoren, die bereits jetzt im Fahrzeug vorhanden sind, kommen in naher Zukunft noch weitere hinzu, die insbesondere die nähere Fahrzeugumgebung erfassen. Dazu werden neue Sensorkonzepte auf Basis von Ultraschall-, Radar-, Laser- und Bildverarbeitungstechnologien entwickelt.

So eignen sich Lidar-Sensoren, die mittels Licht Entfernungen messen können, hervorragend zur Messung von Winkeln. Allerdings ist ihre Reichweite derzeit noch begrenzt. Wärmebildkameras schaffen die Grundlagen für die Erkennung von Lebewesen etwa bei Nacht, benötigen aber eine anspruchsvolle Auswertungs-Software. Selbstverständlich wird auch an der Sensordatenfusion gearbeitet, bei der die Daten verschiedener Sensorsysteme herangezogen werden, um eine bestimmte Situation noch besser beurteilen zu können (Bild 3).

- Intelligente Vernetzung von Fahrer, Fahrzeug und Umwelt

- Flächendeckend: Dynamische Navigation mit Echtzeit-Informationen

- ConnectedDrive-Projekt XFCD: Erweiterte Datenerfassung