OLED in der Fahrzeugbeleuchtung

Enorme Möglichkeiten

Fortsetzung des Artikels von Teil 2

Herausforderungen für den Automobileinsatz

Der Einsatz organischer LEDs in der Kraftfahrzeugbeleuchtung steht vor zahlreichen Herausforderungen, die sowohl durch die Anforderungen der Applikation als auch durch das Alterungsverhalten von OLEDs begründet sind. Speziell bei OLEDs für die Außenbeleuchtung des Kraftfahrzeuges gelten hohe Anforderungen an die Leuchtdichte ebenso wie an die Lebensdauerstabilität. Applikationsbedingte Hürden sind hier vor allem hohe Umgebungstemperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit und UV-Belastungen, die während des Fahrzeuglebens auf die organische Lichtquelle einwirken.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich bei OLEDs – im Gegensatz zu anorganischen LEDs – die elektrooptischen Eigenschaften auch signifikant ändern können, wenn das Bauteil nicht betrieben wird. Dies bedeutet, dass die Komponente auch während der reinen Standzeit des Fahrzeuges altert. Während dieses Zeitraums darf sich das Bauteil nur innerhalb von eng spezifizierten Grenzen verändern.

Der Automobileinsatz von OLEDs erfordert dabei spezielle organische Materialien, die eine hohe Temperaturstabilität aufweisen. Eine Hauptursache hierfür ist die starke Erwärmung von Scheinwerfern und Heckleuchten bereits im geparkten Fahrzeug. Ursächlich hierfür ist der Energieeintrag durch Solarstrahlung, der zur Erwärmung des Luftvolumens in den Scheinwerfern und Heckleuchten führt. Bild 7 zeigt die gemessene Lufttemperatur in einer Heckleuchte im Tagesverlauf. Das Verhalten wurde hier in einem sog. „Heißland“ bestimmt, bei dem das Fahrzeugheck zur Simulation des Worst Case gezielt Richtung Süden ausgerichtet war. Die Grafik zeigt deutlich, dass die Lufttemperatur in der Heckleuchte Werte über 80 °C erreicht. Die Außentemperatur betrug hierbei mehr als 35 °C.

Aufgrund der organischen Materialbasis ist die maximal zulässige Bauteiltemperatur deutlich geringer als bei anorganischen LEDs, die zulässige Sperrschichttemperaturen von mindestens 125 °C überstehen. Selbst hochtemperaturstabile OLED-Stack-Architekturen zeigen bereits ab 105 °C starke Degradationseffekte, z.B. durch die rapide Abnahme der Leuchtdichte. Leuchtdichtereduktionen auf den sog. LT70-Wert (70 % vom Initialwert) innerhalb weniger hundert bis tausend Betriebsstunden sind hier keine Seltenheit. OLED-Lichtfunktionen müssen nicht nur den hohen Anforderungen bzgl. Temperaturstabilität gerecht werden, sondern auch den gesetzlichen Vorgaben (z.B. ECE R7, R23, R48) entsprechen. Diese Vorgaben für die Lichtstärke der verschiedenen Lichtfunktionen sowie relevante Leuchtflächen und Leuchtdichten sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Anwendung | Gesetzliche Lichtstärke [cd] | Leuchtfläche A [cm²] (Beispiel) |

Lichtstärke [cd] (Beispiel) |

Leuchtdichte [cd/m²] bei Leuchtfläche A (Beispiel)

|

|---|---|---|---|---|

| Schlusslicht | 4-12 | 25 | 10 | 4000 |

| Hochgesetzte Bremsleuchte | 25-110 | 50 | 60 | 12.000 |

| Bremslicht | 60-130 | 50 | 100 | 20.000 |

| Fahrtrichtungs- anzeiger Heck | 50-500 | 25 | 125 | 50.000 |

| Fahrtrichtungs- anzeiger Front | 175-1200 | 50 | 500 | 100.000 |

Tabelle 2. Gesetzliche Vorgaben für die Lichtstärke von Automobil-Leuchten und resultierende Leuchtdichte bei gegebener Leuchtfläche

Dabei zeigt sich, dass bereits für Schlusslichtapplikationen je nach Größe der Leuchtfläche Leuchtdichten von über 4000 cd/m² notwendig sind, um gesetzlich geforderte Mindestwerte zu erfüllen. Zum Vergleich: Aktuelle Anwendungen im Konsumelektronikbereich, wie z.B. OLED-Displays oder -Fernseher, werden bei Leuchtdichten betrieben, die um den Faktor 10 geringer sind, und dies bei wesentlich geringeren Umgebungstemperaturen. Der OLED-Einsatz im Automobil erfordert daher die Entwicklung spezieller OLED-Stack-Architekturen mit hoher Effizienz, um die Bauteileigenerwärmung so gering wie möglich zu halten und die zulässige Bauteiltemperatur von z.B. 105 °C nicht zu überschreiten.

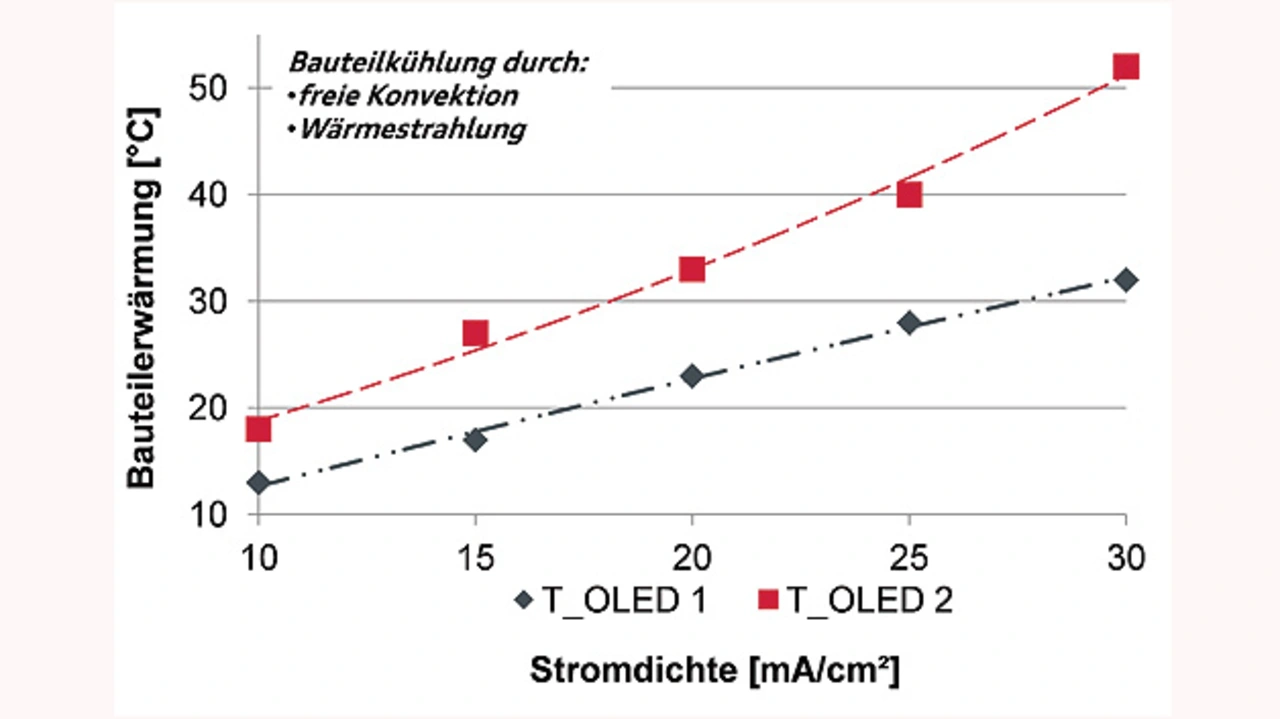

Bild 8 zeigt als Beispiel die gemessene OLED-Eigenerwärmung von zwei verschiedenen roten OLEDs unterschiedlicher Effizienz, die mit verschiedenen Stromdichten betrieben wurden. Es ist klar erkennbar, dass bereits bei der geringsten Stromdichte signifikante Eigenerwärmungen von 12 °C bis 18 °C bei beiden Bauteilen gemessen wurden. Mit erhöhter Stromdichte nimmt die Bauteilerwärmung weiter zu. Die Bauteile wurden hierbei ohne zusätzlichen Kühlkörper als frei stehendes Element angeordnet, um den Designanspruch der ultradünnen Flächenlichtquelle nicht zu beschneiden. Die Eigenerwärmung von OLEDs darf daher in der Systemauslegung nicht vernachlässigt werden. Darüber hinaus ist ein genaues Verständnis der OLED-Alterung auf Grund der hohen Umgebungstemperaturen sowie der geringen maximal zulässigen Bauteiltemperatur einer der Schlüsselfaktoren in der Entwicklung von Lichtfunktionen in OLED-Technik. Dies erfordert effiziente OLED-Stack-Architekturen mit hoher Temperaturstabilität sowie ein intelligentes Thermomanagement in der Leuchte, welches die Designvorteile (ultradünnes Package und Filigranität) nicht beschneidet. Neben der Temperaturstabilität müssen Automotive-OLEDs eine hohe UV-Stabilität aufweisen, um dem hohen Energieeintrag durch Solarstrahlung zu widerstehen. Ferner fordern Einsatzländer mit hoher Luftfeuchtigkeit aktuelle Verkapselungstechnologie, um bauteilinterne Korrosionseffekte zu verhindern. Auch hier sind Automotive-taugliche Lösungen notwendig.

- Enorme Möglichkeiten

- Aufbau und Funktionsweise

- Herausforderungen für den Automobileinsatz

- Ausblick und Zukunftspotenzial