OLED in der Fahrzeugbeleuchtung

Enorme Möglichkeiten

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Aufbau und Funktionsweise

Aufbau und Funktionsweise

OLEDs können sowohl ein mattes als auch ein spiegelndes Erscheinungsbild aufweisen. Auch transparente Ausführungen sind möglich. Unter anderem aufgrund des hochwertigen Erscheinungsbildes und der robusten Architektur werden im Automobilbau derzeit OLEDs mit spiegelnder Optik und auf Basis von Glassubstraten als besonders vielversprechend eingeschätzt.

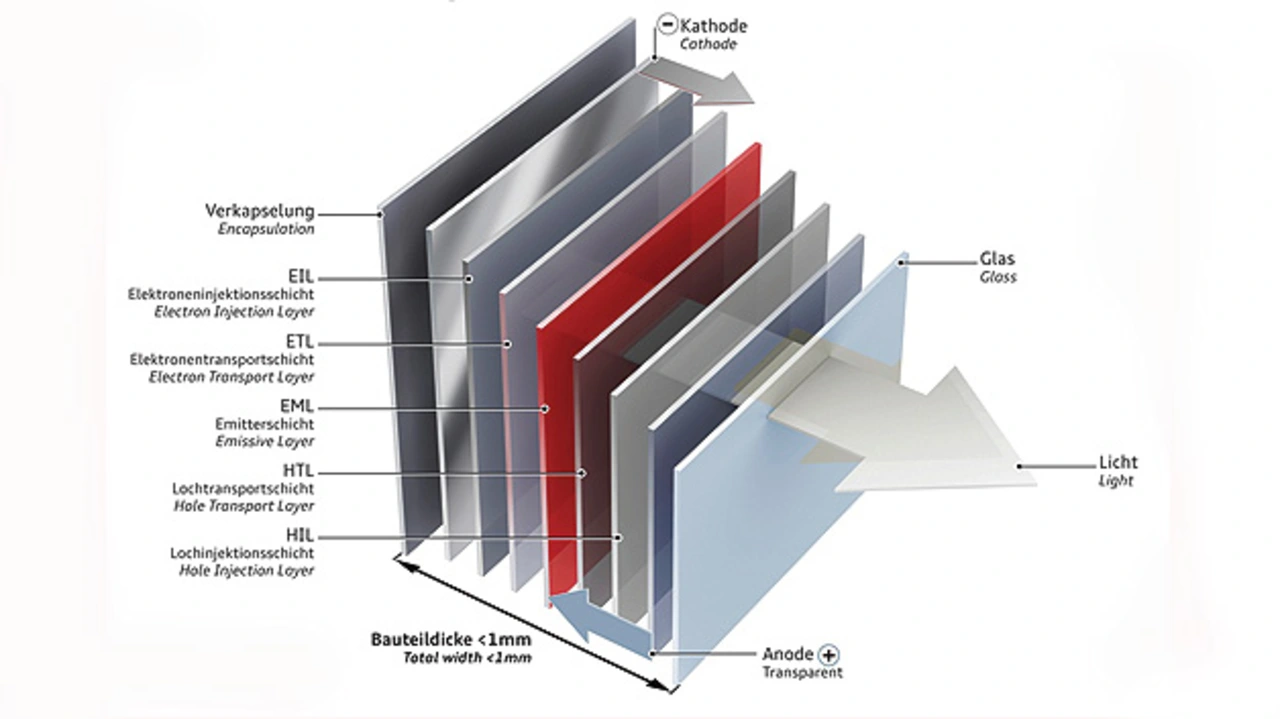

Auf dem Substrat sind die funktionellen Organikschichten angeordnet. Bild 3 zeigt schematisch den beschriebenen Aufbau. Vor der entscheidenden Emitterschicht, welche die Eigenschaften des emittierten Lichtes maßgeblich bestimmt, werden zunächst die transparente Anode z.B. aus Indiumzinnoxid (ITO), eine Lochinjektionsschicht sowie eine Lochtransportschicht aufgetragen. Auf die Emitterschicht folgen Elektronentransport- und Injektionsschicht. Final wird die Kathode und in der Regel eine sog. Dünnfilmverkapselung (Thin Film Encapsulation, TFE) aufgebracht. Letztere verkapselt das Bauteil hermetisch vor Feuchtigkeit und Sauerstoff. Ohne Verkapselung würden organische LEDs innerhalb kürzester Zeit aufgrund von Korrosion massiv degradieren und letztlich komplett ausfallen. Neben den oben genannten Schichten können diverse weitere Lagen zur Steigerung der Effizienz im Organik-Stack ergänzt werden. Die Lichterzeugung innerhalb der OLED basiert – analog zu konventionellen LEDs – auf dem Phänomen der Elektrolumineszenz. Der Emissionsprozess kann mit Hilfe der Betrachtung von Molekülorbitalen verstanden werden. Beim Anlegen einer äußeren Spannung zwischen den Elektroden rekombinieren die injizierten Elektronen und Löcher zunächst zu einem Exziton, bevor dieses zerfällt und Energie in Form von Strahlung freigegeben wird. Der Übergang findet hierbei zwischen LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) und HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) statt, welche analog zum Leitungs- und Valenzband in der Beschreibung von anorganischen Halbleitern verstanden werden können. Es wird so ersichtlich, dass je nach Variation bzw. Zusammensetzung der Emitterschicht und der weiteren organischen Schichten unterschiedliche Wellenlängen und somit Farben der Lichtquelle erzeugt werden können. Zur Optimierung der Eigenschaften ist auch eine Dotierung mit anorganischen Materialien üblich.

Jobangebote+ passend zum Thema

Optische Eigenschaften

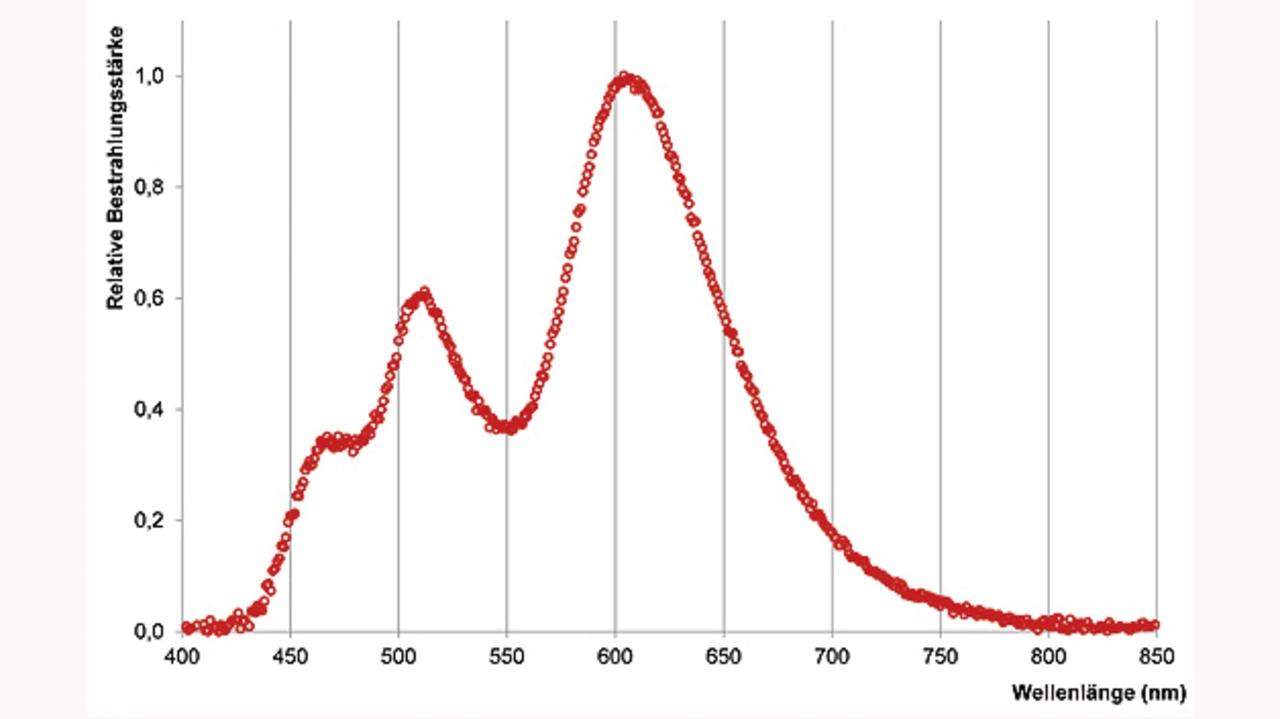

Durch die Kombination mehrerer unterschiedlicher Emitterschichten (Stacking) kann das emittierte Lichtspektrum und somit der Farbort gezielt beeinflusst werden. Die Verwendung eines roten, grünen und blauen Emitters (RGB-Stack) ermöglicht beispielsweise die Realisierung einer weißen OLED. Bild 4 zeigt beispielhaft ein Spektrum einer weißen OLED bei einem Beobachtungwinkel von 0 Grad. Je nach Bauteilarchitektur kann sich das Spektrum und damit sowohl Farbort als auch Leuchtdichte über den Betrachtungswinkel verändern. Diese Eigenschaft ist bei der Auslegung von Applikationen mit weißen OLEDs zu beachten.

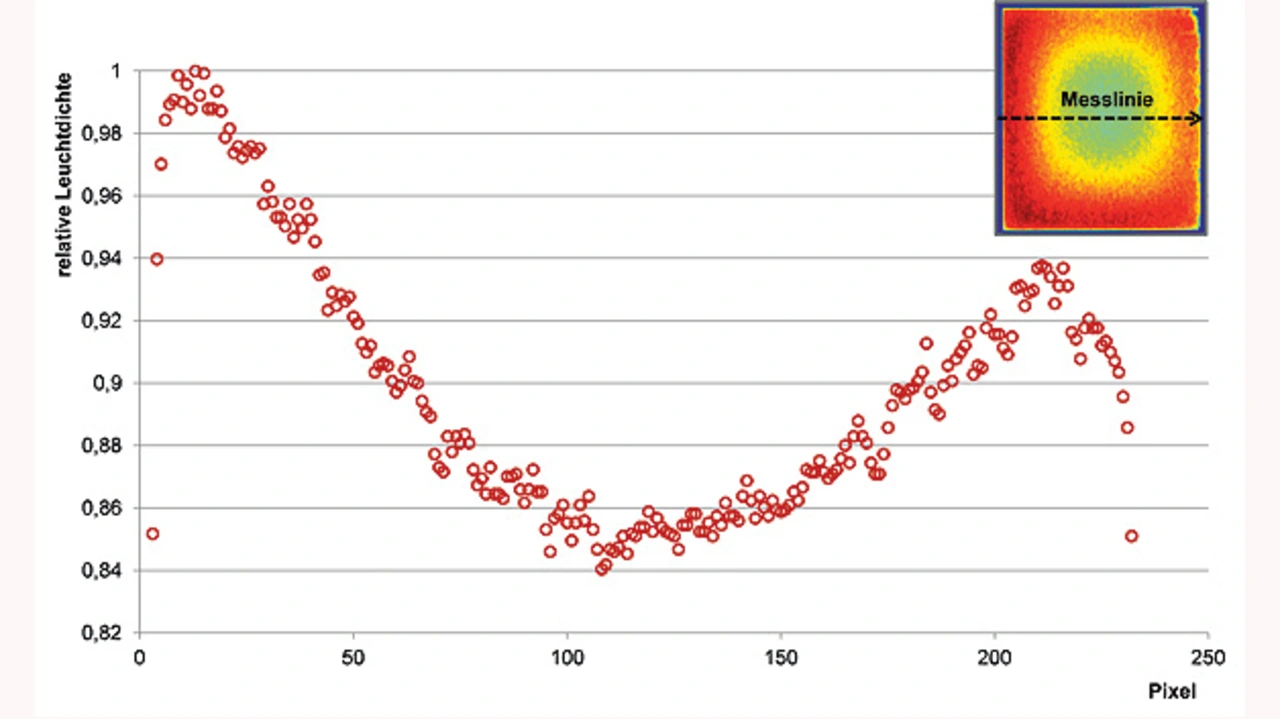

Neben den genannten Winkelabhängigkeiten ist eine homogene Verteilung der Leuchtdichte über die gesamte Fläche der OLED für einen hochwertigen optischen Eindruck entscheidend. Da die sehr dünne und transparente ITO-Anode eine deutlich geringere elektrische Leitfähigkeit als dickere, nichttransparente Metalle aufweist, ist das elektrische Potenzial über die Bauteilfläche nicht konstant. Dies zeigt sich ebenso in der Leuchtdichteverteilung einer OLED. Beispielhaft ist in Bild 5 die Leuchtdichteverteilung einer quadratischen OLED mit umlaufender Kontaktleiste dargestellt. Die ITO-Anode ist über alle vier Seiten der OLED über eine umlaufende Leiterbahn kontaktiert. Durch diese Bauteilkonfiguration fällt das elektrische Potenzial und somit die Leuchtdichte von der Außenkante in Richtung der OLED-Mitte hin ab. Dies verdeutlicht auch der dargestellte Leuchtdichteverlauf entlang der horizontalen Messlinie durch den Mittelpunkt der OLED (Bild 5). Im Wesentlichen sind es drei Faktoren, die die Homogenität der Bauteilleuchtdichte beeinflussen:

- Größe der Leuchtfläche

- Form/Design der Leuchtfläche

- Kontaktlayout der OLED

Anspruchsvolle Designs fernab von einfachen Geometrien wie Quadrate, Rechtecke oder Kreisflächen stellen daher eine besondere Herausforderung in der Bauteilauslegung dar. Wie so etwas im Einzelfall aussehen kann, lässt sich am Beispiel des OLED-Design aus dem Audi e-tron quattro concept (Bild 1) verdeutlichen.

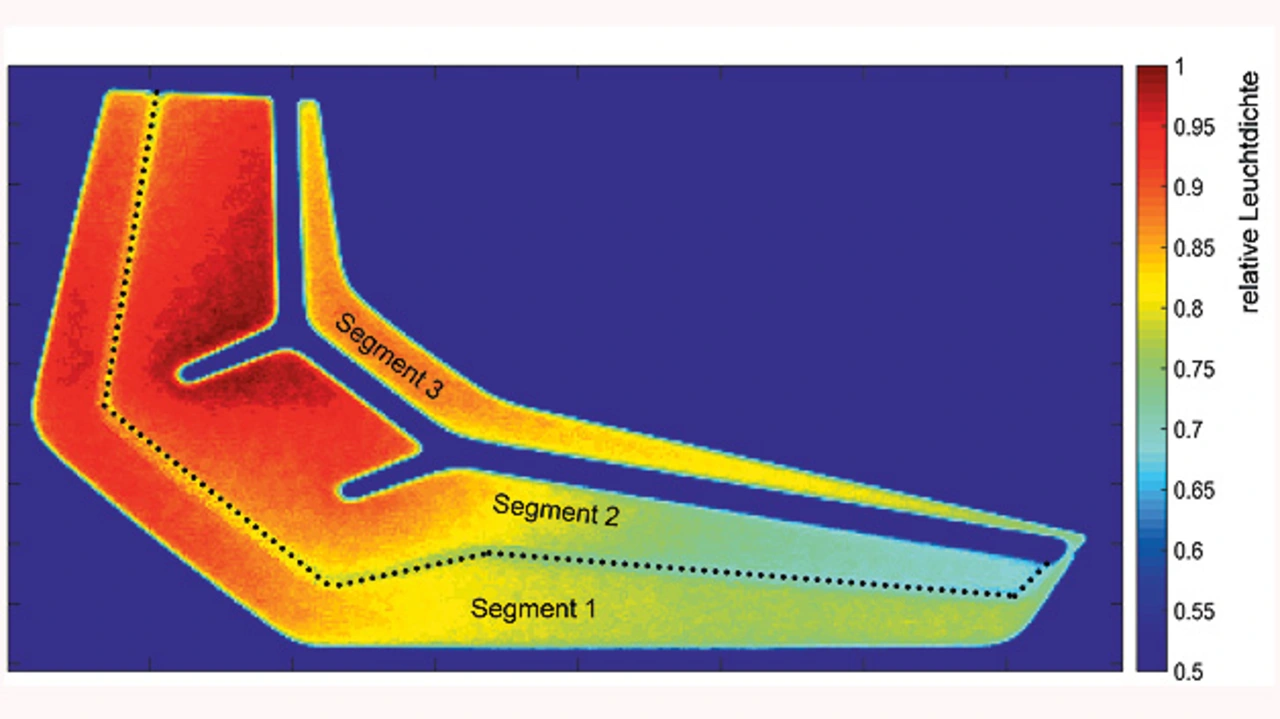

Bild 6 zeigt die gemessene Leuchtdichteverteilung einer der eingesetzten OLEDs. Das Bauteil besteht aus drei unabhängig voneinander ansteuerbaren Segmenten. Segment 1 und 2 liegen direkt aneinander. Segment 2 und 3 sind durch einen nichtleuchtenden Teil voneinander getrennt. Dieser nichtleuchtende Teil ist sowohl Designelement als auch Leiterbahn, um Segment 2 elektrisch zu kontaktieren. Die beiden in das Segment 2 hineinragenden Bereiche erhöhen die Homogenität über die Fläche des Segmentes. Durch die geschickte Gestaltung der Leiterbahn wird diese gezielt als Designelement genutzt.

Die Homogenität H des Bauteils kann über den sogenannten Michelson-Kontrast KM mathematisch beschrieben werden:

Hierbei stehen Lmin und Lmax für die minimale und maximale Leuchtdichte des zu bewertenden Bereiches. In Tabelle 1 ist H für die drei Segmente der OLED aus Bild 6 sowie für das Gesamtbauteil berechnet.

| Bereich auf der OLED | H |

|---|---|

| Seqment 1 | 0,86 |

| Seqment 2 | 0,82 |

| Seqment 3 | 0,89 |

| Gesamtes Bauteil | 0,82 |

Tabelle 1. Beurteilung der Homogenität der OLED im Audi e-tron quattro concept

Neben der rein mathematischen Betrachtung über den Michelson-Kontrast muss in einem weiteren Schritt das Design und die Geometrie des Bauteils für eine endgültige Homogenitätsbewertung berücksichtigt werden. So kann beispielsweise bereits ein geringer Leuchtdichteunterschied zwischen den scharf voneinander abgegrenzten Segmenten 1 und 2 deutlich früher wahrgenommen werden als der gleiche Unterschied zwischen den räumlich getrennten Segmenten 2 und 3.

- Enorme Möglichkeiten

- Aufbau und Funktionsweise

- Herausforderungen für den Automobileinsatz

- Ausblick und Zukunftspotenzial