China wird führender Kraftfahrzeug-Hersteller

China, die gelb-grüne Herausforderung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

China, die gelb-grüne Herausforderung

Chongqing, das sich mit über 32 Millionen Einwohnern stolz größte Stadt der Welt nennt, ist der Hauptsitz von Chinas viertgrößtem Automobilkonzern Changan Automotive Group, der mit Ford und Mazda kooperiert. 2007 legte der Umsatz von Changan um 24 Prozent auf 7,86 Milliarden USDollar zu. Mit 850 000 Fahrzeugen stieg der Absatz 2007 um 20 Prozent. Changan Auto beabsichtigt 2010 etwa 2 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.

Das Unternehmen exportierte 2007 etwa 40 000 Fahrzeuge, gegenüber dem Vorjahr fast eine Verdoppelung. Ende 2007 brachte das Unternehmen den ersten in China entwickelten Wagen mit Hybrid-Antrieb auf den Markt. sj

Jobangebote+ passend zum Thema

| Dr. Thomas Kiefer studierte Wirtschaft, Politik und Sinologie in Hamburg, Shanghai und Berlin. Seit 20 Jahren berichtet er über die Wirtschaftsentwicklung Chinas, die deutsch-chinesische Zusammenarbeit und Forschungsthemen. Er begleitet regelmäßig Unternehmer- und Politikerdelegationen nach Asien und arbeitet an Unternehmensanalysen vor Ort. dr.thomas.kiefer@t-online.de |

Siehe auch:

Bosch Diagnostics stärkt Chinageschäft

In China Autos verkaufen

Autoindustrie: Der lange Marsch nach Indien und China

Grüne Forschungsoffensive

Die Herausforderungen, die künftig aus China kommen, sind weniger Kopien und Plagiate. China setzt auf eigene Forschung und Entwicklung, das Land möchte damit eigene Kompetenz für eine Qualitätsproduktion aufbauen. Das Land steckt gewaltige Mittel in den Auf- und Ausbau von Hochschulen, Forschungszentren und Technologieparks. „Die jährliche Wachstumsrate bei den chinesischen Ausgaben für Forschung und Entwicklung liegt in der Nähe von 20 Prozent, die Forschungsquote nimmt rasant zu. Sie nähert sich dem EU-Durchschnitt und hat Russland schon überholt“, sagte Gernot Hutschenreiter, stellvertretender Leiter der „Country Innovation Policy Review Unit“ der OECD. Nach chinesischen Statistiken investierte China 2006 mehr als 28,4 Milliarden Euro in die Forschung. Damit belegt China weltweit den fünften Platz.

Die staatliche Forschung wird in China mit betrieblichen Forschungsaktivitäten verbunden, ist zukunftsorientiert und international ausgerichtet. Deutschland spielt dabei eine besondere Rolle. Chinas neuer Forschungsminister Wan Gang arbeitete in den Neunzigern zehn Jahre bei Audi, damals bereits schwerpunktmäßig zum Thema alternative Antriebe. Anschließend arbeitete er an der renommierten Shanghaier Tongji-Universität. Wan Gang gilt als Hauptakteur des supermodernen neuen Campus für den Bereich Kraftfahrzeugtechnik, der in Anjing direkt neben der „Shanghai Automotive Industry Corporation“ (SAIC), VW und GM entsteht. „Unsere Forschung konzentrieren wir auf Zukunftstechniken, wie Brennstofftechnik und weniger auf auslaufende Technologien wie Benzin- oder Dieselmotoren,“ sagt Wan Gang in perfektem Deutsch.

Diese Forschungsmöglichkeiten nutzen zunehmend auch internationale Konzerne. In Anjing entwickeln GM mit SAIC im Joint-Venture „Pan-Asia Technical Automotive Center“. Volkswagen unterhält dort ebenfalls Entwicklungsabteilungen und forscht auch an der Tongji-Universität zum Thema Kraftfahrzeugsicherheit. Auch Zulieferer wie ZF verlagern Forschungs- und Entwicklungsaufgaben nach China. „In China konzentrieren wir uns einerseits auf Anpassungsentwicklung. Vor Ort applizieren wir unsere Produkte an die Bedürfnisse des chinesischen Marktes. Die Applikationsentwickler werden dabei von unserem Engineering Center in Shanghai mit mehr als 20 Mitarbeitern unterstützt. Andererseits arbeitet das Engineering Center bei der Freigabe der Materialien von lokalen Lieferanten mit und sichert damit unsere Qualität. Die Ingenieure in China arbeiten dabei eng mit der Zentralen Forschung und Entwicklung in Deutschland zusammen“, erklärt Martin Demel, Pressesprecher von ZF. China verordnete sich neben der Zukunftsforschung auch eine grüne Planwirtschaft. Im Oktober legte in China der Parteitag die Leitlinien für die weitere Wirtschaftsentwicklung für die nächsten Jahre fest. Die Wirtschaft muss sich darauf einstellen. Diese Entwicklung bedeutet für europäische Unternehmen nicht nur eine Gefahr, sondern auch Geschäftschancen. Die Technologie für umweltgerechtere Automobile, aber auch die zur Produktion notwendigen Anlagen, sind in China noch kaum zu finden.

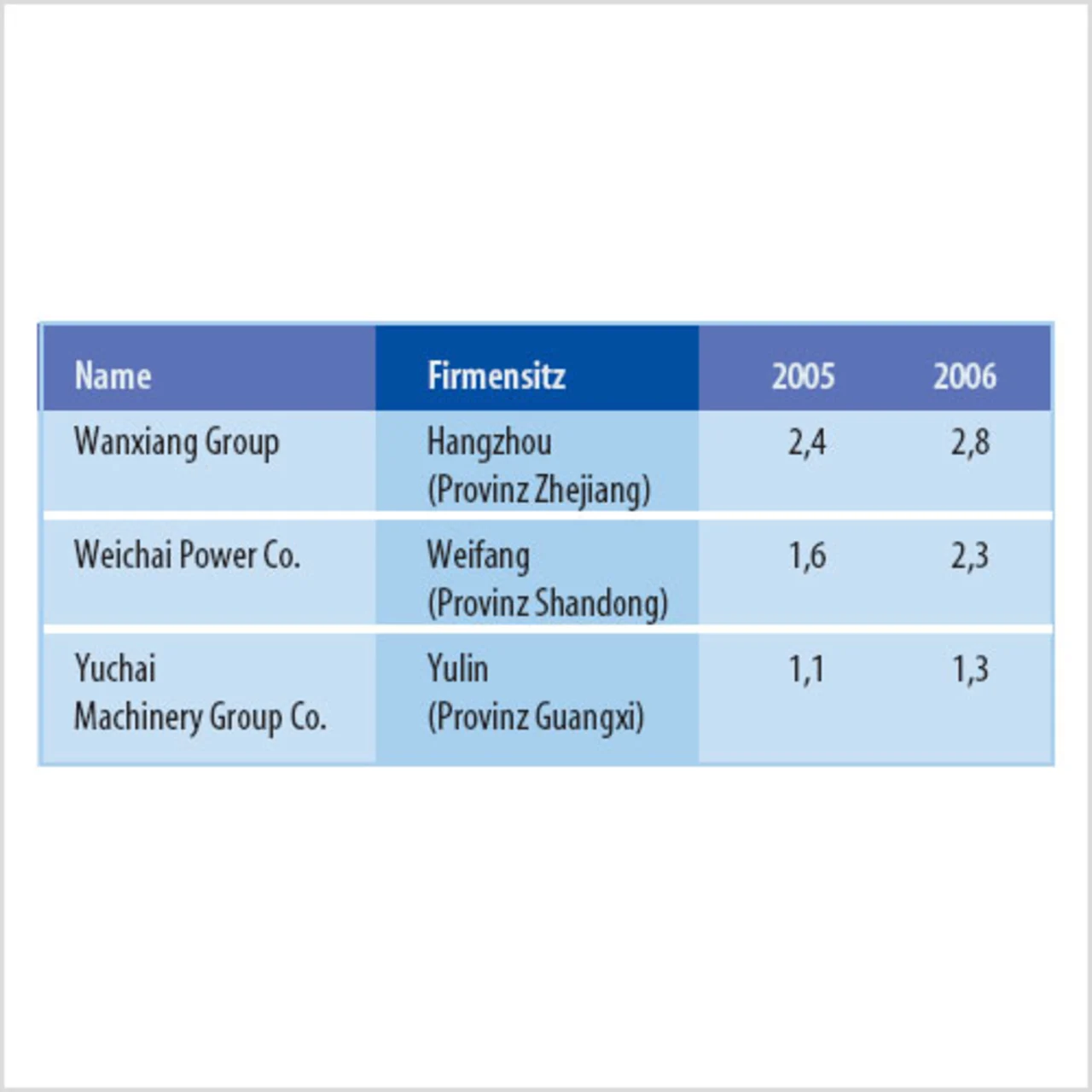

Die günstigen chinesischen Bezugsfirmen werden immer mehr zur Konkurrenz. „Unsere Fahrzeuge haben bei guter Qualität ein unschlagbar günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Unterschied zu ausländischen Autobauern können wir auf ein hochflexibles Zuliefernetzwerk zugreifen. Unsere Einkaufsmacht, die durch unseren guten Marktüberblick gegeben ist, fehlt den ausländischen Konzernen“, erklärt Li Shufu, Chef des privaten chinesischen Autobauers Geely. Das Unternehmen verfügt im Zhejang, dem Speckgürtel von Shanghai, über ein großes Netzwerk chinesischer Zulieferbetriebe, welche sich schnell modernisieren (Tabelle 2).

Während die ersten China-Autos in Europa Schlagzeilen machten, nimmt vor allem der Export von Teilen aus China schnell zu. Für Visteon beispielsweise ist die Volksrepublik mittlerweile der weltweit wichtigste Beschaffungsmarkt. Innerhalb von zehn Jahren will das Land 10 % der Weltausfuhren gewinnen. Getragen wird der Boom nur zum Teil von Unternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung. Lokale Produzenten werden immer wettbewerbsfähiger und erobern nicht nur bei einfachen Teilen Marktanteile.

- China, die gelb-grüne Herausforderung

- China, die gelb-grüne Herausforderung

- China, die gelb-grüne Herausforderung

- Deutsche Zulieferer sind gut aufgestellt

- China, die gelb-grüne Herausforderung