Vom Weggeber zum Systembaustein

Perspektiven der Aktorik #####

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Der Elektromotor als Universalaktor

Der Elektromotor entwickelt sich mehr und mehr zum universell einsetzbaren Aktor. Mit den verfügbaren Leistungsklassen und der Vielfalt der verfügbaren Ansteuerungsmöglichkeiten – vom direkten Starkstromanschluss bis zur Ethernet-Schnittstelle – dringt der Elektromotor mittlerweile in Anwendungsgebiete vor, die aus technischen Gründen oder Kostenaspekten bisher der Hydraulik und Pneumatik vorbehalten schienen.

Ein Beispiel für die "Vollintegration" gibt der "MAC"-Motor (Bild 1) der dänischen JVL Industri Elektronik A/S, ein Wechselstrom-Servomotor, der einen Controller mit in das Gehäuse integriert. Dabei setzten die Konstrukteure auf Hallsensoren für die richtige Kommutierung beim Anlauf und die Optimierung des Drehmoments und integrierten einen Drehgeber mit einer Auflösung von 4096 bit für die Geschwindigkeitsregelung und Positionsbestimmung. Bei der Auslegung des Reglers wurde statt der üblichen PID-Variante ein Filter 4. Ordnung zugrunde gelegt, die dafür erforderlichen Parameter werden vom Hersteller bestimmt und in der Motorelektronik abgelegt. Der Anwender muss lediglich noch einen globalen Parameter einstellen, den "Load Factor". Die Versorgungsgleichspannung liegt zwischen 24 V und 48 V, das Schaltnetzteil zieht bei der kleinsten Variante, MAC50, maximal 3 A; dieser Motor wiegt 600 g und gibt ein Drehmoment von 0,11 Nm an der Welle ab.

Die Variabilität liegt in den Ansteuerungsmöglichkeiten des Motors; diese wird durch mehrere Aufsteckmodule realisiert. Die Grundausstattung bietet eine analoge ±10-V-Ansteuerung und die einfache RS-232-/RS-485-Schnittstelle. Das auf das Gehäuse aufgesetzte Schnittstellenmodul kann ausgetauscht werden gegen ein "NanoPLC"-Modul, das sequenzielle Verfahrprogramme eigenständig ausführen kann. Ein weiteres Modul bietet den Betrieb über Profibus-DP, hierüber lässt sich dann auf die Parameter für die Grundeinstellung zugreifen. Module für die anderen Feldbusse sind in Vorbereitung.

Aktoren im Wettbewerb

Neue Aktoren haben es gegen die eingeführte Technik in der Regel schwer, da letztere auch bei Sonderlösungen kostengünstige Problemlösungsvarianten bieten kann. Ein Beispiel dafür liefert der "digitale Linear-Aktor" von Thomson Airpax; hier handelt es sich um einen Schrittmotor, bei dem die translatorische Bewegung durch eine Gewindestange realisiert wurde (Bild 2). Pro Schritt beträgt die Bewegung 0,013 mm, die maximale Geschwindigkeit liegt bei 600 Schritten/s, in der Neodym-Ausführung erreicht der Aktor eine Linearkraft von 35,6 N, der maximale Weg beträgt 13,2 mm. Das Einsatzgebiet liegt bei der präzisen Regelung von Flüssigkeiten und Gasen, etwa des Kälteflussmittels in klimatechnischen Anlagen oder der Dosierung von medizinischen Flüssigkeiten.

Eine sehr viel robustere Variante für einen Einsatzfall am anderen Ende des Spektrums an Aktoren bietet der niedersächsische Antriebsspezialist Lenze. Es handelt sich um einen Servomotor mit integrierter Spindel für die Betätigung einer Schweiß-zange. Der Motor wurde für den speziellen Einsatzfall konstruiert, er passt an das "Handgelenk" eines Sechsachs-Roboters; es wird eine Haltekraft von dauerhaft 7 kN und eine Maximalkraft von 15 kN erreicht. Mit diesem Bewegungssystem stößt der Elektromotor in Anwendungsbereiche vor, die bisher den hydraulischen/pneumatischen Funktionselementen vorbehalten waren. Der Vorteil besteht darin, dass der Motor die Schweißzangen deutlich schneller öffnet und schließt und sich zudem hinsichtlich Drehzahl und Drehmoment regeln lässt. Dies führt im Ergebnis zu einer verbesserten Qualität der Schweißpunkte.

Eine ähnliche Schweißzangenbetätigung stellte auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg die Firma Swac vor. In deren neuem Zangenantrieb ersetzen zwei Servo-Linearantriebe die üblichen pneumatischen Betätigungszylinder. Auch hier liegt der Vorteil gegenüber der herkömmlichen Lösung in dem gezielt steuerbaren Aufsetzen der Elektroden und der dadurch möglichen Optimierung des Bewegungsablaufs.

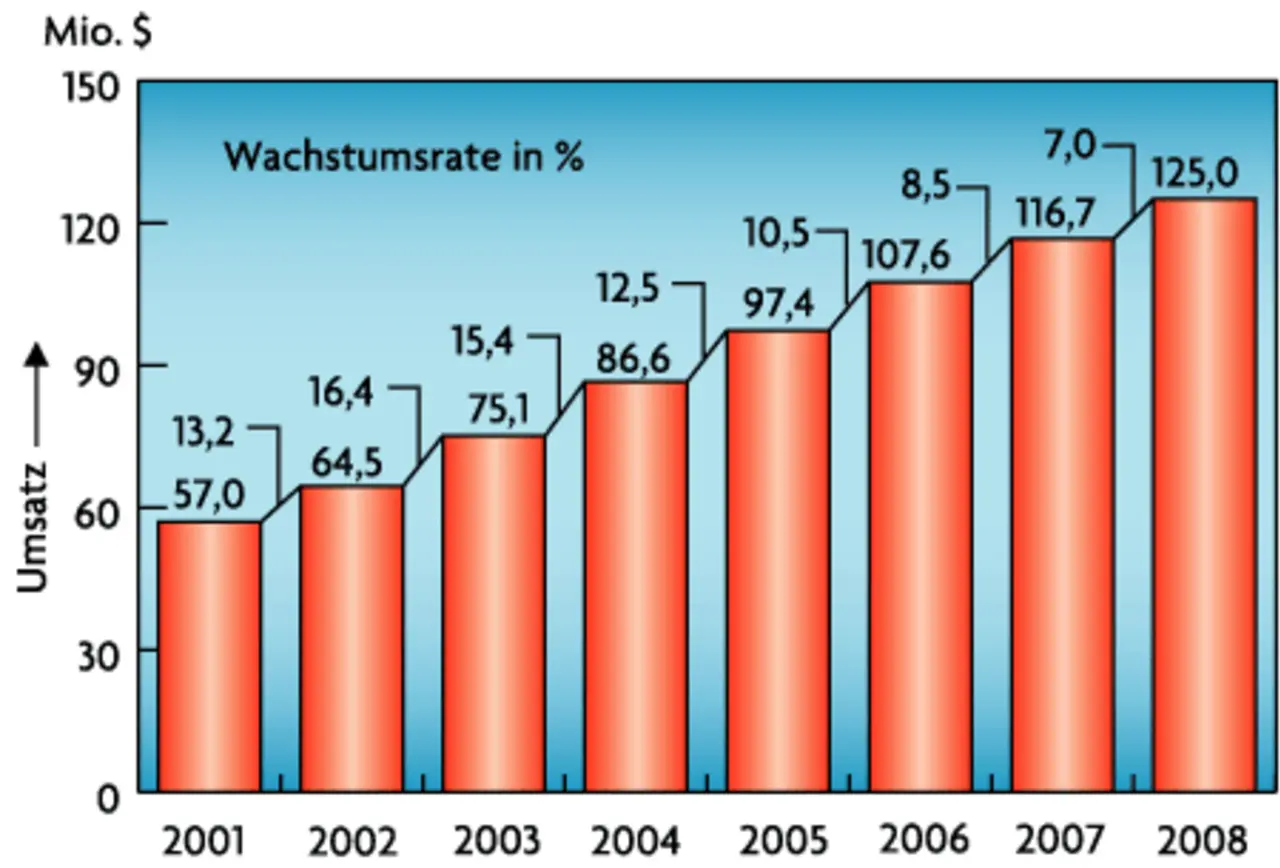

Linearmotoren finden wegen ihres umfangreichen Dynamikbereichs und der hohen Verfahrgeschwindigkeiten ihren Einsatz heute bei speziellen Verfahraufgaben – nicht nur in der Bahntechnik. Eine aktuelle Studie von Frost & Sullivan über den europäischen Markt für Linearmotoren hat für das Jahr 2001 ein Volumen von 57 Mio. Dollar ermittelt und prognostiziert bis zum Jahr 2006 Wachstumsraten von immerhin mehr als 10 %. Die größten Abnehmer sind derzeit die Halbleiterproduktion und die Elektronikfertigung mit 25,6 und 24,4 %. Langfristig soll der größte Umsatzanteil auf den Werkzeugmaschinenbau entfallen; das Halbleitersegment soll dieser aber erst 2008 überholen. Für diesen Zeitpunkt wird ein Marktvolumen von 125 Mio. Dollar vorhergesagt (Bild 3). Auf dem sehr preissensitiven Markt wird der Einsatz von Linearmotoren derzeit durch die vergleichsweise hohen Kosten gebremst, hier sehen die Marktforscher den für neue Produkte typischen Mechanismus: Erst mit steigenden Stückzahlen sinken die Preise, was dann wieder die Nachfrage stimuliert. Auch für neue Konstruktionen wie "Röhren"-Linearmotoren, die die Anwendungsbasis verbreitern, sehen die Marktforscher gute Chancen.

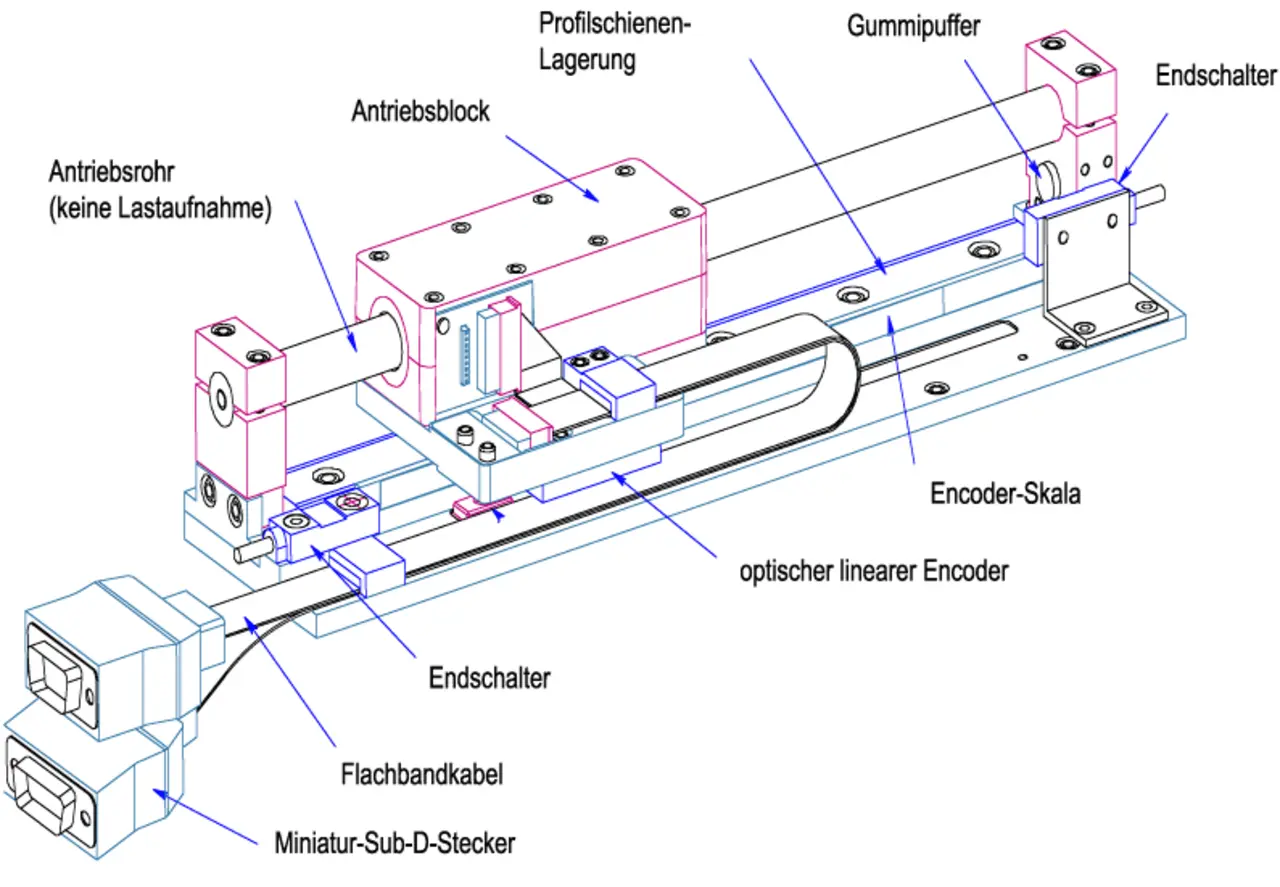

Der TT Micro von Copley Controls stellt eine solche Konstruktion dar (Bild 4). Der bewährten Designregel "Trenne die Funktionen" folgend, wurden hier für Antrieb und Lastaufnahme gesonderte Elemente verwendet. Die "Antriebsröhre" enthält die strukturierten Permanentmagneten, die Vortriebseinheit umschließt das Rohr, berührt es aber nicht – der Luftspalt beträgt fast 0,4 mm. Das gesamte Ensemble besteht aus dem Antriebsblock (Forcer), der Profilschienen-Lagerung für die Aufnahme der Last sowie einem optischen Encoder mitsamt der linearen Encoder-Skala. Der Rohrdurchmesser beträgt 11 mm, die Länge kann zwischen 62 mm und 510 mm gewählt werden. Darüber hinaus stehen vier verschiedene Antriebsblöcke mit abgestuften Antriebskräften (von 3,9 bis 8,8 N) zur Verfügung, deren Baulänge variiert dabei zwischen 36 mm und 113 mm. Angesteuert werden die Einheiten über einen CANopen-kompatiblen Servoverstärker.

- Perspektiven der Aktorik #####

- Der Elektromotor als Universalaktor

- Piezo-Aktoren – kleine Auslenkung, hohe Kräfte

- Literatur / Links zum Thema