Funktionale Sicherheit bei der MRK

Sicher miteinander arbeiten

Das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), also die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter, gewinnt in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Wie sehen künftige Konzepte aus, und was müssen Konstrukteure bei ihrer Umsetzung in puncto funktionale Sicherheit beachten?

Auch in traditionellen Industrieanlagen nutzen Mensch und Roboter inzwischen bestimmte Bereiche gemeinsam – und das nicht nur in der Automobilindustrie. Ein Produktionsmitarbeiter legt beispielsweise in eine Vorrichtung Teile für die Fertigung ein, die der Roboter dann entnimmt und weiter bearbeitet. Mensch und Roboter halten sich dabei meist nicht gleichzeitig im selben Raum auf. Während der Mensch dort tätig ist, wird der Bereich für die Bewegungen des Roboters gesperrt. Das geschieht über einen sicherheitsbewerteten überwachten Halt des Roboters. Die Fachleute sprechen hier überwiegend von Koexistenz statt von MRK, weil in ein und demselben Raum entweder der Roboter oder der Mensch tätig sein kann. Die Norm EN ISO 10218-1:2011 führt folgende Kollaborationsarten auf: Handführung, sicherheitsbewerteter überwachter Halt, Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung sowie Leistungs- und Kraftbegrenzung.

Zunächst ist somit zu klären, welche Schutzmaßnahmen sich für die vorgesehene Applikation eignen und ob die verschiedenen Ansätze verknüpft werden müssen, wenn kein Schutzzaun mehr den Roboter vom Menschen trennt.

Leichtere Roboter erlauben höhere Arbeitsgeschwindigkeiten

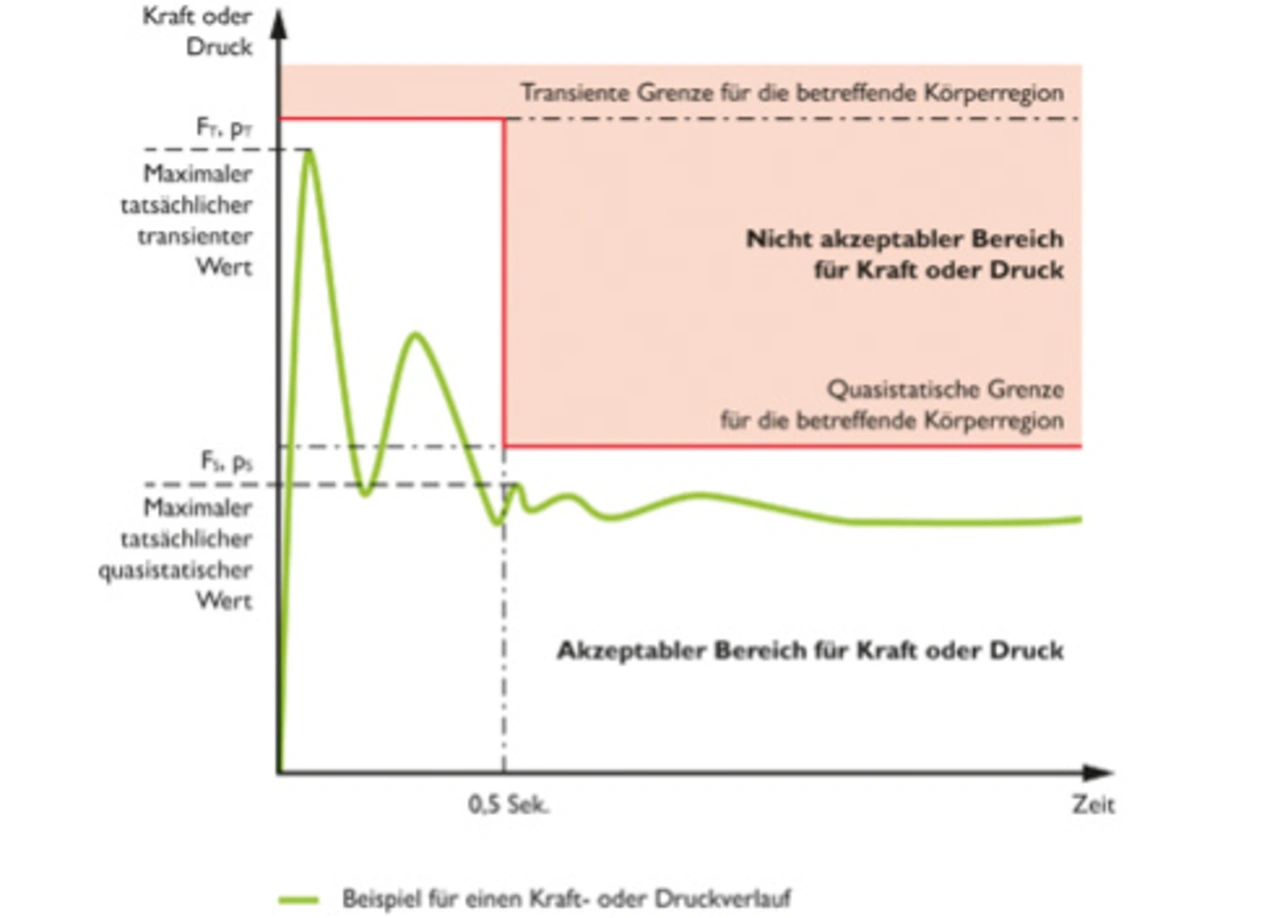

Zu Beginn der Planung muss sich der Anwender ferner klarmachen, welche Leistung und Geschwindigkeit er vom System erwartet. Ein hochdynamisches Robotersystem, das mit schweren Lasten hantiert, lässt sich kaum für eine dauerhafte Zusammenarbeit mit dem Menschen auslegen, weil bei einer möglichen Kollision hohe Kräfte auftreten können. Durch die Kombination von Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung sowie Leistungs- und Kraftbegrenzung lässt sich die Zykluszeit des Roboters meist verkürzen. Hierzu muss der Roboter jedoch seine Geschwindigkeit reduzieren, während ein Werker eingreift.

Dabei ist zu beachten, dass die Geschwindigkeitsüberwachung unbedingt sicherheitsgerichtet ausgelegt sein muss. Ist sie nicht gemäß EN ISO 10218 als Sicherheitsfunktion im Roboter integriert, muss immer die maximale Geschwindigkeit angenommen werden, die dann auch die Grundlage für die Prüfung darstellt.

Leichtbauroboter vereinfachen die Einbindung von MRK-Lösungen, weil sie wegen ihrer geringeren Massenträgheitsmomente bei einem Zusammenstoß geringere dynamische Kräfte erzeugen. Außerdem lässt sich durch weniger schwere Roboter eventuell die Arbeitsgeschwindigkeit steigern.

- Sicher miteinander arbeiten

- Kontaktoberflächen sollten möglichst groß und abgerundet sein

- Funktionale Sicherheit