Organische Elektronik

Solarstrom aus Plastikfolien

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Tandemsolarzellen

Derartig aufgebaute organische Solarzellen erreichen heute im Labor einen Wirkungsgrad von etwa 10 Prozent. Die Modul-Wirkungsgrade liegen derzeit noch deutlich darunter. Eine intrinsische Beschränkung des Wirkungsgrades von organischen, aber auch anderen Solarzellen sind thermische Verluste, wenn Photonen mit einer höheren Energie als die der Bandlücke des Halbleiters absorbiert werden.

In diesem Fall relaxieren die optischen Anregungen an die Bandkanten, die dabei frei werdende Energie wird in Form von Wärme an die Solarzelle abgegeben und ist für die Wandlung in elektrische Energie verloren. Ein weiterer Verlustkanal ist die spektral eingeschränkte Absorption der Halbleiter: Photonen mit einer zu großen oder zu geringen Energie werden nicht oder nur unzureichend vom Halbleiter absorbiert.

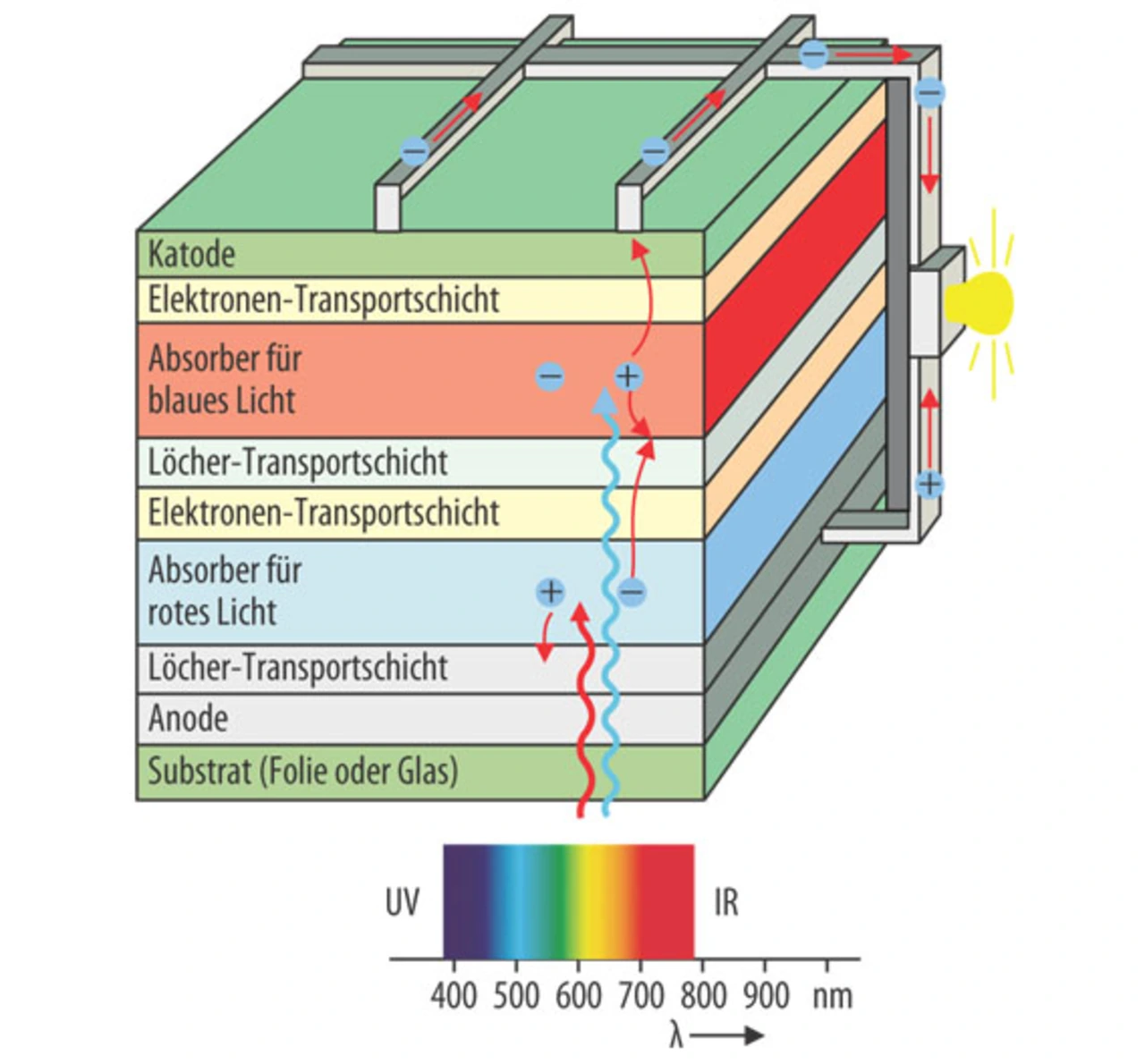

Der derzeit meistversprechende Ansatz zur Steigerung des Wirkungsgrades organischer Solarzellen ist die Tandem-solarzelle [3]. Entsprechend Bild 3 werden in einer Tandemsolarzelle zwei Solarzellen mit unterschiedlicher spektraler Absorption integriert – eine Solarzelle mit einer größeren Bandlücke zur Absorption von blauem und grünem und eine Solarzelle mit einer kleineren Bandlücke zur Absorption von rotem und infrarotem Licht. Die Solarzellen werden bereits während der Herstellung elektrisch miteinander verbunden.

Diese Serienschaltung zweier Solarzellen bringt jedoch eine zusätzliche Randbedingung mit sich: Die Absorption und die Erzeugung der Ladungsträger innerhalb der beiden Zellen müssen genau aufeinander abgestimmt sein. Nur wenn beide Solarzellen den gleichen Strom liefern, ist eine maximale Stromausbeute aus der Tandemsolarzelle möglich. Dieser Abgleich der beiden Solarzellenströme wird durch die Bauweise der Solarzelle in Dünnschichttechnik weiter erschwert.

Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher funktionaler Schichten im Tandem-Bauelement und den typischen Schichtdicken von weniger als 100 nm wird die Verteilung des Lichtes innerhalb der Tandemsolarzelle im Wesentlichen von Dünnschicht-Interferenzen geprägt. Diese treten durch die teilweise Reflektion des einfallenden Lichtes an der rückseitigen Metallelektrode und an Schichtgrenzen mit Brechungsindex-Unterschied auf.

Tandemsolarzellen erfordern daher ein präzises Design der Bauelementarchitektur, das mittels optoelektronischer Simulationen im Computer vor der Herstellung optimiert werden kann. Überschlägige Berechnungen ergeben, dass der Wirkungsgrad von Tandemsolarzellen auf Basis der heutigen organischen Halbleiter bis zu 15 Prozent betragen kann [4].

Herstellung

Auch wenn die Wirkungsgrade der organischen Solarzellen heute noch hinter den etablierten anorganischen Solarzellen zurückbleiben und noch viel Aufwand in die Erforschung der zugrunde liegenden physikochemischen Prozesse gesteckt werden muss, so ist die Prognose für diese junge Technologie sehr gut. Neben dem Wirkungsgrad spielen bei der Beurteilung der Solarzellen auch die Fabrikationskosten eine entscheidende Rolle, um die Stromentstehungskosten zu reduzieren.

Und genau hier kann die organische Photovoltaik mit preiswerten Herstellungsverfahren punkten. Die Vision der an der Forschung beteiligten Industrie-Unternehmen und Wissenschaftler ist die Verwendung von herkömmlichen Druck- und Beschichtungsverfahren wie Siebdruck, Tiefdruck oder Schlitzguss zur Herstellung der Solarmodule. Als die größte Herausforderung hierbei gilt die quadratmeterweise homogene Beschichtung von Foliensubstraten mit den hauchdünnen funktionalen organischen Schichten bei hohem Produktionsdurchsatz.

Mittelfristig sollen diese kontinuierlichen Rolle-zu-Rolle-Prozesse Herstellungskosten von deutlich unter 0,5 Euro/Wp garantieren und damit der Technologie zum Durchbruch verhelfen. Beachtenswert sind dabei vor allem die konkurrenzlos niedrigen Energierücklaufzeiten der organischen Solarmodule von zwei bis drei Monaten [5].

Die charakteristische Bauweise organischer Solarzellen eröffnet dieser Technologie interessante neue Anwendungsfelder weit jenseits der Verwendungsmöglichkeiten klassischer Solarzellenmodule. Insbesondere die mechanische Flexibilität der Solarmodule erlaubt die Integration von photovoltaischen Anlagen auf nicht-planaren Oberflächen und damit das Setzen architektonischer Akzente.

Solarzellen sind dann nicht mehr ein Fremdkörper auf einem Dach. Sie werden vielmehr integraler, gestalterischer Bestandteil einer Hausfassade. Gleiches gilt für den Automotive-Markt, den organische Solarzellen dank ihrer Formbarkeit in idealer Weise bedienen können und somit den Weg zu Dach- oder gar Fensterintegration von Photovoltaik-modulen im Automobil eröffnen.

- Solarstrom aus Plastikfolien

- Tandemsolarzellen

- Literatur