Digital Power Management

Gleichspannungsregler mit Autotuning

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Automatische In-Tune-Kompensation

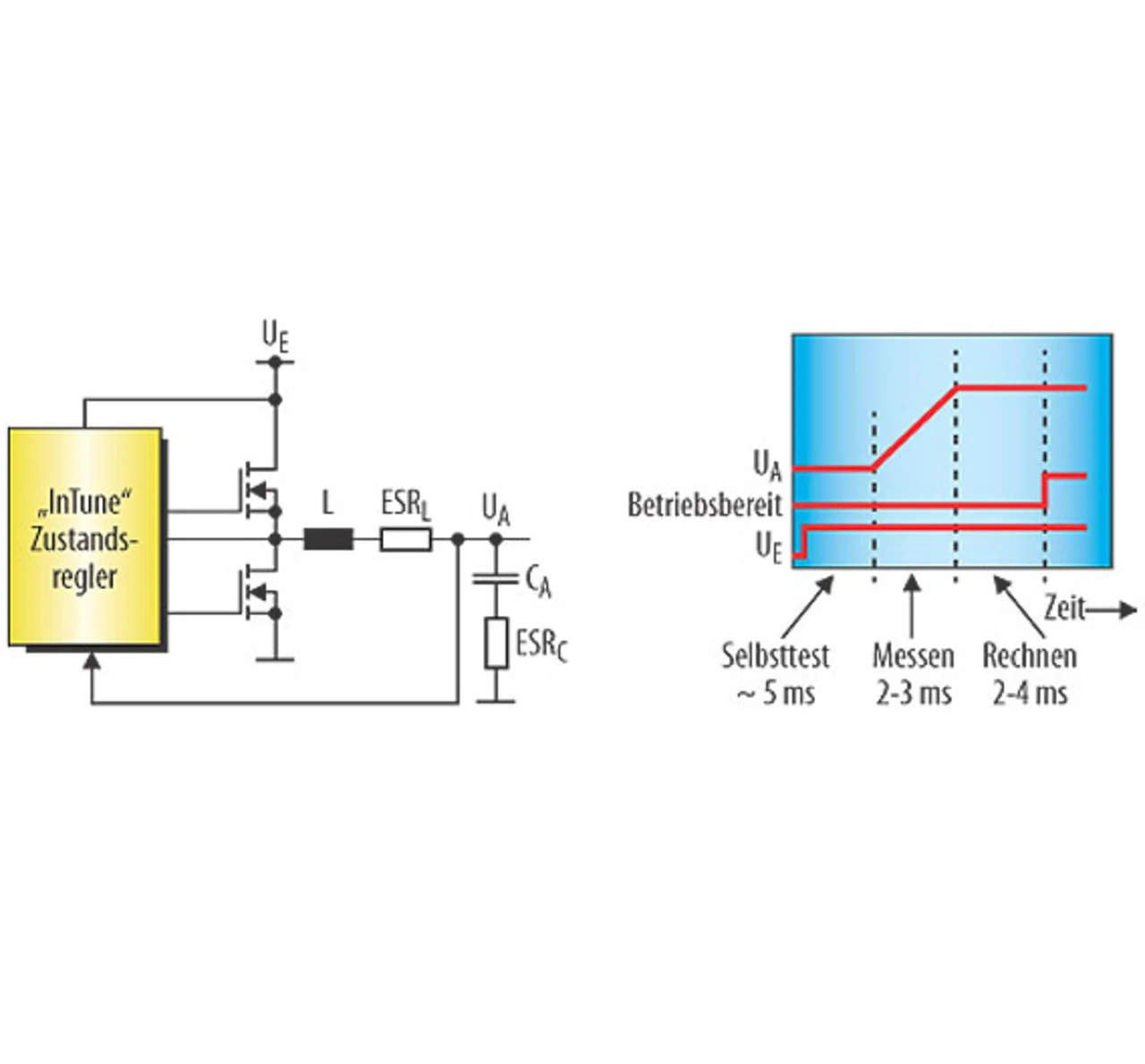

Aufgrund der automatischen InTune-Kompensation kommt der MAX15301 ohne die in analogen Reglern übliche Kompensationsschaltung im Rückkopplungspfad aus (Bild 3). Er verwendet die an seinem Ausgang ermittelten Messwerte (Bild 4), um damit ein mathematisches Modell zu erzeugen. Die Messung der Bauteilparameter erfolgt automatisch nach dem Einschalten der Betriebsspannung, jedoch kann der MAX15301 diese Messungen auch periodisch oder auf einen per PMBus (Power Management Bus) übermittelten Befehl des Anwenders hin vornehmen.

Das Resultat ist ein Spannungswandler, der bei garantierter Stabilität ein Maximum an Dynamik erzielt. Die digitale Regelung macht es darüber hinaus möglich, mit einer Reihe proprietärer Algorithmen den Wirkungsgrad über ein breites Spektrum von Betriebsbedingungen hinweg zu optimieren.

Die Zustandsschätzung im digitalen Regler greift auf die real gemessenen Parameter der externen Bauelemente (Spule und Kondensator, Bild 4) zurück.

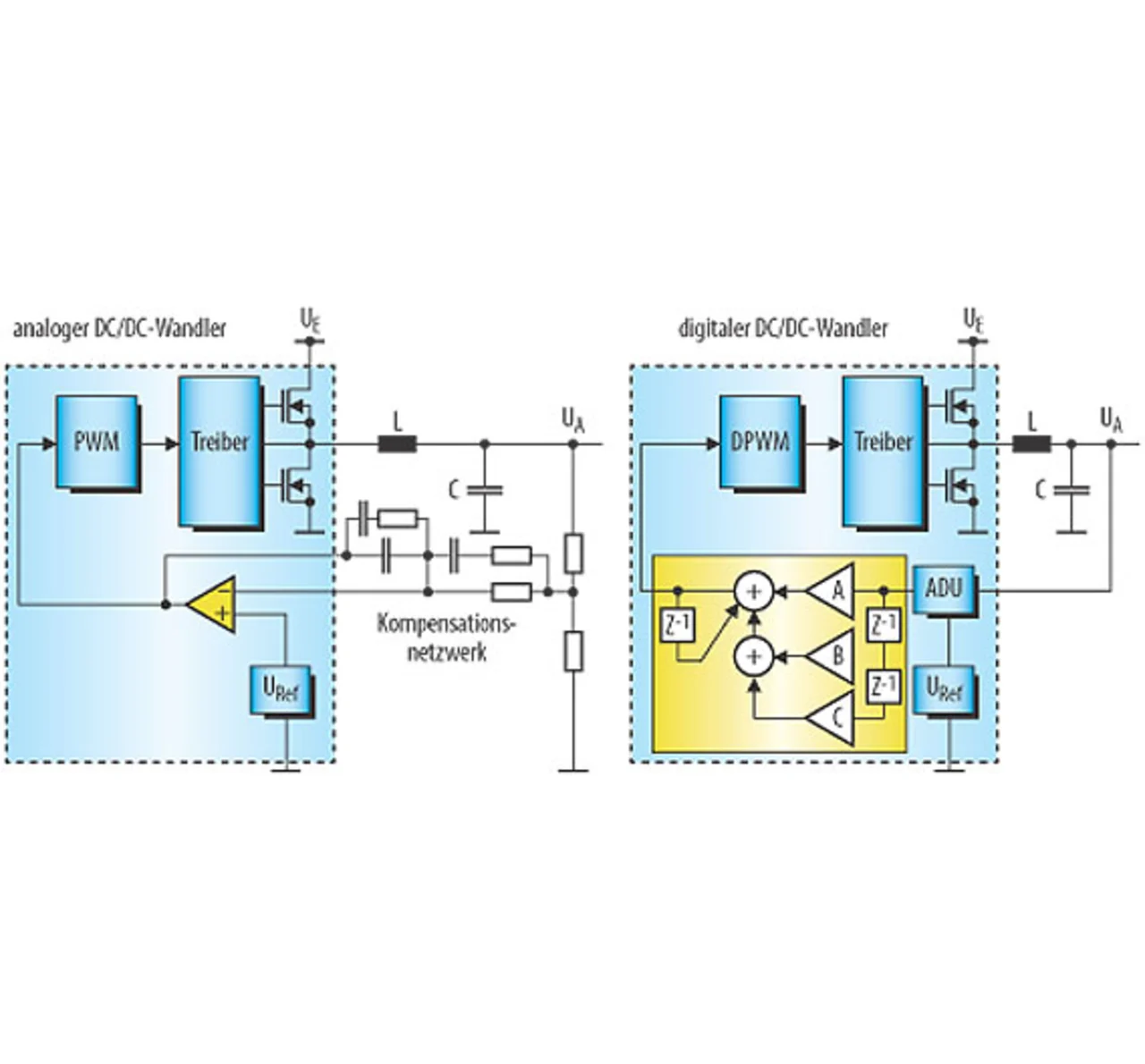

Die in Bild 2 dargestellte PWM-Regelschleife zeigt, aus welchen Komponenten der InTune-Regler besteht. Ohne die gelben Blöcke entspricht die Schaltung mit den grau markierten Blöcken im Prinzip der digitalen Version eines analogen Spannungswandlers. Vom Ausgang (UA) besteht eine Verbindung zu einem A/D-Umsetzer (ADU).

Dieser ADU vergleicht den Istwert (UA) mit dem gewünschten Sollwert und digitalisiert die Differenz zum sogenannten Fehlersignal. Das Fehlersignal wird anschließend dem Kompensator zugeführt, der zusätzlich auch die aus dem vorherigen Regelvorgang ermittelten Werte nutzt. Letztes und vorletztes Fehlersignal werden genutzt, um eine Prognose für das Tastverhältnis des nächsten Intervalls zu stellen. Diese Tastverhältnis-Prognose wird daraufhin dem digitalen Pulsweitenmodulator (DPWM) zugeführt, der die Treiber dementsprechend ansteuert und so das gewünschte Ein- und Ausschalten der MOSFETs herbeiführt.

Das entspricht dem Prinzip des allgemein bekannten PID-Reglers, wie er seit vielen Jahren eingesetzt wird. Dieser Kompensator funktioniert problemlos, er ist aber nicht besonders schnell. Deshalb gelang es den Digital-Power-Schaltungen der ersten Generation nicht, das Einschwingverhalten analoger Regler auch nur annähernd zu erreichen.

Maxim wählte daher eine andere Herangehensweise, um eine digitale Spannungsregelung zu realisieren. Denn ein schnelleres Einschwingen der PID-Regelschleife hätte die Verlustleistung übermäßig ansteigen lassen. Also wurde eine Zustandsregelung entwickelt, deren Grundlage die zuvor erwähnte Zustandsschätzung ist. Sie fungiert wiederum als eine Art Minisimulationssystem, das zu Beginn die realen Parameter der externen Bauelemente am Ausgang misst – die Induktivität, den effektiven Serienwiderstand (ESR) der Spule, die Kapazität und den effektiven Serienwiderstand des Kondensators. Der Zustandsregler ist außerdem in der Lage, auf mathematischem Weg zusätzliche Signale für Zustandsvariablen wie den Wechselstrom in der Induktivität, die Kondensatorspannung ohne die Spannung am effektiven Serienwiderstand sowie den Kondensatorstrom herzuleiten.

Mit diesen zusätzlichen Informationen lässt sich direkt das Tastverhältnis ausrechnen, das notwendig ist, um den Ausgang möglichst schnell wieder auf den Sollwert zu bringen. Man kann sich die Zustandsschätzung somit als mathematische Einheit vorstellen, die eine Reihe von Matrizengleichungen ausführt. Dieses mathematische Modell aber kann schneller sein als das reale externe LC-Filter, weil es nicht mit den trägheitsbedingten Verzögerungen der eingesetzten Bauelemente behaftet ist. Der so realisierten digitalen Regelschleife gelingt es daher, den Ausgangsfehler in der Zustandsschätzung einen vollen Regelzyklus früher zu ermitteln, als er am realen LC-Filter am Ausgang eintritt.

Im digitalen Regler von Maxim steht also die Information über eine bevorstehende Laständerung stets vorab zur Verfügung, so dass sich sofort und direkt jenes Tastverhältnis errechnen lässt, mit dessen Hilfe diese Spannungs- oder Stromänderung kompensiert werden kann. Auf diese Weise entsteht also eine Regelschleife, die prädiktiv, also vorausschauend arbeitet, anstatt nur auf bereits eingetretene Ereignisse zu reagieren. Dies wiederum ermöglicht es, eine höhere Schleifenbandbreite und ein besseres Einschwingverhalten zu erzielen.

Wirkungsgrad steigern

Um den Wandlerwirkungsgrad zu erhöhen, müssen beispielsweise die Leitungs-, Schalt- und Sperrverzögerungsverluste minimiert werden. Die Leitungsverluste lassen sich senken, indem MOSFETs mit einem niedrigen RDS(Ein)-Widerstand ausgewählt werden, doch kann auch eine stärkere Gate-Ansteuerung den Drain-Source-Widerstand eines MOSFETs weiter reduzieren. Nachteilig hierbei ist, dass eine höhere Treiberspannung auch die Schaltverluste erhöht. Dennoch kann die Möglichkeit, die Gate-Ansteuerung individuell einzustellen, sehr vorteilhaft sein. Bei höheren Strömen sorgt das Anheben der Gate-Ansteuerspannung für geringere Schaltverluste, während bei niedriger Last nichts dagegen spricht, die Gate-Treiberspannung abzusenken. Mit einem automatischen Auswahlprozess, der den idealen Kompromiss zwischen Leitungs- und Schaltverlusten findet, wird der Wirkungsgrad einer Stromversorgung optimiert.

- Gleichspannungsregler mit Autotuning

- Automatische In-Tune-Kompensation

- Adaptive MOSFET-Ansteuerung