Energiemanagement

Kampf der Verschwendung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Lastmanagement spart Geld

Ist dann ein allgemeiner Überblick über die Situation erreicht, können gezielte Maßnahmen ergriffen werden. Eine davon ist Lastmanagement – Vergleichmäßigung der vom Energieversorgungsunternehmen bezogenen elektrischen Leistung. In vielen Betrieben gibt es Großverbraucher, die nicht durchgehend laufen müssen und deren Einschaltzeiten nicht starr festliegen. Statt mehrere davon gleichzeitig laufen zu lassen, ist es günstiger, sie zeitlich zu staffeln. Damit spart man zwar keine Energie, wohl aber Kosten. Denn die Stromrechnung enthält außer einem Teil für die bezogene Energie („Arbeitspreis“ in Euro/kWh, verbrauchsabhängig) auch noch einen anderen für die bereitgestellte (aber nicht immer abgerufene) Leistung (Grundpreis in Euro/kW, verbrauchsunabhängig). Die bezogene Leistung schwankt dann weniger in ihrer Höhe und wird dafür zeitlich gestreckt, was auch sehr im Interesse des EVU ist.

Messen an vielen Punkten

Die Messeinrichtungen sind in den einfachsten Fällen Stromzähler – keine uralten Ferraris-Scheiben mehr, sondern rein elektronische mit LC-Display, für eine oder drei Phasen, mit Fernablesbarkeit von einem zentralen PC aus über Kabel oder Funkverbindung (Bild 1). Zusätzlich zum Gesamtzähler für den ganzen Betrieb installiert man jetzt viele Unterzähler – eigene für jede Abteilung oder für große Verbraucher. Die ermittelte Messgröße ist meist nur (Wirk-)Leistung mal Zeit, also Energie, aufintegriert über einen bestimmten Zeitraum. Manche Versionen erfassen zusätzlich auch Blindleistung. Dem Vorteil des sehr einfachen Betriebs steht als Nachteil gegenüber, dass die Messwerte nicht in Echtzeit vorliegen, sondern immer verzögert sind, minimal im Viertelstundentakt. Die Ein- und Ausschaltzeiten der Verbraucher sind nicht genau erkennbar.

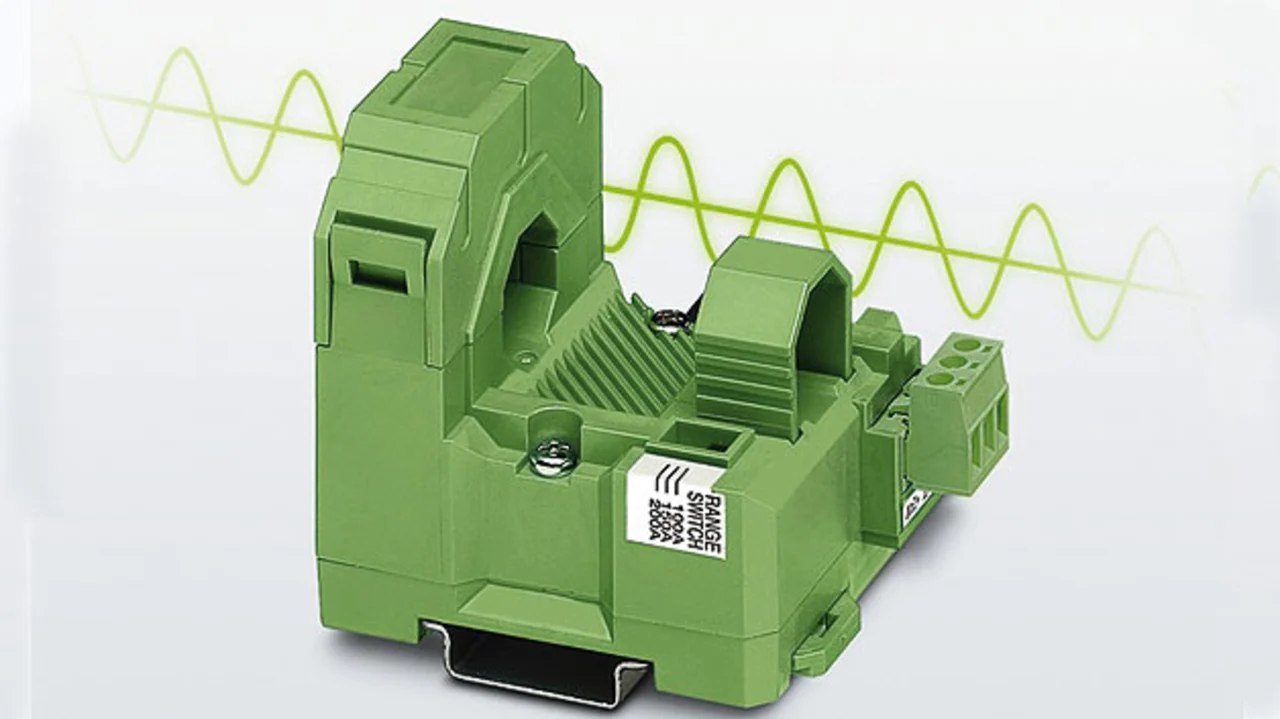

Sehr viel aufschlussreichere Informationen liefern Stromsensoren an den Zuleitungen von Verbrauchern. Sie messen galvanisch getrennt, meist nach dem Prinzip des Stromwandlers (Rogowski-Spule, Luftspule ohne ferromagnetischen Kern, nur für Wechselstrom) oder mittels Hall-Effekt oder magnetoresistiven Elementen (auch für Gleichstrom). Dank ihrer hohen Messbandbreite erfassen sie auch Oberschwingungen und Spikes. Sie messen verzögerungsfrei in Echtzeit und liefern dadurch Informationen über die tatsächliche momentane Situation des Stromverbrauchs. Einige Ausführungen erlauben eine unterbrechungsfreie Installation: Die Toroid-Spule ist zunächst offen, der Kontakt wird nach Herumlegen um den Leiter geschlossen (s. Elektronik 2013, H. 19, S. 17). Es sind Ausführungen für Ströme bis zu mehreren 1.000 A verfügbar (Bild 2).

Eine Spannungsmessung ist seltener nötig, nur in solchen Fällen, wo die Netzspannung am Ort des Verbrauchers stark vom Nennwert 230 V abweichen kann. In dem Fall würde eine reine Strommessung für die Bestimmung der tatsächlichen Leistung nicht ausreichen. Auch dafür stehen geeignete Messumformer zur Verfügung. Bei Verbrauchern mit stark induktivem Verhalten misst man auch den Phasenwinkel φ bzw. den Leistungsfaktor cosφ. Damit lässt sich die Blindleistung bestimmen; sie ist unerwünscht und muss nach Möglichkeit kompensiert werden. In manchen Fällen sind auch Oberschwingungen zu analysieren, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zu ihrer Beseitigung überprüfen zu können.

Außerdem sind vielfach auch nichtelektrische Größen zu erfassen: Verbräuche von Gas, Wasser, Fernwärme, Druckluft usw. sowie auch Temperaturen an wichtigen Stellen. Letztere manchmal auch im Außenbereich, z.B. bei großen Kälteanlagen, die im Sommer mehr verbrauchen als im Winter. Dafür stehen geeignete Sensoren mit passenden Schnittstellen reichlich zur Verfügung. Nützlich sind in manchen Fällen parallel zu den Messungen auch Videoaufzeichnungen, um eine genaue Zuordnung zu bestimmten Vorgängen zu ermöglichen.

Nicht in jedem Fall müssen die relevanten Größen ständig aufgenommen werden. Oft genügt es, sie mit einer zeitweise installierten Messeinrichtung zu registrieren und dann auf längere Zeiträume hochzurechnen. Für solche Zwecke gibt es mobile Geräte, etwa in Form von Messkoffern (Bild 3).

Weitere Hardware-Komponenten sind Datenlogger und -speicher. Denn man braucht auch immer historische Daten, über einen längeren Zeitraum angesammelt. Alle Teile sind üblicherweise modular aufgebaut, damit sich das Gesamtsystem später leicht erweitern lässt. Speziell die Versionen für KMU, die nicht immer einen eigenen Energiespezialisten haben, sind auf intuitive, selbsterklärende Bedienung und einfache Installation ausgelegt, nach dem Prinzip „Plug & Play“.

Die Übertragung der Messwerte an die Zentralstelle läuft meist über Kabel (Netzwerk wie Ethernet, Telefonleitung, Powerline usw.) oder über Funkverbindungen, in seltenen Fällen bei starken Störfeldern auch über Lichtwellenleiter. Die Zentralstelle kann unter Umständen sehr weit weg liegen, bei größeren Unternehmen mit mehreren Niederlassungen in einer anderen Stadt. Die Übertragung geht dann über das Internet mit dem üblichen TCP/IP-Protokoll, normalerweise verschlüsselt. Ein Beispiel: Der Migros-Konzern in der Schweiz hat 130 Filialen mit Energiekosten von mehr als 30 Mio. SFr pro Jahr. Die rund 120.000 Messpunkte sollen alle von einer Stelle aus überwacht werden.

- Kampf der Verschwendung

- Lastmanagement spart Geld

- Übersichtliche Darstellung