Sicherheitstechnische Prüfungen von Lithium-Ionen-Akkus

Die von Li-Ionen-Akkus ausgehenden Risiken erfordern besondere Prüfungen, die teils durch Zertifizierungssysteme verpflichtend gemacht wurden. Dieser Artikel soll einen Überblick über die anwendbaren Normen und regulatorischen Anforderungen, die technischen Prüfungen sowie den Prüfaufwand geben.

Die von Li-Ionen-Akkus ausgehenden Risiken erfordern besondere Prüfungen, die teils durch Zertifizierungssysteme verpflichtend gemacht wurden. Dieser Artikel soll einen Überblick über die anwendbaren Normen und regulatorischen Anforderungen, die technischen Prüfungen sowie den Prüfaufwand geben.

Wie aus den Medien hinlänglich bekannt, sind in den vergangenen Jahren mehrere Lithiumakkus in Mobiltelefonen und Laptops explodiert. In China und in Südkorea ist es durch solche Vorfälle zu ersten Personenschäden beziehungsweise sogar Todesfällen gekommen. Insgesamt sind weltweit etwa 30 Laptops verbrannt oder explodiert. 55 Millionen Akkus wurden daraufhin zurückgerufen. Diese Rückrufaktionen, Regressansprüche und der nicht zu unterschätzende Imageverlust verursachen enorme Kosten für die betroffene Industrie und den Handel. Auf Grund vieler negativer Erfahrungen mit fehlerhaften Akkus gewinnt deren Sicherheitsprüfung immer mehr an Bedeutung.

Da Blei-, NiCd- und Ni-MH-Akkus in Bezug auf Kurzschlussströme, Lade/Entladeströme beziehungsweise -spannungen recht robust sind, explodieren sie nur in sehr seltenen Fällen. Lithium-Ionen- (Li-Ion) und Lithium-Polymer-Akkus übertreffen die oben genannten Technologien bezüglich der Leistungs- und Energiedichte um das Mehrfache, haben eine Ausgangsspannung zwischen 3,6 V und 4,2 V (je nach Ladezustand) und einen Wirkungsgrad von 96% und höher. Weitere Vorzüge dieser Akkutechnik sind ihre verhältnismäßig lange Lebensdauer sowie das Fehlen des vom NiCd-Akku bekannten Memory-Effektes. Dies prädestiniert sie sowohl für stationäre (z.B. Speicherung elektrischer Energie aus Solarzellen) als auch mobile Anwendungen (Unterhaltungselektronik, Notebooks, Mobilkommunikation und Fahrzeugtechnik).

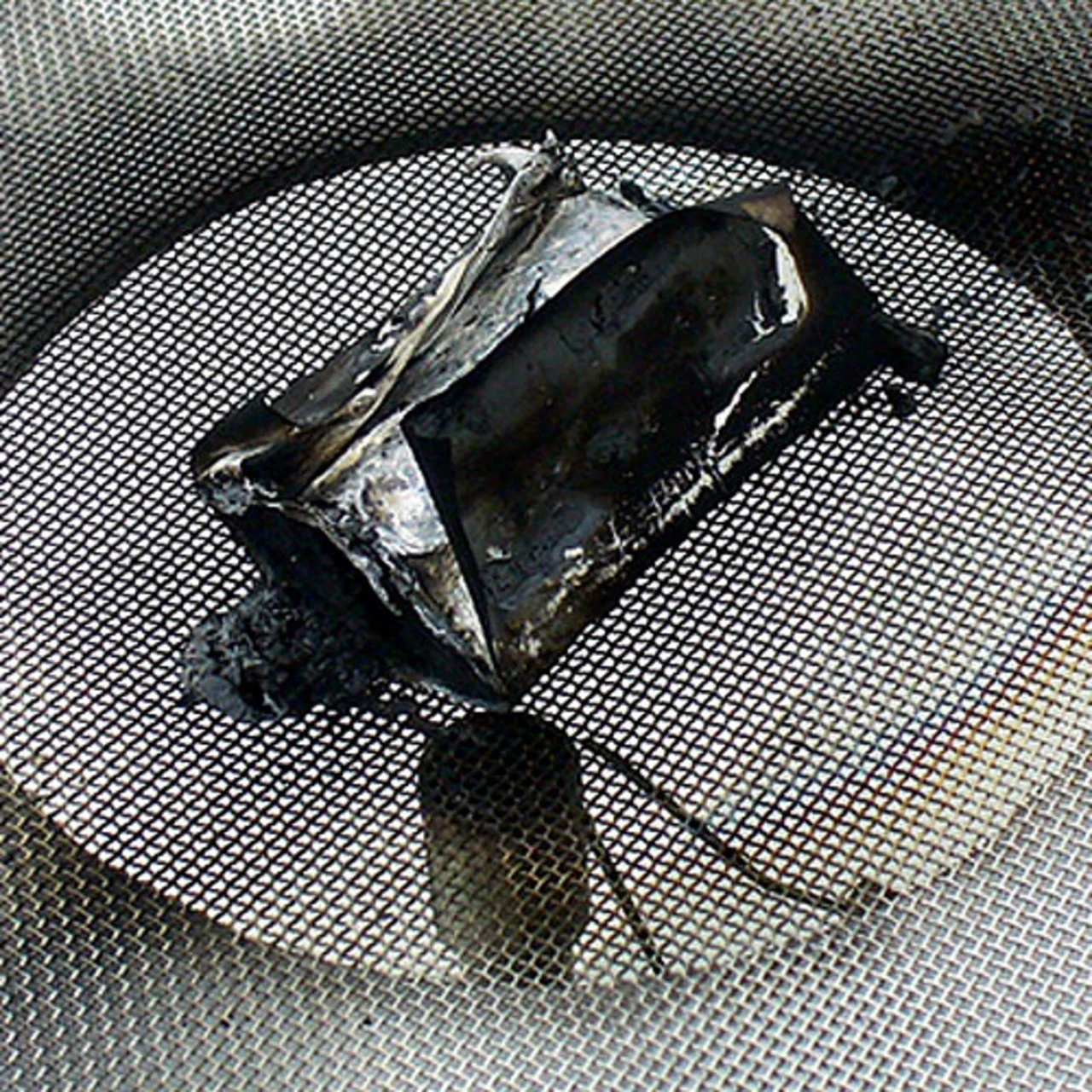

Allerdings gibt es ein Sicherheitsproblem: Lithium ist hochgradig reaktiv. Steigt die Temperatur des Akkus über ein bestimmtes Maß hinaus – zum Beispiel durch Überladung oder Verunreinigungen bei der Herstellung –, kann er überhitzen oder sogar in Brand geraten (Bild 1). Li-Ion-Akkus reagieren sehr empfindlich auf falsche Behandlung, weshalb sie auf eine Elektronik angewiesen sind, um die Sicherheit im Umgang mit diesem Akkutyp zu erhöhen.

Bei Akkupacks kleiner und mittlerer Baugröße ist diese Elektronik meist integriert und dient zum Schutz gegen Tiefentladung, Überladung, Überstrom beziehungsweise Kurzschluss und thermische Überlastung. Derzeit ist die Entwicklung von hochkapazitiven Akkusystemen auf der Basis der Lithium-Ionen-Technik, die unter widrigen Umweltbedingungen einsetzbar sind, in vollem Gange [1]. Davon verspricht sich vor allem die Autoindustrie neue Impulse.

- Sicherheitstechnische Prüfungen von Lithium-Ionen-Akkus

- Sicherheitstechnische Prüfungen von Lithium-Ionen-Akkus

- Sicherheitstechnische Prüfungen von Lithium-Ionen-Akkus

- Technische Überprüfung

- Jürgen Sanetra