Hoher Wirkungsgrad bei kontaktloser Energieübertragung

Kommunikation als Schlüssel

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Herausforderung Magnetfeldausbreitung und Streuinduktivität

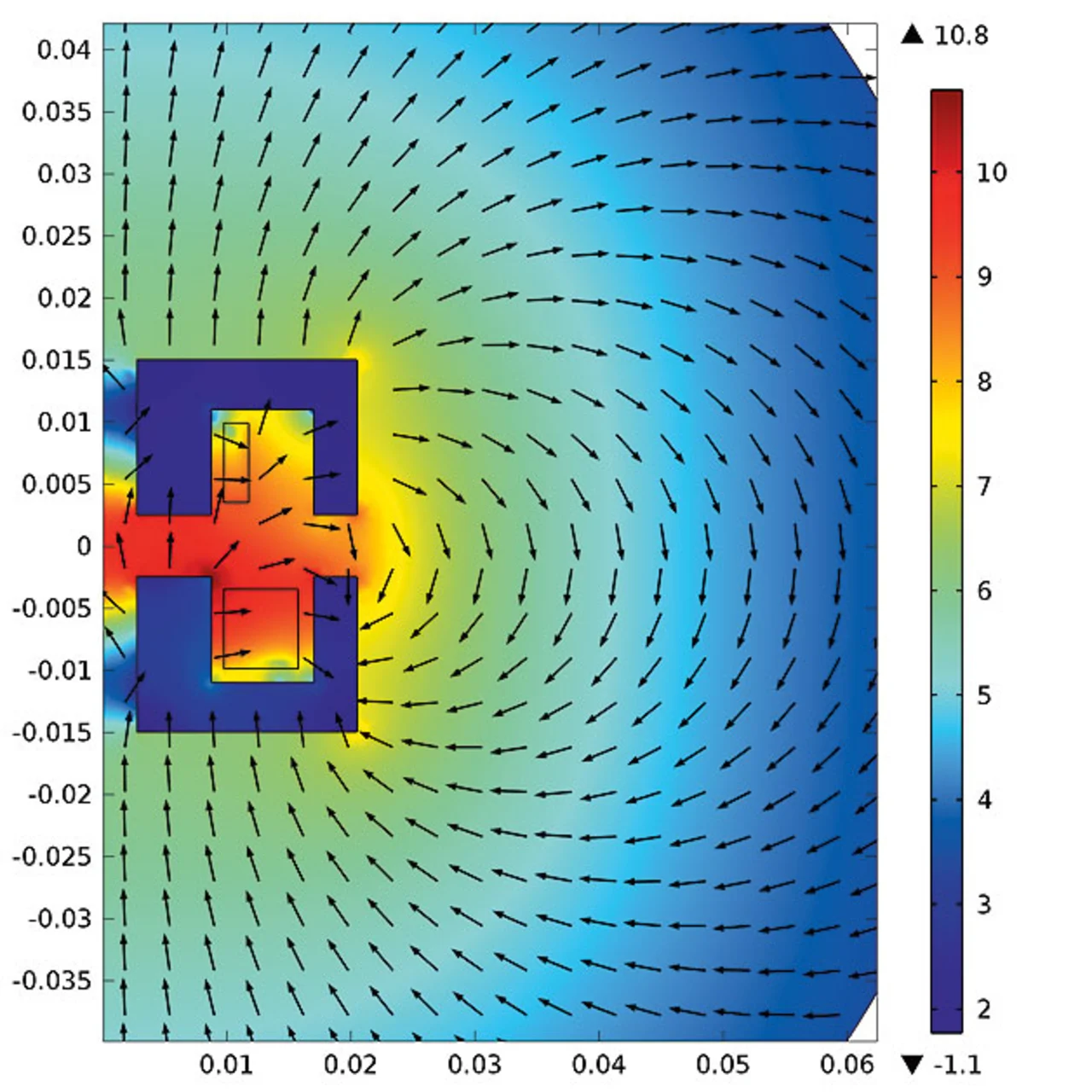

Da die Energie über ein magnetisches Feld übertragen wird, lässt sich nicht vermeiden, dass sich dieses auch außerhalb des Übertragungssystems ausbreitet. Die Einhaltung festgelegter Grenzwerte aus den entsprechenden Normen sorgt dafür, dass keine Gefährdung für den Anwender besteht und keine Beeinflussung anderer technischer Geräte zu befürchten ist. Bei kleinen Übertragungssystemen ist die Einhaltung dieser Grenzwerte noch relativ einfach zu bewerkstelligen, mit steigender Leistung wächst jedoch die Herausforderung. Die Auswirkungen des magnetischen Feldes führen beispielsweise zu einer Erwärmung von elektrisch leitfähigen Materialien im näheren Umfeld des Übertragungssystems. Dies kann gerade bei temperaturempfindlichen Akkuzellen zu Problemen führen. Friwo verzichtet in seinem Konzept bei den Spulen und Transformatorkernen gezielt auf flache Bauformen. Stattdessen greift man hier auf Typen aus dem Schaltnetzteilbereich zurück. Diese Kerne haben bei gleichem Volumen einen größeren Querschnitt. Dadurch eignen sie sich zwar nicht für das Design sehr flacher Anwendungen, jedoch wirkt sich der größere Querschnitt positiv auf den magnetischen Widerstand des Kernes aus und reduziert somit die elektromagnetische Emission außerhalb des Übertragungssystems (Bild 2).

Der Abstand zwischen den Transformatorkernen führt dazu, dass das Übertragungssystem eine größere Streuinduktivität aufweist. Feldtheoretisch bedeutet dies, dass ein Teil des magnetischen Flusses, welcher in der Primärwicklung aufgebaut wird, nicht durch die Sekundärwicklung fließt und somit nicht zur Übertragung beiträgt. Die Streuinduktivität wird dabei durch die Bauform der Spulen beeinflusst. Ausschlaggebend sind der Radius der Windungen und deren Position sowie Form und Größe des Transformatorkerns. Hier eröffnen sich natürlich Optimierungsmöglichkeiten, jedoch lässt sich die Streuinduktivität in einem solchen Übertragungssystem nicht vollständig kompensieren.

Schaltungskonzept mit Resonanzwandler

Doch auch mit diesem von Natur aus verlustbehafteten System kann mit dem passenden Schaltungskonzept eine hohe Effizienz des Gesamtsystems erreicht werden. Friwo nutzt hierfür das Konzept des Resonanzwandlers, ein Schaltungskonzept, welches auch in herkömmlichen Netzteilen und Ladegeräten eingesetzt wird. Die Hauptbestandteile neben dem Übertragungssystem (dem Transformator) bilden dabei eine Schaltung zur Erzeugung einer Rechteckspannung und eine Kapazität. Die Kapazität ist ein Kondensator, welcher zusammen mit dem Transformator einen LC-Schwingkreis bildet. Wird die Frequenz der Rechteckspannung nun nahe der Resonanzfrequenz des Schwingkreises gewählt, kommt es zu einer Erhöhung der an dem Trafo anliegenden Spannung beziehungsweise des durch den Trafo fließenden Stromes. Der Grund hierfür ist die zwischen Resonanz-Kapazität und Trafo hin und her schwingende Energie. Um diesen Effekt nutzen zu können, muss in dem Trafo zwangsläufig eine Streuinduktivität vorhanden sein. Bei herkömmlichen Netzteilen mit Resonanzwandlern wird diese Induktivität absichtlich durch entsprechende Kernbauformen und Wickeltechniken erzeugt. Mit einem solchen Konzept lässt sich beispielsweise in einem kontaktlosen Übertragungssystem mit 150 W Leistung ein Wirkungsgrad von bis zu 90 % erreichen. Der gemessene Wirkungsgrad bezieht sich hierbei auf das Gesamtsystem, also von der Steckdose bis zum Empfänger.

Das beschriebene Schaltkonzept eignet sich auch, um die Spannungs-Strom-Charakteristik einzustellen, welche besonders für Ladegeräte wichtig ist. Diese Charakteristik sorgt dafür, dass der Akku bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung mit einem konstanten Strom geladen wird. Mit Erreichen der Ladeschlussspannung schaltet das Netzteil auf den Konstantspannungs-Betrieb um und reduziert auf diesem Weg den Ladestrom. Dies funktioniert wie folgt: Der Resonanzwandler arbeitet im Konstantspannungs-Betrieb mit einer fest eingestellten Frequenz. Sobald der maximale Ausgangsstrom erreicht wird, erhöht eine Regelung die Schaltfrequenz, sodass sich diese von der Resonanzfrequenz entfernt. Dies hat zur Folge, dass die Ausgangsspannung sinkt und sich das Netzteil in einem Konstantstrom-Betrieb befindet.

Bei der Herstellung von klassischen Netzteilen mit Resonanzwandler wird die Ausgangsspannung auf einen festen Wert getrimmt. Der Ausgangsstrom wird indes im Netzteil gemessen und an die Regelung übergeben. Bei der kontaktlosen Energieübertragung sind im Prinzip die gleichen Komponenten vorhanden, nur sind diese auf zwei voneinander getrennte und isolierte Gehäuse aufgeteilt. Durch die Freiheiten einer kontaktlosen Energieübertragung kann sich der schematische Aufbau des Systems wie bereits angemerkt stetig ändern, z.B. durch unterschiedliche Platzierungen des Energieempfängers auf der Ladestation. Ebenso sind Wechsel von Ladestationen oder Empfangsteilen denkbar. Infolge der stetigen Änderungen im Ladesystem weichen Ausgangsspannung und/oder -strom unweigerlich von den gewünschten Werten ab. Die Information über die Abweichung ist im Energieempfänger zwar zu jeder Zeit vorhanden; um allerdings in die Regelung wirksam eingreifen zu können, wird diese Information in der Ladestation benötigt.

- Kommunikation als Schlüssel

- Herausforderung Magnetfeldausbreitung und Streuinduktivität

- Kommunikation durch Nahfeld-Datenübertragung