Pulsierender Überstrom

Ansteuerung von LEDs

Bestimmte Produktanforderungen wie etwa Warnlichter von Rettungsfahrzeugen, spezielle Stroboskoplampen oder die gepulste Modulation beim Dimmen allgemeiner Beleuchtungseinrichtungen machen es notwendig, LEDs oberhalb der im Datenblatt angegebenen Maximalwerte zu betreiben. Die kurz- und langfristige Leistungsfähigkeit sowie die Zuverlässigkeit von LEDs hängen von zahlreichen Variablen ab. Neben ihrem Wärmewiderstand gehören dazu die Impulsdauer sowie die Amplitude, die Frequenz und das Tastverhältnis des Stroms. Drei Arten von Überstrombedingungen spielen eine besondere Rolle: Einzelimpulse, wiederkehrende Impulse und Welligkeitseffekte.

Häufig entstehen Einzelimpuls-Überstromereignisse durch das unbeabsichtigte Anlegen von übermäßig viel elektrischer Energie an eine LED, was in der Regel zu deren Totalausfall führt. Wird eine bestimmte Schwelle überschritten, zerstört ein Einzelimpuls-Ereignis die LED sofort.

Der wichtigste Faktor, der über die Beständigkeit einer LED gegen elektrische Überlastung entscheidet, ist die Stromtragfähigkeit des LED-Chips selbst sowie der internen Verbindungen. Konventionelle elektrische Leiter besitzen einen gewissen Widerstand.

Der sie durchfließende Strom muss hinreichend niedrig bleiben, um zu verhindern, dass die Leiter schmelzen oder durchbrennen oder dass das Isolationsmaterial zerstört wird. Bei hohen Stromdichten kann es außerdem vorkommen, dass das Material an den Verbindungsstellen »wandert«. Dieses Phänomen ist als Elektromigration bekannt.

Räumlich begrenzte Zunahmen der Stromdichte (»current crowding«) besonders in der Nähe der Kontakte und oberhalb der pn-Sperrschichten können zu lokalen Überhitzungen und zum Entstehen von Hotspots führen. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem thermischen Durchgehen kommen.

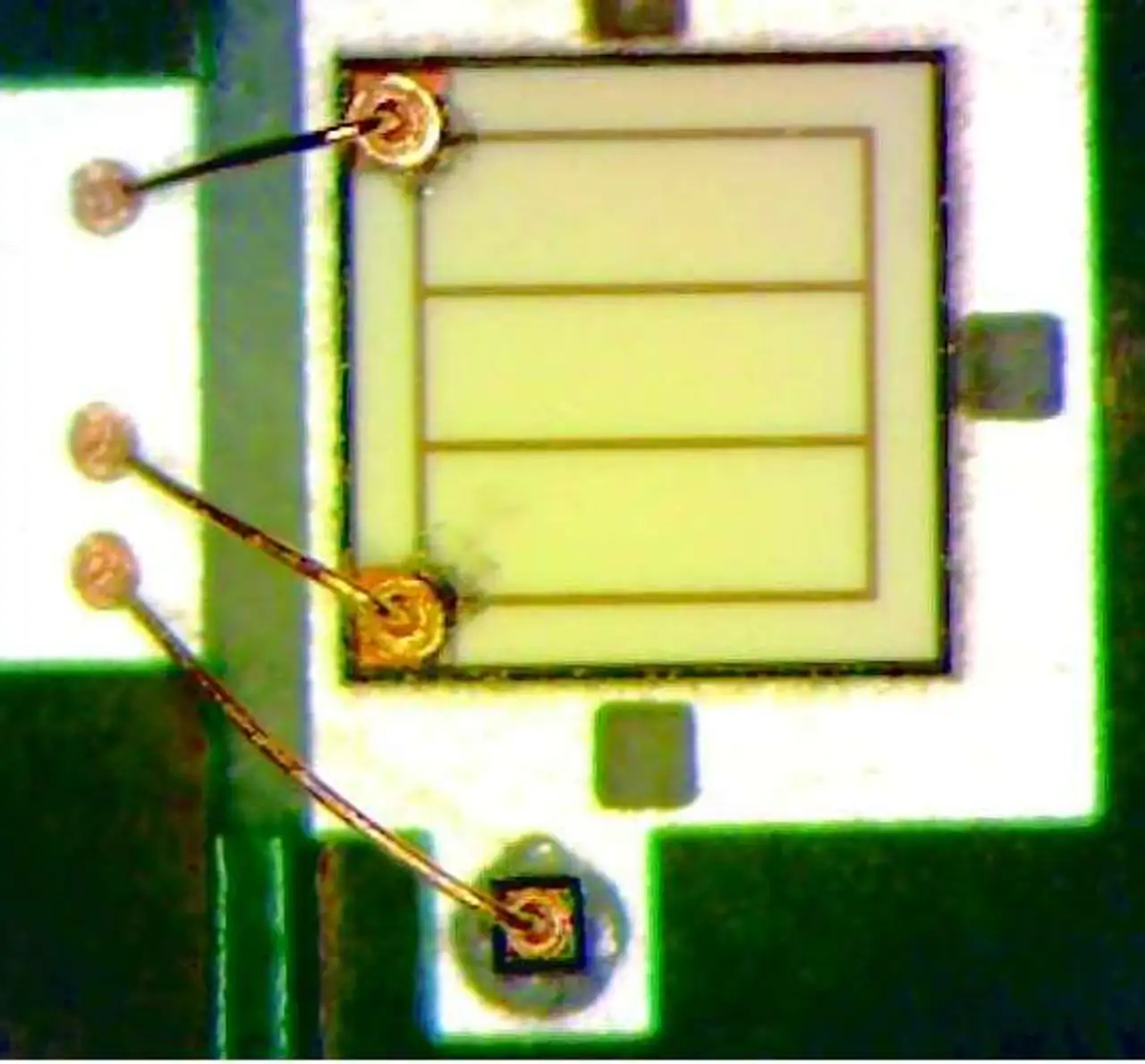

Elektromigrationseffekte (Bild 1) können verstärkt auftreten und es können Hohlräume entstehen. Der steigende Widerstand um einen solchen Hohlraum lässt wiederum die Temperatur lokal ansteigen, was die Hohlraumbildung beschleunigt und schließlich zu einer Stromkreisunterbrechung führen kann.

Umgekehrt kann eine lokale Abnahme der Stromdichte mit einem entsprechenden Stromdichtegefälle zur Folge haben, dass sich Atome, die aus Regionen mit hoher Stromkonzentration abgewandert sind, hier anlagern. Ein mögliches Resultat ist ein weiterer Rückgang der Stromdichte und eine weitere Anlagerung von Ionen. Selbst das Entstehen kleiner Auswüchse, die Kurzschlüsse verursachen können, ist nicht ausgeschlossen.Diesen Effekten lässt sich entgegenwirken, indem man durch entsprechendes Design der Stromversorgung verhindert, dass elektrische Transienten die LED erreichen.

Wiederkehrende Impulse

Abgesehen vom Risiko eines frühzeitigen Totalausfalls der LED können wiederkehrende starke Impulsströme die Lebenserwartung des Bauteils senken, die normalerweise in der Größenordnung von einigen zehntausend bis hunderttausend Stunden liegt.

Wird ein Bauelement wiederholt mit Stromspitzen konfrontiert, die um einen gewissen Prozentsatz über den Grenzwerten im Datenblatt liegen, aber geringer sind als das Limit für Einzelimpuls-Ausfälle, so kann dies dennoch langfristig zu einem Ausfall führen. Der Ausfallmechanismus dürfte dabei höchstwahrscheinlich auf Elektromigration zurückzuführen sein, wenn ausreichend viele Metallionen von ihren ursprünglichen Gitterpositionen abgewandert sind. Eine übermäßige Erwärmung der pn-Sperrschicht, die den Lichtstrom der LED bis unter 70% seines ursprünglichen Wertes einbrechen lässt, verkürzt ebenfalls die Lebensdauer des Bausteins.

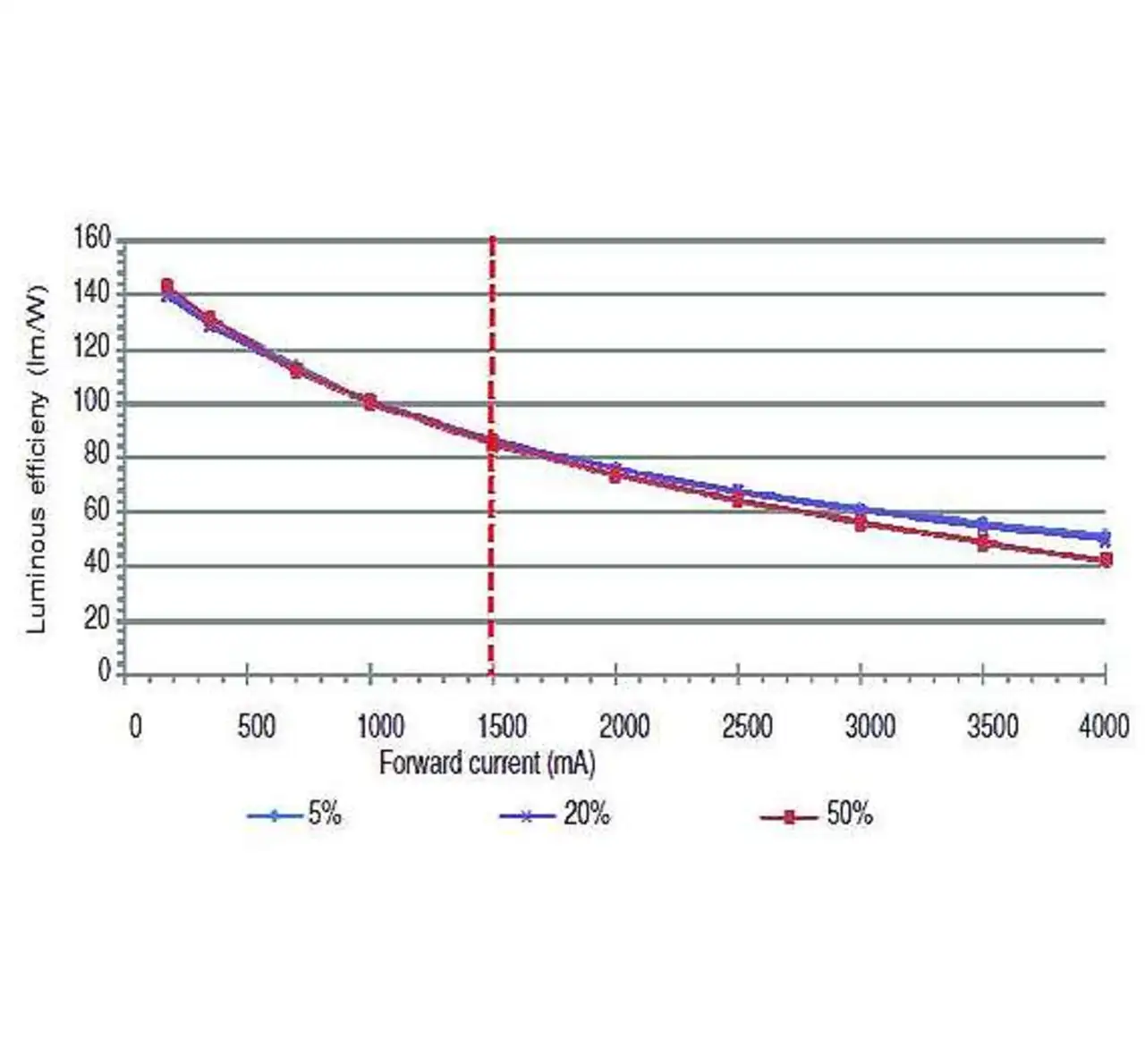

Cree hat verschiedene Arten von »XLamp«-LEDs mit gepulsten Strömen über ein breites Spektrum von Stromstärken hinweg getestet (Bild 2). Die Daten lassen erkennen, dass der Lichtstrom oberhalb eines bestimmten Levels nicht mehr zunimmt, sondern dass der Wirkungsgrad sogar zurückgeht. Somit ist es nicht ratsam, LEDs mit diesen extremen Werten zu betreiben.

Zwischen Lichtstrom und Vorwärtsspannung besteht eine nichtlineare Beziehung, ebenso wie zwischen Vorwärtsspannung und Stromstärke. Erhöht man den Treiberstrom der LED um den Faktor zwei, so nimmt die Leistungsaufnahme um mehr als diesen Faktor zwei zu (Tabelle 1). Das gleiche gilt für den erzeugten Lichtstrom: ein Verdoppeln des Stroms ergibt keinen doppelt so hohen Lichtstrom (Tabelle 3).

| I (mA | VF (V) | Durschnittliche Leistung |

|---|---|---|

| 175 |

2,84 |

0,100 |

| 350 |

2,99 |

0,209 |

| 700 |

3,21 |

0,449 |

| 1000 |

3,35 |

0,671 |

| 1500 |

3,56 |

1,067 |

| 2000 |

3,74 |

1,494 |

| 2500 |

3,89 |

1,944 |

| 3000 |

4,04 |

2,422 |

| 3500 |

4,17 |

2,920 |

| 4000 |

4,30 |

3,442 |

Tabelle 1: Typische Leuchtdiode des Typs XLamp XP-G, Tastverhältnis 20%, Impulsrate 1 kHz (maximal zulässiger Dauerstrom: 1500 mA)

Oberhalb einer gewissen Schwelle kann der Lichtstrom sogar wieder abnehmen, wenn die Innentemperatur der LED ansteigt. Werden LEDs mit hohen Stromstärken betrieben, kann sich auch ihre Chromatizität verändern (Tabelle 2).

| current (mA) | X | Y | CCT | current (mA) | X | Y | CCT |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 175 |

0.308 |

0.307 |

7007 |

175 | 0.435 |

0.410 |

3084 |

| 350 |

0.306 |

0.301 |

7303 |

350 |

0.433 |

0.407 |

3098 |

| 700 |

0.302 |

0.293 |

7771 |

700 |

0.430 |

0.404 |

3122 |

| 1000 |

0.300 |

0.289 |

8109 |

1000 |

0.428 |

0.401 |

3142 |

| 1500 |

0.298 |

0.284 |

8542 |

1500 |

0.425 |

0.398 |

3158 |

| 2000 |

0.296 |

0.281 |

8842 |

2000 |

0.424 |

0.396 |

3171 |

| 2500 |

0.295 |

0.279 |

9041 |

2500 | 0.422 |

0.394 |

3180 |

Tabelle 2: Verschiebung der Chromatizität von kaltweißen und warmweißen LEDs vom Typ XLamp XP-E bei verschiedenen Ansteuerbedingungen mit gepulsten Strömen (maximal zulässiger Dauerstrom 1000 mA

Wenn sich der Vorwärtsstrom der LED erhöht, verschieben sich die x- und y-Farbkoordinaten auf der CIE-Normfarbtafel von 1931 nach links und nach unten, was die korrelierte Farbtemperatur (Correlated Color Temperature - CCT) ansteigen lässt.

Noch problematischer für die Langzeitzuverlässigkeit ist der Betrieb von LEDs mit erhöhten Stromstärken. Ursache hierfür ist die Erwärmung der pn-Sperrschicht insbesondere bei Tastverhältnissen über 25%. Um festzustellen, ob die maximale Sperrschichttemperatur Tj überschritten wird, müssen der Strom If, die Spannung Vf und die Gehäusetemperatur Tc gemessen werden. Bei einer mit gepulstem Strom angesteuerten LED ist die Leistung proportional zum Tastverhältnis D, sodass zur Berechnung von Tj die folgende Formel dienen kann:

Dies ist jedoch nur ein Teil der gesamten Gleichung, denn auch die Umgebungstemperatur und der thermische Widerstand zwischen Gehäuse und Umgebung sind zu beachten, ebenso die einschlägigen Wärmemanagement-Techniken.

Welligkeitsströme

Unter einem Welligkeitsstrom versteht man eine periodische Schwankung der Spitzenwerte eines wellenförmigen Stroms.

Routinemäßig werden gleichgerichtete, aber ungefilterte 100-Hz-Signale zum Ansteuern von LED-Beleuchtungen verwendet, was für die LEDs keinerlei Probleme mit sich bringt, sofern die in den Spezifikationen enthaltenen Grenzwerte eingehalten werden.

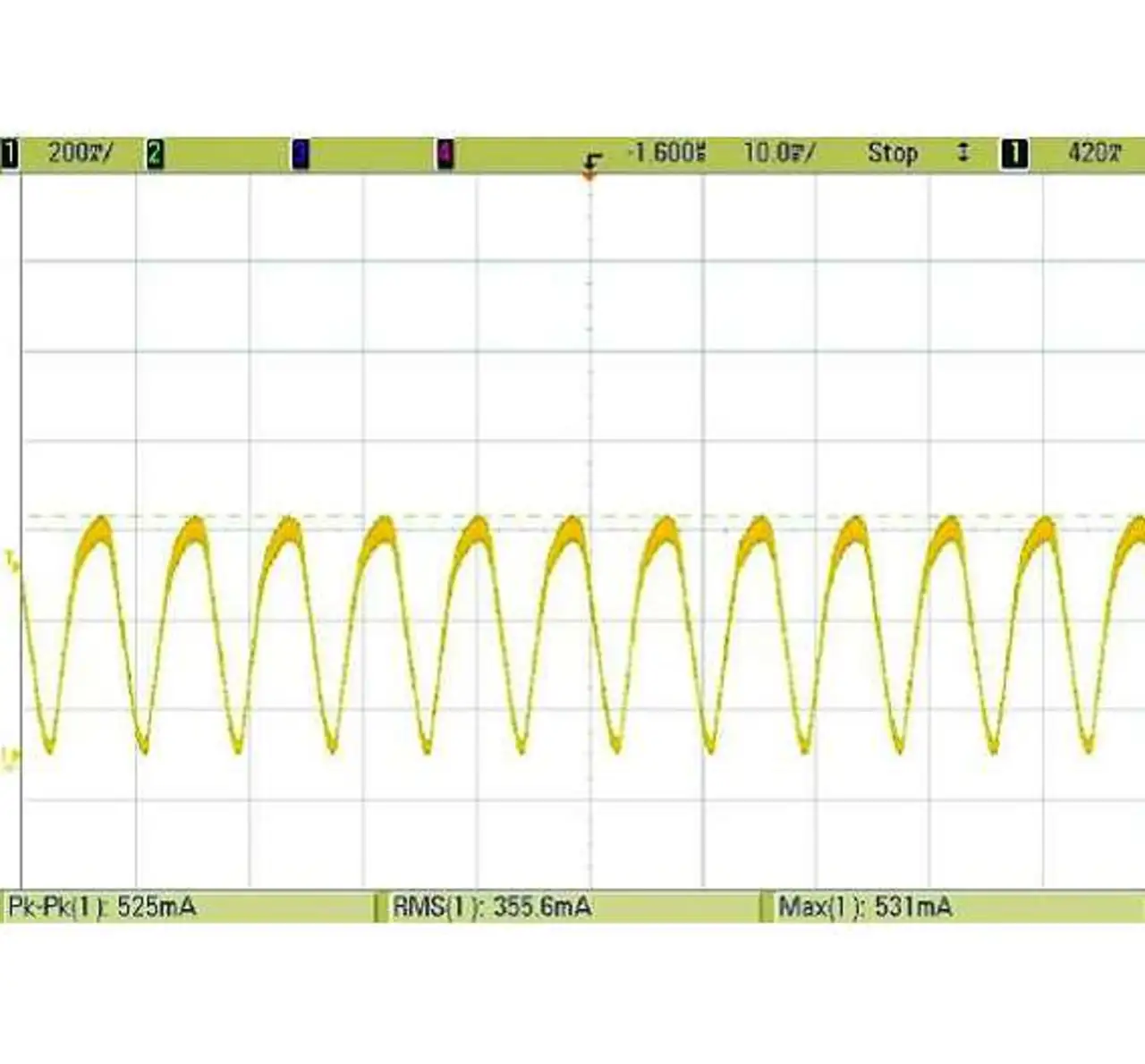

Übermäßig hohe Welligkeitsströme (Bild 3) können jedoch problematisch für die Elektrolyt-Kondensatoren in den ausgangsseitigen Filterstufen der LED-Treiber sein. Die Kondensatoren können sich als Folge der Welligkeitsströme zu stark erwärmen und einen vorzeitigen Ausfall der Treiberschaltung begünstigen.

Bei einem Ausfall der Filterkondensatoren besteht nicht zuletzt das Risiko, dass Stromspitzen, die sonst von den Kondensatoren geglättet worden wären, an die LEDs durchschlagen und diese beschädigen. Starke Schwankungen des Peak-to-Peak-Stroms können sich überdies auch auf die Lichtausbeute der LED auswirken. Deutlich wird dies an den Lichtstrom-Angaben einer XLamp XP-E in Tabelle 3.

| Lichtstrom (lm) | I (mA) |

|---|---|

| 66 |

200 |

| 142 | 500 |

| 203 |

800 |

Tabelle 3: Lichtstrom einer XLamp XP-E unter statischen Bedingungen

Wird die LED mit einem konstanten Gleichstrom von 500 mA angesteuert, so entsteht ein Lichtstrom von 142 lm. Erfolgt die Ansteuerung stattdessen mit einem Strom, dessen Höhe zwischen minimal 200 mA und maximal 800 mA schwankt, so wechselt dementsprechend auch der Lichtstrom, und zwar zwischen 66 lm und 203 lm. Der durchschnittliche Lichtstrom von 134,5 lm liegt etwa 5% unter dem Wert, der aus konstantem Gleichstrom resultiert.

Die maximale Schaltfrequenz bei der gepulsten Ansteuerung von LEDs wird durch die Einschaltzeit der LEDs selbst sowie durch die Anstiegs- und Abfallzeiten der getakteten Ansteuerschaltung bestimmt. Die typische Einschaltzeit einer XLamp liegt maximal in der Größenordnung von 100 ns, was der Schaltfrequenz eine Obergrenze von etwa 10 MHz setzt. Generell verkraften die LEDs der XLamp-Familie von Cree durchaus Stromspitzen, die weit über den maximal zulässigen Dauerstrom hinausreichen.

Es gibt jedoch physikalische Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, um eine elektrische Überlastung zu vermeiden. LEDs dauerhaft gepulst und mit erhöhten Stromstärken zu betreiben,ist grundsätzlich möglich, kann sich jedoch negativ auf den Wirkungsgrad, die Chromatizität und die Langzeitzuverlässigkeit auswirken. In einigen besonderen Anwendungsfällen kann es triftige Gründe geben, die spezifizierten Maximalströme zu überschreiten, um die gewünschte Performance zu erreichen.

Für diese Fälle empfiehlt Cree jedoch die Durchführung eigener Lebensdauerprüfungen, wenn in einem Design eine der hier beschriebenen Überstrombedingungen eintritt. Die Entscheidung darüber, ob die Nachteile hinnehmbar sind, obliegt dem Kunden.

Über den Autor:

Mitch Syers ist Field Applications Engineer bei Cree Europe