Display-Hinterleuchtung

Mit LED-Treibern Verbrauch senken

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Mit LED-Treibern Verbrauch senken

Rückkopplung optimiert Stromverbrauch

Wie oben gezeigt wurde, setzt ein Rückkopplungspfad vom LED-Treiber zum Schaltwandler dessen Ausgangsspannung auf den mindestens notwendigen Wert fest.

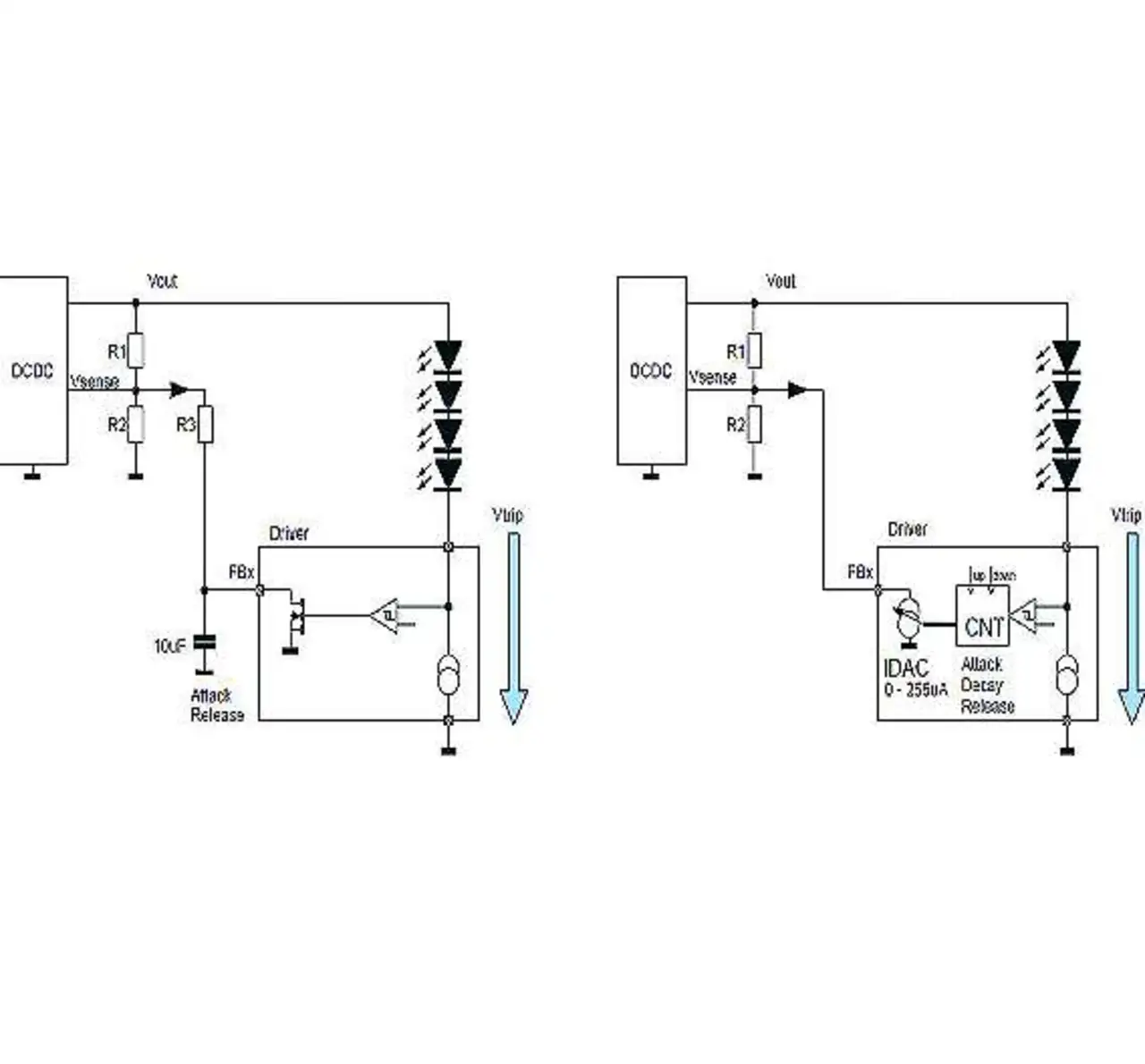

Die Ausgangsstromsenke, welche die Rückkopplungsschleife via Vsense regelt, kann entweder durch einen einfachen Treiber mit fixem Ausgangsstrom und einen externen Kondensator realisiert werden (Bild 9, links) oder durch eine digitale Steuerschaltung, die den Ausgangsstrom mit Hilfe eines D/A-Wandlers (IDAC) regelt (Bild 9, rechts) und damit frei programmierbare Anstiegs- und Abfallzeiten zulässt.

Beide Lösungen haben einen hohen Wirkungsgrad, sind mit jedem Schaltwandlertyp mit Spannungsrückkopplung einsetzbar und können durch Feedbackleitungen von mehr als einem Treiber zum gleichen Schaltnetzteil umgesetzt werden, so wie von Systemen mit gemischter Architektur verlangt. Die zweite, digitale Implementierung bietet jedoch einige spezielle Vorteile.

Die Digitalschaltung benötigt keinen Ausgangskondensator und gibt dem Entwickler die Freiheit, die Anstiegs- und Abfallzeiten des Feedbacksystems festzulegen. Durch die Wahl einer raschen Anstiegszeit in Kombination mit einer Abfallverzögerung und einem relativ langsamen Abfall lässt sich dabei die Performance in Bezug auf das Ansprechverhalten der dynamischen Helligkeitsregelung des Bildschirms verbessern.

Dieser Vorteil kommt besonders bei Szenen zum Tragen, die eine rasche Veränderung der Helligkeit verlangen. In diesen Situationen eliminiert eine rasche Anstiegszeit wahrnehmbare Helligkeitsartefakte, während der Bildschirm von dunkel zu voller Helligkeit übergeht.

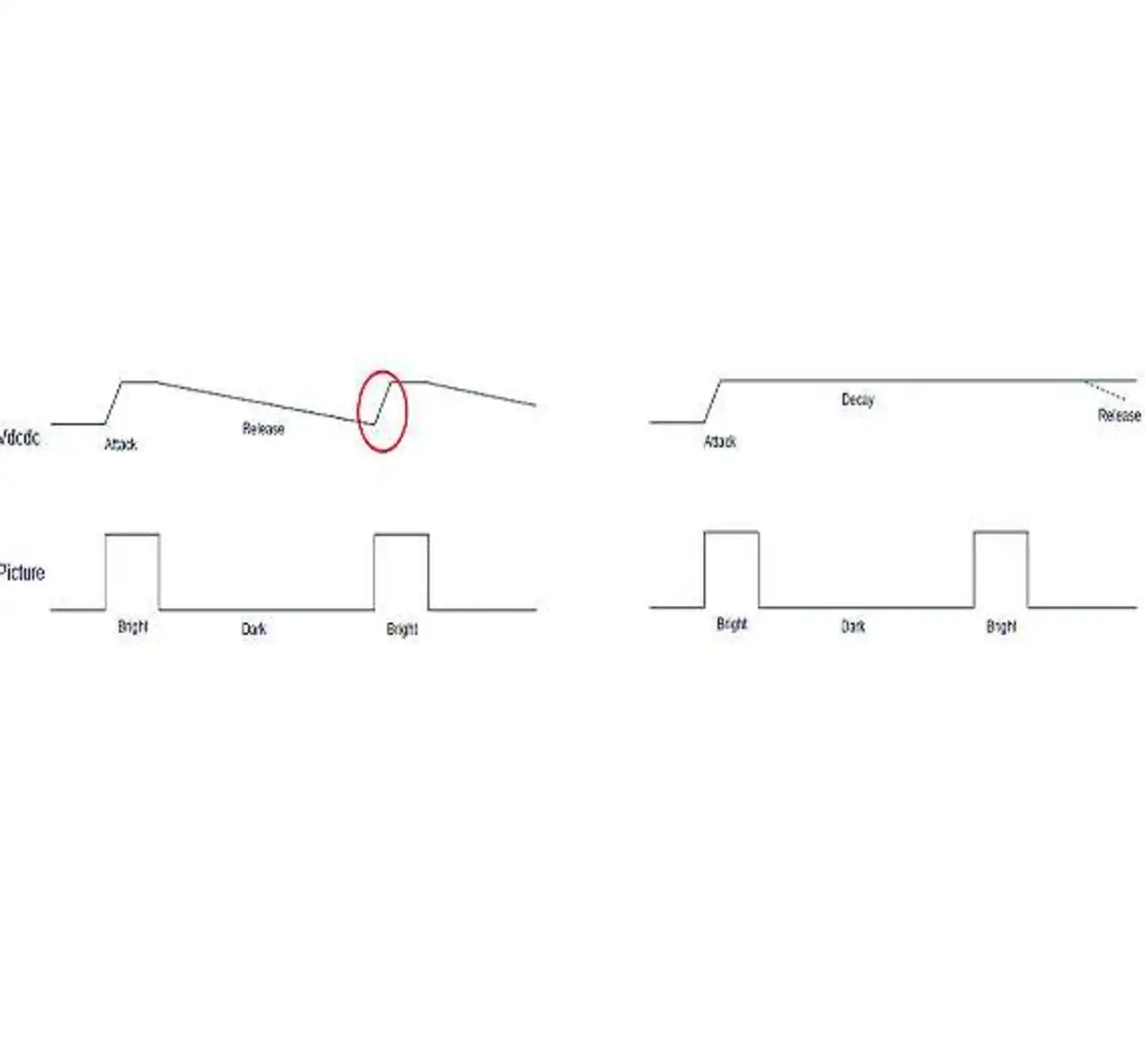

Bild 10 zeigt ein typisches Beispiel für solche Helligkeitsübergänge: Die analoge Lösung (links) verringert die Ausgangshelligkeit der LEDs während eines kurzen dunklen Bildes nur allmählich, was eine sichtbare Verzögerung beim Erreichen der vollständigen Helligkeit für das folgende helle Bild verursacht. So etwas kann Fernsehzuschauer erheblich ablenken, da Filme und andere Videoinhalte naturgemäß eine hohe Dynamik von einem Bild zum nächsten erzeugen.

Derartige Artefakte lassen sich in digitalen Regelschaltungen vermeiden, indem Entwickler eine Verzögerung in der Größenordnung von mehreren hundert Millisekunden in den Befehl zum Herunterfahren der Helligkeit einbauen. Werden helle Bilder durch eine kurze Sequenz dunkler Bilder unterbrochen, startet somit das zweite helle Bild bei voller Helligkeit, da der Treiber den Abfall der Spannung automatisch verzögert hat (Bild 10, rechts).

Digitale Rückkopplungsalgorithmen, die eine Latenz des Abfalls erzeugen, sind Teil des Funktionsumfangs der Bausteine von austriamicrosystems, die im Juli 2011 vorgestellt wurden. Eine weitere wesentliche Funktion für LED-Treiber ist eine schnelle serielle Schnittstelle (Serial Peripheral Interface, SPI). Bei Fernsehern mit direkter Hinterleuchtung sind die LEDs in einer großen Anzahl von relativ kurzen Ketten angeordnet, um kleine Bereiche des Panels zur Energieeinsparung abdunkeln zu können.

Diese Anordnungen beinhalten typischerweise 256 Kanäle in einer Matrix von 16x16 Feldern, die durch Pulsbreitenmodulation (PWM) jeweils individuell konfiguriert werden. 256 PWM-Signale mit variabler Breite und Verzögerung zu erzeugen ist jedoch selbst für den schnellsten Mikrocontroller eine äußert rechenintensive Aufgabe.

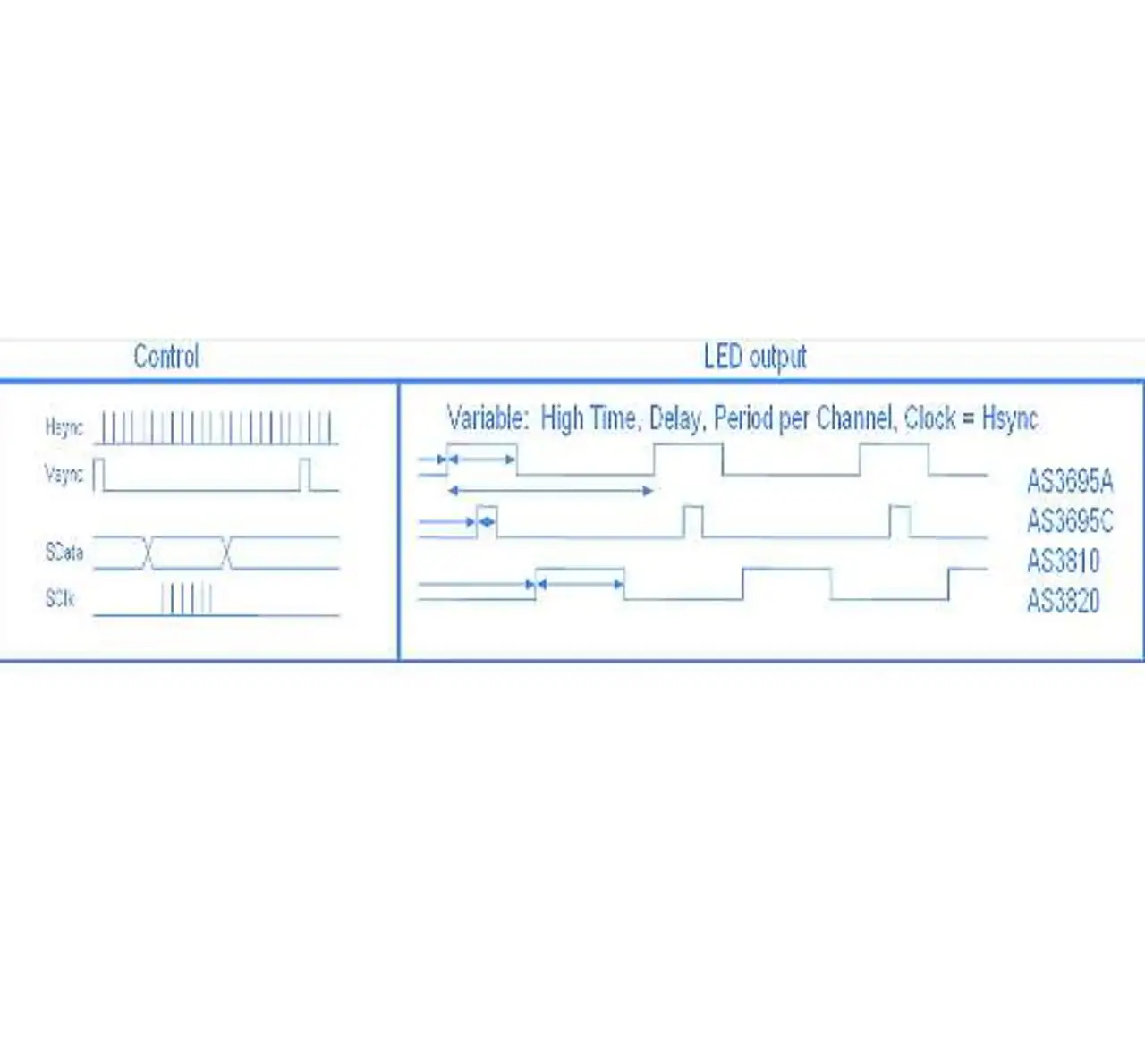

Diese Hinterleuchtungssysteme verwenden daher lokale PWM-Generatoren, die in die LED-Treiber integriert sind und die Helligkeit durch einfache SPI-Datentransfers einstellen können. In einer Architektur mit mehreren Treibern (z.B. 256 Kanäle mit 16 Kanälen pro IC und 16 ICs) lassen sich die LED-Kanäle durch eine so genannte Daisy-Chain-Übertragung der SPI-Signale konfigurieren, bei dem die in einem VSYNC-Datenrahmen verwendeten Daten schon im vorhergehenden Rahmen übertragen werden (Bild 11).

In dieser Anordnung kann die Datenübertragung über SPI eine Geschwindigkeit von 20 MBit/s oder 50 kBit pro Datenrahmen bei einer Datenrahmenrate von 400 Hz erreichen. Da sich die PWM-Signaldefinition nur aus der Verzögerung, der Einschaltdauer und der Periodendauer für die lokale PWM-Erzeugung zusammensetzt, reicht diese Geschwindigkeit aus, um die Signalgenerierung und damit das Dimmen jedes Feldes voll synchron zum jeweiligen Datenrahmen anzupassen. Damit lassen sich ideale Local-Dimming-Ergebnisse bei minimaler Overhead-Last für den Mikrocontroller erzielen.

Weitere Ansätze zum Stromsparen

Die Technik des Local-Dimming ist selbstverständlich nur mit direkt beleuchteten Systemen möglich, jedoch lässt sich ein gewisser Umfang an »intelligentem« Dimmen auch mit randbeleuchteten Systemen realisieren. So kann insbesondere eine PWM dazu verwendet werden, die Helligkeit von weißen LEDs ohne Veränderung ihrer Farbtemperatur zu regeln.

Anstelle eines permanent festgelegten, spezifischen Helligkeitswerts der Randbeleuchtungs-LEDs ändert sich die Helligkeit bei diesem Verfahren dynamisch, indem die Pulsbreite in Abhängigkeit vom Bildinhalt geändert wird. Eine weitere Technik, um den Energieverbrauch zu verringern, ist »Dynamic Luminance Scaling« (DLS). Dabei wird das Weiß- beziehungsweise Helligkeitsniveau des LCD-Panels in bestimmten Szenen erhöht, um die Ausgangsleistung der Hinterleuchtungs-LEDs reduzieren zu können.

Darüber hinaus lassen sich auch Umgebungslichtsensoren einsetzen. Ist das Umgebungslicht gering (beispielsweise bei Nacht), kann das System die Helligkeit der Hinterleuchtung verringern. Die Fernseherhersteller verfolgen auch technisch noch anspruchsvollere Ansätze. So wird beispielsweise begonnen, Kameras in die Geräte zu integrieren, damit die Konsumenten Videotelefonie-Dienste wie Skype über das Fernsehgerät benutzen können.

Diese Kameras eignen sich auch dazu, festzustellen, ob jemand tatsächlich fernsieht. Ist der Fernseher eingeschaltet, ohne dass sich jemand im Raum aufhält, kann das System die Hinterleuchtung auf ein minimales Helligkeitsniveau reduzieren. Potenziell lassen sich sogar nutzerspezifische Energieverbrauchsmuster implementieren: Während ein Mitglied des Haushalts bevorzugt im energiesparenden Eco-Modus mit reduzierter Hinterleuchtung fernsieht, legt ein anderes Mitglied das Haushalts Wert auf die volle Bildschirmhelligkeit.

Über die Autoren:

Werner Schögler, Markus Luidolt, Manfred Pauritsch und Peter Rust sind Design Engineers bei austriamicrosystems.

- Mit LED-Treibern Verbrauch senken

- Mit LED-Treibern Verbrauch senken