Condition-Monitoring-Sensorsystem

Schwingende Maschinen energieautark überwachen

Eine kontinuierliche In-Process-Zustandsüberwachung schwingender Maschinen war bislang aufgrund hoher Beschleunigungskräfte und oft rauer Umgebungssbedingungen kaum möglich. Abhilfe schafft ein von der TH Köln in Kooperation mit zwei Industriepartnern entwickeltes energieautarkes Sensorsystem.

»Die Überwachung vibrierender Maschinen mit Hilfe von Sensoren, die per Kabel oder Akku mit Strom versorgt werden, ist nicht praktikabel, weil zur Wartung der Kabelverbindung oder Wechsel des Akkus ein Stopp der Maschinen notwendig ist.« So beschreibt Projektleiter Prof. Dr. Axel Wellendorf vom Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln, das zu lösende Problem. Und er hat auch gleich eine Lösung parat: »Wir nutzen die Schwingungen während des Betriebs der Anlagen und wandeln einen Teil der auftretenden mechanischen Energie in elektrische Energie um, die wiederum den Betrieb des kabellosen Sensorsystems sicherstellt.«

Energiewandler mit integriertem Dämpfungssystem

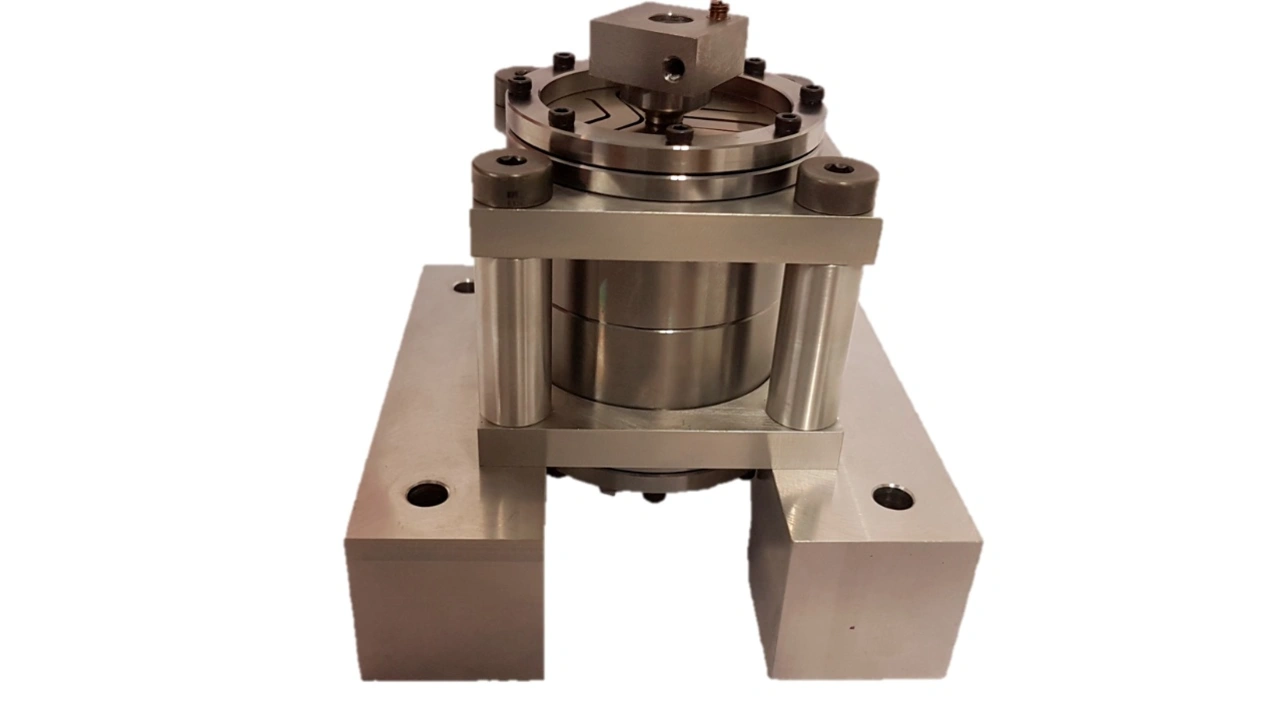

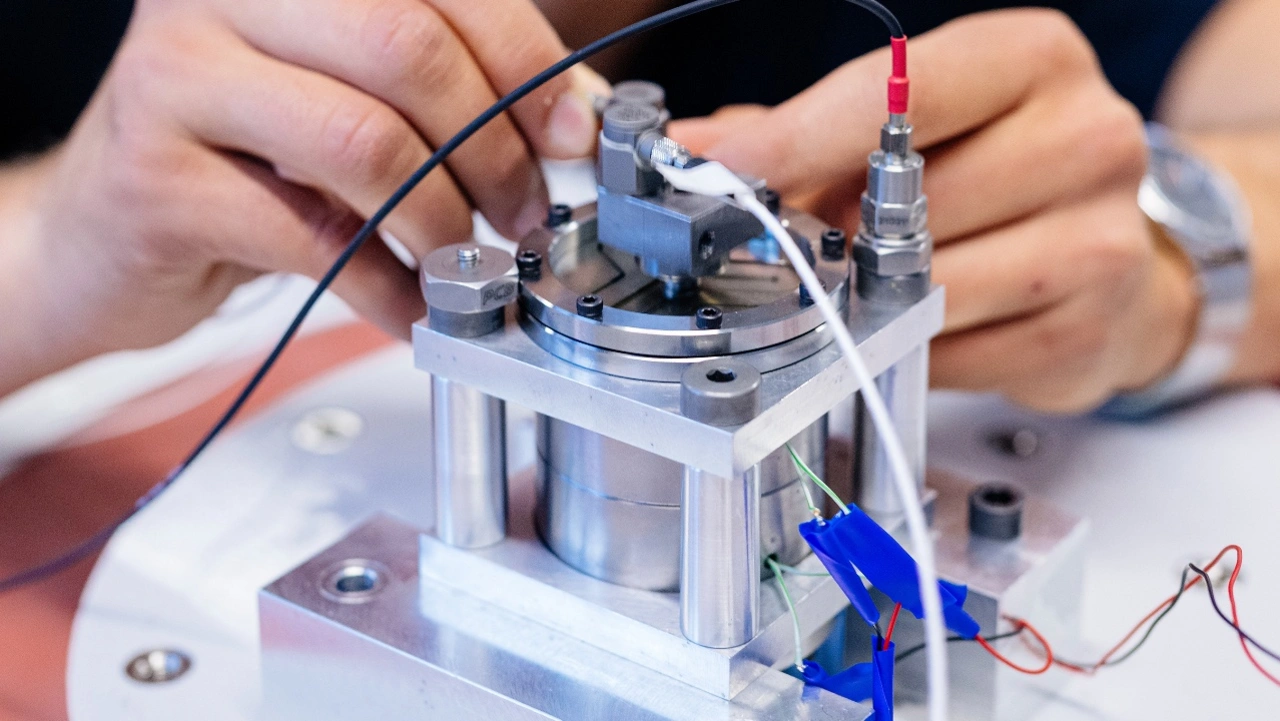

Um eine drahtlose Überwachung zu ermöglichen, wurde in dem Projekt ein Sensorsystem entwickelt, das durch einen Energiewandler mit integriertem Dämpfungssystem mit Strom versorgt wird. Der Energiewandler wandelt mechanische Energie aus Maschinenschwingungen in elektrische Energie um und gewährleistet so die Stromversorgung der angebundenen Sensoren. Diese messen permanent die Beschleunigungskräfte der Maschine, registrieren unter anderem starke Vibrationen, die Indikation auf eine Fehlfunktion sein können und senden die Daten an eine Auswerteeinheit. Die ermittelten Daten werden zur Überwachung und Wartungsplanung drahtlos an die Techniker*innen gesendet.

FEM-Simulationen und Laborversuche

Das Team der TH Köln entwickelte mit Hilfe von numerischen Verfahren – sogenannten FEM-Simulationen – und Laborversuchen die Konstruktionsvorgaben für den Energiewandler. Anschließend wurde ein Labormuster des Energiewandlers in der Zentralwerkstatt der TH Köln gefertigt und an einem Schwingungsprüfstand des Labors für Schwingungstechnik und Leichtbau untersucht. »Dort haben wir Versuchsreihen für den späteren realen Einsatz durchgeführt. Der Energiewandler muss auch bei geringen Maschinenschwingungen von 1g (g=Erdbeschleunigung) genug Strom bereitstellen, dass die Sensorik und Datenübermittlung funktioniert. Gleichzeitig muss der Wandler robust ausgelegt sein und darf auch bei maximal auftretenden Schwingungen von 10g keinen Schaden nehmen“, erklärt Wellendorf.

Vorausschauende Wartung und Grenzwertermittlung

Das Sensorsystem ist in der Lage, den zeitlichen Verlauf der Schwingungen in allen drei Raumrichtungen zu ermitteln. Zur vorrausschauenden Wartung kann aufgrund dieser Daten der Zustand einzelner Maschinenbauteile in Echtzeit überwacht werden. Durch den Abgleich der Schwingungsdaten mit Grenzwerten kann zusätzlich beurteilt werden, wie zeitnah die Wartung oder der Austausch einzelner Bauteile durchgeführt werden muss. So können den Forscher*innen zufolge Maschinenschäden verhindert und Wartungsarbeiten effizient geplant werden.

»Es ist uns gelungen, einen Energiewandler unter Laborbedingungen bei unterschiedlich starken Anregungen zu betreiben«, so Wellendorf. »Jetzt gilt es, den Energiewandler und die Funksensoren sowie deren Zusammenspiel im realen Betrieb zu erproben. In einem Folgeprojekt werden wir einen Energiewandler untersuchen, der in einem breiten Temperaturbereich und bei kleinen Anregungen funktionieren muss.«

Nach erfolgreichem Abschluss der Tests soll eine Kleinserienfertigung aufgebaut werden, um das Sensorsystem zu vermarkten.

Über das Projekt

Das Forschungsprojekt „RE-Con-3D – Entwicklung eines energieautarken, robusten Sensorsystems zur digitalen Erfassung mehrdimensionaler Daten zur Maschinendiagnose und -vorhersage an schwingenden Maschinen“ wurde unter der Leitung von Prof. Dr. Axel Wellendorf am Institut für Allgemeinen Maschinenbau der TH Köln von Oktober 2021 bis Ende April 2023 in Kooperation mit zwei Industriepartnern durchgeführt. Die INS GmbH entwickelte die elektronischen Komponenten des Sensorsystems und unterstützte die Entwicklung von Konstruktionsvorgaben für den Prototyp des Energiewandlers. Die Plastec Kunststofftechnikum Oberberg GmbH konstruierte den Energiewandler und stellte Bauteile für die Laborversuche zur Verfügung. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz förderte das Projekt im Rahmen des „Zentralen Innovationsprogramms Mittelstand“ (ZIM) mit rund 430.000 Euro.