Schnelle Datenübertragungsstandards

PCI Express 3.0 erfordert neue Leistungsklassen in der Oszilloskoptechnik

PCI-Express 3.0 soll künftig für noch höhere Datenraten sorgen. Doch beleuchtet man einige der neuen Leistungsmerkmale und Möglichkeiten der dritten PCIe-Technologiegeneration, zeigen sich rasch die Herausforderungen, vor die der Standard die Messgeräte – allen voran die Oszilloskope - stellt.

Wesentlich verantwortlich für den steigenden Bedarf an immer mehr Bandbreite sind das Aufkommen der Cloud, grafikintensive Online-Spiele und die ständig steigende Nutzung von Videos. »YouTube hat im letzten Jahr in etwa so viel Datenverkehr verursacht, wie das gesamte Internet vor zehn Jahren«, sagt Rick Eads, Programmmanager PCI Express der Digital Test Division von Agilent und Mitglied im PCI-SIG-Board. »Was passiert wohl, wenn YouTube seine Videos in 1080P und 3D anbieten wird? Mit steigender Bildqualität sind auch eine ganze Menge Daten mehr zu übertragen.« Auf der einen Seite gehe die Nachfrage nach Bandbreite durch die Decke, auf der anderen aber gehe die Leitungskapazität aus: »Vor zehn Jahren hieß es, dass noch 90 Prozent aller Glasfasern, die man in den 1990er-Jahren verlegt hatte, ‚dunkel‘ seien. Sie seien zwar verlegt und funktionstüchtig, lägen aber halt brach. Heute sind sie alle ‚hell‘. Man könnte nun natürlich neue Glasfasern legen oder auf optische Technologien umsteigen, das kostet aber viel Geld. Die neueste Generation 3.0 der PCI-Express-Technologie wird einiges zur Überwindung der Bandbreitenklemme beitragen.«

Deutlich mehr Bandbreite mit PCIe 3.0

Als Intel den seriellen Bus PCI Express 1.0 im Jahr 2004 einführte, bot dieser eine Bandbreite von etwa 6,4 Gbit/s. Das war gegenüber den damals verwendeten parallelen Bussen ein erheblicher Fortschritt. Diese Urform ist noch immer weit verbreitet. Die Technik ist sehr preisgünstig geworden, man findet sie heute in allen möglichen Elektrogeräten. Die aktuelle Version PCI Express 3.0 folgt der Vorgängerversion PCIe 2.1 und hat im Vergleich zu ihr die doppelte Bandbreite. Dies wird durch einen höheren Takt und die Verwendung einer im Vergleich zu PCIe 1.x und 2.x anderen Codierung erreicht. Version 3.0 erreicht eine Gesamtbandbreite von etwa 25,6 Gbit/s – das entspricht einer Vervierfachung binnen sechs Jahren. PCIe 3.0 ist rückwärtskompatibel zu den Versionen 2.0, 1.1 und 1.0a, daher können Hauptplatinen, die für Version 3.0 entwickelt werden, Steckkarten früherer Standards bedienen. PCIe 3.0 hat ein verbessertes Punkt-zu-Punkt-Datentransferprotokoll und eine bessere Software-Architektur, zudem ist es robuster gegen Jitter und Signalabgriff beim Testen geworden.

»PCI Express 3.0 wird wohl zuerst in High-End-Grafikkarten eingesetzt, bei denen die Anwender ein noch realistischeres Bild auf dem Bildschirm wünschen – bei Spielecomputern, beispielsweise«, führt Eads aus. »In diesem Marksegment sind die Anwender bereit, für leistungsfähige Grafikkarten viel Geld zu bezahlen. Ein weiteres Marksegment, auf dem PCIe 3.0 schnell an Bedeutung gewinnen wird, ist der Servermarkt. Mit PCIe 3.0 kann man die Leistung der x16-Karten von PCIe 2.0 in der Baugröße x8 realisieren. In Servergehäusen ist Platz oft Mangelware, entsprechend sind x16-Karten schlichtweg zu groß. Mit PCI Express 3.0 gibt es x8-Netzwerkkarten, die 10-GB-Ethernet liefern.«

Jobangebote+ passend zum Thema

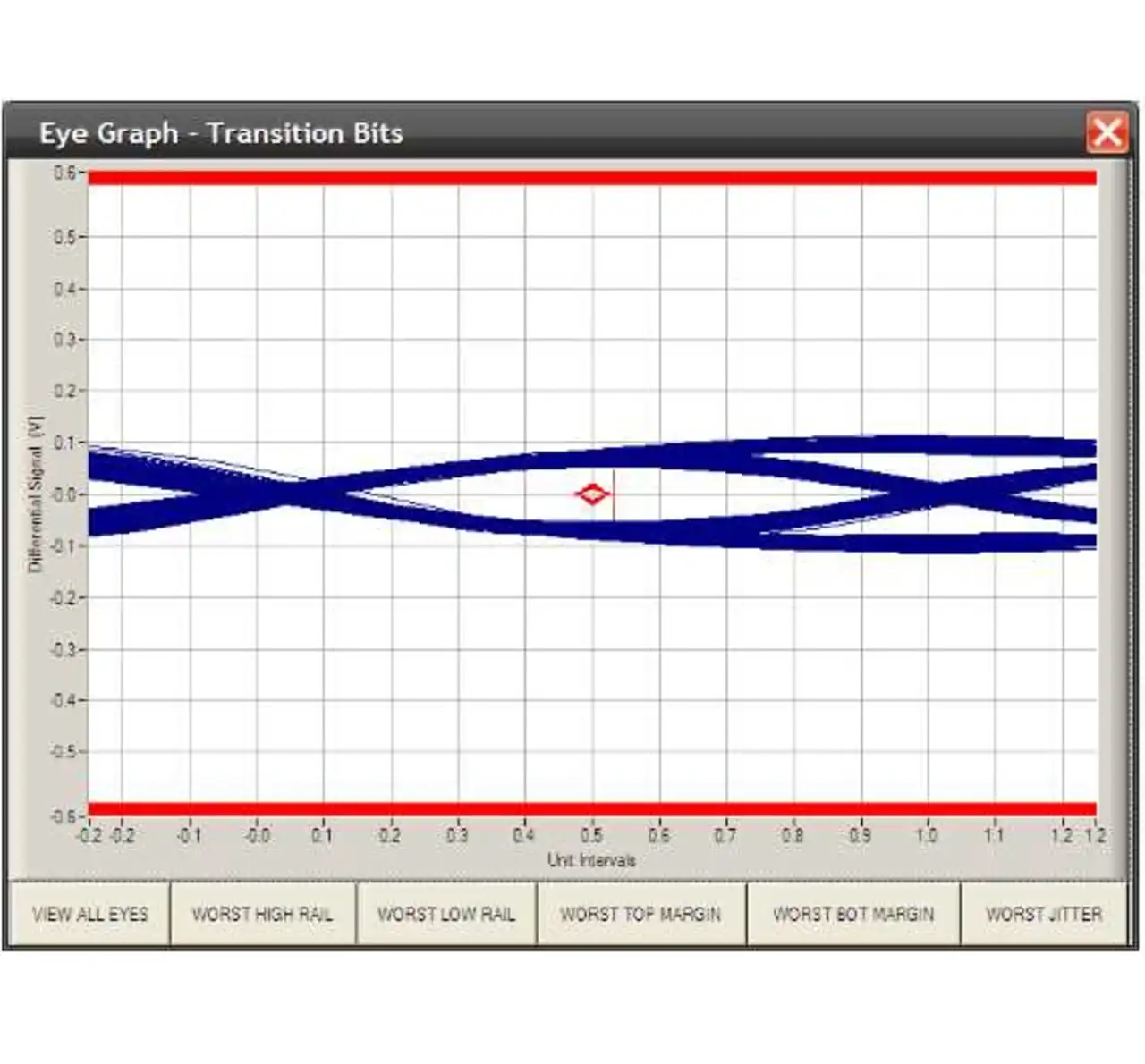

Der Übergang zu PCI Express 3.0 wird für viele Testingenieure und Validierungslabore zur echten Herausforderung, weil PCIe 3.0 einerseits schneller ist, andererseits aber nach Möglichkeit die gleichen Kanallängen und -topologien unterstützen soll. Die neue Technik arbeitet zudem mit einer anderen Codierung und weist im Protokoll etliche neue, ausgefeilte Funktionen auf. Von der Architektur her wandert die PCI-Express-3.0-Schnittstelle aus der Southbridge in die CPU selbst. Das bedeutet, dass die Leitungswege etwas länger sein werden, was das Routing der Signale erschwert, dafür aber spart man die Latenz der Southbridge.

Herausforderungen beim PCIe-3.0-Test

»Allgemein sind PCI-Express-3.0-Geräte schwieriger zu testen, als Geräte der Generation 2.0«, so Eads. »Für die Spezifizierung der Version 3.0 erwarten wir nicht, dass die Testingenieure physikalisch an den einzelnen Pins messen werden, weil direkt am Pin angelötete Tastköpfe vermutlich mehr Probleme verursachen, als sie lösen. Stattdessen werden die Ingenieure spezielle präzise Leiterplatten entwerfen müssen, die die PCI-Express-Signale auskoppeln und über Leiterbahnen und Konnektoren mit kontrollierter Impedanz der Messung zugänglich machen.«

Wählt man diesen Ansatz, muss man die Signalveränderung durch den Signalabgriff aus dem Messwert herausrechnen. Die PCI-SIG empfiehlt hierzu, die Kanäle nachzubilden, und zwar so, dass man auf einfache Weise ein Reflektometer in der Zeitebene (TDR) oder einen Vektornetzwerkanalysator (VNA) einsetzen kann, um die frequenzabhängigen Effekte zu errechnen.

»Will man 8 GB/s mit FR4-Leiterplattenbasismaterial erreichen, muss man empfängerseitig den Frequenzgang entzerren«, verdeutlicht der Experte. »Im Betrieb mit hohen Frequenzen wird der größte Teil der Frequenzen über 8 GHz durch den Kanal gedämpft, dieser Frequenzbereich hat somit auf den Empfänger keinen großen Einfluss. Das vereinfacht die Kompensationsrechnung, weil in manchen Fällen Hersteller nur bis 8 GHz kompensieren. Somit ist die Wirkung hochfrequenter Störsignale begrenzt, die die Kompensationsrechnung andernfalls erzeugen würde.«

Warum Standards so wichtig sind

Wenn Frequenzen und Bandbreiten wachsen, wird es für die Normungsgremien immer schwieriger, die Testanforderungen in den neuen Spezifikationen angemessen zu berücksichtigen. Ohne dies kann ein Entwickler aber möglicherweise seine Geräte nicht auf Standardkonformität prüfen. Entsprechend wichtig ist das entsprechende Messequipment, mit dem er Probleme diagnostizieren und hinterher beweisen kann, dass er den Fehler korrekt beseitigt hat. Hier setzen auch die neuen 62,8-GHz-Oszilloskope von Agilent an. Und betrachtet man den weiteren Werdegang der Datenübertragungsstandards, werden sie sicherlich auf wachsendes Marktpotential treffen.

PCI-Express-Versionen im Vergleich

|

PCI-Express Version |

1.0a |

1.1 |

2.1 |

3.0 |

|

Datentakt |

1,25 GHz |

1,25 GHz |

2,5 GHz |

4 GHz |

|

Datencodierung |

8b/10b |

8b/10b |

8b/10b |

128/130 |

|

Gesamtbandbreite für eine x16-Verbindung |

~6,4 Gbit/s |

~6,4 Gbit/s |

~12,8 Gbit/s |

~25,6 Gbit/s |