Labormesstechnik

30 GHz optimal mit dem Scope messen

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Koaxialverbindungen

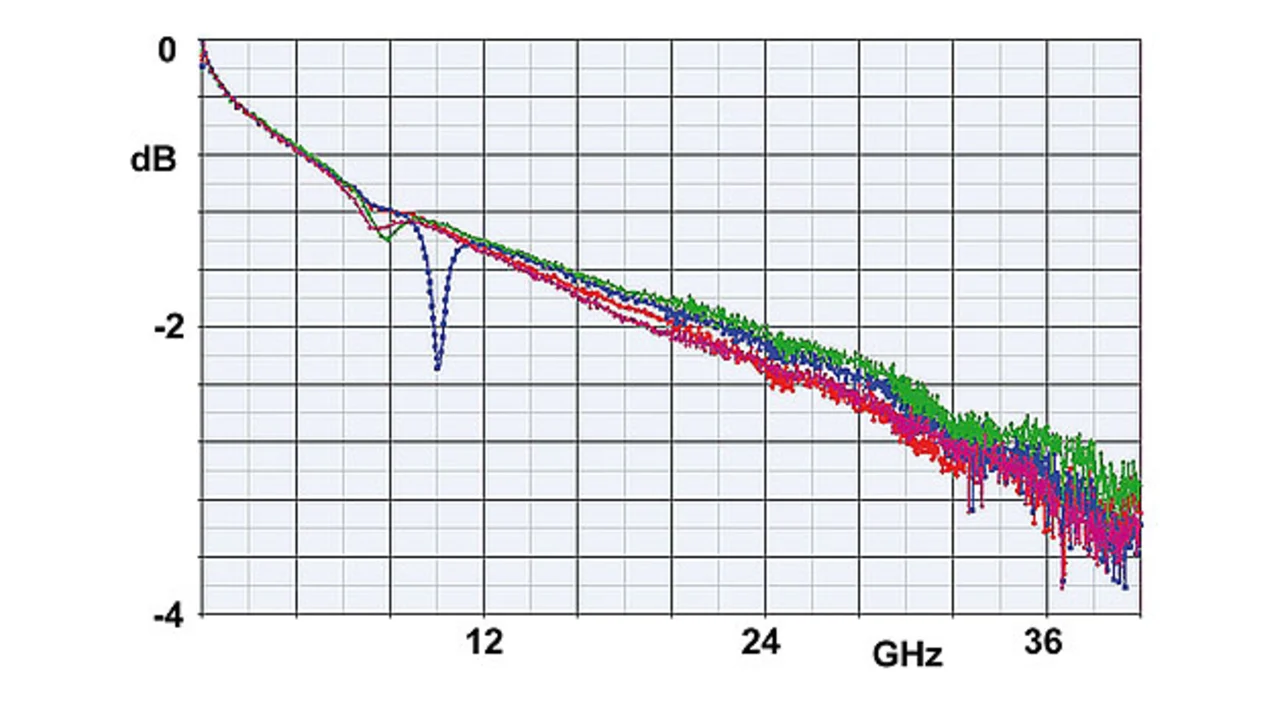

Eine Tastkopf-Verbindung zu einem Hochgeschwindigkeitsbus erfordert meist einen speziellen Adapter mit kontrollierter Impedanz in Form von Koaxial-Steckverbindern wie SMP oder den 2,92-mm-K-Steckern. Der Anschluss des Oszilloskops an den Testadapter kann dann über Koaxialkabel mit den entsprechenden Steckern erfolgen. Allerdings zeigen Koaxialkabel unterschiedliche Verluste bei verschiedenen Frequenzen (Bild 2). Diese frequenzabhängige Kabeldämpfung muss bei Amplitudenmessungen mit dem Oszilloskop unbedingt berücksichtigt werden.

Jobangebote+ passend zum Thema

Außerdem sind selbst zwei „gleiche“ Koaxialkabel hinsichtlich der Länge nie identisch und verursachen deswegen unterschiedliche Laufzeiten. Solche Laufzeitunterschiede, auch wenn diese nur wenige ps betragen, zeigen sich als „Skew“ (Zeitversatz) zwischen den differenziellen Signalpaaren - dies verschlechtert natürlich das Messergebnis. Letztlich müsste also der „Timing Skew“ zwischen den Kabeln genau gemessen werden und - für eine präzise differenzielle Messung - in einen entsprechenden Abgleich einfließen. Bei den genannten neuen 30-GHz-Tastköpfen mit Koaxial-Eingangsstecker werden keine separaten (zusätzlichen) Koaxialkabel benötigt, so dass diese Skew-Problematik nicht aufttritt. Stattdessen wird das Amplituden- und Zeitverhalten im Hinblick auf den Pegel (±1 dB) und den Skew (±2 ps) an der Tastkopfspitze kalibriert.

Um die Messungen weiter zu optimieren, kann das an der Tastkopfspitze erfasste Signal auf der Basis von S-Parameter-Modellen des Tastkopfs und des Oszilloskops, welche in den Geräten gespeichert sind, korrigiert werden. Mit diesen S-Parametern lässt sich dann der Frequenzgang für das gesamte Messsystem einschließlich der Verluste oder der Verstärkung des Tastkopfs korrigieren. Durch einen direkten Anschluss des Testadapters an den Tastkopf lässt sich die Entfernung zwischen dem Signalausgang und dem Eingang des Messsystems zusätzlich verkürzen und so die Qualität der Messung verbessern.

Werden die beiden Eingänge normalerweise für differenzielle Messungen genutzt, dann muss bei unsymmetrischen Messungen der ungenutzte Eingang mit 50 Ω korrekt abgeschlossen werden. Die Messung einer Gleichtaktspannung ist ebenfalls etwas komplizierter, da beide Seiten des differenziellen Paares (A und B) gemessen und dann die Messwerte in die folgende Gleichung eingefügt werden müssen:

Gleichtaktspannung = (Spannung A + Spannung B) / 2 - Referenzspannung (Referenzspannung ist üblicherweise 0 V oder Massepotenzial)

Die Berechnung lässt sich zwar mit der Mathematik-Funktion des Oszilloskops ausführen, dies erfordert aber Zeit und macht die Messung komplexer. Die neuen Tektronix-Tastköpfe enthalten deshalb eine Schaltmatrix, mit der sich das Routing des differenziellen Signalpaars umschalten lässt. Mit dieser Schaltmatrix kann an jeder Seite des differenziellen Paares, es können aber auch die differenziellen und die Gleichtakt-Komponenten gemessen werden. Fazit: Wenn mehrere differenzielle, unsymmetrische und Gleichtakt-Messungen durchzuführen sind, lassen sich damit der dauernde Abgleich und das Umstecken des Tastkopfs vermeiden. Als zusätzlichen Komfort bieten die neuen Tastköpfe eine automatische Erkennung der Charakteristik der Tastkopfspitze, um sicherzustellen, dass die richtigen digitalen Signalverarbeitungsfilter genutzt werden.

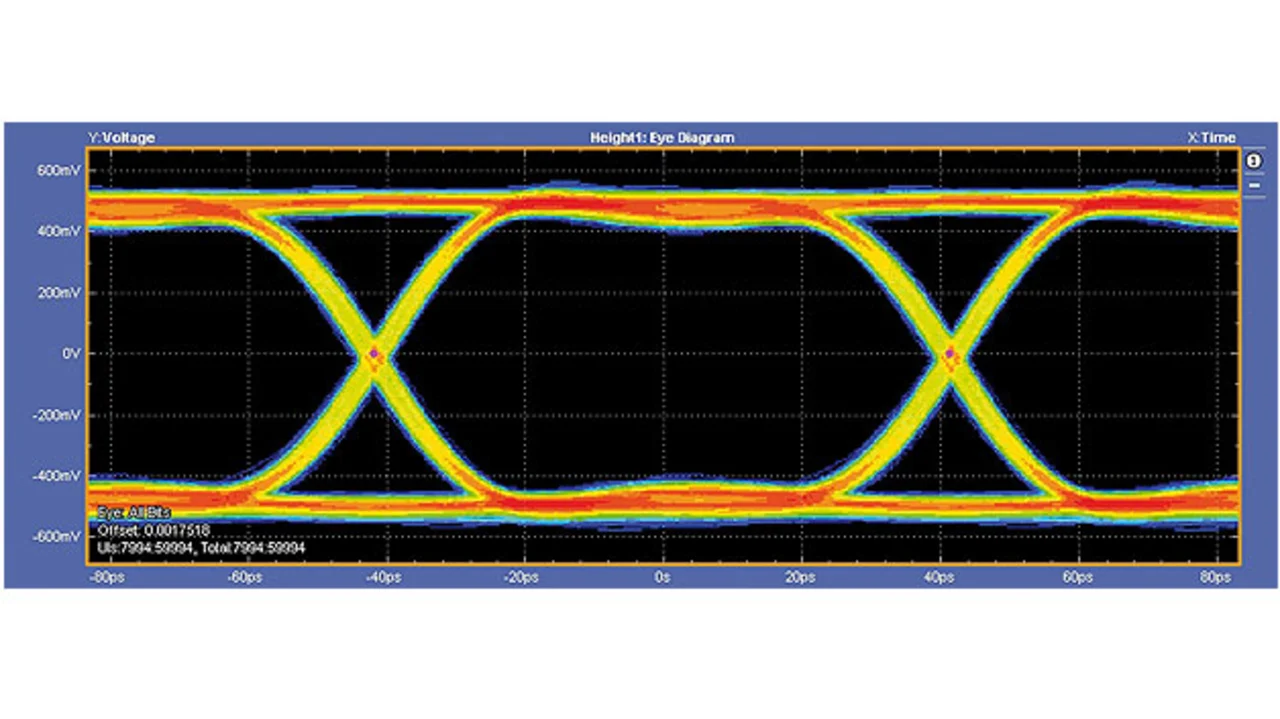

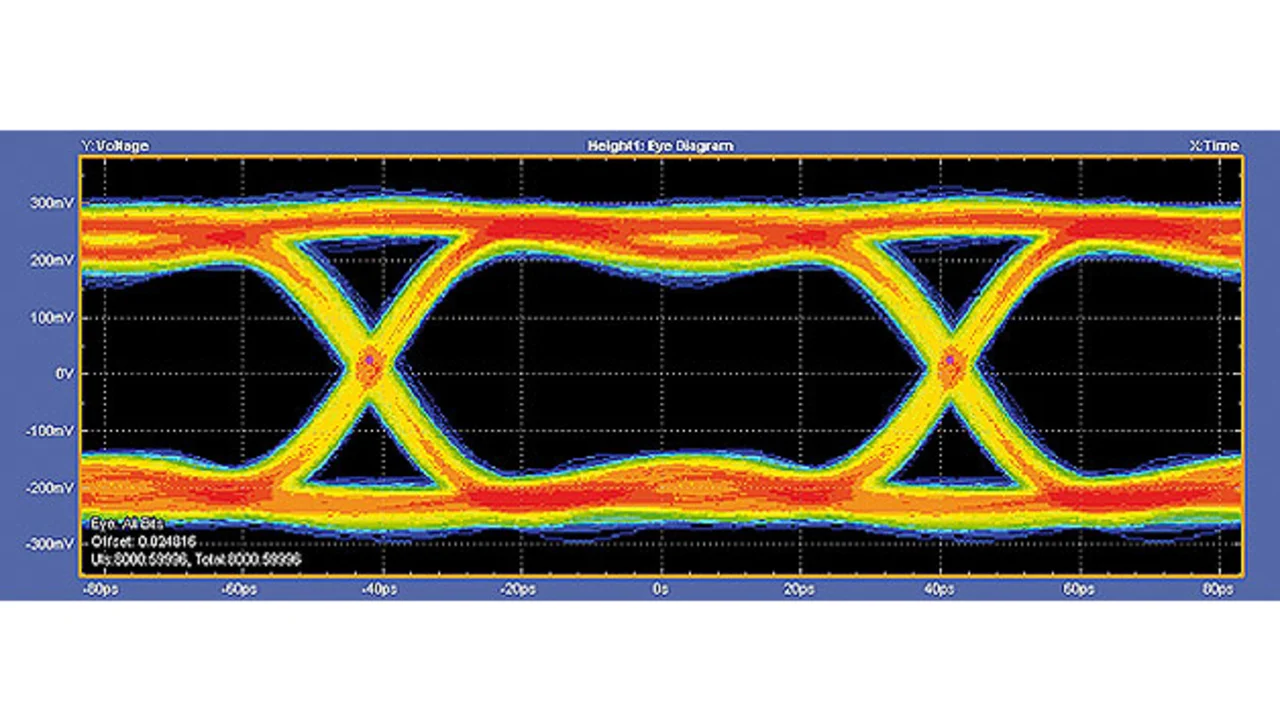

Wichtiger Systemparameter: minimales Rauschen Bei HSSD-Signalen werden Steigerungen der Datenraten unter anderem auch durch eine Absenkung der differenziellen Ausgangspannungs-Pegel erreicht. Daraus folgt, dass sämtliche Rauschpegel an jeder Stelle des Leitungsverlaufes und des gesamten Messsystems absolut minimal sein müssen. Und letztlich ist wegen der geringen Nutzpegel-Unterschiede auch der Unterschied zwischen einer Pass- und einer Fail-Klassifizierung des Signals deutlich kleiner. Bei einer Augendiagramm-Messung mit 12 Gbit/s kann daher das kombinierte Rauschen auf dem Signal sowie das Rauschen des Messsystems „das Auge mehr und mehr schließen“ (Bilder 3 und 4).

Die Messung von derart geringen Spannungshüben erfordert einen Tastkopf und ein Oszilloskop mit einem hohen Signal-Rausch-Abstand (SNR; Signal Noise Ratio), um die Auswirkungen des Eigenrauschens des Messsystems auf das gemessene Signal zu minimieren. Außerdem ist es wichtig, dass die Kabellänge vom Testobjekt zum Tastkopf oder Oszilloskop so kurz wie möglich ist, um zusätzliches Rauschen zu minimieren. Auch durch eine räumlich möglichst nahe Positionierung des Differenzverstärkers des Tastkopfs am Prüflings-Signalpunkt lässt sich Rauschen minimieren.

Die neuen Tastköpfe zusammen mit den entsprechenden Hochleistungs-Oszilloskopen erreichen ein Systemrauschen von <1 mV (effektiv) - das ist um bis zu den Faktor 3 niedriger als bei bisherigen Oszilloskop-Tastkopf-Kombinationen.

Weiterer wichtiger Parameter: eine hohe Tastkopf-Empfindlichkeit

Neben einem hohen SNR ist aber auch eine hohe Eingangs-Empfindlichkeit wünschenswert. Denn oft ist das Abgreifen des zu messenden Signals z.B. nur am Ende einer Backplane oder eines Compliance-Loadboard-Kanals möglich - und dort ist das Signal oft schon sehr stark gedämpft. Je niedriger also die Amplitude des seriellen Signals ist, desto empfindlicher müssen letztlich der Tastkopf und das Oszilloskop sein. Hochleistungs-Oszilloskope und Tastköpfe bieten heute eine Empfindlichkeit von 3,48 mV pro Bildschirm-Skalenteil bei 30 GHz Bandbreite, während sonst oft nur 10 mV pro Bildschirm-Skalenteil (oder mehr) üblich sind.

Artefakte dürfen nicht sein

Das Design und die Implementierung von seriellen Datenstrecken erfordern vom Entwicklungsingenieur meist viele Stunden der Simulation und Modellentwicklung. Zusätzlich benötigen serielle Übertragungskanäle zu Beginn der Hardware-Implementierung oftmals ein Equalizing (Preemphase/Deemphase) am Sender und/oder am Empfänger - also eine künstliche Frequenzgang-Veränderung. In diesem Zusammenhang fragt sich ein Entwickler häufig, wie das System wohl reagieren wird (bzw. wie sich die Signal-Kurvenformen verändern), wenn auch noch ein Tastkopf an eine solch „fein abgestimmte“ Übertragungsleitung angeschlossen wird. Künstliche und durch die Messanordnung „Tastkopf plus Oszilloskop“ hervorgerufene kapazitive und ohmsche Belastungen (Artefakte), die zu Signalveränderungen führen würden, müssen also absolut vermieden werden, damit die Messung die normale Funktion des Serieller-Bus-Systems widerspiegelt und nicht ein künstlich verändertes Verhalten registriert wird - ein angeschlossener Tastkopf darf also die physikalischen Eigenschaften des Übertragungssystems (der Bus-Leitungen) möglichst überhaupt nicht verändern.

Ein solcher Idealzustand ist zwar physikalisch nie ganz genau herstellbar, doch mit neuen, innovativen Merkmalen der neuen Hochgeschwindigkeits-Tastköpfe absolut minimierbar: nämlich durch Abspeicherung der HF-technisch sehr bedeutenden S-Parameter-Modelle direkt im Tastkopf. Diese Modelle können dann von der Software des Oszilloskops gelesen werden, wenn der Tastkopf am Oszilloskop angeschlossen wird. Das Oszilloskop rechnet dann die Auswirkungen des Tastkopfs aus dem gemessenen Signal heraus („de-embed“) und liefert dem Entwicklungsingenieur eine Darstellung des Signals, wie sie an der Übertragungsleitung (z.B. am TX-Ausgang oder RX-Eingang) wirklich vorliegt.

Fazit: Neue Tastkopf-Generationen mit großer Bandbreite und Koaxialeingang bieten (wie hier gezeigt) beispielsweise Bandbreiten von bis zu 30 GHz bei minimalen Dämpfungen unter dem Faktor 1. Das Ganze bei zeitsparender Kontaktierung.

Der Autor

| Dean Miles |

|---|

| ist Senior Technical Marketing Manager bei Tektronix und für das „High Performance“-Produktportfolio verantwortlich. Dean ist seit mehr als 20 Jahren für das Unternehmen tätig und hatte in dieser Zeit verschiedene Positionen inne, wie Global Business Development Manager für RF-Technologien und Business Development Manager für die Optical Business Unit. |

- 30 GHz optimal mit dem Scope messen

- Koaxialverbindungen