Neuheiten-Übersicht

Oszilloskop-Trends 2011

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Labor-Oszilloskope

Die Datenverarbeitung und die Aufbereitung der Messkurven für die Darstellung auf dem Display sind die beiden größten, die Blindzeit von Oszilloskopen bestimmenden Faktoren. Der Schwerpunkt der Architektur der von Rohde & Schwarz im Markt platzierten Oberklasse-Scopes der Reihe R&S RTO (Bild 3) liegt daher auf der Optimierung der Verarbeitungspfade sowie auf den Funktionen des Grafik-Controllers.

Das RTO-Oszilloskop führt die meisten Messkurvenverarbeitungs- und Messfunktionen deshalb in einem dedizierten ASIC aus. Im Gegensatz zu softwarebasierten Lösungen sind CPU-Zugriff und zugehöriger Datentransfer nicht erforderlich. Zusätzlich minimieren die vier parallelen Verarbeitungspfade in diesem ASIC die Verarbeitungszeit. Mit dieser Architektur lässt sich im Verarbeitungspfad nach dem Erfassungsspeicher ein Fünftel der Datendurchsatzraten des Echtzeitpfads vor dem Erfassungsspeicher erreichen. Dies ergibt eine theoretische aktive Erfassungszeit von 20 %. Der Daten-Overhead verringert diese im realen Gerät auf 10 %, wenn es mit der maximalen Abtastrate von 10 GS/s betrieben wird. Dieser hohe Wert verbessert die Geschwindigkeit bis auf das Zwanzigfache verglichen mit anderen digitalen Oszilloskopen.

Ansonsten bieten die Geräte Bandbreiten von 2 GHz, sie können bis zu 1 Million Messkurven/s analysieren und verfügen über ein durchdachtes Touchscreen-Bedienkonzept. Für Mittelklasse-Anwendungen hat dieser Hersteller übrigens die Universal-Oszilloskope R&S RTM im Markt, die 500 MHz Bandbreite, 5 GS/s maximale Abtastrate und bis zu 8 MSamples Speichertiefe bieten.

Jobangebote+ passend zum Thema

Beachtliche Funktionsvielfalt zum Economy-Preis

Eine neue Oszilloskope-Serie von Hameg kann mit einem in der Economy-Kategorie bislang nicht verfügbaren Preis/Leistungs-Gefüge aufwarten: Die Scopes der neuen HMO-Reihe (Bild 4) zählen zur 70- bis 200-MHz-Klasse, sie bieten eine beachtliche Funktionsvielfalt im unteren Preisbereich.

Die neuen Oszilloskope gibt es als 2- bzw. 4-Kanal-Varianten mit (je nach Typ) 70 MHz, 100 MHz, 150 MHz und 200 MHz Bandbreite, so dass insgesamt acht unterschiedliche Modelle zur Verfügung stehen. Die MSO-Erweiterung lässt daraus mit den zusätzlichen Digitalkanälen dann insgesamt 16 Produktvarianten werden. Preislich liegen die Scopes zwischen 1148 Euro (HMO 722 mit 2 Kanälen, 70 MHz) und 2180 Euro (HMO 2024 mit vier Kanälen, 200 MHz).

Im Datenblatt stehen als maximale Abtastrate (bei halber Kanalzahl) 2 GS/s, im Normalbetrieb tasten die Geräte mit 1 GS/s in jedem Kanal ab, so dass ein ausreichendes Oversampling gegeben ist. Hinter jedem Kanal zeichnet ein Speicher von 1 MPunkten die Daten auf, bei Kaskadierung in halber Kanalzahl sind es 2 MPunkte. Interessant an den Geräten ist nicht zuletzt die Mixed-Signal-Betriebsart, für die bereits in der Frontplatte ein Interface-Stecker für acht Logikkanäle integriert ist. Um die MSO-Funk-tionen dann nutzen zu können, ist für 290 Euro ein 8-Kanal-Logik-Tastkopf hinzuzunehmen.

Serienmäßig bieten die Oszilloskope acht benutzerdefinierte Ereignismarker zur einfachen Navigation, den Quick-View-Modus mit der on-the-fly laufend aktualisierten Anzeige von elf signaltypischen Parametern (zum Beispiel Anstiegszeit) und ein Zoom mit 1 : 50 000. Ein Gut-Schlecht-Test mit frei definierbaren Kurven-Masken, die Triggerbetriebsarten für Flanke, Video, Pulsbreite, Logik, verzögert und Ereignis sowie eine maximale Empfindlichkeit im Vertikalteil von 1 mV/Teil sind weitere, in dieser Preisklasse sonst nicht zu findende Charakteristika.

In anderen Geräten dieser Klasse ebenfalls nicht verfügbar: ein Offsetbereich bis maximal 20 V, ein Komponenten-Tester (X-Y-Darstellung von Spannungs-Strom-Diagrammen aktiver oder passiver Bauelemente), ein sechsstelliger Frequenzzähler, die Automatik-Messfunktion, ein Formeleditor, ein Verhältniswert-Cursor, eine FFT-Spektrumanzeige und ein Dreifach-USB-Interface für Massenspeicher, Drucker und Fernsteuerung (optional GPIB oder Ethernet/USB). Nicht zuletzt bei der Untersuchung von Mixed-Signal-Schaltungen interessant ist auch der aufwärts und abwärts scrollbare „Virtual Screen“, bei dem insgesamt in vertikaler Richtung fast die dreifache Bildschirmhöhe zur Verfügung steht.

Das Display ist ein 16,5-cm-TFT-VGA, nützlich ist in diesem Zusammenhang ein DVI-Ausgang, mit dem man einen Computer-Flachbildschirm oder Beamer zur 1:1-Wiedergabe des Scope-Bildschirminhaltes anschließen kann. Der interne Prozessor lässt die Scopes dieser Serie innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten betriebsfertig sein, angenehm ist dabei, dass der Gerätelüfter überhaupt nicht zu hören ist.

Mit einer Option gibt es eine Protokolldecodierung für I2C-, SPI-, UART-, RS-232-Busse (190 bzw. 290 Euro). Selbst ohne Logik-Tastkopf kann man die Protokolldecodierung durchführen, denn dies ist auch in den Analogkanälen möglich. Diese Scope-Klasse ist damit die erste im Markt, bei der in einem 70-MHz-Gerät die serielle Bus-Analyse realisierbar ist. Nach Angaben des Herstellers kommen weitere Protokolldecodierungen noch hinzu. Praxisgerecht auch einige kleinere neue Funktionen, wie z.B. die Benennung einzelner Kanäle, bei freier Namensvergabe oder Auswahl aus einer vorgegebenen Bibliothek.

Funktionsumfang praxisgerecht ausgebaut

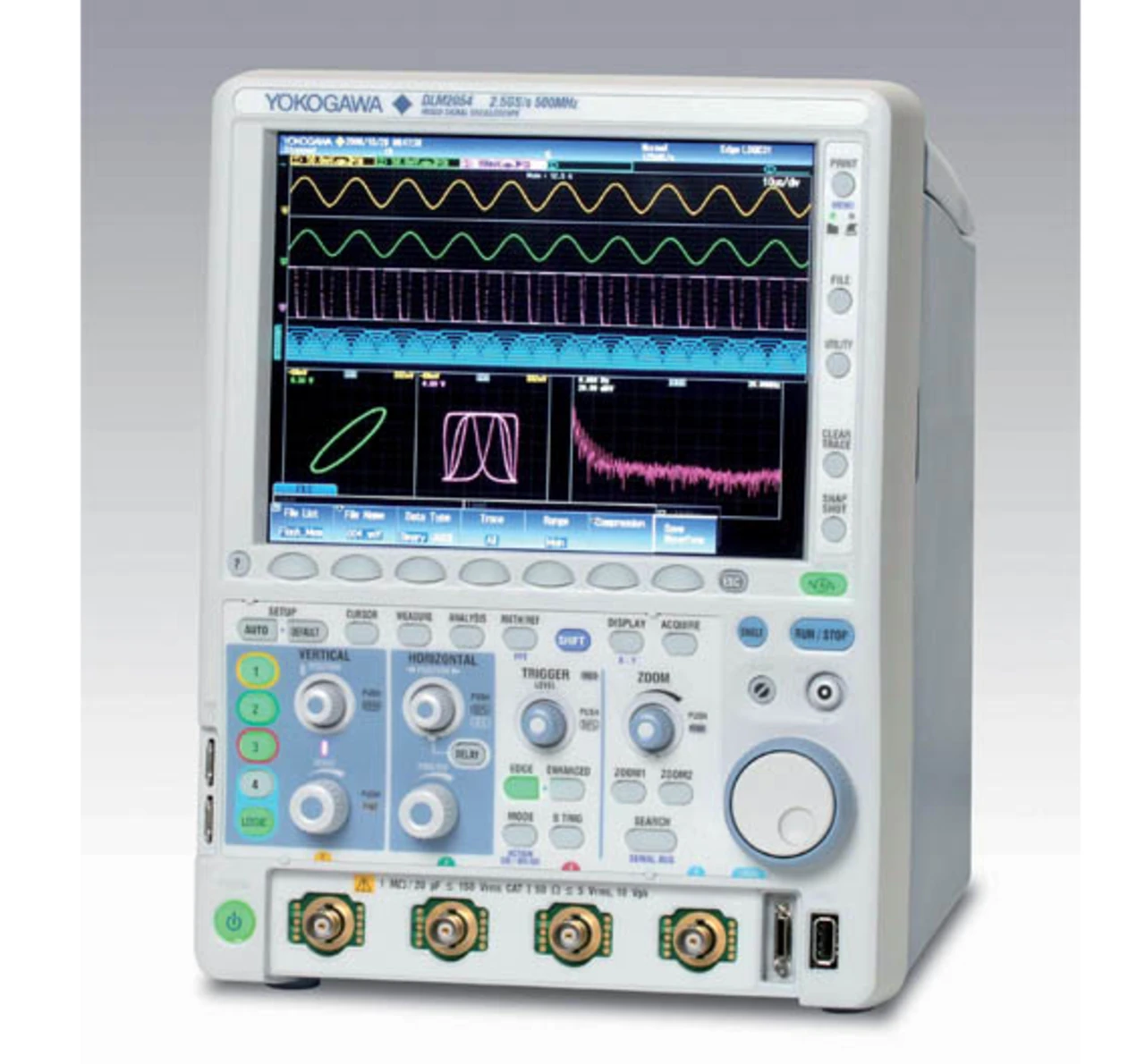

Bereits im Markt eingeführt wurden von Yokogawa die Analog-/Mixed-Signal-Mittelklasse-Scopes der Serie DLM2000 (Bild 5). Sie bieten eine Bandbreite bis zu 500 MHz, eine maximale Abtastrate von 2,5 GS/s und eine Speichertiefe bis zu 125 MPunkten. Interessant an diesen Geräten ist die Fähigkeit, den vierten Analogkanal zur Darstellung von acht digitalen Logikkanälen zu verwenden. Auf diese Weise lässt sich entweder ein herkömmliches Gerät mit vier analogen Eingangskanälen oder ein Mixed-Signal-Oszilloskop mit drei Analog- und acht Logikkanälen realisieren.

Ab sofort ist es mit diesen Scopes möglich, eine Liste mit exakten Zeitinformationen über das Auftreten von Triggerereignissen aus dem (bei Yokogawa zum Standard gehörenden) segmentierbaren Arbeitsspeicher zu generieren. Dies kann je nach Größe des Arbeitsspeichers für bis zu 20 000 Triggervorgänge auch nachträglich geschehen. So lässt sich eine Liste von z.B. Netzausfällen oder dem Auftreten von Störungen mit einer Zeitauflösung von 50 ns generieren und als CSV-Tabelle abspeichern.

Ab sofort wird der Anwender auch, selbst wenn er nicht am Oszilloskop sitzt, per E-Mail über Triggerereignisse informiert. Eine POP3-Server-Konfiguration macht es möglich, immer über die neuesten Ereignisse bei der Messung informiert zu bleiben, auf Wunsch mit Anlage einer Grafik oder mit den Messdaten. In der seriellen Datenanalyse erlaubt die DLM2000-Serie mit serieller Decodierung seit neuestem die Abspeicherung der seriellen Analysedaten, im Klartext ebenfalls als CSV. So sind auch im Nachhinein Darstellungen und Auswertungen der Messungen selbst ohne Gerät bzw. gerätespezifische Software möglich.

Auch in der ScopeCorder-Serie dieses Herstellers wurde mit der neuen Vielkanal-Geräte-Generation, dem DL850, der Funktionsumfang im Bereich CAN-Bus-Analyse erweitert. Hier stehen die Interpretation der CAN-Nachrichten und die Trend-Darstellung der Nutzdaten der CAN-Bus-Kommunikation im Vordergrund. Mit Hilfe von dbc-Daten interpretiert der DL850V „Vehicle Edition“ in Zusammenspiel mit dem CAN-Monitor-Modul die übertragenen Nachrichten auf dem CAN-Bus und stellt diese als gewohnte Messkurve am Gerätebildschirm dar. Anschließend sind alle üblichen Trigger und Analyse-Funk-tionen darauf anwendbar. Durch die Integration weiterer Module für bspw. Spannung, Temperatur und Drehzahl kann so die Gesamtheit eines Test-Systems überprüft werden.

- Oszilloskop-Trends 2011

- Labor-Oszilloskope

- Hochleistungs-Scopes

- Handheld-Scopes