Navigation

Mehr Präzision durch EGNOS

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Infrastruktur von EGNOS

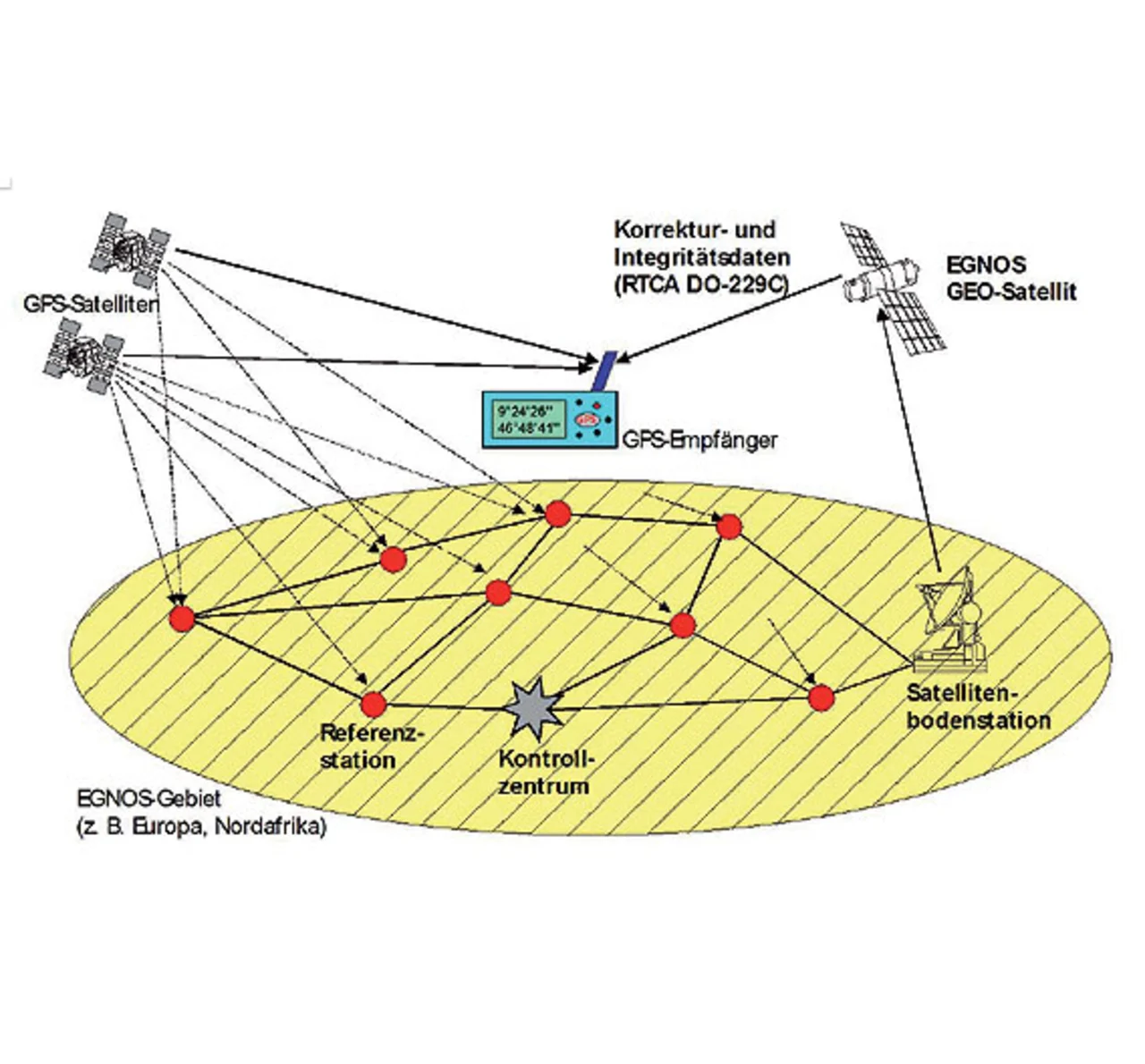

Das Bodensegment besteht aus Referenzstationen, Kontrollzentren und Satellitenbodenstationen (Bild 1 und Tabelle 1). Die Bodenstationen von EGNOS werden durch zwei zusätzliche Stellen überwacht bzw. unterstützt, die Performance Assessment and Checkout Facility (PACF) und die Application Specific Qualification Facility (ASQF).

- Referenzstation (RIMS): Im EGNOS-Gebiet befinden sich 34 Referenzstationen, welche untereinander vernetzt sind. Die Referenzstationen empfangen GPS-Signale. Sie sind bezüglich ihrer Position genau vermessen. Jede Referenzstation bestimmt die Soll-Ist-Abweichung der ermittelten Pseudorange. Die Fehlersignale werden einem Kontrollzentrum übermittelt.

- Kontrollzentrum (MCC): Die vier Kontrollzentren in Italien, Deutschland, Großbritannien und Spanien übernehmen die Auswertung der Korrekturdaten, bestimmen die Genauigkeit der von jeder Referenzstation empfangenen GPS-Signale, stellen mögliche, von Turbulenzen in der Ionosphäre verursachte Ungenauigkeiten fest und überwachen die Integrität des GPS-Systems. Angaben über die Abweichungen werden dann in ein Signal integriert. Eines der vier Kontrollzentren wird abwechselnd als Master-Kontrollzentrum definiert und hat die Aufgabe, alle Daten zu synchronisieren und den Satellitenboden- stationen zu übermitteln.

- Satellitenbodenstation (NLES): Diese senden die Korrektur- und Integritätssignale zu drei verschiedenen GEO-Satelliten. Aus Redundanzgründen sind immer zwei NLES für einen GEO-Satelliten zuständig.

Jobangebote+ passend zum Thema

| Allgemeine Bezeichnung | EGNOS-Bezeichnung | Anzahl | Wichtigste Funktion |

|---|---|---|---|

| Referenzstation | RIMS: Ranging & Integrity Monitoring Station |

34 | Sammelt die Daten aller in Funkkontakt stehenden GPS-Satelliten |

| Kontrollzentrum | MCC: Mission Control Center | 4 | Verarbeitet die Daten und generiert Korrekturwerte und Integritätsinformationen |

| Satellitenbodenstation | NLES: Navigation Land Earth Station | 6 | Sendet die Korrektur und Integritätssignale zu den drei GEO-Satelliten |

Tabelle 1. Bezeichnung der EGNOS-Bodenstationen

Die drei geostationären Satelliten (siehe Tabelle 2 ) empfangen die Signale von der Satellitenbodenstation und senden sie zu den GPS-Nutzern weiter.

| GEO-Satellit | Orbitale Position° | Identifikations-nummer | NMEA- Nummer | Bemerkung |

|---|---|---|---|---|

| Inmarsat 3-F2 |

W 15,5° | PRN 120 |

33 | Frei für SoL |

| Inmarsat 3-F5 |

E 25,0° |

PRN 126 |

39 | Testbetrieb |

| Artemis | E 21,5° | PRN 124 | 37 | Frei für SoL, ESA-eigener Satellit |

Tabelle 2. Bei EGNOS verwendete Bezeichnung der EGNOS-Bodenstationen

Anders als die GPS-Satelliten haben diese GEO-Satelliten keine Signalgeneratoren an Bord, sondern sind mit Transpondern ausgestattet, welche die am Boden verarbeiteten und ihnen zugesandten Signale weiterleiten. Die Signale werden auf der GPS-L1-Frequenz (1575,42 MHz, 250 bit/s) zur Erde gestrahlt. Die EGNOS-Signale werden von den dafür vorbereiteten GPS-Empfängern empfangen und verarbeitet.

Zwei der drei für EGNOS verwendeten Satelliten werden von der internationalen Organisation Inmarsat betrieben. Der dritte Satellit Artemis wurde von der ESA entwickelt und sendet EGNOS-Daten.

Die drei geostationären Satelliten sind von Mitteleuropa aus gesehen eher tief am Horizont (Tabelle 3). Je nördlicher sich der Beobachtungs-standort befindet, umso kleiner ist die Elevation. Dies bedeutet, dass die Signale von vielen Standorten nicht zu empfangen sind, sobald sich Hindernisse (Berge, Gebäude) in Richtung Süd-Südwest befinden.

| Berlin | Kiel | Wien | Bern | |

|---|---|---|---|---|

| Satellit | Elevation/Azimut | Elevation/Azimut | Elevation/Azimut | Elevation/Azimut |

| PRN 120 |

24,3° / 214,8° |

23,8° / 210,6° |

26,8° / 219,9° |

31,6° / 210,0° |

| PRN 126 | 29,0° / 165,5° | 26,6° / 161,9° | 34,0° / 168,5° | 33,4° / 156,6° |

| PRN 124 | 29,5° / 169,8° | 27,2° / 166,1° | 34,4° /173,2° | 34,3° / 161,1° |

Tabelle 3. Elevation und Azimut der EGNOS-Satelliten für ausgewählte Standorte

Die Europäische Union ist Eigentümer des EGNOS-Systems. Die Europäische Kommission ist zuständig für die allgemeine Verwaltung des EGNOS-Programms und damit verantwortlich für Entscheidungen in Bezug auf die Nutzung und Entwicklung des Systems.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) leitete die technische Entwicklung von EGNOS und ist nun von der Europäischen Kommission beauftragt, die Weiterentwicklung zu koordinieren. ESSP (European Satellite Services Provider) ist dabei ein Unternehmen, getragen von verschiedenen Luftfahrtdienstleistern. Gründungsmitglieder von ESSP sind Dienstleister von Frankreich (DGAC /DSNA), Deutschland (DFS), Italien (ENAV SpA), Portugal (NAV-EP), Spanien (AENA), Schweiz (Sky-guide) und das Vereinigte König--reich (NATS). ESSP hat seinen Hauptsitz und sein Operationszen-trum in Toulouse (Frankreich) und eine Dienstleistungsstelle in Madrid (Spanien).

- Mehr Präzision durch EGNOS

- Infrastruktur von EGNOS

- Die EGNOS-Nachricht

- Literatur und Autoren