Stromschleife als Schnittstelle

HART auf HART

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Fehleranalyse und Performance-Optimierung

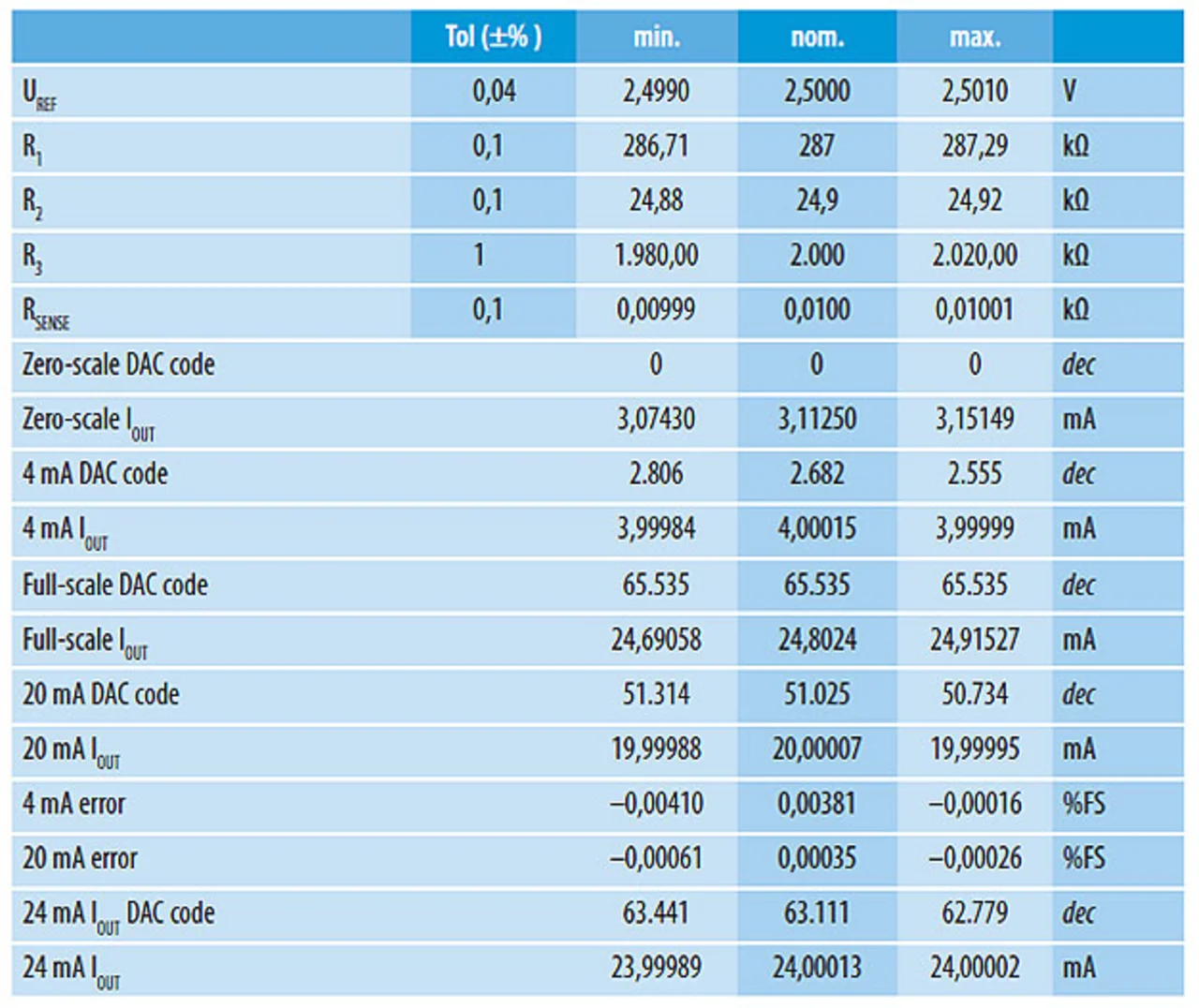

Senderfehler bei +25 °C

In Tabelle 1 ist für den 4-bis-20-mA-Stromschleifen-Transmitter bei 25 °C die Fehleranalyse der passiven Bauelemente und von UREF aufgelistet. Die Daten basieren auf Gleichung 10.

Die Tabelle ist interaktiv aufgebaut und steht zum Download im Internet zur Verfügung [1]. Designer können in den grün markierten Feldern der Tabelle ihre gewünschten Kenndaten eingeben, um die passenden Codes für IOUT-Werte von 4 mA, 20 mA und 24 mA zu finden.

Verwendet man für R3 einen standardmäßigen 2-MΩ-Widerstand mit 1 % Toleranz und setzt den D/A-Umsetzer (U1) auf einen dezimalen Code von 2682, so wird der anfängliche Schleifenstrom von 4,00015 mA beibehalten.

Der berechnete Gesamtfehler ist übrigens deutlich geringer als die Toleranz der einzelnen Bauelemente, deren Fehler durch den hochauflösenden D/A-Umsetzer (U1) herauskalibriert werden. Der ENOB-Wert (effektive Bit-Anzahl) eines Stromschleifen-Transmitters lässt sich wie folgt berechnen:

Basierend auf den Daten aus Tabelle 1 ist ENOB = 15,56 bit. Die Gesamtauflösung muss somit nur um weniger als 0,5 bit vermindert werden, um den Kalibrierprozess automatisieren zu können und mit einer geringeren Zahl teurer Präzisionsbauelemente auszukommen.

Die in Tabelle 1 genannten Widerstände decken den Dynamikbereich der Stromschleife von 3,2 mA bis 24,6 mA ab. Unterschiedliche Kombinationen von R1, R2, R3 und RSENSE können den Dynamikbereich verkleinern. Genau beachtet werden sollten hierbei die Temperaturkoeffizienten (TC) der einzelnen Widerstände.

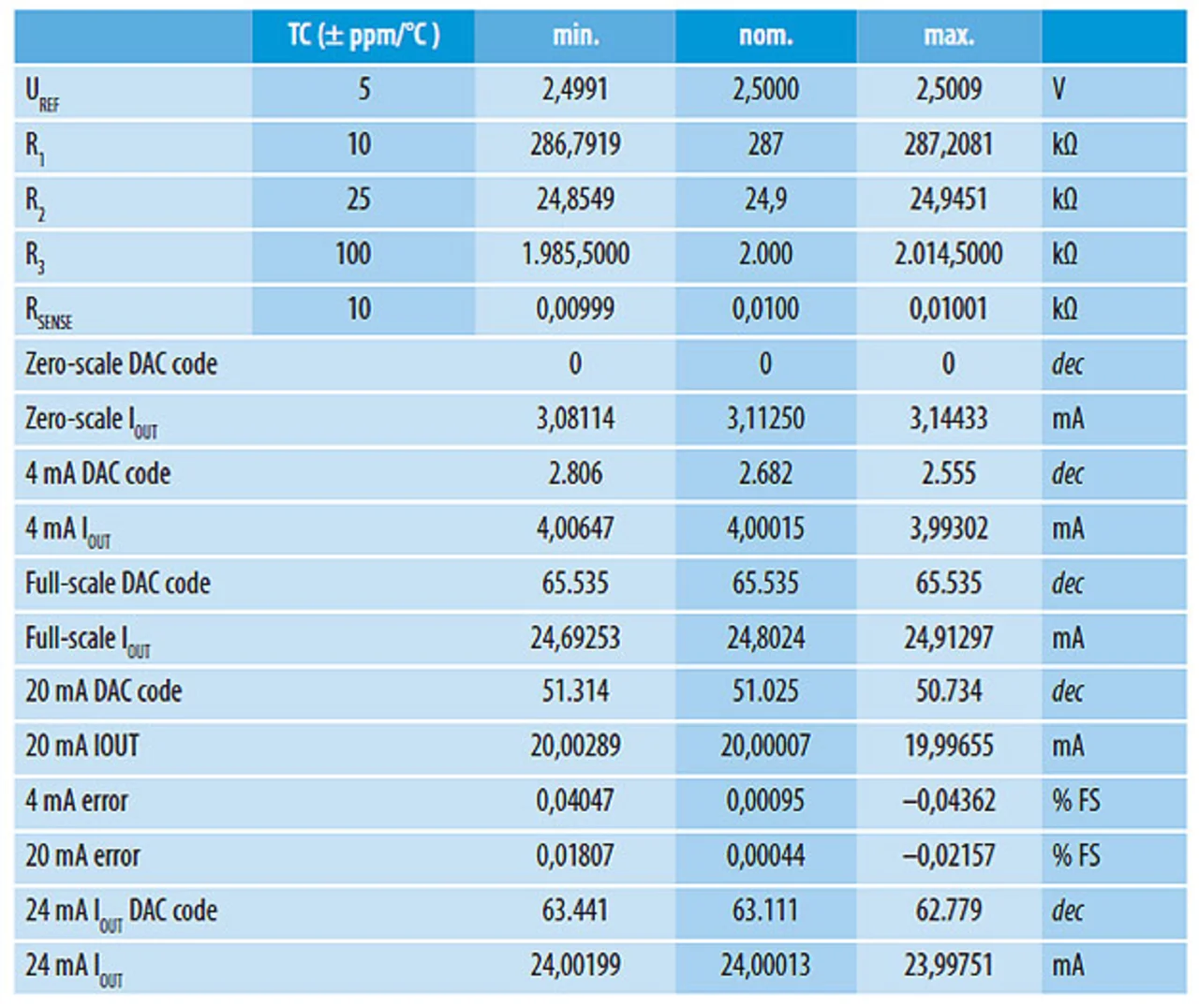

Analyse der Übertemperaturfehler im Transmitter

Eine Analyse der Übertemperaturfehler der passiven Bauelemente und UREF ist in Tabelle 2 wiedergegeben.

Die folgenden Formeln dienen zur Berechnung der minimalen und maximalen Widerstandsdrift:

Darin steht TC für den Temperaturkoeffizienten (in ppm/°C), während ΔT für den Gesamt-Temperaturbereich von 145 °C steht.

- R1 = 287 kΩ ± 0,1 %; 10 ppm/°C

- R2 = 24,9 kΩ ± 0,1 %; 25 ppm/°C

- R3 = 2 MΩ ± 1 %; 100 ppm/°C

- RSENSE = 10 Ω ± 0,1 %; 10 ppm/°C

Der Gesamtfehler ist die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate der einzelnen Fehlerkomponenten, z.B. der Bauteiltoleranz, des Temperaturkoeffizienten des Bauteils, der Messfehler usw.

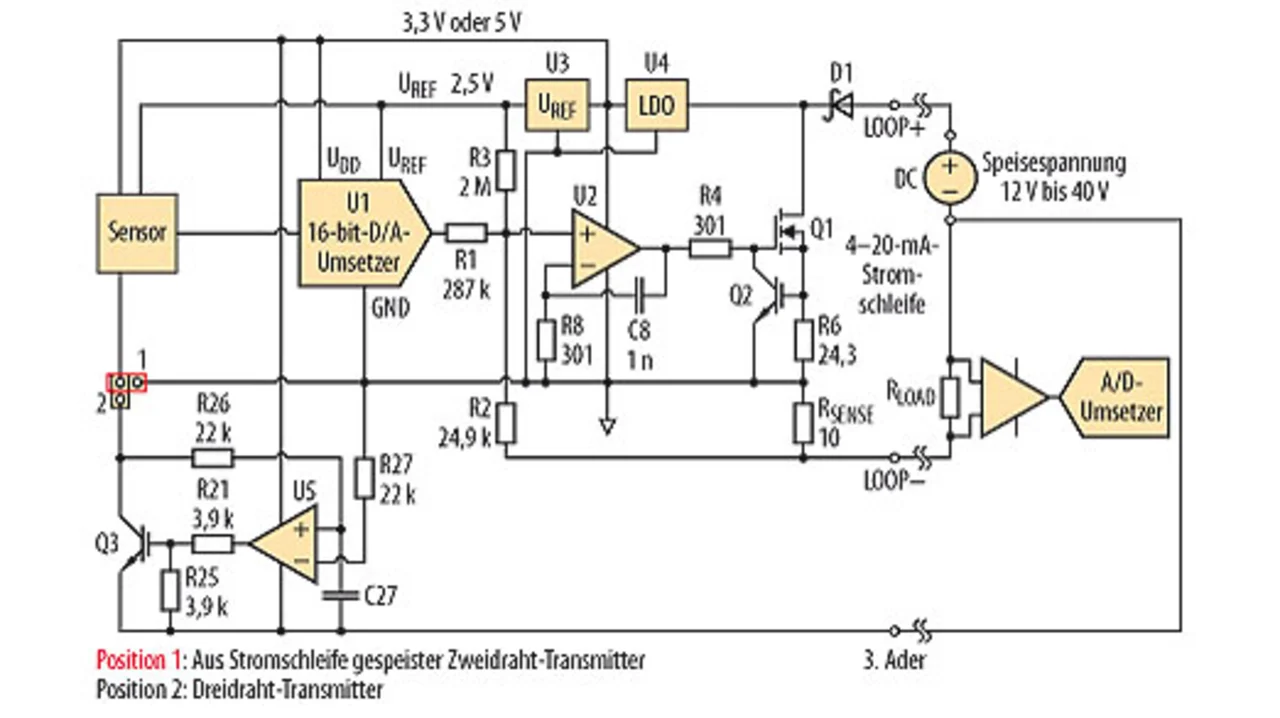

Sobald ein intelligenter Sensor mehr als 3,4 mA aufnimmt, kommt er für einen über die Stromschleife gespeisten Zweidraht-Transmitter nicht mehr in Frage. Diese Situation liegt beispielsweise vor, wenn ein Mikrocontroller oder A/D-Umsetzer mehr als 3 mA aufnimmt oder wenn ein Sensorelement mehr Strom erfordert, um seinen Dynamikbereich und/oder seine Auflösung zu erhöhen. In solchen Fällen muss der zusätzliche Strom über eine dritte Ader zugeführt werden. Diese als Dreidraht-Transmitter bezeichnete Konfiguration lässt sich gemäß Bild 2 abwandeln. Hieraus entsteht ein universell einsetzbarer Zwei- oder Dreidraht-Transmitter für intelligente Sensoren.

Der Operationsverstärker U5 und der Puffer Q3 in Bild 2 tasten die virtuelle Masse ab. Sie halten fortlaufend den Bezugspunkt für den intelligenten Sensor aufrecht und halten diesen auf einer konstanten Spannung, die der Spannung am Ausgang von U4 entspricht. Der Operationsverstärker U5 muss sich für eine maximale Versorgungsspannung von 12 V eignen und mit einem Last- bzw. Messwiderstand bis zu 250 Ω auf Seiten der SPS zurechtkommen. Das Gegenkopplungsnetzwerk, bestehend aus C8 und R8, stabilisiert den Schleifenstrom und sorgt für Stabilität unter allen normalerweise zu erwartenden Lastbedingungen.

Bild 3 bis 8

Leistungstransistor und Schutzbauelemente

An den Leistungstransistor Q1 werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Hier können sowohl MOSFETs als auch Bipolartransistoren eingesetzt werden, solange sie über den erforderlichen sicheren Arbeitsbereich (Safe Operating Area) verfügen. Wenn für die Schleife beispielsweise eine Speisespannung von 36 V benötigt wird und der höchste Grenzstrom 35 mA beträgt, so beläuft sich die maximale Verlustleistung auf 1,26 W. Genaue Beachtung sollte dem richtigen Layout, der Leiterbahnbreite und den Wärmeleitfähigkeiten der Leiterplatte gewidmet werden.

Die Schottkydiode D1 in Bild 1 ist aus Sicherheitsgründen eingebaut. Sie bewahrt den Sender vor Schäden durch Rückströme. Zusätzlich kann zwischen den Eingängen LOOP+ und LOOP- ein Überspannungsableiter (D2 - im Blockschaltbild nicht dargestellt) angeordnet werden, um Schutz vor Überspannungen zu bieten. Die an D1 und D2 gestellten Anforderungen richten sich nach den für die Anwendung geltenden Sicherheitsnormen.

Test des Designs

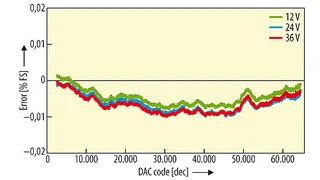

Ein Evaluation Board (EV) des Typs MAX5216LPT beinhaltet einen 4-bis-20-mA-Stromschleifen-Transmitter und wurde mit einem geschirmten Kommunikationskabel (ca. 300 m Länge, AWG 22) sowie einem Lastwiderstand von 249 Ω getestet.

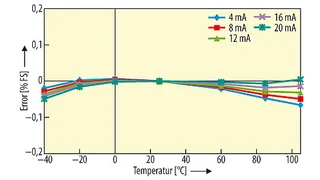

Der Schleifenstrom wurde mit dem Digitalvoltmeter Agilent HP3458A anhand des Spannungsabfalls am Lastwiderstand gemessen. Die Charakterisierungsdaten des D/A-Umsetzers MAX5216 sind in den Bildern 3 bis 8 wiedergegeben.

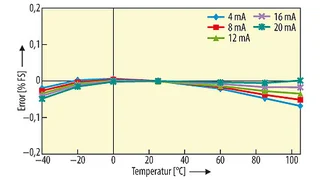

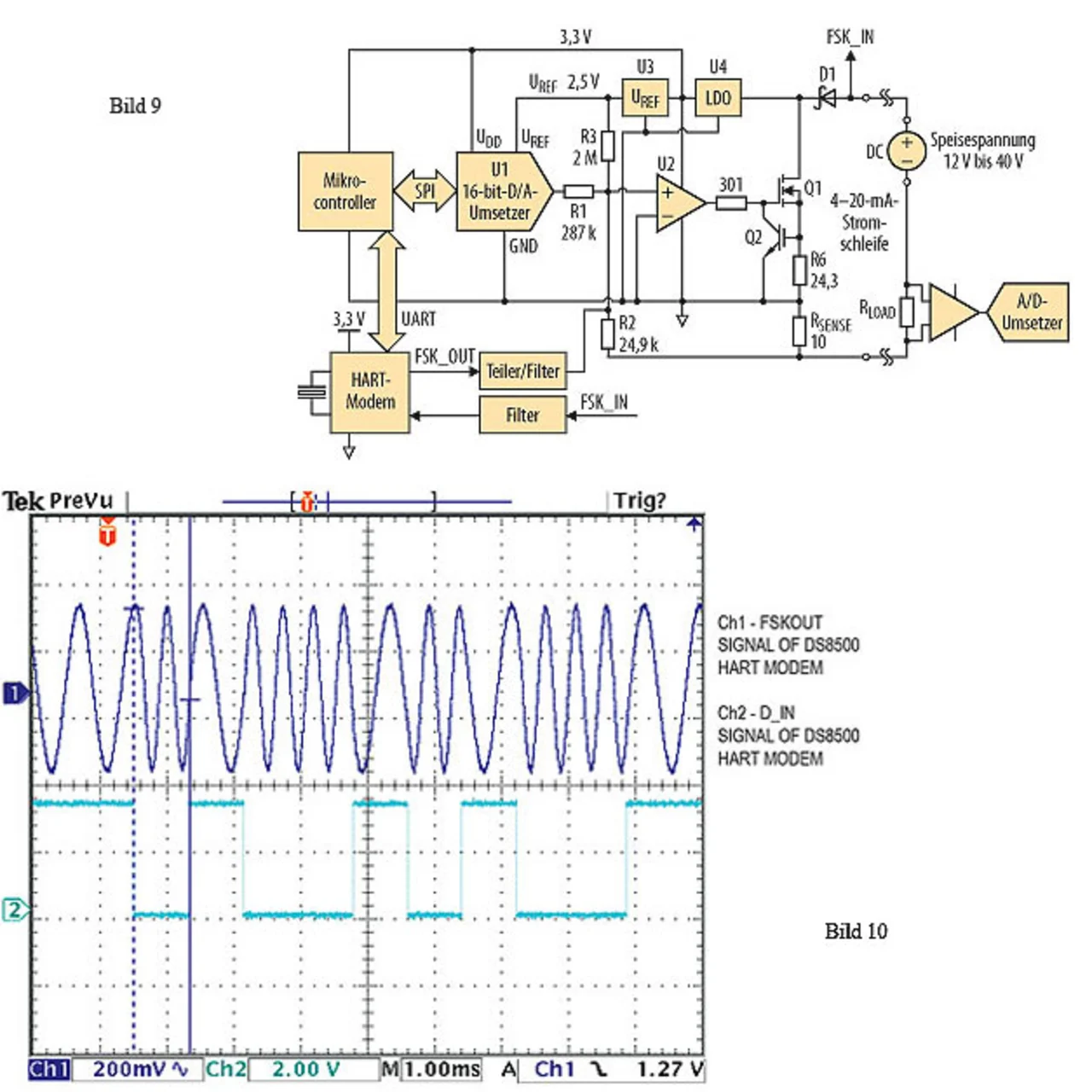

Das Senderreferenzdesign unterstützt auch das HART-Protokoll und erlaubt den einfachen Anschluss an ein HART-Modem wie das DS8500 (Bild 9). Die Bilder 9 und 10 zeigen die HART-Signale auf einer 4-bis-20-mA-Stromschleife von ca. 300 m Länge mit einem Lastwiderstand von 249 Ω.

Weiterführende Links

[1] Interaktive Excel-Tabelle „Fehleranalyse der passiven Bauelemente“.

Die Autoren

| Yuriy Kurtsevoy |

|---|

| ist als Senior Strategic Applications Engineer für die Industrial Measurement Business Unit innerhalb der Industrial and Medical Solution Group von Maxim Integrated tätig. Er ist seit 2011 bei Maxim. Sein Elektrotechnik-Studium an der ostukrainischen Nationaluniversität Luhansk absolvierte er mit einem Magisterdiplom (mit Auszeichnung). |

Yuriy.Kurtsevoy@maximintegrated.com

| Stuart Smith |

|---|

| kam 2011 als Product Definer zu Maxim Integrated. Er seit mehr als 30 Jahren als Ingenieur für Analog- und Mixed-Signal-ICs tätig und meldete in dieser Zeit acht Patente an. Smith besitzt ein Bachelor-Diplom in Elektrotechnik von der Abertay University und besitzt außerdem den Status eines „Chartered Engineer“ des britischen Engineering Council. |

Stuart.Smith@maximintegrated.com

- HART auf HART

- Fehleranalyse und Performance-Optimierung