Stromschleife als Schnittstelle

HART auf HART

Mit einer 4-bis-20-mA-Stromschleife als analoge Kommunikationsschnittstelle lassen sich Daten auf einfache Weise von dezentralen Sensoren per Twisted-Pair-Kabel an eine SPS übertragen. Einfachheit, eine zuverlässige Datenübertragung auch über große Distanzen, eine hohe Störimmunität und geringe Implementierungskosten zeichnen diese Schnittstellentechnik aus. Doch wie leistungsfähig ist ein Stromschleifen-Transmitter wirklich?

Auch in der Industrie entwickelt sich die Elektronik ständig weiter. Die Anforderungen steigen, höhere Genauigkeit sowie geringere Leistungsaufnahme werden verlangt. Der erweiterte industrielle Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C steht ebenso auf der Anforderungsliste wie mehr Sicherheit, ein verbesserter Schutz des Systems und die Implementierung des digitalen HART-Protokolls (Highway Addressable Remote Transducer). Zusammengenommen machen diese Anforderungen das Design moderner Systeme mit Stromschleife zu einer echten Herausforderung. Dieser Artikel beschreibt die Entwicklung eines 4-bis-20-mA-Stromschleifen-Transmitters, analysiert dessen Leistungsfähigkeit und geht außerdem auf die Auswahl von Bauelementen ein, die den strengen industriellen Anforderungen genügen.

Funktionsprinzip und wichtige Designparameter

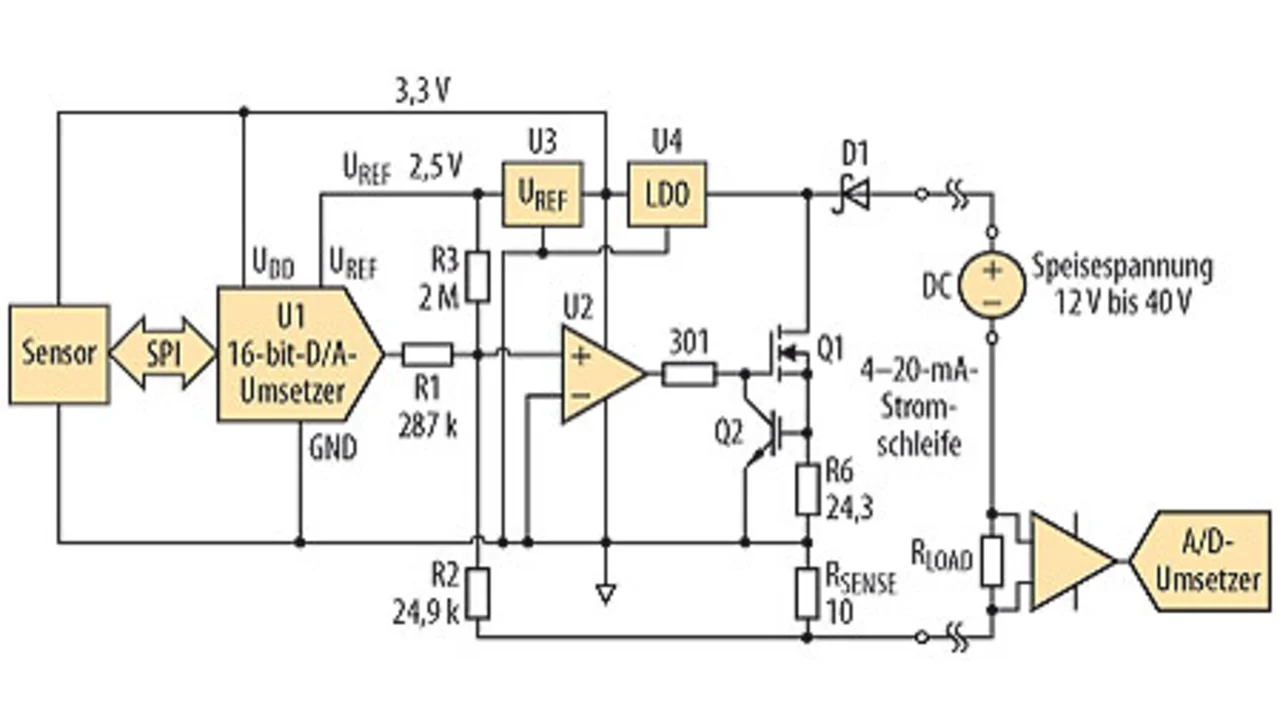

Zunächst soll das neue Referenzdesign im Mittelpunkt stehen. Die Blockschaltung (Bild 1) zeigt den Stromschleifen-Transmitter, der sich durch einen reduzierten Bauteileaufwand auszeichnet. Das Referenzdesign wird mit stromsparenden, leistungsfähigen Bauteilen bestückt, die dem Design eine Genauigkeit von 0,01 % bei 25 °C bzw. 0,05 % über den Temperaturbereich verleihen. Neben einem stromsparenden 16-bit-D/A-Umsetzer (DAC; U1) enthält das Design einen driftfreien, hochgenauen Operationsverstärker mit Rail-to-Rail-Ein- und Ausgängen (U2), eine Spannungsreferenz (U3) und einen 40-V-Low-Drop-Spannungsregler (LDO) mit geringer Ruhestromaufnahme (U4).

Wichtige Merkmale der Spannungsreferenz U3 sind das geringe Rauschen, die geringe Temperaturdrift von maximal 5 ppm/°C und die Fähigkeit, eine präzise geregelte Spannung von 2,5 V für U1 bereitzustellen. Der Smart-Sensor-Mikrocontroller steuert U1 über einen dreiadrigen SPI-Bus. Der Leistungs-MOSFET Q1, ein Abtastwiderstand RSENSE von 10 Ω (±0,1 %) und der Operationsverstärker U2 dienen dazu, den Ausgang von U1 herabzudividieren und in den Schleifenstrom umzuwandeln. Die Stromversorgung von U1, U2 und U3 erfolgt direkt aus dem Baustein U4, der wiederum unmittelbar aus der Stromschleife gespeist wird. Eine aus dem Bipolartransistor (BJT) Q2 und dem Messwiderstand R6 gebildete Strombegrenzungs-Schaltung lässt den Schleifenstrom auf nicht mehr als etwa 30 mA ansteigen. Dies verhindert eine Überlast und unterbindet, dass ein A/D-Umsetzer auf Seiten der SPS beschädigt wird. Die Schottkydiode D1 schützt den Sender zusätzlich vor Rückströmen.

Referenzdesign mit hoher Leistungsfähigkeit

Die Leistungsaufnahme des Referenzdesigns ist gering. Die maximale Stromaufnahme der gewählten Bauelemente ist bei +25 °C kleiner als 200 µA und liegt auch über den gesamten Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C stets unter 300 µA. Der Operationsverstärker U2 weist eine Eingangs-Offset-Spannung von maximal 25 µV auf, die driftfrei und temperaturunabhängig ist. Hieraus resultieren ideale Voraussetzungen für die Einhaltung der Genauigkeits- und Stabilitätsanforderungen der Anwendung. Der 10-Ω-Strommesswiderstand ermöglicht den Betrieb mit einer niedrigen Schleifen-Speisespannung. Der geringere Widerstand senkt die Verlustleistung und gestattet die Verwendung eines kleineren Gehäuses. Wenn beispielsweise nur ein RSENSE von 10 Ω und eine Last von ebenfalls 10 Ω vorhanden sind, fällt an beiden bei 30 mA nur eine Spannung von maximal 600 mV ab. Der LDO (U4) benötigt für den einwandfreien Betrieb bei 3,3 V Ausgangsspannung nicht mehr als 4 V, die minimale Schleifenspeisespannung liegt lediglich bei 5 V. Würde der SPS-seitige Lastwiderstand allerdings 250 Ω betragen, müsste die Versorgungsspannung für die Stromschleife mindestens einen Wert von

haben. Für eine genauere Abschätzung der minimalen Schleifenspeisespannung ist allerdings auch der Widerstand des für die Stromschleife verwendeten Kabels zu berücksichtigen.

Während der Tests zeigte sich bei 10 Ω ein Rauschen am Ausgang. Abhilfe schafft hier ein Anheben des RSENSE-Wertes. Hierdurch nimmt zwar die Verlustleistung zu und auch die minimale Versorgungsspannung der Schleife erhöht sich, dafür aber verringert sich das Rauschen auf der Stromschleife. Es ist Sache des Anwenders, den richtigen Kompromiss für sich zu finden.

Der Operationsverstärker U2 verfolgt den Spannungsabfall an R2 und RSENSE und sorgt für die Aufrechterhaltung einer Spannung von 0 V an seinen beiden Eingängen. Dieser Schaltung liegen die beiden folgenden Gleichungen zugrunde:

Darin sind:

- IOUT der Schleifenstrom

- I(R2) der Strom durch R2

- I(R1) der Strom durch R1

- I(R3) der Strom durch R3

In Gleichung 3 wird angenommen, dass der Eingangsstrom an IN+ und IN- des Operationsverstärkers U2 Null ist. Gemäß den Gleichungen 2 und 3 wird der anfängliche Schleifenstrom von 4 mA durch den Strom I(R3) bestimmt, während I(R1) gleich Null ist. Deshalb gilt:

Der Strom durch R3 berechnet sich aus der von U3 bereitgestellten Referenzspannung dividiert durch R3. Gleichung 4 lässt sich somit auch wie folgt schreiben:

(5)

(5)

Gemäß den NAMUR-Empfehlungen NE43 zur Übermittlung von Ausfallinformationen über eine 4-bis-20-mA-Stromschleife beträgt der Signalbereich für Messinformationen 3,8 mA bis 20,5 mA. Somit ist eine gewisse Bereichsüberschreitung zulässig. Wenn in bestimmten Fällen zusätzliche Ausfallbedingungen definiert sind, wird für den Schleifenstrom ein noch größerer Dynamikbereich von beispielsweise 3,2 mA bis 24 mA benötigt. Indem man für R2 einen Wert von 24,9 kΩ wählt, IOUT_INIT auf 3,2 mA legt und Gleichung 5 nach R3 auflöst, erhält man:

Ein Widerstand von 1,945 MΩ ist allerdings nicht nur teuer, sondern - was noch wichtiger ist - weder für die automatische Fertigung noch für eine einfache Kalibrierung im Feld geeignet. Es ist deshalb besser, einen herkömmlichen Widerstand mit 1 % Toleranz zu verwenden und die Genauigkeit wiederherzustellen, indem man mit dem D/A-Umsetzer (U1) den Offsetstrom von 4 mA und den Full-Scale-Strom von 20 mA kalibriert. In diesem Fall sind für die Kalibrierung einige Berechnungen erforderlich, damit sich die geforderte Genauigkeit gewährleisten lässt. Somit ist

wobei es sich bei UDAC um die Ausgangsspannung des D/A-Umsetzers (U1) handelt. Dies lässt sich folgendermaßen umformulieren:

Schließlich lässt sich Gleichung 2 wie folgt ausdrücken:

- HART auf HART

- Fehleranalyse und Performance-Optimierung