Mikrowellenantennen

Flüssigkristalle steuern Antennenausrichtung

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

Elektrisch variierbare Kondensatoren

Deutlich einfacher geht die Ansteuerung bei einer neuartigen Flachantenne mit dem Namen „mTenna“, entwickelt von der Firma Kymeta in Redmond/Washington, USA. Sie basiert auf dem Grundgedanken der Phased-Array-Antenne, arbeitet aber letztlich doch anders. Geblieben ist die Fläche mit den vielen einzelnen Resonatoren, in diesem Fall Tausende, angeordnet in einem Raster kleiner als die Wellenlänge, die hier etwa 1 bis 2 cm beträgt. In der „mTenna“ sind die einzelnen Resonatoren – elektrisch gekoppelte Mikrostreifen – so gestaltet, dass sie sich verstimmen lassen. Dazu enthalten die Resonatorenzellen als Dielektrikum eine z.B. 100 µm dicke Schicht aus einem Flüssigkristall. Diese Klasse von Materialien besteht aus langen, polaren Molekülen. Die Innenseiten der Resonatorzellen werden hier wie bei den Flüssigkristall-Displays mit einer speziellen Schicht versehen, die dafür sorgt, dass sich die Moleküle im Ruhezustand parallel zur Fläche ausrichten.

Jobangebote+ passend zum Thema

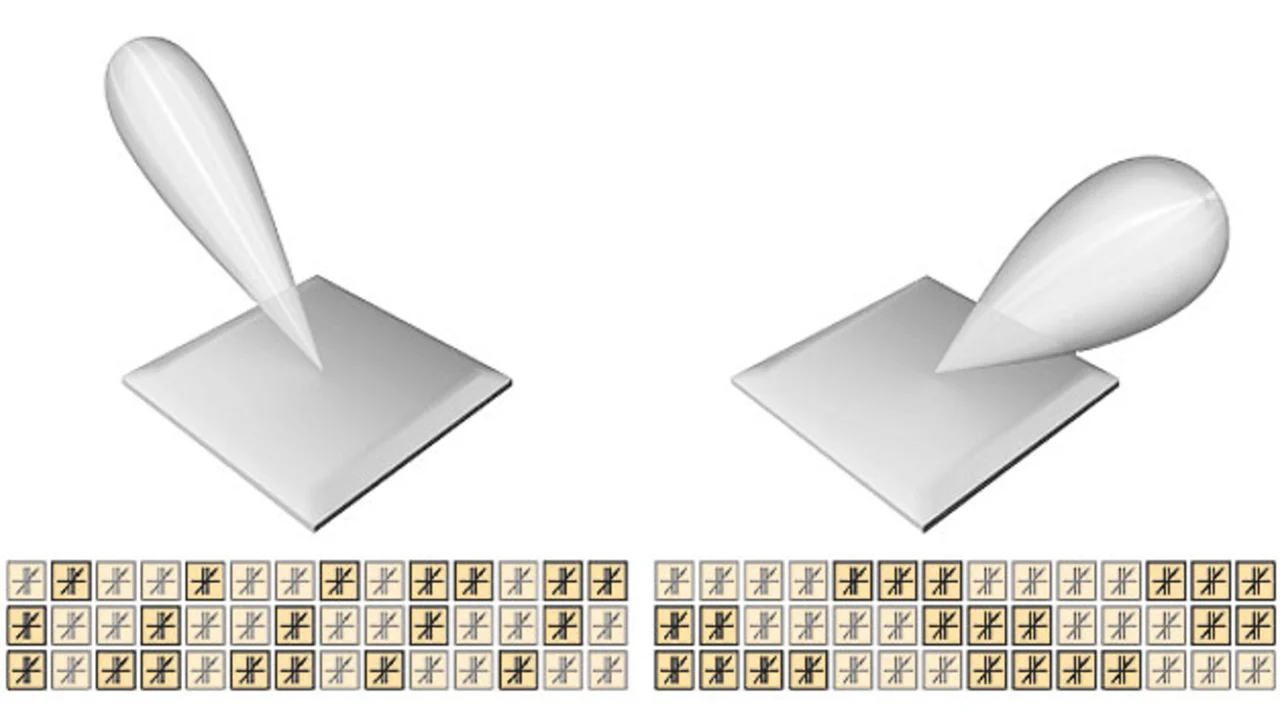

Wird eine Gleichspannung an die Zelle angelegt, dann stellen sich die Flüssigkristallmoleküle in Feldrichtung auf, also senkrecht zu den Flächen. Dabei wird die Dielektrizitätskonstante größer, und die Kapazität der Zelle steigt.

Der Übergang zwischen beiden Zuständen verläuft kontinuierlich mit zunehmender Spannung, die Resonatorzelle verhält sich wie ein elektrisch variierbarer Kondensator – ähnlich einer Kapazitätsdiode. Die Resonanzfrequenz der Zelle lässt sich somit über eine Steuerspannung innerhalb eines gewissen Bereichs steuern. Verbunden damit ändert sich dann auch die Phasenlage.

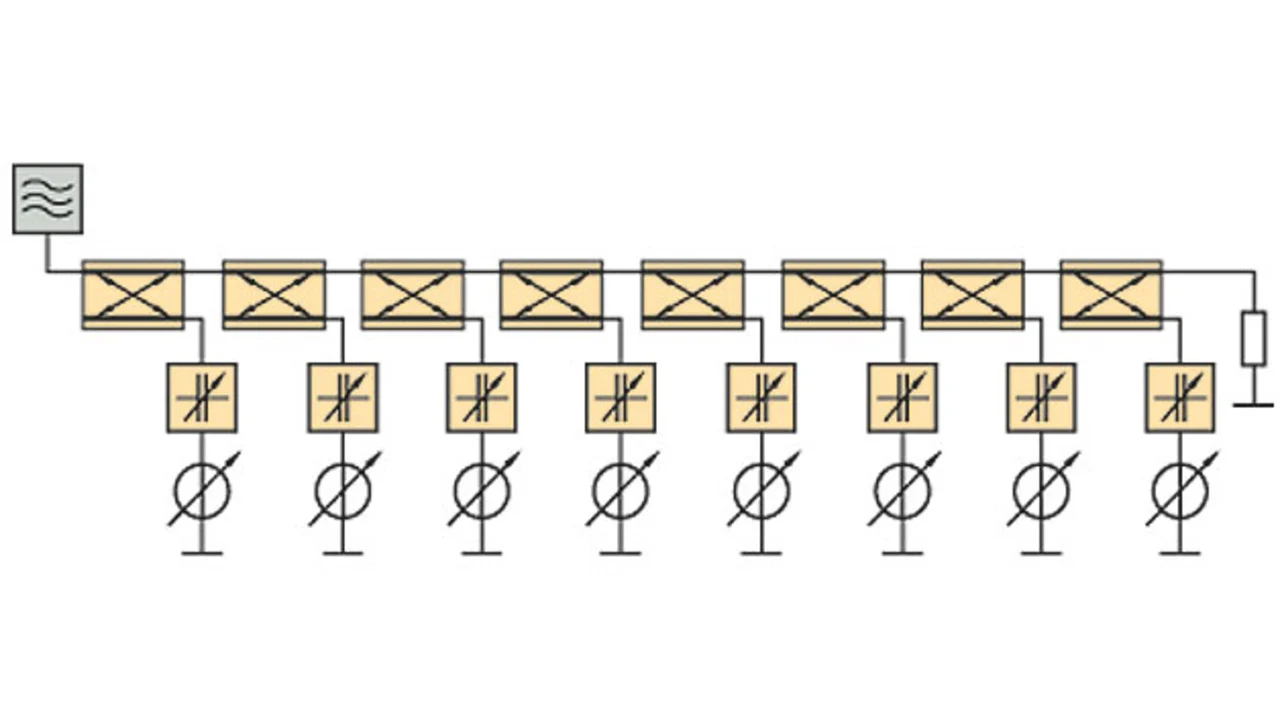

Aus dem Zusammenwirken der vielen einzelnen Resonatoren ergibt sich letztlich die Richtcharakteristik. Jeden einzelnen Resonator über eine eigene Leitung anzubinden würde allerdings einen hohen Aufwand erfordern. Um dies zu vermeiden, wurde eine genau abgestimmte Struktur entwickelt, um das gesamte Array der Flachantenne über einen Wellenleiter zu speisen. Die einzelnen Resonatorzellen entnehmen an exakt definierten Punkten Energie aus dem Wellenleiter (Bild 2).

Über die Höhe der Gleichspannung an den Resonatorzellen wird dann die Phasenverschiebung jeder einzelnen Zelle gesteuert und damit die Hauptstrahlrichtung der Flachantenne (Bild 3).

Viel Aufwand haben die Entwickler bei Kymeta noch zur Unterdrückung von Nebenkeulen getrieben. Sie setzen ein Iterationsverfahren ein; im ersten Schritt erfolgt eine Grobeinstellung der Charakteristik, die in mehreren nachfolgenden Schritten immer genauer justiert wird.

Das Flüssigkristall-Material stammt von Merck in Darmstadt. Es ist eine spezielle Mischung eigens für diesen Zweck, anders als für Displays, hochgezüchtet auf maximale Variation der Dielektrizitätskonstante und minimale Verluste im Mikrowellenbereich.

Die fertige Antenne ist nur etwa 1 cm dick und dadurch leicht in ein Autodach oder eine Flugzeug-Außenhaut einbaubar. Dank automatisierbarer Fertigung wird sie kostengünstig sein. Die Produktion läuft jetzt gerade an, zunächst in Versionen für das Ku-Band (12,4 bis 18 GHz) und das Ka-Band (26,5 bis 40 GHz).

- Flüssigkristalle steuern Antennenausrichtung

- Elektrisch variierbare Kondensatoren