Wearables und Medizintechnik

PPG-ICs & -Systeme im Praxistest – Teil 1

Fortsetzung des Artikels von Teil 1

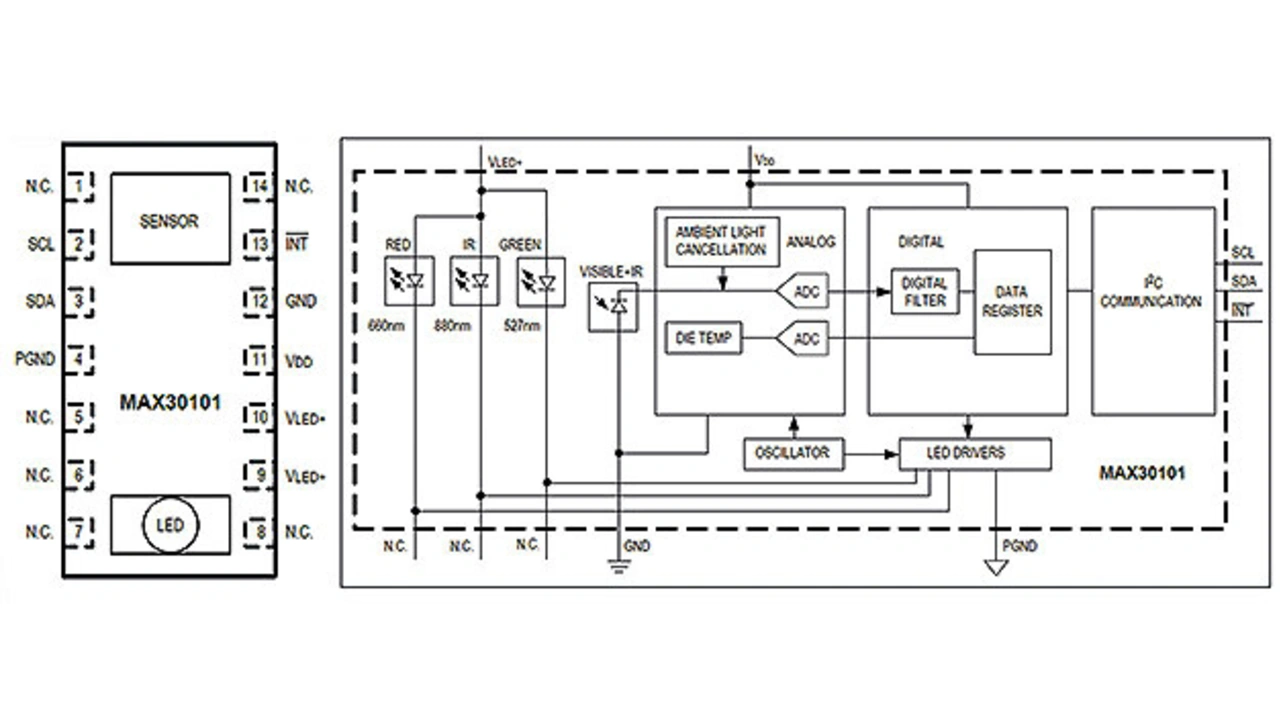

MAX30101 im Detail

Für die Berechnung des Pulses und der Sauerstoffsättigung aus den Messwerten kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, die aus den von Maxim Integrated gelieferten Applikationen jedoch nicht ersichtlich sind. In der Maxim-Software (Bild 2) sind zwei verschiedene Algorithmen (PBA, SKA) hierfür implementiert, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen (±5 %). Werden die Ergebnisse der Algorithmen mit einem herkömmlichen Pulsoximeter mit Fingerclip verglichen, lassen sich sehr starke Abweichungen von 10 % und mehr erkennen.

Jobangebote+ passend zum Thema

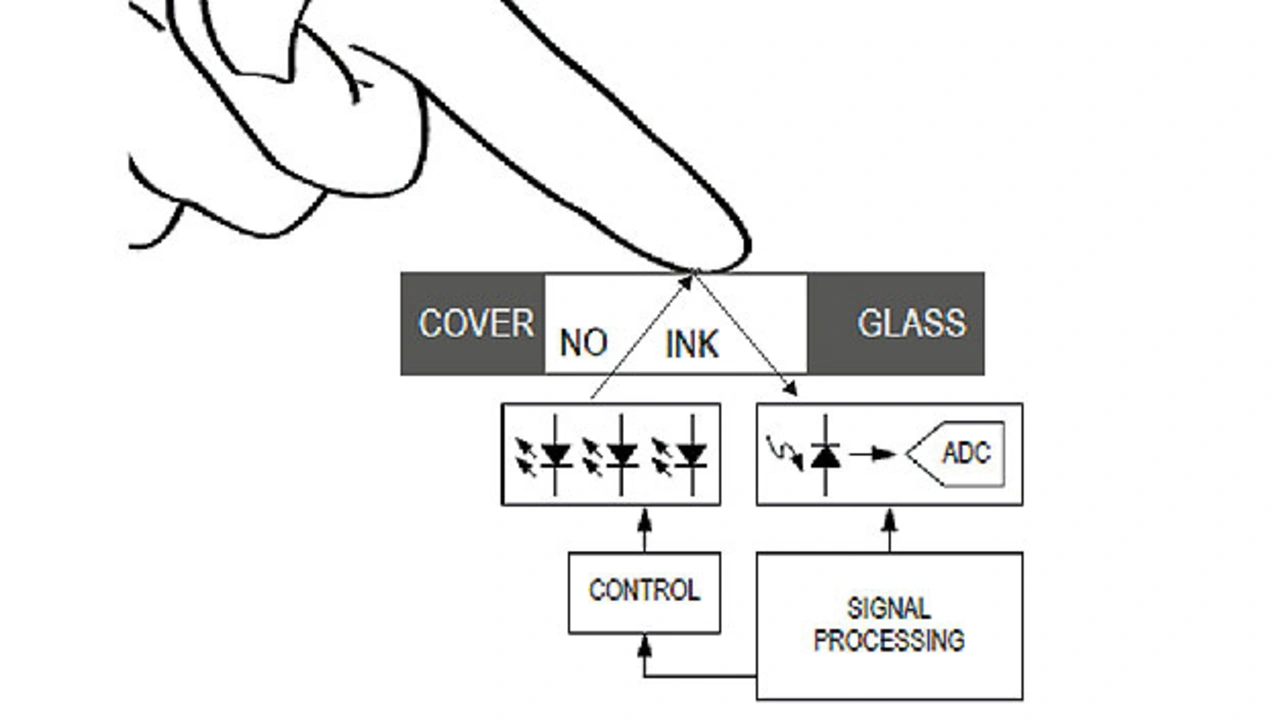

Diese Abweichung liegt zumindest teilweise an dem Umstand, dass hier nicht mit einem Fingerclip gearbeitet wird, der den Finger mechanisch umfasst, damit stabilisiert und zudem nach außen hin abschirmt. Der Finger wird stattdessen auf die Glasfläche des MAX30101 (Bilder 3 und 4) gelegt, unter der sich die drei LEDs und das Photoelement befinden. Demnach wird hier nach dem Verfahren der Reflexion gearbeitet und nicht nach dem der Transmission (vgl. Bild 2 in [1]), bei dem der Finger quasi durchleuchtet wird. Der Einfluss des Außenlichtes auf das Messergebnis wird durch das Licht einer grünen LED kompensiert (Ambient Light Cancellation), was die Signalverarbeitung aufwendiger macht.

Das Maß der Dinge ist generell die Qualität des analogen Signals. Es kann um einen sich laufend verändernden DC-Wert schwanken, und es können Bewegungsartefakte auftreten, die durch die Signale des Beschleunigungssensors in gewissen Grenzen kompensiert werden können. Außerdem machen sich physiologische Einflüsse wie kalte Finger oder eine feuchte Haut negativ bemerkbar. Zusammengenommen können diese Effekte zu einem instabilen und schwer zu reproduzierenden PPG-Signalverlauf führen.

Am einfachsten ist die Heart Rate zu ermitteln, die als Zeit zwischen (mindestens) zwei Maxima der von einem DC-Anteil befreiten Signalamplitude bestimmt werden kann. Die Sauerstoffsättigung ergibt sich wie in [1] erläutert aus den beiden – vom Umgebungslicht befreiten – Hämoglobinkonzentrationen. Das ist analogtechnisch zwar etwas herausfordernder, gleichwohl funktioniert es – mit entsprechend variierenden und angepassten LED-Strömen – verhältnismäßig gut, solange sich der akklimatisierte Finger ruhig und entspannt für mindestens 5 s auf der Glasoberfläche des MAX30101 befindet.

MAX-REF-DES220-Entwicklungssystem

Ein Entwicklungskit, das ebenfalls mit dem MAX30101 arbeitet und demgegenüber auch eine Blutdruckmessung sowie die Kommunikation mit Android-Geräten versieht, ist das MAX REF DES220 (Bild 5) [4]. Es besteht aus den folgenden wesentlichen Komponenten:

- MAX30101: Pulse Oxymeter Sensor, kommuniziert über den I2C-Bus mit dem Biometric Sensor Hub

- MAX32664: Biometric Sensor Hub, enthält eine spezielle Firmware und kommuniziert mit dem Sensor sowie der Host-Platine

- MAX32630: Host-Platine (Pegasus) mit Cortex M4 und Mbed-Betriebssystem, kommuniziert über I2C (Slave) mit dem Hub und über USB mit einem PC

- Programmer Board (MAX32625PICO): Zur Programmierung des Host-Controllers. Wird mit einem Flachbandkabel an die Host-Platine und an den USB eines Windows-PCs angeschlossen

- Die MAX30101-Platine enthält neben dem PPG-Sensor (MAX30101EFD+) den Biometric Sensor Hub MAX32664, einen LDO vom Typ MAX17222ENT sowie von Kionix den Beschleunigungssensor KX122-1037. Es unterscheidet sich demnach schaltungstechnisch ganz wesentlich vom MAX30101EVKit.

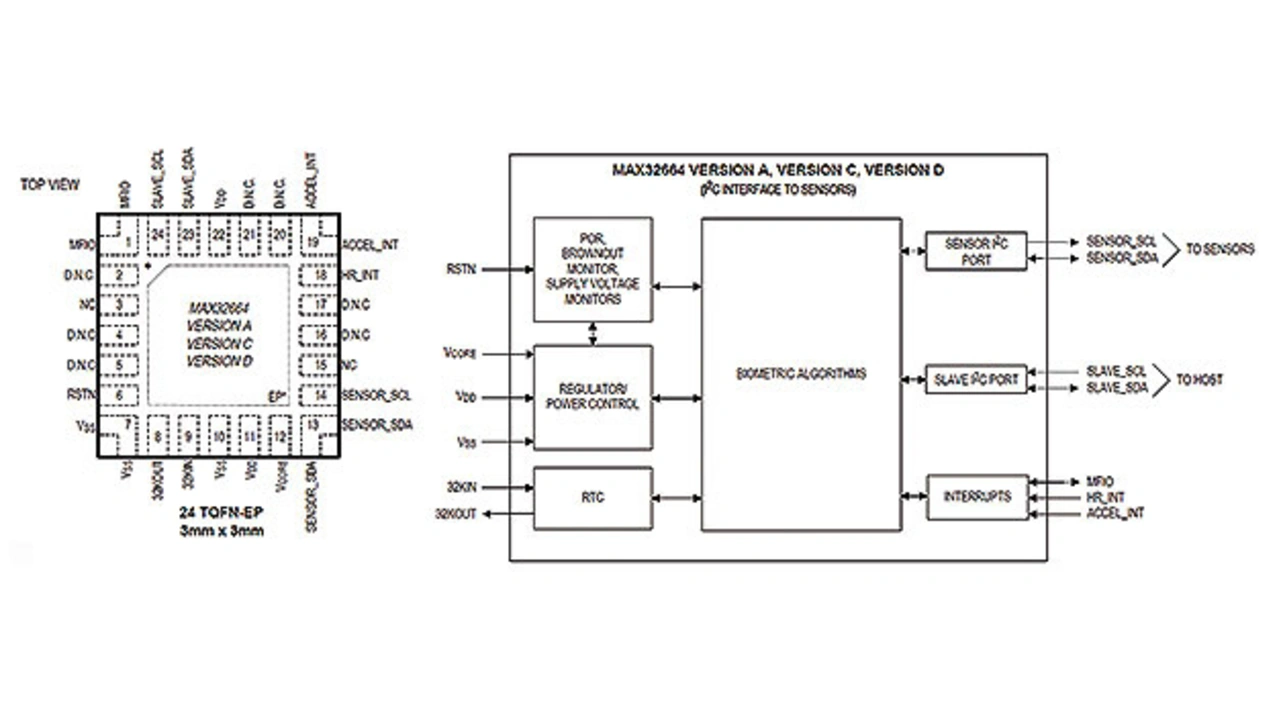

Biometric Sensor Hub

Das Besondere ist zweifelsohne der Biometric Sensor Hub, im Prinzip ein Mikrocontroller (Cortex M4) mit programmierter Firmware für eine jeweils ganz bestimmte Anwendung, weshalb es den MAX32664 in verschiedenen Versionen gibt:

- Version A: Finger-based Applications, Kommunikation mit einem MAX30101 oder einem MAX30102 per I2C für die Messung des Pulses und der Sauerstoffsättigung. Der Einsatz eines Beschleunigungssensors wird empfohlen.

- Version B: Wrist-based Applications, Kommunikation mit einem MAX86140 oder MAX86141 per SPI für die Messung des Pulses. Der Einsatz eines Beschleunigungssensors ist vorgeschrieben.

- Version C: Wrist-based Applications und Ear-based Applications. Kommunikation mit einem MAX86141 per SPI oder einem MAXM86161 per I2C für die Messung des Pulses und der Sauerstoffsättigung. Der Einsatz eines Beschleunigungssensors ist vorgeschrieben.

- Version D: Finger-based Applications, Kommunikation mit einem MAX30101 oder MAX30102 per I2C für die Messung des Pulses, der Sauerstoffsättigung und des Blutdrucks. Der Einsatz eines Beschleunigungssensors ist nicht notwendig.

Prinzipiell unterscheiden sich diese MAX32664-Versionen (Bild 6), die es in verschiedenen Gehäusen (16 WLP, 24 TQFN) gibt, lediglich durch ihren Inhalt, also in der Firmware. Den Quellcode veröffentlicht Maxim Integrated nicht, sondern stellt nur eine Binärdatei für die Programmierung zur Verfügung.

Neben den genannten Funktionen werden in der Hub-Firmware eine automatische Pegeleinstellung (Gain Control), eine Digitalfilterung der Messdaten, eine Druck- und Positionskontrolle (des Fingers), eine Bewegungs- und Abstandskontrolle (des Armbandes) sowie eine Kompensation des Umgebungslichtes (Ambient Light Rejection) ausgeführt und – je nach Typ – noch die Daten eines Beschleunigungssensors für den jeweiligen Algorithmus berücksichtigt.

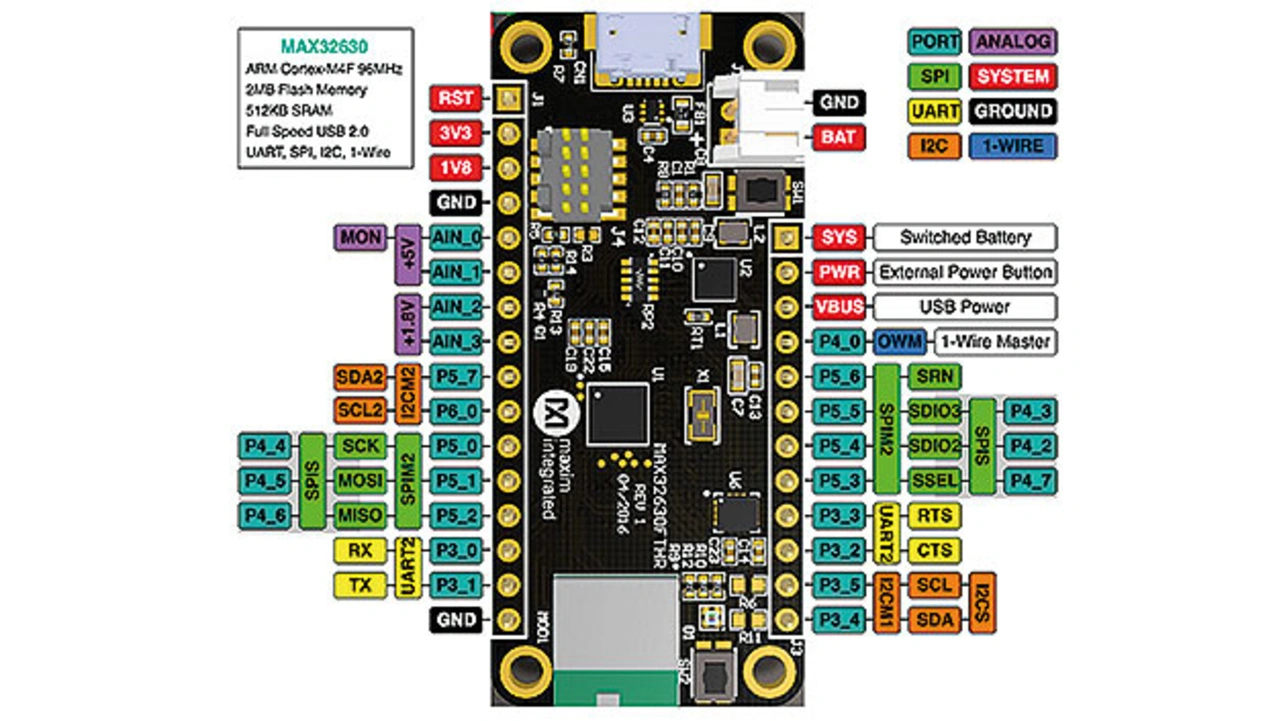

Der Host

Der Biometric Sensor Hub MAX32664 kommuniziert über den I2C-Bus mit einem Host, in diesem Fall mit einem Cortex-M4-Prozessor MAX32630 von Maxim Integrated. Der Mikrocontroller befindet sich mit der entsprechenden Peripherie auf einer Pegasus-Platine [5], welche auch unter Feather Board firmiert (Bild 7). Sie verwendet das Mbed-Betriebssystem und kann aufgrund der Ausstattung (GPIO, USB, BLE) für verschiedenste Aufgaben eingesetzt werden.

Für die Funktion mit dem MAX REF DES220 ist das Board lediglich mit der MAX30101-Platine zusammenzustecken, über den USB mit einem Windows-Computer zu verbinden und mit der passenden Software zu programmieren. Im noch folgenden letzten Teil geht es dann um die Programmierung und die praktische Messanwendung.

Literatur

[1] Dembowski, K.: Wearables und Medizintechnik: Elektronik zum Erfassen von Vitalparametern. elektronik.de, 22. März 2021, www.elektroniknet.de/halbleiter/elektronik-zum-erfassen-von-vitalparametern.184647.html.

[2] MAX30101ACCEVKIT Evaluation Kit for the MAX30101. Maxim Integrated, www.maximintegrated.com/en/products/ sensors/MAX30101ACCEVKIT.html.

[3] SparkFun MAX301x Particle Sensor Library. SparkFun Electronics, https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library.

[4] MAXREFDES220#: Finger Heart Rate and Pulse Oximeter Smart Sensor with Digital Signal Processing. Maxim Integrated, Referenzdesign, www.maximintegrated.com/en/design/reference-design-center/system-board/6657.html.

[5] MAX32630FTHR MAX32630 Rapid Development Platform. Maxim Integrated, (Pegasus/Feather Board), https://developer.mbed.org/platforms/MAX32630FTHR.

Der Autor

Klaus Dembowski

ist Wissenschaftlicher Angestellter im Institut für Mikrosystemtechnik an der Technischen Universität Hamburg. Sein Zuständigkeitsbereich beinhaltet die Entwicklung von Hard- und Software für Mikrosysteme mit dem Schwerpunkt Anwendungen von Energy Harvesting.

Er wurde 2011 und 2017 von der Redaktion der Elektronik für seine Fachaufsätze »Sensornetze mit energiesparender Funktechnik« und »Funkelektroden zur Messung bioelektrischer Signale: EKG ohne Kabel« als »Autor des Jahres« ausgezeichnet.

dembowski@tuhh.de

- PPG-ICs & -Systeme im Praxistest – Teil 1

- MAX30101 im Detail